Рэм

Петрович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

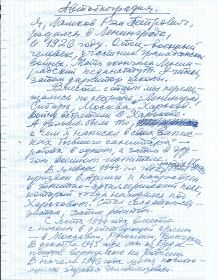

В 2013 году для статьи в газете "Нить Ариадны" папа написал свою автобиографию. С неё я и начну рассказ о своём отце.

"Я, Ламков Рэм Петрович, родился в Ленинграде в 1926 году. Отец - военный человек, участник гражданской войны. Мать окончила Ленинградский пединститут. Учитель, затем директор школы.

Вместе с отцом мы перемещались по стране: Ленинград, Сибирь, Москва, Харьков. Войну встретили в Харькове. А дальше было то, о чем я написал в своих "Записках бывшего санитара" - работа в одном, а затем в другом военном госпитале.

В январе 1944 -ого года , находясь в Курске, призван в Армию и направлен в зенитно-артиллерийский полк, который тогда находился под Харьковом. Стал солдатом-связистом, затем радистом.

С лета 1944 годав месте с полком в действующей армии - в Молдавии, Румынии, Венгрии. В декабре 1945 года мы из Будапешта вернулись на родину. В начале 1946 года меня по состоянию здоровья демобилизовали.

Получил среднее образование, поступил в Харьковский университет, на экономический факультет. После окончания университета был направлен на работу в Кострому. Преподавал в Костромском технологическом институте в течение 7 лет.

Затем поступил в аспирантуру Института экономики Академии Наук в Москве. Написал и защитил диссертацию, стал кандидатом экономических наук. И вместе с женой-москвичкой уехал по направлению в Новосибирск, в Сибирское отделение Академии Наук. Работал там 4 года, а затем вернулся в Москву.

Здесь работал старшим научным сотрудником в Московском Пединституте им. Ленина. Давно уже на пенсии. Есть о чём подумать и о чём написать. Вот и стараюсь это сделать.

Р. Ламков-Толмач."

Папа всегда мечтал выпустить сборник воспоминаний и подписывать его именно вот так, как он и подписал свою автобиографию - Р. Ламков-Толмач. Его мечта начала сбываться в газете "Нить Ариадны". Но болезнь не дала воплотить мечту полностью.

Боевой путь

Боевой путь моего отца начался ещё за долго до призыва в армию. Он был санитаром в госпитале, где работала его мама.

Свои воспоминания он написал в двух частях "Это было в Архангельске" и "По дороге на Курск". Объединил их под общим названием "Записки бывшего санитара".

Их я и хочу сейчас здесь опубликовать.

Р. Ламков-Толмач

ЗАПИСКИ БЫВШЕГО САНИТАРА

Я не участвую в войне,

Война участвует во мне.

Юрий Левитанский

Часть 1

ЭТО БЫЛО В АРХАНГЕЛЬСКЕ,

В СОРОК ВТОРОМ

Эшелон полным ходом идет на север. Кончились долгие стоянки на разных станциях и полная неизвестность о том, куда дальше двинемся. Теперь всё ясно. Нам, наконец, объявили, что едем в Архангельск! Ничего себе, на самый север! Теперь остановок меньше, и они короткие. Едва успеваем, набрать кипятку на очередной станции, и снова гудок – поехали! Эшелон наш – госпитальный, но в нем нет раненых. Это не санитарный поезд. В теплушках только врачи, медсестры, другие сотрудники, а в других вагонах оборудование и все хозяйство госпиталя. У госпиталя долгий путь. Не хочется долго об этом рассказывать, однако, коротко рассказать все же надо.

Мы – из Харькова. Когда в 41-м году наступление немецких войск стало приближаться к городу, харьковский окружной военный госпиталь № 1026 был эвакуирован на восток, в Сибирь. Разместили его тогда в городе Прокопьевске Кемеровской области. Там госпиталь проработал полгода, а после того как врага отбросили от Москвы, уже в апреле 42-го года, госпиталь подняли и отправили снова на запад. В этом госпитале работала моя мать – Евгения Алексеевна. Она не была медиком. Она окончила пединститут, работала учителем, потом была директором школы. В госпитале ей сначала предложили наладить работу канцелярии, в которой во время войны возникло много сложностей. А потом, учитывая образование и опыт, ей поручили работать политруком, оставаясь вольнонаемной. Когда в 42-ом году госпиталь готовили к выезду из Прокопьевска на запад, по просьбе матери меня приняли в госпиталь на работу санитаром. Мне к тому времени исполнилось 16 лет.

На запад по железной дороге мы двигались сначала быстро, а затем все медленней. Видимо, затормозилось наступление наших войск, и где размещать госпитали – еще не было решено. Наш эшелон по нескольку недель простаивал на станциях. И вот, наконец, путь определен – в Архангельск. Идут последние дни мая. Несмотря на приближение севера, погода ясная, солнечная. И. видимо, настроение хорошее не только у меня. Кончилась неопределенность, скоро можно будет работать. Как работается во время войны – это все врачи, фельдшеры, медсестры уже хорошо знали по опыту Харькова и Прокопьевска. Конечно, было тяжело, особенно, когда усиливался поток раненых. Но люди хотели работать. Временное, но длительное безделье очень тяготило.

Прошло еще несколько дней, и вот он – Архангельск. Запомнилось почему-то 2-ое число – 2-ое июня. Оказалось, что мы прибыли на левый берег Северной Двины. Надо перебираться на правый, а моста через реку нет… Все оборудование и хозяйство выгрузили на берег. Переправляться будем на пароме.

Во время передышки любуюсь закатом. Что-то непонятное… Десять – пятнадцать минут назад солнышко, такое яркое, уже наполовину село за горизонт. И вдруг вижу, что оно всё целиком снова над горизонтом. Кому-то удивленно сказал об этом. Услышал ответ:

- Ты забыл, где мы находимся. Мы же теперь на севере. Тут сейчас солнце и ночью не заходит!

- А разве сейчас ночь?

Своих часов у меня не было. Спустя некоторое время справился у кого-то, был уже второй час ночи! Всё это как-то завораживало. Спать вовсе не хотелось. Не помню, как долго мы переправлялись и перегружали всё добро. Но вот переправились.

Недалеко от берега, на возвышенности, большое белое здание, с широкими крыльями и куполом посредине. Это АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт.

Оказалось, что всё оборудование института уже переместили в одно крыло. Основная же часть здания, включая центральную, стала свободной для госпиталя. Значит, мы еще были в дороге, а сотрудники института уже работали, чтобы освободить здание для госпиталя.

Разместились быстро. Видимо, в то время все делали быстро. Шла война, и госпиталь должен был действовать.

Госпиталь наш большой. Очень скоро он был заполнен ранеными бойцами с Карельского фронта. Всего их у нас собрали около тысячи человек. Среди врачей много хирургов, медсестры самого разного профиля. Санитары – главным образом женщины-санитарки. Известно, их задача – это уход за ранеными и больными. Многие из них были местные, поступили работать в госпиталь именно из Архангельска. Несколько врачей и медсестер-архангелогородцев также пополнили число работников госпиталя, но подавляющее большинство по-прежнему составляли харьковчане.

Лето летело быстро. Работа у мужчины-санитара, чаще всего, - переноска раненых. Каталок у нас не было, главный способ – на носилках. Но мужчин-санитаров было очень мало. Командование госпиталя вышло из этого положения так: из числа легко раненых и уже поправившихся солдат организовали «команду выздоравливающих». Вот они-то и выручали. А я работаю, приглядываюсь, прислушиваюсь, учусь чему-то. Стал, однако, сильно уставать. Руки как будто обрываются.

Беру передышку. Никто меня не подгоняет. Иногда поручают работу полегче. Порой мне казалось, что я уже набрался некоторого опыта, но чаще чувствую, как мало знаю в этом санитарном деле.

Однажды слышу:

- Тебя к начальнику госпиталя!

Бегу к нему, не догадываясь, что за причина, и вообще, зачем я могу быть ему нужен. Начальник госпиталя – военный врач 1-го ранга Алексей Филиппович Баранов. Вхожу в его кабинет. Слышу короткий вопрос:

- Хочешь учиться?

Растерянно отвечаю:

- Конечно… Но это уже когда-нибудь потом!

- Нет, - говорит Баранов, - теперь же! Направляю тебя на курсы инструкторов лечебной физкультуры при нашем ФЭПе. На месяц. Дело важное. Учись!

ФЭП – фронтовой эвакопункт. На самом деле так называлось управление госпиталями.

Военный врач, видимо, отвечавший за курсы, провел перекличку. На мне задержался. Назвал фамилию. Я поднялся.

- Ты кто же такой?

- Санитар военного госпиталя №1026.

- Но ты ещё не военный?

- Нет. Вольнонаемный санитар.

Одет я был по-военному, но без петлиц.

- И кто же твои родители?

- Отец – военный человек, а мать работает в госпитале.

- Хорошо. Учись как следует!

На курсах этих я встретил взрослых парней и девушек – военных санитаров, в том числе уже бывалых. У четверых – боевые медали. А учили там всему: как переносить раненых, как оказывать первую помощь, учили перевязке, массажу, лечебной физкультуре и тому, как все это можно применить к реальному раненому или больному человеку.

После возвращения с курсов меня использовали по «новой специальности», но не всегда. Порой надо было снова быть просто санитаром и заниматься переноской раненых. Однажды по лестнице поднимаюсь наверх. Навстречу бойцы из команды выздоравливающих несут раненого. Пожилая санитарка, видимо, совсем недавно работающая в госпитале, восклицает:

- Да что же вы, сыночки, делаете?! Что же вы его несете вперед ногами!?

Ну да, конечно, вперед ногами человека несут уже на кладбище. Значит, живого так нести нельзя. Плохая примета!

Солдаты остановились, начинают разворачиваться. Но у бойца перевязана голова. Значит, он ранен в голову! Как же можно его нести вниз по лестнице вперед головой? Останавливаю их и объясняю, что надо и дальше нести раненого именно так, как несли. Пожилая санитарка слышит это, извиняется (перед кем?!), удрученно качает головой, укоряет себя. А я - вот он тут. Успел вовремя.

Однажды я рассказывал современным молодым людям об этой ситуации. И меня спросили:

-А почему же вы тогда не использовали грузовой лифт?

Этот же вопрос, возможно, возникнет и у читателя. Отвечу сразу: не было грузового лифта. Не было вообще лифтов в этом здании. Мне скажут, времени прошло много. Можно было и позабыть. Так вот, я не забыл. По всей длине здание в этой части было в четыре или пять этажей, и только в центральной части, под куполом, было этажей семь. При 4-х или 5-ти этажах без лифта можно было обойтись. Я хорошо помню, что в боковых входах в здание никаких лифтов не было. Остается вопрос, не было ли лифта при главном входе, на той лестнице, которая вела в купол здания? Здесь на каждом этаже посредине был большой холл. И везде в таких холлах были устроены большие палаты, человек на двадцать. Скажу уверенно, что и здесь лифта не было. А как это объяснить? Может быть, только тем, что здание это было построено не для госпиталя, а для института. А как обходился без лифта институт, - это мне неведомо. Впрочем, последнее, что могу допустить, что все-таки был один лифт в другой стороне здания, куда было снесено все оборудование и все хозяйство института. Но там мне бывать не приходилось.

Довелось мне, однако, поработать и в лечебной физкультуре, не зря же меня учили. По назначению врачей приходилось мне заниматься массажем и «разработкой» суставов у тех раненых, которые уже пошли на поправку. К массажу раненые, как правило, относились хорошо, а «разработку» суставов не любили. Не совсем простым делом оказалось и проведение зарядки. Я должен был проводить ее по утрам в порученных мне палатах.

И тут вопрос: какая еще зарядка!? Это же раненые люди! У одних ранение в ногу или в руку, у других – в грудь, в живот. Были и такие, что получили сразу несколько ранений. После операции им делали перевязки очень сложные и обширные, а спустя какое-то время некоторым еще накладывали гипс. У кого-то в гипсе была рука или нога, но были и такие раненые, у которых в гипсе было почти все тело.

И вот я должен был теперь проводить с ними со всеми физзарядку. Замечу, что в палатах раненые размещались так, чтобы не были вместе только «лежачие». Рядом помещали и таких, кто мог сам передвигаться, а значит, мог и помочь чем-нибудь тому, кто не встает. И еще, кстати, надо заметить, что в палатах, в которых я работал, не было тех, кто был ранен в голову. Их держали отдельно и лечили их такие врачи, которых теперь видимо называют нейрохирургами.

Утро. Начало восьмого. Вхожу в одну из палат. Здороваюсь. Говорю, что на дворе хорошее утро, тепло, что надо отворить окна и провести физзарядку. Подхожу к окну и сам начинаю его открывать. И тут посыпалось:

- Ты что, санитар?!

- Ты спятил, что ли?!

- Холодно же!

Говорю, во-первых, таков приказ! А во-вторых, на дворе гораздо теплее, чем здесь, в палате. Я только что оттуда, тепло, честное слово! Лето же! Солнышко! И продолжаю убеждать. Говорю, что открою только одно окно и только на три минуты. Если станет холодно, закрою опять! Часть раненых, особенно те, у которых ранения не тяжелые и кто уже пошел на поправку, не препятствуют. И подтверждают, что со двора идет тепло, и что зарядку стоит провести, а кто не может или не хочет, пусть так полежит!

Но я с этим не совсем согласен. У меня другие намерения. Я уже начал. Развел руки в стороны, опустил вперед, еще раза три повторил, а потом начал вертеть руками, как в танце. При этом не просто «раз-два, три-четыре», а нараспев. Сам не сразу это заметил, но затем продолжил в этом духе всю зарядку. Мне хочется этих, уже намучившихся людей порадовать, прибодрить. Ближе всех ко мне лежит человек, весь в гипсе, свободна лишь кисть одной руки. Но на лице явная доброжелательность. Может быть, почувствовал, что в открытое окно идет утренняя свежесть и летнее тепло, а может быть, он просто вот такой, несмотря на ранения и муки. И он вовсе не возражает – валяйте, разминайтесь, кто поздоровее.

Я приостанавливаюсь и показываю ему, как можно крутить кистью руки, особенно, если сжать ее в кулак. Говорю, что кровь пойдет по всему телу, это же на пользу! И он начинает крутить-вертеть сжатым кулаком. По ходу дела подсказываю раненым, что больно себе делать не надо, но надо в меру сил пошевелиться, хоть чуть-чуть размяться, расправить плечи, если можно, распрямить ноги, если удается поднять и развести руки. И при этом вдох-выдох, вдох-выдох!

Физрук может показать, как надо делать упражнение, а затем проследить, как у вас получается. Но сам при этом все время повторять упражнения не обязан. Я же остановиться и просто наблюдать не могу, не имею морального права. Раненые люди в меру сил выполняют за мной упражнения, и я должен продолжать показывать и показывать. Я все это продолжаю делать и снова замечаю, что не говорю, а распеваю. И вижу, особенно у «ходячих» раненых, повеселевшие лица. И не только у них, но и у некоторых из тех, кто лежит и встать пока не может.

Закончил зарядку, услышал на прощанье добрые слова. Люди были явно довольны, и может быть, довольны собой. И окна уже, конечно, никто закрывать не хотел. В это же утро я успел провести зарядку еще в трех палатах. Значит, в общем – в четырех. Понял, что до завтрака больше не успею. В последующие дни в каждой из порученных мне палат стал проводить зарядку регулярно, но один раз в три дня, чаще не удавалось.

Лето заканчивалось. Ушли белые ночи. Наступал сентябрь. В первое воскресенье сентября, видимо, часов около десяти вечера, радио замолкло. А потом вдруг из радиотарелок раздалось:

- Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Мы с матерью жили недалеко от госпиталя, минут десять- двенадцать ходу пешком. В этот вечер она была в госпитале, а я дома. Тревога меня как будто подбросила. Быстро оделся, собрался, бегу в госпиталь. Воют сирены воздушной тревоги. Слышен грохот, где-то не близко. Что это – бомбы или стреляют зенитные орудия? Я тогда не понял. Прибежал в госпиталь, а затем вместе со многими другими бросился на крышу. Хотелось увидеть, что же происходит в городе. Я видел, как загораются дома, подряд один за другим вдоль улицы. Количество пожаров росло прямо на глазах. Видимо, немецкий летчик, пролетев вдоль улицы, сбросил серию зажигательных бомб, поджег всю улицу.

Сильный гул. Шум мотора в небе… Вражеский самолет!

Небо тёмное, по нему шарят прожекторы. Однако обдумывать ситуацию дальше не пришлось. Раздался свист падающей бомбы…Затем грохот, такой, что заложило уши. Как будто тряхнуло всех нас. Больше никому думать и смотреть на город не хотелось. Кинулись с крыши на чердак, а затем по лестнице вниз. Бомба в госпиталь не попала, но разорвалась близко, с тыльной стороны здания.

Я выкатился на площадь перед госпиталем и увидел справа…толпу людей, которые шли по проезжей части улицы в нашу сторону. Было светло. Немецкие осветительные ракеты освещали всё вокруг. Такую ракету немцы сбрасывали на маленьких парашютах, и она, медленно опускаясь, освещала всю местность. Люди шли по булыжной мостовой. Некоторые были полуодеты, в нижнем белье. Значит, едва успели выбежать из загоревшихся домов. Других людей несли на руках, значит, раненые?! Из госпиталя уже выбегали сотрудники с носилками. Я помог уложить на носилки девочку лет 12-ти. Она была без памяти. У неё было разорвано плечо, её заливала кровь, и косточки торчали из плеча. Новых раненых располагали на носилках в коридорах госпиталя и готовили к операциям.

Позже, когда уже никого никуда не надо было нести, я узнал еще об одной беде. От той бомбы, которая разорвалась поблизости, погибли четверо наших работников, они все бежали в госпиталь по тревоге: три медицинских сестры и мужчина- политрук.

Этот политрук был молодым, рослым, красивым человеком. Говорили, что у него какой-то порок в здоровье, а иначе он был бы не в госпитале, а в действующей армии. Все три женщины были убиты осколками бомбы, а мужчину-политрука взрывом бомбы разорвало пополам. Нашли только верхнюю половину тела.

На следующий день всех четверых хоронили. Все они были харьковские, не первый день работали в госпитале… Легли в землю далеко от родных мест, однако же, за Родину!

Ещё спустя день я смог, наконец, выбраться в город. Хотелось узнать, что там… Я многое видел вечером и ночью во время вражеского налета, но хотелось лучше понять, чем обернулся он для города и для людей. Я пошёл от госпиталя в ту сторону, откуда тревожным вечером двигалась толпа полуодетых людей, и несли раненых. Картина была удручающая. Я шёл по улице, на которой многие дома, особенно деревянные, в один-два этажа, сгорели дотла. Свободно идти можно было только по проезжей части, по мостовой. Улицы были мощены крепким булыжником, а тротуары во многих местах были деревянные, они тоже горели.

Теперь я, кажется, начинал понимать, что этот прекрасный приморский город одновременно находится в лесном краю. И дома, не только в один-два этажа, но и трехэтажные были построены из дерева, а в четырехэтажных и в более высоких было много деревянных конструкций. От зажигательных бомб всё это легко загоралось. Видимо, враг это учитывал. Вернулся я из этого похода полный сочувствия к погорельцам и с одной только мыслью: послужить бы мне когда-нибудь в зенитной артиллерии!

Что же было дальше? Командованию сразу стало понятно, что оставлять госпиталь в этом здании никак нельзя. Большое белое здание на высоком берегу. Если вражеский самолёт заходит с реки, то летчику очень хорошо виден институт, он же - госпиталь, он как на ладони.

А что же раньше думали, почему не предвидели? Конечно, этот вопрос не ко мне, но мне такой вопрос задавали, и я об этом думал спустя уже много лет после войны. Скорей всего, вражеских налетов на Архангельск не ожидали. Город был сравнительно далеко от фронта. Где проходила линия фронта, я могу судить лишь приблизительно – получается километров четыреста, по нынешним временам вовсе не такое большое расстояние. Но тогда авиация все же была иной. В общем – не ждали. Но когда уже случилось – что делать дальше, додумались быстро.

Никто мне этого тогда не говорил, но все стало ясно из последующих событий. Уже на следующий день после вражеского налета началась эвакуация раненых. Прежде всего, их стали переводить, здесь же в Архангельске, в другие госпитали. Некоторые находились в зданиях средних школ. Не знаю, где в подобных случаях продолжали учить школьников, ведь работу школ никто не отменял.

Кстати, были выведены все раненые из палат, устроенных в больших холлах на каждом этаже нашего госпиталя. Возможно также, что некоторых раненых отправляли в другие города. Но так ли это, не уверен. Вообще отправить раненого человека в дорогу или даже переправить его в другую больницу в той же местности – не просто. Особенно, если у него ранение тяжелое. Помнится разговор двух врачей. Речь шла о молодом солдате, который был серьезно ранен в ногу. И, как можно было понять, они, эти два врача, боролись за то, чтобы ногу ему сохранить. Операция прошла успешно. Но когда началась эвакуация, что-то было нарушено, и ногу солдату пришлось ампутировать. Один из врачей сказал, что жалко парня, а другой лишь с досадой констатировал: «Пропала работа!»

Заканчивалась беспокойная неделя. Наступило второе воскресенье сентября 42-го года. В госпитале оставалось раненых человек сто. Половина были те, кто мог сам передвигаться, вторая половина – «лежачие». Ближе к вечеру по приказу начальника госпиталя «ходячих» раненых стали собирать и переводить вниз, а «лежачих» раненых переносить также вниз, в большой вестибюль первого этажа (как раз возле той лестницы, которая вела на самый верхний этаж под купол). Там, на первом этаже, было железобетонное перекрытие. Это я узнал или понял позднее. Стало темнеть. Часов в девять или в десять вечера…Началось!

- Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Незадолго до этого я зачем-то прибежал домой. Услышав тревогу, снова побежал в госпиталь. Улицы темны, окна в домах всюду занавешены, действовало обязательное затемнение. А электричество во время воздушной тревоги, помнится, вообще выключали. Как и при первом налете, стал слышен шум самолетов. Начали стрелять зенитные пушки.

Прибежал я в госпиталь, вбежал в вестибюль первого этажа. Там много людей – врачи, медсестры, санитарки, другие сотрудники, но главное – раненые бойцы. Те из них, кто не может ходить, лежат на носилках. Кажется, стало тесно. Окна занавешены, электричества нет, но освещение всё же есть – в ряде мест поставлены свечи. И некоторые сотрудники, в том числе и моя матушка, со свечами в руках.

Тут же я получил поручение: вместе с медсестрой Таней Булгаковой пройти в крыло госпиталя на третий этаж и там дежурить. Быстро подошел к матери, объяснил, где буду находиться. Когда мы перебегали на указанное нам место, заметили, что стало как будто светлее. Быстро поняли, что это опять, как и при первом налете, с немецких самолетов сброшены осветительные ракеты. Всё сильнее гул самолётов. Стреляют зенитные пушки. Вдруг нарастает свист… Падает бомба! Удар… Грохот… Пол как будто сдвинулся. Заходили стены. Мы с Татьяной инстинктивно закрыли головы руками. Ощущение было такое, что сейчас потолок обрушится нам на головы. Нет… Как будто обошлось!

Однако с другого конца длинного нашего коридора услышали крик о помощи. Бежим туда. Оказывается, в той стороне коридора поставили дежурить солдата из команды выздоравливающих. Когда ударила бомба, ему в лицо брызнуло стекло. Всё лицо у него в крови, гимнастерка тоже. Глаза закрыты, возможно, повреждены. Ведем его в нашу сторону, к лестнице. Но…оказывается, один пролёт разрушен, из него несколько ступенек выбиты. В этот момент голос матери:

- Сынок, ты где там?! Ты живой?!

- Живой, мама! У нас тут солдат из выздоравливающих, ему лицо стеклом засыпало. Он ничего не видит и сам не сможет спуститься. Видишь, что с лестницей? Позови кого-нибудь ещё, надо помочь ему спуститься!

Она стояла на лестнице этажом ниже. Быстро ушла и привела ещё людей. Мы помогали солдату спускаться, а снизу другие люди поддерживали.

Затем мы с Татьяной вернулись в вестибюль, где находились сотрудники госпиталя и раненые. Часть свечей там погасла, люди зажигают новые. Двери вестибюля открыты, оттуда тоже идет свет. Все понимают, что случилось: бомба попала в наш госпиталь, и на нас обрушилась часть здания. Нас ещё не завалило, но всё может быть.

Люди в тревоге. Особенно заволновались раненые, лежавшие на носилках. Когда ты беспомощен, а тут ещё надвигается беда….

- Доктор, если мне помогут, я выберусь!

- Сестра, помоги мне!

- Товарищ политрук, меня не забудьте!

Но паники всё-таки нет. Шум перекрывается громким голосом главного хирурга:

- Внимание! Слушай меня! Никто просто так не выходит! Каждый помогает выходить раненому! Или выносит лежачих! Мы всё успеем! Все выйдем и всех вынесем! Никого не оставим!

Этот высокий, здоровенный мужчина с веселой фамилией Перешкольник продолжает командовать. Да нет. Он не командует. Его голос вносит в наше состояние что-то обнадёживающее, даже какую-то уверенность.

Вместе с Татьяной и ещё с одной медсестрой выносим раненого на носилках. Они вдвоем впереди, я - сзади. Говорю им, чтобы не торопились, споткнуться можно. Они это и без меня знают, но обстоятельства нас торопят. Выходим и оказываемся на открытой площади перед госпиталем. Здесь светло почти как днём. Немецкие осветительные ракеты, как и в первый раз, освещают всё вокруг. А в тёмном небе гул самолёта. С тревогой поглядываем вверх. Неужто ещё одну бомбу сбросит? Прожектора шарят по небу, лучи перекрещиваются, снова расходятся. Бьют зенитки. Идём в сторону берега. Там стоят несколько грузовых машин с открытыми бортами. У нас принимают раненого, ставят носилки в кузов машины. Рядом кладут другого, тоже на носилках. Затем третьего. Машина отъезжает.

И тут только мы поворачиваемся в сторону госпиталя… Обескураженно смотрим на него… Большой красивый купол в середине здания обрушен. Обвалились еще несколько этажей. Некоторые уцелели, в том числе и первый, это тот самый, где главный вход и вестибюль под железобетонным перекрытием. Под грудой кирпича, балок и всякой арматуры – черная дыра входа в госпиталь, откуда мы только что вынесли раненого бойца. Вход не завален, он широко открыт, оттуда медики продолжают выходить и выносить раненых.

Таня вся нацелена на дело. Она уже взрослая девушка, ей двадцать два или двадцать три года. Истинная сестра милосердия. С трудом отводит взгляд от мрачного зрелища. Оборачивается ко мне:

- Ну, ты что?... Бежим туда, там ещё дел хватает!

И, не дожидаясь меня, пулей кидается вперёд, к этой черной дыре. Бегу туда же. Одна из санитарок, которая быстро идет навстречу, приостанавливается:

- Ромочка, Ромочка! Куда же ты бежишь, там сейчас всё рухнет!

Но пока ничего больше не рухнуло. Подбегаю, хочу войти в тот самый вестибюль, из которого выходят сотрудники и выносят раненых. Главный хирург Перешкольник на месте:

- Ты куда?! Там есть кому… Вон видишь, помоги женщинам!

Две медсестры с трудом справляются с носилками. Я перехватываю рукоятки у той, что спереди, а она переходит к подруге назад. Тяжело, но не очень. Боец не очень крупный, только почти всё его тело в гипсе. Несем его той же дорогой, к машинам. Там принимают и устанавливают носилки в кузов. Снова бежать за ранеными мне пришлось еще только раз. Затем подошедший врач говорит:

- Всё! Все вышли и всех вынесли!

Через несколько минут центральная часть здания стала дальше обрушаться. Тут, действительно, всё рухнуло. И тот центральный вход, через который мы выходили и выносили раненых, теперь уже засыпан балками, кирпичом и всем, что валится, когда разрушается здание. В крыльях здания разгорается огонь. Напряженно работают пожарные, но их явно мало. Видимо, и на этот раз в городе много, где горит. Где тут наберешься пожарных?! Нашей команде не удается остановить пожар, судя по тому, что огонь и дальше продолжает двигаться в крылья здания

Недалеко от здания я увидел неподвижно лежавшего человека. Голова накрыта курткой. Спросил кого-то… Оказалось, что погиб молодой пожарный. Балкой или кирпичом ему проломило голову. Затем я увидел Перешкольника, который о чем-то говорил с доктором Поволоцким. Заметив меня, Перешкольник подозвал меня и сказал:

- Вот что, давай-ка вон в то крыло…

Поволоцкий перебил:

- Куда это Вы его, в огонь?!

- Нет-нет! Там ещё нет огня. Вон туда через второй вход вполне можно войти и подняться на третий этаж. Ну, Вы знаете, там лаборатория. В ней много чего, но, главное – там микроскопы. Их надо найти…

Перешкольник оглядывается, будто кого-то ищет.

- Тебе одному, действительно, идти не следует. Кого бы ещё?..

В это время мимо нас быстро шёл фельдшер Леонтьев. Молодой парень, из местных, архангельских, очень непосредственный и простодушный. Окончил медучилище и стал военным фельдшером. Он у всех вызывал симпатию.

Главный хирург остановил его, объяснил, что надо.

- Вот, давайте-ка вдвоём. Найдите микроскопы и вынесите их аккуратно!

Мы побежали в здание. Огня в этом месте, действительно, ещё не было, но дыма уже хватало. Быстро нашли эту лабораторию. Дверь в неё, как и все другие двери, не была заперта, но было полутемно. Открываем шкафы, ищем. Микроскопов не видно. Пузырьки, банки, коробки… Наконец, увидели вертикальные деревянные ящички. У каждого ящичка сверху ручка. Ну, конечно, вот они, микроскопы! Четыре штуки. Хватаем их, быстро идем к лестнице. Но… что-то ящички слишком лёгкие… Останавливаемся, открываем их, они пустые!

Возвращаемся в лабораторию. Дыма всё больше, но он идёт поверху. Работаем пригибаясь, чтобы не наглотаться дыма. Ищем. Всё без толку. Однако натыкаемся на сейф. Сейф небольшой, у стены на полу. Высотой не выше колена. Он заперт. Там ли микроскопы, проверить мы не можем… Однако, все же, скорей всего, они там.

Что делать? Сейф тяжелый, его вдвоём не поднимешь. Решаем двигать его не поднимая. Толкаем. Поддаётся! Скользит по полу. Подтаскиваем его к лестнице, потихоньку начинаем спкскать вниз. Теперь надо удерживать его, чтобы не скатился, а иначе, все, что внутри, разобьётся. Спустили сейф благополучно. У кого-то оказались ключи, сейф открыли. Микроскопы здесь! Ещё одно дело сделано.

Когда я вышел из здания, стало темней, а светло только от пожара. Никаких немецких осветительных ракет больше нет. Некоторые посбивали наши зенитчики, это я сам видел. В ряде случаев снаряд, разрываясь уничтожал осколками парашют, и ракета камнем падала вниз. Упала, - и нет больше этого злобного освещения. Осмотревшись, понял, что много госпитального добра люди уже успели вынести. Сколько его погибло, не могу сказать. Но всё, что могли, спасли. Притом не ждали команды. Многие сами знали, что делать. Врачи и медсёстры первым делом, конечно, спасали инструменты. Начхоз старик Мурзин хотел спасти всё, что можно, и кого мог, привлекал. Уговаривать никого не приходилось, люди тут же откликались.

Нынче мы, к сожалению, часто слышим о пожарах, видим их в реальности и по телевидению. Возможно, кто-то скажет, что спасение госпитального имущества – это не самое важное, стоило ли об этом писать. Но мы тогда знали, что работа нашего госпиталя должна возобновиться в каком-то ином здании. И для этого нужно иметь необходимое оборудование и имущество, чтобы госпиталь снова начал действовать в самое короткое время. Сейчас некоторые люди совершенно утратили бережное отношение к общественному добру, а тогда я видел, например, как наша кастелянша рвалась к бельевому складу, боясь, что погибнет бельё.

Вот уж мелочь, не правда ли?

Однако, подавляющее большинство из нас понимали, что общественное имущество – это условие общего дела, общего успеха, возможность жить и работать на благо Родины.

Но самое главное - что в госпитале не погибли люди. Если бы во время первого налёта бомба точно попала в цель, то погибли бы сотни наших раненых бойцов и десятки сотрудников. Тут врагу помешали наши артиллеристы-зенитчики. Во время второго налёта немецкий летчик сумел-таки попасть бомбой в середину здания. Но к тому времени из тысячи раненых уже эвакуировали большинство, и в госпитале их оставалось примерно сотня человек, и их сумели спасти. При первом налёте из медперсонала погибли четверо, не успевшие добежать до госпиталя. При втором налёте погиб один молодой пожарный. Я не знаю их имён, но так или иначе – вечная им память!

Что же касается большинства людей, спасённых людей, то мне, возможно, скажут: «Повезло!»

Видимо, отчасти это так. Сочетание самых разных обстоятельств всегда имеет значение. Но вспомним родившуюся не так давно пословицу : «Везет тому, кто сам везет!»

А теперь подумаем в целом об Архангельске. Еще тогда, когда мы только переправлялись в город на пароме, у нас возник вопрос, как же такой большой город – и без моста на своей главной реке? Спустя много лет узнал, что трудностей из-за этого, особенно во время войны, город перенес немало. Через малые реки в Архангельске мосты были, а через Северную Двину не было. Северодвинский мост соорудили уже после войны.

Летом грузы перевозили на пароме и на судах (отчасти я это и сам видел). А как зимой? Хотя зимой река замерзала, однако естественная толщина льда была, оказывается, недостаточной и не позволяла перевозить тяжелые грузы. Поэтому их зимой перевозили по специальной ледяной переправе, которую делали намораживанием из речной воды. И, конечно, эта переправа постоянно требовала многих забот, тем более, что во время войны из Архангельска шли грузы для всей страны и, особенно, для фронта.

И еще об Архангельске, о вражеских налетах на город. Прежде всего немецкие летчики бомбили порт и суда в порту – английские и американские пароходы, которые согласно ленд-лизу везли нашей стране вооружение, воинское снаряжение и самые разные стратегические материалы. Там же в порту были и советские суда, которые вместе с союзниками доставляли в Архангельск нужное для страны вооружение и оборудование. Но разбомбить порт и суда в порту, насколько мне известно, вражеской авиации не удалось. Она получила хороший отпор.

О том, что англо-американские караваны подвергаются в море налётам немецкой авиации, нападению немецких кораблей и подводных лодок, мы ещё не знали. А радио и газеты наши не были тогда столь щедры и беспечны, чтобы информировать об этом. Такая информация помогла бы ориентироваться врагу.

Были у нас в стране районы и города, пострадавшие больше, чем Архангельск. Так, самый северный наш порт Мурманск защищался до последнего и был разрушен вражеской авиацией полностью. И главным северным портом, принимавшим морские суда, в этих условиях становился Архангельск. Город также вёл разнообразное промышленное производство, имел много видов лесообработки и лесохимии, строил морские суда.

Как видим, Архангельск умел жить и бороться. Он противостоял врагу и в прямом смысле слова: город отражал налёты вражеских самолётов, лечил раненых в госпиталях, стремился без промедления восстановить разрушенное и продолжал работать для фронта, для победы.

Зимой 1942-1943 года воздушных налётов на город не было. Но в мартовский день 43-го года, когда мы с матерью уезжали из Архангельска с другим военным госпиталем, вдруг раздались сигналы воздушной тревоги. Значит, и в дальнейшем, возможно, были тревоги и вражеские налёты на город, но я уже этого не видел.

Мне больше не довелось побывать в Архангельске, но я хорошо понял, что Архангельск – это, прежде всего люди, которые в тяжелое время своим трудом и всей своей жизнью противостояли врагу.

В 2009 году Архангельску присвоено звание города воинской славы. И пусть он живет и процветает – славный северный город Архангельск!

Часть 2

ПО ДОРОГЕ НА КУРСК

В один из мартовских дней 1943-го года Курский военный госпиталь №397, который за год до этого волею судьбы оказался на самом севере, в Архангельске, и проработал там много месяцев, теперь был поднят с места, снова оказался в вагонах и должен был отправиться куда-то на юг. Попавший почти одновременно с ним на север Харьковский военный госпиталь продолжал работать в Архангельске, его пока никуда не поднимали и не передвигали.

Эшелон Курского военного госпиталя не был санитарным поездом, в нем не было раненых, в нем переезжал сам госпиталь – в одних вагонах-теплушках врачи, фельдшера, медсестры, другие сотрудники, а в других вагонах оборудование и все имущество госпиталя. Как я понимаю, ФЭП (фронтовой эвакопункт), получив команду сверху, был заинтересован как следует сформировать состав госпиталя, который выезжает в неизвестность. Конечно, в нем остались те, кто обязан был оставаться- кадровые работники госпиталя. Это были военные врачи и военные медсестры. Но все они надеялись, конечно и на то, что поскольку госпиталь по своей военной принадлежности – Курский, то, видимо его и возвратят в город Курск, когда очистят те края от немецкой оккупации. Кстати, сам Курск уже был освобожден в феврале 1943-го.

В каждом госпитале был и вольнонаемный состав – люди, которых принимали для выполнения других различных работ. Вот им-то труднее всего было подняться и отправиться в неведомые для них края. Конечно, некоторых работников – санитарок и других из числа обслуживающего персонала – можно было набрать уже по приезде на место, где будет развернут госпиталь и где он снова начнет работать.

Что же касается моей матери, то, видимо, в ФЭПе ей посодействовали в переходе в этот госпиталь, назначили политруком, хотя она оставалась вольнонаемной. Меня же приняли в госпиталь санитаром. Какое-то количество санитаров надо было иметь сразу, как только госпиталь развернется и начнет работать. А я – вот он тут. Я готов. К тому же мне уже 17.

И вот мы снова в теплушках. Стучат колеса, мы катим на юг. И с каждым днем уходят морозы и все выше солнце. Сначала двигаемся быстро, затем все медленнее. Известно лишь общее направление нашего движения, а пункта назначения пока нет. Все чаще простаиваем на станциях, на запасных путях.

В отдельном вагоне-теплушке едут мужчины-врачи, в другом - врачи-женщины, в нескольких вагонах сестры. В нашем вагоне мужчины-фельдшера и другие сотрудники-мужчины, и санитары. Вот и я среди них. Оказавших в числе персонала этого госпиталя, я вначале никого не знал, да и потом близко не узнал, потому что работал не долго. Поэтому и фамилий подлинных назвать не могу. Назову их весьма произвольно, чтобы как-то обозначить.

Более других запомнились трое, которые, несмотря на несходство между ними, часто держались вместе.

Военфельдшер Кризер, ему было, видимо, около сорока. Молчаливый человек, однако с гитарой, которой он хорошо владел. Он и пел хорошо. Чаще всего это были грустные песни на слова Есенина. Поэтому вокруг него собирались и другие люди. Я тоже любил его послушать,.

Другой – военфельдшер Тушнов, совсем еще молодой парень, часто беспричинно веселый.

И еще один человек – Пакин, лет за сорок. Специальность его я так тогда и не понял. Видимо, он был кадровиком.

Когда не было песен, были разговоры. Пакин отличался тем, что вел тягостные разговоры про врагов. Не про немецких фашистов, не про врагов, которые были на фронте, а про "врагов народа", которые будто бы нас окружали, были среди нас. Это, оказывается, из-за них были все беды, и в тылу, и на фронте. И отступление наших войск, такое долгое, тоже будто бы случилосьиз-за них. Ему никто не возражал, все помалкивали, видимо, возражать было нельзя. А между тем шел уже 43-й год. Наши войска все меньше отступали. И уже добились великой победы под Сталинградом. Все это, однако, не меняло общего настроения Пакина. Он продолжал долдонить о "врагах народа".

А я разговорам про врагов не верил. Почему? Да потому, что был уже всем этим сыт по горло. И еще потому, что в военной среде, к которой относилась наша семья, было арестовано много людей, и некоторые из них через два-три года освобождены. Значит, не всех арестовывали за дело?! И это было широко известно. Что такое «ежовщина», - знали и понимали многие.

Кроме того, у моих друзей детства – у Эдьки Брутана и у Левки Грицука были арестованы отцы. А я этих людей видел – военного инженера Брутана и полковника Грицука (фамилии здесь подлинные). Видел – еще не значит знал, тем более будучи мальчишкой. Но было любо на них смотреть – стройные, подтянутые, деловитые. Кроме того, было известно, что они были участниками Гражданской войны. А для меня это значило, что они были геройскими людьми. Но домой и в армию они так и не вернулись.

Но возвратимся в эшелон. Как нам живется? Да, вроде, неплохо. Питаемся, можно сказать, сытно, но… одной только картошкой. Начхоз Федоркин (интендант) пытается что-то добыть на станциях, но это у него плохо получается! И тут выручает … Кризер! Военфельдшер Кризер, русский немец, сведущий во многих делах, а главная его специальность – лечебная физкультура. Но еще он в какой-то мере, видимо, знает военное дело. Например, метко стреляет из винтовки.

Это мы поняли, когда ему было поручено разнообразить наше питание. В госпитале имелась одна винтовка для охраны. Вооружившись этой винтовкой, Кризер на какой-то станции, где мы снова тяготились без дела, стал отстреливать грачей. Он выжидал, когда грачи успокоятся, усядутся, выбирал нужный ракурс и подстреливал сразу двух. Повар наш знал свое дело, и суп сразу стал вкуснее.

Но в целом людям очень тягостно. Тяготит безделье. Замполит начальника госпиталя, майор, пытается что-то делать. Проводит политинформации, рассказывает о событиях, особенно на фронте. Еще он, замполит, заметил, что наши врачи, держатся совершенно не по-военному. Не умеют, как нужно двигаться, не умеют приветствовать старшего по званию, подпоясаны неправильно, ремни на них висят. Плечи как следует и то расправить не могут! (Его слова.) И решил он ввести … строевую подготовку! Вот это был «номер»! Но это был не злой приказ. Я подслушал, как он, собрав старших из числа врачей, объяснял им свое намерение, доказывая, что это нужно, что это совсем не трудно, и будет врачам вместо зарядки. А проводить занятия он поручил … Кризеру! Тот, действительно, знал строевую подготовку. Наши фельдшеры и медсестры в отношении внешней подтянутости были не лучше врачей, но они, как правило, были моложе, наверное, поэтому хорошо выглядели. Так или иначе, но их к строевым занятиям не привлекали.

Радио и газет у нас не было. Радиоприемников – тоже. Иногда замполит добывал несколько газет.

Так мы и двигались. Больше стояли, чем двигались. На некоторых станциях могли простоять день или два, на других – по нескольку часов. Таким образом, весь наш путь продолжался около двух месяцев. Москву обогнули стороной. Когда проезжали Елец, испытали налет вражеской авиации. Но бомбили не только нас, бомбили город и станцию. Нас начальство заставило покинуть вагоны и спрятаться в щелях. Так тогда называли траншеи, в которых полагалось укрываться от бомбежек. Из траншеи (дело было вечером) мы видели злой военный фейерверк, видели горящие дома. Но с нашим эшелоном ничего не случилось.

Это уже был май. Вот в мае мы и оказались на территории Орловской области. Между тем Орел был еще оккупирован немецкими войсками. На одном полустанке мы снова задержались часа на два. Навстречу идет другой эшелон, тоже теплушки. Медленно тормозит, останавливается. Напротив вижу окошко вагона, которое зарешечено. Из этого окошка на меня смотрит … пленный немецкий солдат. На голове пилотка, на лице щетина, тоскливый взгляд. Эшелон этот стоит недолго. Минут через десять уходит дальше.

А поскольку мы продолжаем стоять, начинается обмен информацией между вагонами. Оказывается, все видели пленных немцев. Но особенно взбудоражил всех рассказ одной из медсестер. Она увидела в окошке встречного эшелона лицо своей давней подруги, с которой раньше вместе работала. Разговор получился примерно такой:

- «Тоня! Как ты здесь? Почему за решеткой?!

- Маша!.. Ты не слышала?! В Курске суд был. Нас судили. Немцы делали опыты на советских пленных…

- А вы- то здесь при чем?

- А нас немцы заставили в этом участвовать. Врачей и медсестер. Мы не сумели избежать, отказаться не было возможности. Расстреляли бы сразу…

- Куда же вас теперь?!

- Не знаю… Прощай, подружка! Не поминай лихом!»

Эшелон ушел. Медсестра, поведавшая все это, расплакалась.

Хотя день был обычный, летний и светлый, - на эшелон наш как будто упал какой-то мрак. Видимо, некоторые из наших медиков представили себя в этой ситуации. Даже легкомысленный Тушнов молчал и не пробавлялся глупыми шутками. Въедливый Пакин тоже помалкивал. Кризера я увидел примерно через полчаса, он сидел на этом полустанке один. Видимо, ему не хотелось никого ни слушать, ни слышать.

Мы то стояли, то ехали. Но ехали уже совсем малыми порциями. Чуть проедем и опять стоим. Чувствовалось, что скоро нас уже куда-то привезут.

И тут на одной долгой стоянке, когда я вышел из вагона, то увидел, что к начальнику госпиталя и замполиту, стоявшим недалеко и о чем-то говорившим, подбежал один из фельдшеров и стал быстро и тревожно о чем-то им докладывать. Я услышал слова: «…Кризер…Пистолет… Никого не выпускает!» А между тем у сотрудников госпиталя оружия не было. Только у доктора Баленко, который незадолго до этого был на фронте, был пистолет. Замполит тут же вместе с этим фельдшером быстро направился в сторону вагона, где размещались врачи. Меня не нужно было звать, я тут же кинулся за ними. Хотя двигались полубегом, из того, что они говорили, я понял: Кризер схватил пистолет у военного врача Баленко и держит врачей под дулом пистолета, никого не выпускает.

Когда мы были уже близко от этого вагона, замполит остановился и сказал этому фельдшеру и мне, чтобы мы близко не подходили к двери, чтобы из вагона нас не было видно. Затем он быстро подошел к вагону врачей и стал подниматься по деревянной лесенке, приставленной к вагону. И тут я услышал:

- Товарищ майор, не входите! Буду стрелять!

Замполит застыл на ступеньке, на середине этой лесенки.

- Что случилось, товарищ Кризер?! Что с Вами?

- Вы мне не доверяете!.. Вы меня подозреваете!..

- Что Вы такое говорите!? Никакого недоверия к Вам нет. И никакого подозрения к Вам ни у кого нет!

- Я же вижу, что подозреваете… Вы меня хотите арестовать! А я честный человек!

Замполит продолжал убеждать Кризера, что его никто ни в чем не подозревает, наоборот, ему вполне доверяют, особенно он сам, замполит. И тут одним из главных доводов замполита стал тот факт, что Кризеру поручили строевую подготовку, ему поручили командовать старшими по званию и по должности сотрудниками госпиталя. Этот довод был убедительным, но для кого? Для здорового человека. А что творилось с Кризером? Этого, видимо, вначале никто не понял.

Майор-замполит продолжал стоять на ступеньке деревянной лесенки, держась за поручень вагонной двери, благо такой поручень тут был. Кризер продолжал говорить, кричать, но уже не все время, иногда замолкал, видимо, прислушивался к тому, что говорил ему замполит. А тот держал свою линию, не перебивал, говорил тогда, когда замолкал Кризер. Он не диктовал, не угрожал, наоборот, он увещевал, успокаивал, он убеждал, что Кризер глубоко ошибается, что никто его не подозревает, что все его знают и уважают. При этом Кризер все время продолжал держать замполита под дулом пистолета. Если бы он все же вздумал выстрелить, то попал бы, не промахнулся бы, при той меткости в стрельбе, которой он обладал. Наконец, в сознании Кризера что-то сдвинулось. Он некоторое время молчал, слушал, что говорит ему майор, а потом с надрывом выкрикнул:

- Э-эх, да что же это делается!» И бросил пистолет на стол.

Замполит тут же оказался в вагоне. Из вагона раздалось:

- Товарищ Баленко! Как Вы обращаетесь с оружием?! Почему оставляете его без присмотра?!

Тут только наши доктора, находившиеся в вагоне, подняли головы, стали постепенно молча выходить из вагона.

Между тем, путь наш заканчивался. Когда на станциях мы останавливались и выходили из вагонов, Кризер тоже выходил. Его никто не держал, не скручивал, не связывал. И он далеко не уходил, не убегал. Но иногда бегал, кричал. А от него шарахались, уж очень страшные были у него в это время глаза. Чаще других останавливал его майор-замполит, держал его за ремень, уговаривал, успокаивал. А Кризер, как можно было понять, вполне его узнает, прислушивается и, похоже, все же слушается, подчиняется.

В эти последние два дня пути Кризера поместили в тот вагон, где ехали начальник госпиталя, его жена, тоже врач, и еще ряд других врачей. Они за ним присматривали. Окончательно остановились мы на какой-то небольшой станции в Орловской области. Оказалось, что от этой станции до Курска не очень далеко, и в Курске находится управление госпиталями. У госпиталя были две или три свои автомашины грузовые. В кузове одной машины сделали сиденья (или они еще раньше были сделаны). Начальник госпиталя сел в кабину к шоферу, а все сотрудники, которым надо было в Курск, поместились на сиденьях в кузове. Среди них были замполит, а также два врача вместе с Кризером. Его повезли в госпиталь, который имел психиатрическое отделение. Кризер вел себя тихо, молчал, и только почему-то все время оглядывался.

На станции, где мы стали выгружаться, узнали, что пункт нашего назначения – это большая деревня Марьино в Орловской области, недалеко от станции. Выгрузились и стали перевозить оборудование и имущество госпиталя в Марьино. На двух автомашинах много не перевезешь. Появились несколько местных женщин с повозками и лошадьми. Видимо, их прислали из колхоза, который находился в этой деревне. Не помню, сколько потребовалось времени, чтобы нам перебраться в эту деревню. Однако более всего хлопот возникло уже в деревне. Как разместить в ней госпиталь?

Что сотворили колхозники? Они освободили свои дома для госпиталя. Все до единой хаты были отданы под лечебные палаты для раненых. А также еще некоторые сараи и другие строения. Где помещались в это время сами колхозники и их дети? В малых сараюшках и других пристройках. Мужчин я в Марьино почти не встречал. Видимо, почти все были в армии, на фронте. И лишь в местной МТС (в машино-тракторной станции) встречались мужчины, иногда они появлялись в Марьино. Но хлопоты вовсе не ограничились тем, где поместиться. Как там поместить госпитальные палаты, тем более операционные? Требовался хороший ремонт. А колхозники, верней колхозницы, в этом нам помочь не могли. Возможно, государство как-то им возместило те неудобства и трудности, которые у них возникли из-за временного отказа от жилья в пользу госпиталя. Но от колхозной работы их все же не освобождали. Впрочем, некоторых молодых колхозниц госпиталь принял к себе на работу в качестве санитарок.

Но теперь главное - хороший ремонт. И тут я мог только удивляться, как много умеют и могут наши сотрудники госпиталя, помимо своего основного медицинского дела они приставляли и приколачивали, они белили и красили, они клеили и штукатурили. Мужчины наши – конечно, старались в полной мере, но женщины, - просто диву даешься, на что они были способны, сколько старания, находчивости, смекалки смогли проявить. Матушка моя, ей было тогда сорок лет, вкалывала вместе со всеми, но, кроме того, никто не снимал с нее обязанности политрука. И она, если надо, убеждала, успокаивала, без гнева упрекала. А уж если хвалила, то щедро, от души восхищалась работой, выполненной другими.

А я получил работу, за которую взялся с большой охотой.

При ремонте переносить по деревне землю, песок, самые разные материалы на руках было бы очень хлопотно, долго и просто нерационально. И мне вручили лошадь с телегой и определили на это время возчиком. Спросили только, могу ли я "управляться с лошадью". Я ответил, что могу. А вот откуда это «могу», спрашивать не стали, было некогда. Между тем, я городской парень. Откуда это я узнал, как управляться с лошадью и телегой?

А был случай, когда в городском пятиэтажном доме, где мы жили до войны, делали большую пристройку. Автомашин на этой стройке не было. Их вообще тогда было очень мало. Главным средством были лошадь и телега. И когда заканчивали стройку, было много битого кирпича и другого строительного мусора. Рабочие вывозили его на повозках. Мы, несколько мальчишек двенадцати-тринадцати лет, уговорили их доверить нам вывоз этого строительного мусора, чтобы на обратном пути лихо прокатиться на такой повозке. А рабочие не ограничились этим, они потребовали, чтобы мы еще запрягали и распрягали лошадей. Но им пришлось этому нас научить.

Так что теперь, будучи санитаром, а в данный момент возчиком, я умел запрягать лошадь и, как говорили, управляться с нею. Перевозил я все, что для госпиталя было нужно, нагружал и разгружал свою повозку, и поторапливал свою послушную лошадку. Обычно я был одет в военную форму – пилотка, гимнастерка, брюки, сапоги. Но тем летом было очень жарко, и я работал нередко по пояс голый.

Прошло еще несколько дней, может быть, чуть больше недели, и госпиталь был готов к приему раненых. Но раненых не было. Они не поступали. Их никто нам не привозил. Об этом говорили, рассуждали, но ничего толком не знали. Где фронт и как будут доставлять к нам раненых бойцов, было непонятно. Вечером мы иногда видели какие-то вспышки. Это было сравнительно далеко, и канонады и, тем более, отдельных выстрелов не было слышно. Постепенно мы узнали, что линия фронта от нас примерно в 17-18 километрах. Доставить к нам раненых по железной дороге вряд ли было возможно. Железная дорога близко от фронта была очень уязвима. А привозить раненых на машинах или на лошадях было бы далеко и трудно. Как же будет?

Еще через какое-то время приехал военный врач с тремя звездами на погонах (погоны ввели в армии только с начала 43-го года) и о чем-то говорил с нашим начальником госпиталя. На следующий день приехал офицер, кажется, подполковник, и о чем-то толковал с нашим майором-замполитом.

Спустя час или два ко мне подошел майор-замполит и вместе с ним двое, один сотрудник госпиталя и один местный, знакомый мне конюх. Они сели на мою телегу, и замполит сказал:

- Поехали!.

Выехали мы за околицу деревни, на широкое поле. Оно не было ни вспахано, ни засеяно. Оказывается, надо было подыскать место, где могли бы садиться санитарные самолеты. Вот оказывается, в чем дело! Местный житель сразу сказал, что это поле хорошее, ровное, может быть, подойдет. Но затем они, все втроем, обошли это поле, ходили, смотрели, топтались, проверяли каждый метр. Поле, действительно, оказалось хорошим – ни ям, ни выбоин, ни бугров. И по размерам оно оказалось достаточным. Не знаю, сколько требовалось в длину и ширину, но и это измерили шагами. Майор-замполит уверенно сказал:

-Подойдет!

Видимо, его снабдили информацией о том, каковы должны быть параметры, а впрочем, военный человек, он и сам это мог знать.

Между тем, обстановка стала тревожней. Над деревней несколько раз пролетали немецкие самолеты. Вечерами мы видели на западе уже множество вспышек, в воздухе явно видны были разрывы снарядов, скорее всего, зенитных. А раненых нам все не доставляли. Прошло еще дня два. И вдруг над деревней начал делать круги самолет. Легкий, два крыла, одно под другим, это же У-2! Позднее их называли «кукурузниками», а официально переименовали в ПО-2 ( в честь конструктора Поликарпова) Но тогда я этого не знал, а вот, что это У-2, знал.

Я вскочил на телегу и стал погонять мою лошадку в сторону поля, которое было избрано под аэродром. Я остановил лошадь на краю поля и стал дожидаться. Самолет уже заходил на посадку. Приземлился, пробежал вторую половину поля и остановился в метрах тридцати от меня. Из кабины выбрался летчик, спрыгнул с крыла и пошел в мою сторону. Я, как завороженный, смотрел на него. Когда он сделал несколько шагов в мою сторону, я вдруг увидел, что ко мне идет… негр! Лицо у него было темным, почти черным. Но, когда он подошел совсем близко, я понял, что это вовсе не негр. Лицо летчика было в густой пыли! Только глаза сверкали. И дальше пошел такой диалог:

- Здесь госпиталь?!

- Здесь!

- Много у вас раненых?

- Нет. Нет еще раненых.

- Как это нет?!

- Не доставляли еще… Наверно, не знали… Вы первый!

И тут он стал кричать:

- Что же у вас тут делают!? Там солнца не видно! Там пыль до неба! А у вас… раненых нет! Бездельники!

- Так ведь это ваши не знали! Теперь за Вами и другие, наверное, прилетят!

Летчик перестал кричать. Видно понял, что кричать на мальчишку-санитара нет никакого резона.

На поле прикатили наши медики еще на двух телегах. Я понял. что обойдутся и без меня, но хотел поглядеть, как же были размещены в самолете раненые. Ведь там даже одного места для раненого человека нет! Но, оказалось, что там есть даже два места – с обеих сторон самолета. В каждой такой нише тихо и терпеливо лежал на носилках раненый солдат. Этих двоих аккуратно переложили на телеги и увезли в деревню. Нет, не в деревню – в госпиталь. Теперь это был госпиталь. Он теперь начал действовать!

Мне, однако, долго размышлять не дали. Подбежала медсестра:

- Ты можешь быстро в деревню?

- Конечно, могу. Что надо?

- Я поеду с тобой. Надо воды, хоть немного. Летчику попить и умыться, у него же лица не видно. Как еще он сам что-то видит!

Быстро съездили в деревню, благо было рукой подать. Привезли воды. Умылся человек, воды попил и улетел. Этот рейс первого пилота решил дело. В этот же день санитарные самолеты садились на нашем поле еще двенадцать раз. Стало быть, к вечеру в госпитале уже было двадцать шесть раненых. А принять он мог во много раз больше. Сколько же дней надо, чтобы заполнить госпиталь ранеными, если возить их такими самолетами? Оказалось, что не так уж много дней надо. На следующий день самолетики эти приземлялись на нашем поле более сорока раз и привезли около девяносто раненых. А в последующие дни нам доставляли иной раз более сотни человек в день. Через неделю в госпитале было уже более семисот раненых.

Мне никогда не доводилось читать о санитарной авиации. Только недавно прочитал о том, что У-2 оказался универсальной моделью самолета. На его основе в 30-е годы стали создавать самолеты самого разного назначения: сельскохозяйственные, пассажирские и вот то, что я увидел во время войны – самолеты санитарной авиации С-2. В 1940 году санитарный самолет был серьезно усовершенствован. На нем был поставлен более мощный мотор, были сделаны специальные ниши, чтобы обеспечить больше места для носилок с раненым человеком. Были и другие конструктивные изменения. В общем, самолеты маленькие, но оказались надежными. А самое главное то, что надежными были летчики. Вот такую санитарную авиацию я увидел.

Теперь у наших врачей, фельдшеров и медсестер работы было выше головы. Все эти дни на летном поле дежурил кто-либо из фельдшеров и медсестер, человека по два, а перевозили мы раненых от самолетов на телегах обычно по два человека, и я вовсе не был единственным санитарным кучером. Раненых перевозили еще несколько наших санитаров.

Однажды я вез двоих раненых солдат. У обоих были перевязаны головы. Накануне прошел дождь, и я был доволен, что могу везти их без тряски, земля мокрая и мягкая, в некоторых местах даже вязкая. Но везти на этот раз надо было сравнительно далеко, в другой конец деревни. Ближайшие хаты и, соответственно, лечебные палаты были заняты другими ранеными. А может быть, имела значение специализация врачей.

На этот край деревни раненых я еще не возил, хотя всю деревню уже обошел и объездил. Когда телега моя уже проехала основную часть пути, нужно было повернуть направо и переехать небольшой мостик через овражек, всего-то несколько метров. Я шел справа и несколько сзади телеги, направляя лошадь длинными вожжами. Я повернул мою лошадку направо и оказался как раз перед мостиком. Никаких перил по краям не было.

И тут я встревожился: а телега моя по этому мостику пройдет? Если хоть одно колесо съедет влево или вправо, то повозка моя, опрокинется в овражек! Между тем, лошадь моя и телега стояли не так, чтобы можно было аккуратно проехать посередине мостика. Я повернул лошадь, сделал небольшой круг и только потом заново подогнал телегу так, чтобы проехать посередине. А чтобы это получилось, я пошел вперед и взял лошадь под уздцы. Так многие делают! Когда? Наверное, тогда, когда нет уверенности в ровном ходе лошади. Не торопясь провел лошадь с телегой по мостику и затем выехал к нужной хате. У меня приняли раненых, и я уехал.

Тем вечером у меня на душе было как-то беспокойно. Я осмысливал незаметное для других мое происшествие у мостика. Ничего же не случилось, никакой беды не произошло. Но я лишь в последний момент понял, ЧТО именно надо было делать. Значит, не было основания для излишней уверенности и беспечности! Надо было быть хотя бы осторожнее и почаще задумываться, как и что делаешь.

Раненых теперь так же привозили самолетами ежедневно, но уже не так много. Видимо, знали, что госпиталь уже заполнен. А фронт по-прежнему был еще недалеко. Мы не слышали его грома и не видели, что пыль там до неба, как кричал тот летчик. Но вечерами мы так же, как и раньше видели на западе в небе разрывы зенитных снарядов. Позднее, когда мы, наконец, получили газеты, то прочитали про тяжелые бои и про большие потери, которые несет противник в Орловской и Курской областях. А это как раз была она, Курская дуга, располагавшаяся в этих местах, и соответственно, была эта самая Курская битва.

Но однажды вечером мы не увидели на западе никаких вспышек и взрывов. Предположили, что на фронте затишье. Однако и в последующие дни было так же. Позже стало известно, что немецкие войска уже не первый день отступают.

Почему-то раненых в наш госпиталь стало поступать меньше, а вывозить их стали чаще и больше, в том числе везли машинами к железной дороге. И наступил момент, когда госпиталь получил приказ перебазироваться в Курск. О том, как мы перебирались и перегружались, я совершенно не помню. Это у меня почему-то полностью вылетело из головы. Помню хорошо, когда госпиталь оказался в Курске, как его поместили в большое, хорошее здание, и как после этого к нам пошел большой поток раненых.

Первые дни работы в Курске госпиталь испытывал громадное напряжение, особенно его приемное отделение. Раненые поступали и поступали, их принимали и принимали. Я не знаю, как устраивали тех раненых, которые могли сами передвигаться. Это прошло мимо меня. Я имел дело с теми, кто лежал на носилках. Они были привезены с фронта, где получили первую помощь в медсанбате или в полевом госпитале.

Но ведь нельзя же такого раненого просто внести в здание и положить на любую койку. Надо было обеспечить еще и гигиену - его надо осмотреть, помыть, опять осмотреть, поставить диагноз и тогда только определить, куда его положить. А потом на носилках перенести раненого в нужную палату. Но с самого начала раненых сгружали на носилках с машин и вносили в большую брезентовую палатку, которую поставили на площади перед зданием госпиталя. И таких палаток было несколько. В каждой помещалось на носилках около тридцати человек. Тут они и дожидались, когда их примут, перенесут и вплотную займутся ими. Была еще одна сложность. В первом очерке (об Архангельске) я писал, что в госпитале было очень мало санитаров-мужчин, и командование госпиталя выходило из положения так: из числа раненых, которых фактически уже вылечили, организовывали «команду выздоравливающих», и вот эти, фактически уже здоровые солдаты, переносили раненых, лежавших на носилках.

Но сейчас, когда госпиталь заново только начал работать в Курске, еще никаких «выздоравливающих» у него не было. И переносить раненых, лежавших на носилках, было почти некому. Нас, санитаров-мужчин, было всего несколько человек. А нагружать этим врачей и медсестер было совсем недопустимо. Если медсестра будет переносить раненых на носилках и у нее случится хотя бы растяжение связок кисти, то она уже неполноценный работник, она не сможет точно сделать укол, а уж в вену, скорей всего, не попадет. А врач, если хоть немного повредит руку, то не сможет оперировать. У него малейшая ошибка может кончиться для пациента бедой. Переноска раненых врачами и медсестрами – это было только однажды на моей памяти,, в другом госпитале, в Архангельске, когда госпиталь горел в результате вражеского налета.

Выполнив какое-то дело, я вернулся на площадь перед госпиталем, зная, что мне поручат дежурить в какой-нибудь из палаток или дадут задание переносить раненых. И в этот момент услышал шум и крик в одной из палаток. Тут же я увидел, как к этой палатке быстро идет майор, замполит начальника госпиталя. Он бросил мне:

- Быстро со мной!

Откинув полог, он вошел в палатку. Я тут же вслед за ним. В палатке темно. Никого из медиков нет. А крик усиливается.

- Кто такие?!

- Кто пришел?!

- Вспомнили, вашу мать!

- Услышали, наконец!

- Где врачи?! Что нам теперь до ночи маяться?

Все это было пересыпано крепким матом, ругань неслась в адрес не только врачей, но и в адрес начальников , а кто-то умудрился выругаться и в адрес Советской власти. Гвалт продолжался, ругань усиливалась, и что дальше делать, мне было совсем непонятно.

И вдруг высокий голос замполита перекрыл шум:

- «Мо-о-олчать! …Кто тут смеет!... Позорить Советскую власть!»

Гвалт прекратился. Все смолкло. Голос замполита звучал жестко, но ровно, как будто и не было его гневного окрика.

- Я заместитель начальника госпиталя. Я все понимаю, товарищи. Вы намаялись и натерпелись в дороге. А здесь вам показалось, что вас бросили… Никто вас не бросил. Оставили на несколько минут, потому что загружены до предела. У нас большой приток раненых. Наши врачи и медсестры в эти двое суток почти не спали.

Замполит держал речь дальше.

- Дальше будет так. Через пятнадцать минут здесь будут врач и медсестра. А потом вас начнут переносить в приемное отделение. Но всех сразу перенести нет возможности. Поэтому у меня к вам просьба: у кого есть силы, потерпите еще немного.

Но и на этом майор не остановился:

- Санитар! Обойди всех, поговори, узнай, кому особенно плохо. Как придет врач, доложишь ему сразу об этом, кому особенно невмоготу…Сейчас сюда принесут свечи, чтобы ты всех разглядел и никого не перепутал, и кого нужно, особенно запомнил.

Я так и сделал, но это не всех успокоило. Однако никто больше не кричал, не ругался. Некоторые солдаты, которые постарше, сами говорили, что смогут потерпеть, другие ворчали или хмуро молчали. А один совсем молодой солдат, он был старше меня, видимо, не больше, чем на год, толстощекий, но с запавшими глазами, тихо продолжал крыть всех и всех называл бездельниками. Видимо, у него, как и у некоторых других, сил терпеть больше не было.

Вскоре пришла женщина–врач. Я ей рассказал, ЧТО знал, в остальном она сама быстро разобралась. Вслед за ней пришли солдаты с носилками. Откуда они взялись? Позднее я узнал, что этих солдат, человек двадцать, прислала соседняя воинская тыловая часть. Врач направила медсестру и меня сопровождать солдат, когда они переносили раненых, чтобы неопытные люди не допустили какой-нибудь ошибки.

Через несколько дней в госпиталь было принято уже столько раненых, что не было больше возможностей принимать новых.

Подошел сентябрь. Работа сделалась, как теперь сказали бы, более стабильной, хотя легче не стала. Когда наступал прогресс в лечении раненых или больных людей, их либо признавали годными к дальнейшей службе и направляли в армию, либо, если требовалось дальнейшее лечение, их эвакуировали дальше, на восток, в тыловые госпитали. Тем самым освобождались места для приема раненых в Курский госпиталь. А в госпитале основное определялось тем, что он теперь работал в стационарных надежных условиях, и к тому же для большинства сотрудников, Курск был родным городом. И немцы уже не могли ни бомбить город, ни сдернуть госпиталь с места, потому что их отбросили уже довольно далеко, и было им не до нас. От некоторых раненых я тогда слышал, что их доставили с Днепра. И уже после войны, интересуясь ее событиями, я получил подтверждение, что многие раненые поступали тогда из тех районов, где наша армия вела бои уже за Днепр.

В госпитале что-то менялось, но я мало что мог увидеть, только самое заметное. Майор-замполит был направлен на фронт, как он того и хотел. Это было известно. Доктор Баленко стал майором медицинской службы, и как я слышал, успешно делал раненым очень сложные операции. Про Кризера я больше ничего не слышал.

Но вот что, кстати, хочется сказать. Мне много раз приходилось слышать, что во время войны люди будто бы редко и мало болели, потому что организм в трудных условиях лучше закалялся. И в госпиталях у нас будто бы были одни только раненые, а больных почти не было. На самом деле это было совсем не так. Организм человеческий, конечно, в трудных условиях закалялся. И поэтому, например, мелкие простуды случались реже. Но самые разные тяжелые обстоятельства войны серьезно влияли на здоровье и жизнь людей. Если человек попадал в ледяную воду, то будучи спасенным, он, однако, нередко болел и притом тяжело. Были и обмороженные. В тяжелой обстановке войны, даже не будучи раненым, солдат мог получить нервный срыв или серьезное нервное заболевание. А иные страдали от инфекций, потому что соблюдать гигиену было трудно, а порой и невозможно.

И поэтому в госпиталях были не только раненые, но и больные. И были в госпиталях отделения не только хирургические, но и терапевтические, и особенно, легочные, а также отделения инфекционные, нервные, психиатрические. Поэтому хватало работы нашим врачам, фельдшерам, медсестрам, а уж санитары, как умели, им помогали.

В это же время, в сентябре 43-го, в судьбе нашей семьи многое изменилось. Оказавшись в Курске, моя мать смогла вернуться к педагогической работе. Город недавно был освобожден от немецкой оккупации. Теперь он оживал, в частности, стали работать школы. И опыт матери оказался нужен. Ее пригласили работать в городской отдел народного образования.

В те же дни приехал отец. Он получил новое назначение и ехал на фронт. Побыл с нами два дня и должен был уехать. Мать не смогла его проводить, она первый день выходила на новую работу. Но это не было главной причиной. Провожать на фронт близкого человека – дело тяжелое, и отец сам ее отговорил. Они простились дома. Она ушла на работу, а мы с отцом вышли из дома на шоссе, которое вело на Льгов. Отец предъявил начальнику КПП свои документы, и тот посадил его в кузов какой-то военной машины.

Машина удалялась быстро, лицо отца все уменьшалось, а потом и сама машина превратилась в точку. Я, однако, никак не мог уйти, и все стоял, обнимая березку, и смотрел на опустевшую дорогу. Какой-то пожилой военный тронул меня за рукав:

- Ты что, сынок, ждешь кого-то или проводил?

- Проводил.

-Ну, ты не печалься. Держись, парень! Что поделаешь, время военное.

Я поблагодарил и ушел.

А на следующий день мать спросила меня, не думаю ли я, что мне надо еще поучиться? Ведь у меня всего лишь неполные девять классов! Я возразил, сказал, что девять классов это не так-то мало, и что мне все равно предстоит идти в армию (зимой мне должно исполниться восемнадцать, а в военкомат меня уже вызывали) Но мать аргументировала хорошо и легко доказала, что любая прибавка в моем образовании может оказаться мне нужна в общении с техникой, а значит и в армии будет нужна.

Через несколько дней я уволился из госпиталя и снова оказался… школьником! Сначала мне это казалось чем-то несуразным. Но взявшись за книги и вникнув в то, что надо было изучать, я перестал отвлекаться на бесполезные мысли.

Моя санитарная жизнь закончилась. Но я и сейчас помню о ней, помню людей, хотя не всегда поименно и по-фамильно, помню их дела, помню события, в которых нам довелось участвовать.

Я заканчиваю свои записки санитара, и мне снова вспоминается Архангельск в сентябрьские дни 42-го года. Скажу так:

Я не забыл ни дат, ни лет,

И звук тревоги не забыл,

В аду кромешном не был, нет,

Но свиста бомбы не забыл.

Зенитки били в небо злое

Снаряд, еще, еще снаряд,

А мы всем миром, всем народом

Спасали раненых солдат.

Воспоминания

Быкова Наталия Васильевна

Я знаю Рэма Петровича почти 15 лет. С первой встречи поняла, какой это добрый понимающий человек.

Когда не стало моего папы, наша дружба с Рэмом Петровичем приобрела особое значение. Они оба родились в 1926 году, оба воевали. Очень жаль, что время не предоставило им возможности пообщаться. Им бы было о чем поговорить, что вспомнить. Но папа ушел очень рано, в 2003 году. Я не успела их познакомить.

Рэм Петрович – человек особенной биографии. Он много рассказывал о своей семье: об отце, о матери. Его рассказы о работе в Костроме, в Новосибирске, на целине были настолько интересны, что иногда даже многочасовая беседа была как один миг.

Это был человек огромной души, великолепный рассказчик, эрудированный практически во всех областях. Не надо было брать энциклопедию, не надо было искать в интернете, достаточно было позвонить Рэму Петровичу и спросить. Ответ я получала сразу же со всеми подробностями, со всеми именами и датами. Рэм Петрович был ходячей энциклопедией до последних дней своей жизни. А прожил он немало. Его не стало 25 октября 2015 года ровно за три месяца до девяностолетия.

Боль утраты не затихает до сих пор. Кажется, что сейчас раздастся звонок телефона, и я услышу : «Здравствуй, барышня Наташа». И мы будем долго разговаривать о жизни, о стране, о работе, о доме. И сколько раз за эти месяцы мне хотелось взять трубку телефона, набрать привычный номер и спросить совета, задать вопрос…..

Я бережно храню газеты «Нить Ариадны», где напечатаны его воспоминания. И где рукой Рэма Петровича написано : «Дорогому другу Наташеньке Быковой – сотруднице и соратнице – от автора, с благодарностью. Р. Ламков» .

Я благодарна судьбе, что в моей жизни был, есть и будет прекрасный, добрый, умный широкой души Человек с большой буквы - РЭМ ПЕТРОВИЧ ЛАМКОВ. Наш ТОЛМАЧ.