Александр

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

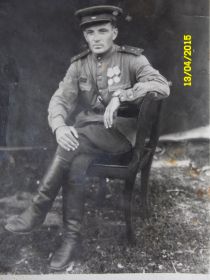

Александр Иванович Акатов родился 31 июля 1914 года в деревне Митюково Сретенской волости Галичского уезда Костромской области. Позднее семья переехала в Кинешму. Закончив школу, в 1931 году Александр Иванович поступил в Костромской индустриальный техникум имени Красина.

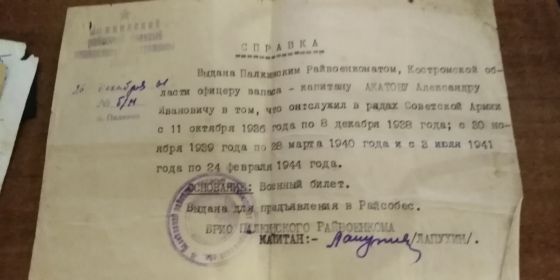

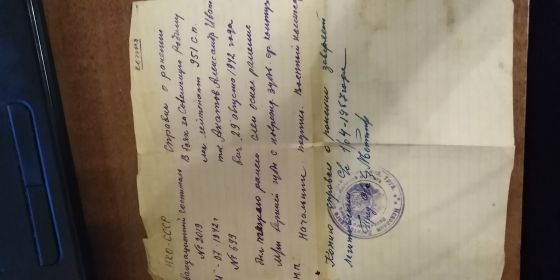

В 1936 году его призвали на службу в армию. В 1937 году направили на курсы начальников полковых библиотек. В 1938 году полк, в котором служил Александр Иванович, передислоцировали из Череповца в Кострому. Демобилизовавшись и поработав некоторое время на сплаве леса, Александр Акатов ушел добровольцем на войну с Финляндией. Так начался его боевой путь. Он попал в район города Суоярви и участвовал в боях за станцию Лаймола, где получил легкое ранение. Домой Александр Иванович вернулся 28 марта 1940 года.

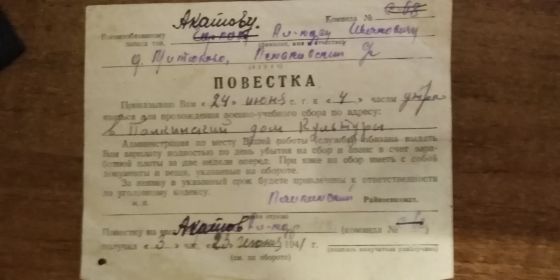

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Уже 24 июня Александр Иванович Акатов получает повестку из военкомата, но призыв в действующую армию откладывают до особого распоряжения. Спустя две недели, 7 июля, Александр Иванович уходит на фронт. Но сначала его вместе с другими призывниками направляют в Ярославль в учебное подразделение, где готовили командиров среднего звена. В октябре 1941 года он попадает в Горьковскую область, где формировалась стрелковая бригада. Ее направили защищать Москву со стороны Клина. По воспоминаниям Александра Ивановича, самолеты противника постоянно бомбили их позиции. Подразделение отступало.

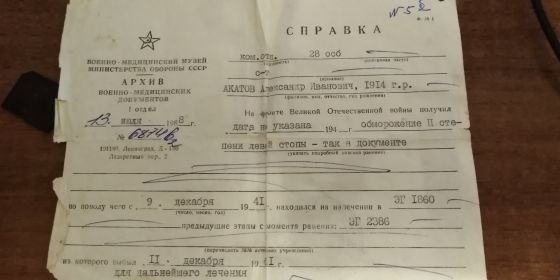

Утром 5 декабря его подразделение вышло на исходные рубежи. Сначала в атаку пошли танки, следом за ними поднялись солдаты. Противник открыл ураганный огонь, танки горели, в небе появились вражеские самолеты. Снег вокруг почернел, смрад от горящей техники не давал дышать, «земля и небо – все смешалось», писал А.Акатов в своем дневнике. Осколком разбило ложе винтовки. В горячке боя Александр Иванович не заметил, как ему оторвало часть ноздри. Он думал о том, чтобы от взрывов не сдетонировали лежавшие за пазухой гранаты. Солдатам пришлось лежать под огнем до самой темноты. Как выяснилось позже, он отморозил пальцы на ногах. С поля боя его вытащил сержант Белов. Далее госпиталь и долгое лечение.

16 мая 1942 года его вновь отправляют на фронт. На этот раз под Волхов в восьмую армию, где назначен командиром I стрелкового взвода, 6 роты, 2 батальона, 951 стрелкового полка, 265 стрелковой дивизии. Затем он получает звание лейтенанта.

В конце августа 1942 года во время наступательной операции на станции Синявино и Мга Александр Акатов, преодолев четыре линии укреплений противника, получает тяжелую контузию и множественные ранения головы. От взрыва снаряда его засыпало землей в немецком окопе. Впилось в тело несколько мелких осколков и выбило зубы, оглушило, ослепило. Неизвестный солдат его отрыл и доставил в сан.часть 71 полка, затем перевели в 324 мед.санбат, который минут через 5 выбытия Александра Ивановича – разбомбило. Позднее в кармане он нашел простреленную записную книжку. Оказывается, пуля попала в нее и в патронташ, два оказавшихся там патрона спасли его от гибели. И снова госпиталь.

1 декабря 1942 присвоено звание «Старший лейтенант» и назначен на должность командира срелковой роты, 2 декабря отправился вновь на фронт.

8 декабря временно назначен помощником начальника штаба 1 батальона 951 стрелкового полка. Вскоре стал командиром 9 стрелковой роты 3 батальона (Командир батальона – Костырев Александр Васильевич, из Галича).

(Из дневника А.А.) –« Из моей роты один сержант Грицак перебежал к немцам, и я вместо награды орденом, получил выговор от командира полка».

12 января 1943 года его подразделение начало прорыв блокады Ленинграда и удерживало его до подхода основных сил. (Орден Красной Звезды).

19 марта 1943 г. продолжая расширение прорыва блокады Ленинграда, освобождал деревню Лодва, где немцы открыли минометный огонь. В результате от восьмидесяти трех человек в строю остались двенадцать. Сам Александр Иванович снова получил ранение, на этот раз в лицо.Попал в полевой госпиталь д. «Пир-гора». 29 марта снова на передний край, под Лодву.

5 апреля штабом полка Александр Иванович был назначен командиром третьей стрелковой роты на передний край под самую Лодву (200 метров от немцев).

29 апреля на его командный пункт, расположенный на передовой, немцы совершили страшный артиллерийский налет из 305 мм орудий. По воспоминаниям Александра Ивановича, он со своими помощниками и «ячейкой управления» укрывался в землянке, земля тряслась, снаряды ложились не дальше 50 метров вокруг землянки, они считали последние секунды своей жизни…и как обреченные на смерть, запели песню «Синенький скромный платочек…», по которой их и нашли. Местность вокруг его землянки была словно перепахана.

4 мая переводят на передний край между 8 и 54 армиями, дают пополнение и стоят оборону: роют траншеи, рубят дзоты, разминируют проходы, на реке Назия строят плотину. В это время заболел клещевым энцефалитом, попал в полевой госпиталь, где лежал в палате «безнадежных»…Спасли! 11 июня перенесли в другую палату, где умирающих меньше… Доктор майор мед. Службы Н.А. Звягин спас его от смерти. (Позже узнал, что немцы скидывали зараженных энцефалитом клещей, над расположениями частей Красной Армии).

В феврале 1944 года, после долго лечения в госпиталях вернулся домой, в Митюково.

Среди его боевых наград: Орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», «Орден Отечественной войны» I степени.

В декабре 1944 года сыграли свадьбу с девушкой Ниной. Воспитали четверых сыновей. После войны Александр Иванович во время работы в Пеньковской сельской библиотеке начал заниматься краеведением.

Автор книги «Свадьбы и обряды прежней Куси».

По его проекту построен памятник погибшим в ВОВ в с. Пеньки.

Его именем названа Пеньковская сельская библиотека.

Боевой путь

Александр Иванович Акатов родился 31 июля 1914 года в деревне Митюково Сретенской волости Галичского уезда Костромской области. Позднее семья переехала в Кинешму. Закончив школу, в 1931 году Александр Иванович поступил в Костромской индустриальный техникум имени Красина.

В 1936 году его призвали на службу в армию. В 1937 году направили на курсы начальников полковых библиотек. В 1938 году полк, в котором служил Александр Иванович, передислоцировали из Череповца в Кострому. Демобилизовавшись и поработав некоторое время на сплаве леса, Александр Акатов ушел добровольцем на войну с Финляндией. Так начался его боевой путь. Он попал в район города Суоярви и участвовал в боях за станцию Лаймола, где получил легкое ранение. Домой Александр Иванович вернулся 28 марта 1940 года.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Уже 24 июня Александр Иванович Акатов получает повестку из военкомата, но призыв в действующую армию откладывают до особого распоряжения. Спустя две недели, 7 июля, Александр Иванович уходит на фронт. Но сначала его вместе с другими призывниками направляют в Ярославль в учебное подразделение, где готовили командиров среднего звена. В октябре 1941 года он попадает в Горьковскую область, где формировалась стрелковая бригада. Ее направили защищать Москву со стороны Клина. По воспоминаниям Александра Ивановича, самолеты противника постоянно бомбили их позиции. Подразделение отступало.

Утром 5 декабря его подразделение вышло на исходные рубежи. Сначала в атаку пошли танки, следом за ними поднялись солдаты. Противник открыл ураганный огонь, танки горели, в небе появились вражеские самолеты. Снег вокруг почернел, смрад от горящей техники не давал дышать, «земля и небо – все смешалось», писал А.Акатов в своем дневнике. Осколком разбило ложе винтовки. В горячке боя Александр Иванович не заметил, как ему оторвало часть ноздри. Он думал о том, чтобы от взрывов не сдетонировали лежавшие за пазухой гранаты. Солдатам пришлось лежать под огнем до самой темноты. Как выяснилось позже, он отморозил пальцы на ногах. С поля боя его вытащил сержант Белов. Далее госпиталь и долгое лечение.

16 мая 1942 года его вновь отправляют на фронт. На этот раз под Волхов в восьмую армию, где назначен командиром I стрелкового взвода, 6 роты, 2 батальона, 951 стрелкового полка, 265 стрелковой дивизии. Затем он получает звание лейтенанта.

В конце августа 1942 года во время наступательной операции на станции Синявино и Мга Александр Акатов, преодолев четыре линии укреплений противника, получает тяжелую контузию и множественные ранения головы. От взрыва снаряда его засыпало землей в немецком окопе. Впилось в тело несколько мелких осколков и выбило зубы, оглушило, ослепило. Неизвестный солдат его отрыл и доставил в сан.часть 71 полка, затем перевели в 324 мед.санбат, который минут через 5 выбытия Александра Ивановича – разбомбило. Позднее в кармане он нашел простреленную записную книжку. Оказывается, пуля попала в нее и в патронташ, два оказавшихся там патрона спасли его от гибели. И снова госпиталь.

1 декабря 1942 присвоено звание «Старший лейтенант» и назначен на должность командира срелковой роты, 2 декабря отправился вновь на фронт.

8 декабря временно назначен помощником начальника штаба 1 батальона 951 стрелкового полка. Вскоре стал командиром 9 стрелковой роты 3 батальона (Командир батальона – Костырев Александр Васильевич, из Галича).

(Из дневника А.А.) –« Из моей роты один сержант Грицак перебежал к немцам, и я вместо награды орденом, получил выговор от командира полка».

12 января 1943 года его подразделение начало прорыв блокады Ленинграда и удерживало его до подхода основных сил. (Орден Красной Звезды).

19 марта 1943 г. продолжая расширение прорыва блокады Ленинграда, освобождал деревню Лодва, где немцы открыли минометный огонь. В результате от восьмидесяти трех человек в строю остались двенадцать. Сам Александр Иванович снова получил ранение, на этот раз в лицо.Попал в полевой госпиталь д. «Пир-гора». 29 марта снова на передний край, под Лодву.

5 апреля штабом полка Александр Иванович был назначен командиром третьей стрелковой роты на передний край под самую Лодву (200 метров от немцев).

29 апреля на его командный пункт, расположенный на передовой, немцы совершили страшный артиллерийский налет из 305 мм орудий. По воспоминаниям Александра Ивановича, он со своими помощниками и «ячейкой управления» укрывался в землянке, земля тряслась, снаряды ложились не дальше 50 метров вокруг землянки, они считали последние секунды своей жизни…и как обреченные на смерть, запели песню «Синенький скромный платочек…», по которой их и нашли. Местность вокруг его землянки была словно перепахана.

4 мая переводят на передний край между 8 и 54 армиями, дают пополнение и стоят оборону: роют траншеи, рубят дзоты, разминируют проходы, на реке Назия строят плотину. В это время заболел клещевым энцефалитом, попал в полевой госпиталь, где лежал в палате «безнадежных»…Спасли! 11 июня перенесли в другую палату, где умирающих меньше… Доктор майор мед. Службы Н.А. Звягин спас его от смерти. (Позже узнал, что немцы скидывали зараженных энцефалитом клещей, над расположениями частей Красной Армии).

В феврале 1944 года, после долго лечения в госпиталях вернулся домой, в Митюково.

Среди его боевых наград: Орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», «Орден Отечественной войны» I степени.

Воспоминания

Воспоминания сына

По воспоминаниям сына Акатова К.А.

Отец считал, что его болезни в мирное время - это наказание, за то, что он убил человека. Фашист прыгнул на него в окоп, но он, как офицер, имея пистолет, успел выстрелить первым.

Я в детстве слышал, как отец во сне командуя ротой, кричал на весь дом :- "Вперед! В атаку!"За Родину! Ура!

Такое сильное чувство патриотизма отец воспитал во всех сыновьях!

Любил песню

Отец очень любил песню:

"Вспомним о тех, кто командовал ротами

Кто замерзал на снегу,

Кто в Ленинград пробирался болотами

В горло вгрызаясь врагу..."

После войны

Акатов А.И. работал на мельнице, в библиотеке, где начал свой путь краеведа

Вскоре после войны встретил Александр Иванович свою вторую половину. Создали семью.

Жена Нина Павловна – задорная, трудолюбивая работала в колхозе, имеет много наград за свой труд.

Александр Иванович тоже трудился на родной земле и старался принести как можно больше пользы обществу.

Работал в поле рядовым колхозником, потом в клубе, в библиотеке..

Именно этот период, начало 60-х годов – стал видимо определяющим в его исследовательском труде. В это время на страницах районной газеты начинают появляться его краеведческие статьи, положившие начало всей его творческой деятельности как краеведа.

Наряду со сбором материала о своем крае, ведет работу по сохранению памяти о земляках, погибших на Великой Отечественной войне, пишет о них очерки, появляющиеся на страницах газеты. В его тетрадях есть полные списки участников: погибших, оставшихся в живых по каждой деревне Пеньковской местности.

И он проявляет инициативу – построить своими руками обелиск в селе Пеньки, чтобы память о погибших сохранить, чтобы об этом помнили дети и молодежь. И строительство началось.

Сам Александр Иванович принял участие в возведении этого памятника в 1967 году.

Сейчас, в центре села Пеньки стоит этот обелиск в память о прошедшей войне, Великой Отечественной. Примечательно, что он стоит в непосредственной близости с другим памятником – с церковью Воскресения Христова, построенной в память о победе русской армии над Наполеоном в 1812 году.

Александр Иванович собрал историю строительства этой церкви, произошедшей 200 лет назад и сохранил для нас.

Жизнь шла в заботах о семье, один за другим появились четверо сыновей: Леонид, Виктор, Юрий, Константин.

И общественная жизнь не была в стороне, вокруг него всегда были люди, решались важные общие дела.

И не оставляла его краеведческая работа: встречался с людьми, записывал что узнавал, вел переписку с жителями деревень, жившими в других городах, с другими краеведами.

Одним из них был Д.Ф. Белоруков, автор книги «Деревни, села и города Костромского края», живший в Москве, а летом гостивший в соседнем Парфеньеве.

Самым главным трудом Александра Ивановича, его целью и надеждой было создание книги о свадебном обряде, над которой без устали работал много лет, по крохам собирал ценный материал.

Но при жизни Александру Ивановичу не удалось опубликовать свою книгу, хотя многие отзывались о ней высоко.

И только спустя 13 лет после смерти, осуществилась его мечта – книга «Свадьбы и обряды прежней Куси», благодаря родным краеведа увидела свет. И теперь уже можно сказать, как важно ее значение в сохранении истории и культуры нашей местности.

Александр Иванович Акатов – ветеран, краевед, писатель ушел из жизни в 1992 году, оставив всем нам огромное творческое наследие, ставшее достоянием потомков и четверых сыновей, продолживших на земле его путь.

Память о нем сохранится в его трудах, в сердцах земляков. Не побоимся высоких слов, чтобы назвать его Хранителем истории .