Николай

Яковлевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

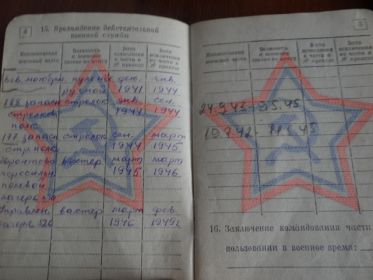

Мой дедушка, Барановский Николай Яковлевич (9 мая 1923 - 27 апреля 2015), не дожил до нынешнего Дня Победы и своего 92-летия 12 дней! дедушка Николай Яковлевич был призван в армию в декабре 1941 года, обучался в городе Канске Красноярского края, получил назначение в разведроту, на 3-й Украинский фронт. Только начал воевать – и сразу получил ранение в ногу. Но та рана, хоть и сбила с мерного, уверенного шага, остановить его не смогла. - Вышли мы к Волге, – рассказывает дедуля, – и пошли вперёд, в астраханские степи. Потом, когда Сталинград окружили, нас бросили под Ростов. Вот где-где, а под Ростовом были очень тяжёлые бои, нас тогда знатно потрепали. За годы войны дедушка пешком прошагал Румынию, прошёл по краешку Болгарии, через Югославию (там сражался под Белградом и заслужил награду), Венгрию…

Тяжелее всего было, когда наши войска форсировали Дунай. Немцы сопротивлялись изо всех сил, погибших было очень много. Сказывалась и холодная ноябрьская погода. Разведроте приходилось выполнять самые разные задачи, от наблюдения за противником до снабжения советских частей. Одно подразделение взяло под контроль дамбу на Дунае. Бойцы, окопавшиеся там, нуждались в продовольствии, а окрестности дамбы были затоплены, да и враг близко. Дедушка получил задание доставить продукты и выполнил его.

- Вышел на берег, огляделся… кругом вода. Ну, что делать? Разделся, груз свой закинул за спину и поплыл. Ноябрь, вода ледяная, обжигает тело. В любой момент могло свести тело судорогой. Но всё-таки доплыл. Вернулся обратно, оделся снова в сухое. Хорошо, что не поплыл в одежде, а то бы замёрз насмерть.

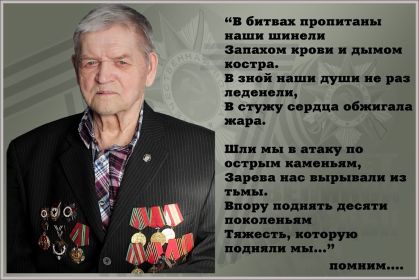

Не в первый раз спрашивают его «Как там было, на войне?», и всегда ответ один:

- На войне – плохо, везде и всегда, нельзя найти какое-то место и сказать: «вот там хорошо». Настоящая война совсем не похожа на ту, что показывают в фильмах. Как бы ни старались актёры и режиссёры, а передать ужас войны у них не получится. Помню, когда мы вышли к Дунаю, перед нами были огромные кукурузные поля. Кукуруза вся посечена, поле сплошь покрыто воронками. И как будто скошено: ни стебелька, ни листочка не виднеется над посечённым ковром. Словно они не смеют высунуться вверх, под огонь. Что живое могло уцелеть там? Негде было бы спрятаться и бежать некуда.

В Венгрии, 27 ноября 44-го года, его ранило второй раз – осколки покалечили правую руку и задели лицо. Четыре месяца боец пролежал в госпитале в городе Чегет. Но снова повезло. Хоть и говорят «на Бога надейся, а сам не плошай», но сам дедушка всегда благодарил мать за напутственное «Служи с Богом!», за то, что выживал там, где гибли и более опытные бойцы. Воевать после ранения он уже не мог. В марте 45-го попал на пересылочный пункт. Оттуда десятерых, включая и его , без особых объяснений забрали на новое место службы. На вопрос: «Далеко ли нас?» последовал философский ответ: « Идём, хуже не будет». Как выяснилось, недалеко - в конвойную часть, на охрану военнопленных. Пленные были самые разные – немцы, венгры, румыны, поляки… Из всех стран-союзниц гитлеровской Германии и захваченных ею. Они были подавлены, не видел Николай Яковлевич вспышек ярости или сопротивления советским военнослужащим. Эти люди прежде были уверены в своем превосходстве, но поражение от «красных варваров» совершенно сломило их. Сначала дедуля служил в Венгрии, затем в Румынии, в городе Ясы, где в пересылочном лагере содержалось около семи тысяч человек. В марте 1946-го его перевели в Кемерово.

Через некоторое время часть расформировали и он стал служить в Анжеро-Судженске. Здесь тоже были пленные, но другие – уже не европейцы, а японцы, более 2-х тысяч. Служба закончилась только в 1949 году. Вскоре после приезда из Кемерово он познакомился с Антониной, моей бабушкой . Она была телеграфисткой на железной дороге, военнообязанной, но на фронт не попала. Документы были отданы на оформление, но до отхода состава приготовить их не успели. А потом, видимо, вспомнили, что не только фронту нужны специалисты, и она осталась. Проработала 10 лет, потом устроилась в автокассу. Хотели пожениться, но Николаю не разрешали.

- Я же на службе был, – вспоминает дедушка, – и документов на руках не имел. Пришлось подавать запрос. Пока его рассматривали, пока пришли документы… зарегистрироваться

Дедушка после войны работал на шахте, потом, когда здоровье уже не позволяло, возил продукты в 18-ю школу-интернат для глухонемых г. Анжеро-Судженска. Изо всех сил старался, чтобы старые шрамы не были делу помехой. Построил для семьи дом, а потом перестраивал, расширял. Две спальни, баня, двор – всё своими руками. Теперь в доме живёт мой отец, его сын Владимир. У бабушке и дедушке родились две дочери и сын. Супруги отдавали все силы, чтобы поставить детей на ноги, не оставляли их своей заботой. Когда в семье случилась трагедия – в 27-летнем возрасте скончалась младшая дочь, - внучку Елену они не отдали никому, вырастили. Вырастили и меня, помогли в воспитание уже и моего сына Кирилла ! Правнуки (9 и 1 праправнучка!!!) приходя в гости, самое пристальное внимание уделяли наградам прадедушки. А это, помимо прочего, медаль «За освобождение Севастополя», «За освобождение Белграда», Орден Отечественной войны и ещё огромное количество других. У дедули есть и награды мирного времени, к примеру, Орден шахтёрской славы III степени ! Дедуля , как миллионы наших солдат, сражался потому, что враг пришёл на их – а значит и нашу – землю, начал убивать и грабить. Они сражались во имя жизни, своей и близких. И День Победы стал для всей страны днём жизни. Таким он и останется. Навсегда…

Любим…

Помним…

Скорбим…

Воспоминания

внучка Галина

День Победы – особый праздник для нашей страны и семьи. Даже сейчас, по прошествии 70 лет, мы выражаем благодарность людям, отстоявшим свободу Родины. А они сами, солдаты и труженики, прошедшие через годы бедствий и каждодневного риска, 9 мая далёкого 1945 года всё равно что родились заново. Вот и выходит, что мой дедушка Николай Яковлевич Барановский мог праздновать день рождения с двойным размахом. В тот майский день ему исполнилось двадцать два.