Дмитрий

Михайлович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

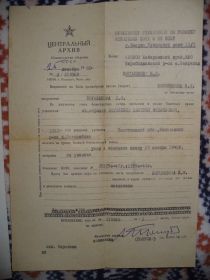

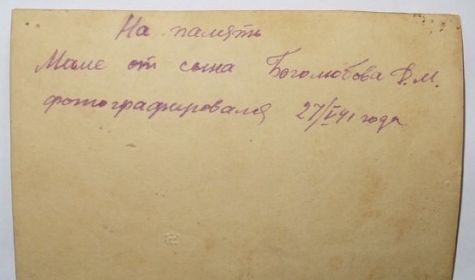

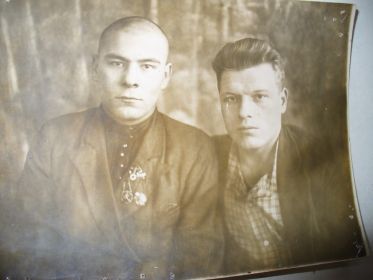

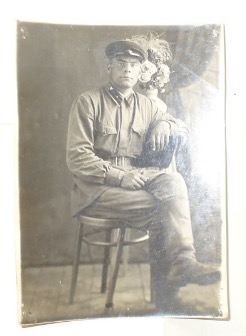

Боголюбов Дмитрий Михайлович, родился 20.01.1918 года в деревне Боголюбово, проживал в деревне В.Губаха Кизиловского районана Молотовской обл. на Урале. Служил в 295 артполку, участвовал в жесточайших боях в Крыму. В 1942 году пропал без вести, о чем родные получили извещение. В 1980 и 1981 годах, по запросу брата, Красный Крест и Центральный архив сообщили дополнительную информацию о судьбе Дмитрия Михайловича. В документах говорилось, что 11.05.1942 г., будучи в окружении у г. Керчь, он попал в немецкий плен. Умер в шталаге №326 18 ноября 1943 года. Лагерный номер 24610.

Воспоминания

Вспоминают бывшие военнопленные:

Весной 1941 года лесной участок, площадью 400 м на 1000 м, возле маленькой деревушки Эзельгайдэ( Eselheide) (в переводе пастбище ослов или ослиный луг), в 7 км от железнодорожной станции Хевелхоф (Hővelhof) общины Штукенброк(Stukenbrock) земли Северный Рейн-Вестфалия был старательно обнесен колючей проволокой. Вокруг стояли пулеметы, охраняли часовые, вооруженные автоматами.

Почтовый адрес лагеря - Шталаг № 326(VI-К) ,Форелькруг близ г.Падеборн.

Пополнение лагеря происходило за счет эшелонов , систематически прибывающих со сборных пунктов .

Лагерь имел значение распределительного лагеря, в который свозили военнопленных из восточных районов. Здесь происходила сортировка, проверка, разбивка их по командам и отправка из лагеря. Основное место назначения из этого лагеря были шахты и предприятия Рурского бассейна. Также команды из военнопленных обслуживали предприятия неподалеку от лагеря ( Падерборн, Билефельд, Ноефауз, Лемго, Гутерсло, Пивичайде, к др.).

Военнопленные в этом лагере задерживались обычно от 3-х до 6-ти недель, но так как транспорты приходили часто, то при наличии обычно в лагере 6-7 тысяч военнопленных, временами число их доходило до 15-20 тысяч.

Достаточно сказать, что со дня формирования Шталага № 326 в июне 1941 г. и до 2 апреля 1945 г.- до дня прихода американских войск и ликвидации лагеря, через него прошло около 500 тысяч военнопленных.

Весь лагерь, за исключением немецкого, был обнесён плотным двойным заграждением из колючей проволоки высотой в 3 метра. Кроме того, между рядами была набросана проволока в виде спирали. Дополнительно по всему периметру заграждения была натянута колючая проволока в одну нитку.

По внешнему заграждению проходил электрический ток.

На каждом углу и в центре лагеря были установлены сторожевые вышки. Охранный батальон, нёсший службу, был вооружён тяжёлыми пулемётами, направленными внутрь лагеря, на военнопленных. Охрана лагеря осуществлялась круглосуточно. Ночью территория лагеря и заграждение освещалось. С внешней стороны заграждения патрулировали вооружённые солдаты, один солдат на 100 метров.

Записки командира боевой установки "Катюша" С.П.Люшина - участника боев под Керчью в мае 1942 г.

В течение 11 мая 1942 года на Керченском полуострове

наши войска вели упорные бои с перешедшими в наступление

немецко-фашистскими войсками... 23 мая 1942 года по

приказу Советского Главного командования наши войска

оставили Керченский полуостров.

Из сообщений Совинформбюро

В истории Великой Отечественной войны есть не только славные, героические, но и трагические страницы, о которых в дни юбилейных победных торжеств мы тоже должны помнить. В мае 1942 года мне довелось быть свидетелем и участником боев под Керчью, где немцы разгромили 21-ю дивизию Крымского фронта (широко распропагандированная немцами операция, получившая высокомерно-уничижительное название "Охота на дроф", - название, скоро обернувшееся против них же, в свою очередь ставших "дрофами"). В результате серьезных просчетов нашего командования и, в частности, представителя Ставки Мехлиса наш фронт был прорван, а переправа на Таманский полуостров оказалась необеспеченной - успели эвакуировать только раненых и небольшую часть войск...

Трагедия Крымского фронта

Обладание Крымским полуостровом имело стратегическое значение. Гитлер называл его советским непотопляемым авианосцем, угрожающим румынской нефти.

18 октября 1941 11-я армия вермахта под командованием генерала от инфантерии Эриха фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. После десяти дней упорных боев немцы вышли на оперативный простор. К 16 ноября 1941 весь Крым, кроме Севастополя, был оккупирован.

Командование Закавказского фронта все-таки запланировало проведение операции по освобождению Крыма. План операции был доложен наркому обороны 1 января 1942. Ударом мотомехгруппы (2 танковые бригады и кавалерийская дивизия) и 51-й армии (4 стрелковые дивизии и 2 бригады) планировалось выйти к Перекопу, где заранее предполагалось выбросить воздушный десант. 44-й армии (3 стрелковые дивизии) – выйти к Симферополю. Две горнострелковые дивизии должны были ударить вдоль черноморского побережья. Приморская армия должна была сковывать противника у Севастополя и высадить десант в Евпатории с последующим направлением на Симферополь. Общая задача – уничтожение всех сил противника в Крыму. Начало операции - 8-12 января 1942.

Однако в намеченный срок операция не была начата, а 15 января 1942 немцы и румыны нанесли контрудар, отбив 18 января Феодосию. Советские войска были оттеснены на 10-20 км, на Карпачский перешеек.

Манштейн в своих мемуарах написал:

"Если бы противник использовал выгоду создавшегося положения и стал бы быстро преследовать 46-ю пд, а также решительно ударил по отходившим от Феодосии румынам, то создалась бы обстановка безнадежная не только для этого нового участка фронта 11-й армии. Решалась бы судьба всей 11-й армии. Более решительный противник мог бы стремительным прорывом на Джанкой парализовать все снабжение армии. Отозванные от Севастополя войска – 170-я и 132-я пд – могли прибыть в район западнее или северо-западнее Феодосии не раньше чем через 14 дней."

Замысел немецкой операции "Охота на дроф" базировался на нанесении главного удара не в районе Кой-Асана, а на южной оконечности линии фронта, где его меньше всего ожидали. Причем здесь должны были наступать три пехотные и танковая немецкие дивизии, а также бригада "Гроддек", то есть не менее половины всех немецко-румынских сил. На северном и центральном участках фронта немцы и румыны должны были провести демонстрацию наступления, по-настоящему перейдя в него лишь после прорыва южной группировки. Кроме того, в первые часы операции наносились массированные авиаудары по штабам частей 47-й и 51-й армий.

Уловка немцев сработала – советские резервы после начала наступления оставались на севере. 8 мая немцы прорвали советскую оборону на 5 км участке, на глубину 8 км. 9 мая пошел проливной дождь, помешавший немцам ввести в бой танковую дивизию, однако до ливня успела продвинуться моторизованная бригада "Гроддек", отрезавшая 44-ю армию от тыловых позиций. Кроме того, в тылу 44-й армии высадился немецкий шлюпочный десант. Этот был лишь один батальон, однако он оказал помощь немецкому наступлению.

11 мая 1942 немецкая 22-я танковая дивизия достигла северного побережья Керченского полуострова. За ней следовали немецкая 170-я пехотная дивизия и румынская 8-я кавалерийская бригада. В образовавшемся котле оказались 8 советских дивизий, в этот день погиб командующий 51-й армией генерал-лейтенант В.Н.Львов. В этот же день Сталин и Василевский отправили главнокомандующему войсками Северо-Кавказского направления гневную директиву, начинавшуюся словами

"Военный совет Крымфронта, в том числе Козлов, Мехлис, потеряли голову, до сего времени не могут связаться с армиями…"

и заканчивавшуюся приказом:

"не пропускать противника".

Однако немцы и румыны наступали стремительно. Вечером 14 мая немцы были уже на окраинах Керчи. 15 мая 1942 Ставка ВГК приказала:

"Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя".

Однако уже 16 мая 1942 немецкая 170-я пехотная дивизия взяла Керчь. 19 мая 1942 боевые действия на Керченском полуострове прекратились, за исключением сопротивления остатков советских войск в Аджимушкайских каменоломнях.

Из 250 тысяч бойцов и командиров Крымского фронта за 12 дней боев было потеряно безвозвратно 162.282 человека - 65%. Немецкие потери составили 7,5 тысяч. Как написано в "Истории Великой Отечественной войны":

4 июня 1942 Ставка ВГК объявила виновными в "неудачном исходе Керченской операции" командование Крымского фронта.

Армейский комиссар 1-го ранга Мехлис был снят с постов замнаркома обороны и начальника Главного политуправления Красной Армии и понижен в звании до корпусного комиссара.

Генерал-лейтенант Козлов снят с поста командующего фронтом и понижен в звании до генерал-майора.

Дивизионный комиссар Шаманин снят с поста члена Военного совета фронта и понижен в звании до бригадного комиссара.

Генерал-майор Вечный снят с должности начштаба фронта.

Генерал-лейтенант Черняк и генерал-майор Колганов сняты с постов командующих армиями и понижены в звании до полковников.

Генерал-майор Николаенко снят с поста командующего ВВС фронта и понижен в звании до полковника.

1 июля 1942 (еще до взятия Севастополя) Манштейн получает звание генерал-фельдмаршала.