Филипп

Гаврилович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

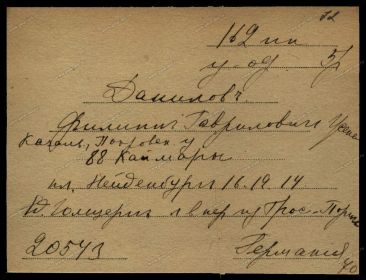

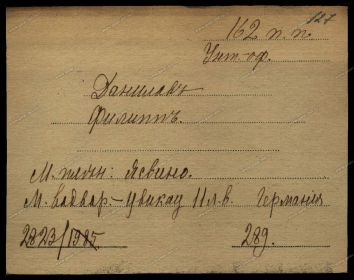

Данилов Филипп Гаврилович родился в 1888 году с селе Князь Камаево, Казанского уезда, Казанской губернии.

1908 Успешно окончил Офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме

1909 женился

1910 рождение дочери

1912 получил Нагрудный знак за отличную стрельбу из винтовок.

1912 город Жизра командир взвода ратников Государственного ополчения учебных сборов во время Балканской войны.

1913 награжден медалю «В память 300-летия царствования дома Романовых»

1914 рождение дочери Нины (моей бабушки)

Во время Первой мировой войны старший унтер-офицер 5-й роты, 162-го Ахалцыхского полка, 41-й пехотной дивизии, 16 армейского корпуса. К 5 августа 1914 года был в составе 4-й армии Юго-Западного фронта, 30 августа 1914 года перечислен в состав 9-й армии того же фронта.

Принимал участие в Люблин-Холмской операции в составе Галицийской операции, Варшавско-Ивангородской операции, Битве на четырех реках.

5.12.1914 пропал без вести в сражении при Мологощ (теперь Малогощ, польск. Malogoszcz), Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя.

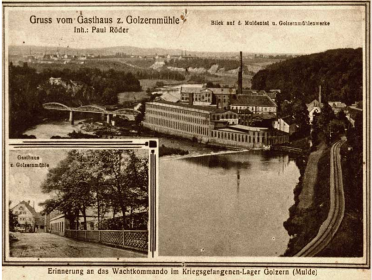

16.12.1914 попал в плен под Нейденбург (Neidenburg) теперь польск. Нидзица (Nidzica) и перемещен в лагерь Гольцерн-на-Мульде (Golzern-am-Mulde), потом в лагерь Цвикау-на-Мульде (Zwickau-am-Mulde), Саксония, Германия.

1918 освобожден из плена

1921-1933 служил чиновником на Главпочтампте города Казани

25.04.1934 умер, похоронен на Арском кладбише города Казани, Республика Татарстан

Боевой путь

Lager Zwickau-am-Mulde, Саксония, Германия (по 1918)

Битва на четырех реках – это первая крупномасштабная оборонительная операции русских войск на рубеже протяженностью около 250 км, проходившем по берегам четырех рек Бзуры, Равки, Пилицы и Ниды. В ходе этой операции, охватывающей период с конца ноября 1914 года по начало января 1915 года, русские армии смогли остановить натиск противника на заранее выбранном рубеже обороны, смогли сохранить за собой Варшаву, а также южную часть Польши. К концу Битвы на четырех реках западнее Вислы окончательно сформировался позиционный фронт.

Битва на четырех реках входит в число крупнейших операций Первой Мировой Войны, поскольку в ней приняли участие 5 русских армий (как из состава Северо-Западного Фронта, так и из со состава Юго-Западного Фронта), а с другой стороны – две германские армии и две австро-венгерские армии. Наибольшей была ожесточенность сражения на дальних подступах к Варшаве: на Нижней Бзуре и на Нижней Равке; сначала в районе Ловича в начале декабря 1914, потом в районе Болимома в конце декабря. Бои на Пилице и Ниде носили менее ожесточенный характер, но эти бои входили в единое сражение и они достойны упоминания.

Во время Первой мировой войны старший унтер-офицер 5-ой роты 162-го Ахалцыхского полка, 41-й пехотной дивизии, 16 армейского корпуса.Участвовал в ожесточенном сражении при Мологощ (теперь Малогощ, польск. Malogoszcz), в результате которой полк понес потери 3/4 личного состава

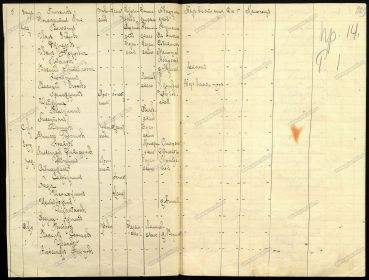

Журнал военных действий 162-го пехотного Ахалцыхского полка с 12:01 ночи 17.07.1914 по 31.12.1915

4.12.1914 Донесение №21, №22

Полку приказывают в 6 часов утра перейти в поселок Влощово (теперь Влощова, польск. Wloszczowa) и занять там позицию впереди поселка Влощово, укрепиться и держаться на позиции как можно дольше. В 1 час дня появились неприятельские разъезды, за ними пехотные цепи, начав наступление на наши позиции:

1) с поселка Куржилев (польск. Kurzelów); 2) из деревни Лахова (польск. Łachów); 3) из Мендзвига (польск. Międzylesie) и из Горнуха.

Наши батальоны открыли огорь, неприятель ноже открыл ружейный и артиллерийский огонь. Полк держался на позиции до темноты, но так как противник оказался численностью юольше, то полк в 7 часов вечера должен был отойти в поселок Мологощ где и занять позицию на высотах. На позиции 2, 3, 4 батальоны, 4 пулемета, резерв 1 батальон и штаб полка в поселке Влощово.

5.12.1914 Донесение №683, №686

Полк после ожесточенного боя у Влощово отошел в поселок Мологощ занять приготовленную позицию и удерживать позицию, без приказания не отходить. Противник, наступая густыми колоннами и энергично наступал, но полк его встречал энергично отбивая его атаки. К вечеру было получено приказание отходить полку в деревню Помихно в 7 часов вечера, полку пришлось отходить под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем. При отходе полк понес большие потери. Штабу полка пришлось под сильным артиллерийским огнем. На позициах были 3 и 4 батальоны 4 пулемета, в полковом резерве 1 и 2 батальоны. резерв 6 рот находился у костела поселка Мологощ, а 1 и 2 роты были при штабе полка 1 рота, а 2 рота была в прикрытии 3 батареи. Штаб полка был в деревне Бохинец. Полку пришлось отходить вброд так как на реке Лососина (польск. Łosośna - Wierna Rzeka приток Białej Nidy) все мосты были взорваны. Речёнка не большая, но очень глубокая.

6.12.1914 Донесение №693, №1500

Полк перешел из деревни Полихно в деревню Подполихно и был назначен в резерв правого участка дивизии. После боя у поселка Мологощ полк понес большие потери и поэтому был сформирован из целого полка один батальон.

Воспоминания

http://www.museum-grimma.de/index.php/id-1wk-fahne-golzern-106.html

В августе 1914 года владелец Papierfabrik Golzern Шредер предоставил помещение бывшего Гольцернского машиностроительного завода для создания лагеря для военнопленных. Майор фон Вольферсдорф был уполномочен гражданской и военной администрацией управлять лагерем.

В течение нескольких недель в лагере было размещено около 2000 военнопленных. 8 октября 1914 года французы прибыли в Гольцерн. 19 февраля 1915 года были добавлены еще 1200 русских заключенных. К началу 1917 года их число должно возрасти до 6000 человек.

Военнопленные использовались в качестве дешевой рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве. Они заменили мужчин, призванных на военную службу. Многие заключенные работали в близлежащих карьерах, на угольных шахтах в регионе Борна, на бумажной фабрике в Шредере, в качестве железнодорожников на железной дороге, на аэродроме Вурцен и на окружающих им усадьбах и различных землевладельцах. Заключенным приходилось выполнять тяжелую физическую работу с рабочим временем от 10 до 12 часов в день. Большинство угольных шахт также работали ночью. Поскольку многие рабочие места Гольцерна были далеко, большинство заключенных не возвращались в лагерь после работы, а спали на фабриках. Через некоторое время заключенных обменяли между собой. Это должно было повысить трудовую дисциплину и производительность. В месяцы сбора урожая акцент делался на использование в сельском хозяйстве. В небольших хозяйствах, где работали лишь несколько заключенных, не было военной охраны. Заключенные были подчинены работодателю и получали от него инструкции. Были многочисленные, часто безуспешные попытки побега, особенно в лигнитных (угольных) рудниках в Витцнице и вскрышных породах Деринга и Лермана. Здесь работа была особенно тяжелой. Побеги происходили в основном по ночам и небольшими группами. Там, где работали небольшие группы заключенные, не было военной охраны.

В лагере для военнопленных в Гольцерне осталось всего несколько заключенных. Только в случае болезни или смены работы заключенные возвращались в лагерь. В коридоре Бахренер, на другой стороне долины, были построены казармы. В 1914 году должны были лечиться брюшной тиф и кишечные заболевания, с 1915 года - также пневмония и туберкулез. Всего с 1914 по 1917 год 32 человека умерли от болезней, несчастных случаев или самоубийств. По сравнению с другими лагерями это число относительно невелико. Летом 1915 года военное министерство заявило о своей готовности построить собственное кладбище для лагеря. С этой целью землевладелец Эрнст Мебиус приобрел 400 квадратных метров земли за 200 марок в непосредственной близости от казарм больницы. Работы по захоронению на кладбище выполняли сами заключенные, они записывали имя, день рождения, место рождения и дата смерти умершего. Родственникам также прислали фотографию захоронения с сообщением о смерти.

В феврале 1917 года военные власти решили распустить лагерь для военнопленных в Гольцерне. Работодатели перепробовали многочисленные письма губернатору Бозе в Гримме, чтобы предотвратить роспуск. Некоторые также обращались непосредственно к военному министерству в Дрездене. Экономическое значение военнопленных было видно из всех писаний. Военное министерство заверило работодателей, что они могут оставить всех своих назначенных военнопленных. 101 заключенный, который вернулся в лагерь ночью, теперь должен был быть размещен соответствующими работодателями.

В конце марта 1917 года большинство заключенных лагеря были переведены в Эберсдорф под Хемницем.

После войны

1921-1933 служил чиновником на Главпочтампте города Казани

25.04.1934 умер, похоронен на Арском кладбише города Казани, Республика Татарстан