Григорий

Емельянович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

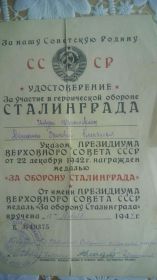

Денисенко Григорий Емельянович взят на фронт в сентябре 1941 года.

В Астраханской области на пересыльном пункте был направлен в 124 стрелковый полк-третий украинский фронт. В ноябре 1942 перебросили под Сталинград. Там шли ожесточенные бои с фашистами. В обороне Сталинграда был во взводе химиков. Часть стояла правее Сталинграда.

9 ноября началась мощная артиллерийская подготовка. Было очень жутко. Были сильные ожесточённые бои. Войска Донского фронта соединялись с войсками Юго-западного фронта в районе города Калач. Фронты соединялись и зажали немцев в кольцо. Донской фронт начал преследовать немцев, а Сталинградский фронт окружать и сжимать в кольцо. Немцы не устояли и потерпели крах.

Фиельд маршал Паульс не смог улететь и его взяли в плен. Было пленено 29649 вражеских солдат и офицеров, 1780 артиллерийских орудий, 556 танков, 336 самолетов, 2256 автомашин, 30 дивизий было окружено и уничтожено. Эти бои самые запоминающие, тяжёлые и страшные.

Дедушка был дважды ранен в обе ноги - 6 месяцев провел в госпитале.

С января 1944 года по март 1945 года участвовал в ВОВ.

С августа 1945 года по сентябрь 1945 года в войне с Японией.

Боевой путь

Сталинградская битва, одна из самых тяжелых и кровопролитных за всю историю Второй мировой войны. 17 июля 1942 года авангардные части 6-й немецкой армии вступили в бой с частями 62-й и 64-й армий. Историческая битва началась. Первоначальный замысел командования вермахта сводился к тому, чтобы охватывающими ударами окружить советские войска в большой излучине Дона, выйти в район Калача и затем прорваться к Сталинграду. Однако в результате стойкой обороны, контрударов наших 1-й и 4-й танковых армий план противника был сорван. Вермахту пришлось перейти к обороне, которая продолжалась до подхода новых сил - 17-го и 11-го армейских корпусов. Ударная группировка вермахта значительно усилилась посредством включения в ее состав 4-й танковой армии, первоначально нацеленной на Кавказ.

Хотя ударные войска генерала Паулюса вышли к Дону на северном и на южном флангах, но плацдарм в районе Калача, контролировавший узкую полосу земли между Доном и Волгой, не только находился в руках Красной Армии, более того, использовался ей в качестве трамплина для контрудара. Генерал-лейтенант Гордов, командующий советским Сталинградским фронтом, уже вывел четыре армии – 21, 62, 63 и 64-ю, – а также две находящиеся в процессе формирования танковые армии – 1-ю и 4-ю – на позиции перед немецкой 6-й армией. Советская 4-я танковая армия начала окружать 14-й танковый корпус Паулюса. В то время как 51-й армейский корпус генерала фон Зейдлиц-Курцбаха уже находился в серьезной опасности. Всю 6-ю армию начал постепенно охватывать паралич, вызываемый нехваткой топлива и боеприпасов.

К 31 июля Гитлер стал, наконец, осознавать, что его оптимизм ни на чем не основан. Он больше не мог закрывать глаза на тот факт, что сил 6-й армии, да еще испытывавшей острую нехватку снабжения, совершенно недостаточно для взятия Сталинграда в условиях сильного советского противодействия. Таким образом, в тот день он вновь изменил свой план. 4-я танковая армия – хотя и без 40-го танкового корпуса – снималась с Кавказского фронта, переходила в распоряжение группы армий "В" и выдвигалась в район Дона на северо-восток, чтобы нанести удар во фланг советским армиям у Калача, перед Сталинградом.

Идея была хороша, но время упущено. Переброска 4-й танковой армии ничего не меняла в том, что касается рассеивания сил. Части, которые Гитлер забирал у группы армий "А", просто ослабляли ударную мощь ее наступления на Кавказ, что же касается усиления группы армий "В", подкрепления были слишком малочисленными и прибыли чересчур поздно, чтобы обеспечить быстрый захват Сталинграда. Одинаковые по силе группы армий двигались в разных направлениях, под прямым углом друг к другу, к целям, расположенным очень и очень далеко одна от другой. Самая острая проблема – проблема снабжения – стала совершенно неразрешимой из-за того, что вся операция в целом не имела четко определенного направления главного удара. Германское Верховное командование загнало себя в безнадежную ситуацию и само сделало себя заложником воли противника. В районе Сталинграда Советы уже диктовали время и место сражения.

Любого, кто занимался изучением обстоятельств битвы за Сталинград, удивляет тот факт, что город этот не фигурировал в числе главных целей летнего наступления. В операции "Блау" Сталинграду отводилось лишь незначительное внимание. Его предстояло "взять под военный контроль" – иными словами, уничтожить как центр военной индустрии и порт на Волге. Задача эта отводилась авиации и дальнобойной артиллерии, но никак не целой армии. Поскольку Сталинград не имел стратегического значения, цель можно было достигнуть за счет бомб и снарядов. В соответствии с генеральным стратегическим планом задачей 6-й армии являлось прикрытие фланга Кавказского фронта и достижение на нем немецкими войсками военно-экономических целей. Для выполнения задачи захват Сталинграда представлялся целесообразным, но не обязательным. Это задание по прикрытию фланга, данное 6-й армии, в итоге привело к повороту в войне, решило судьбу целой кампании и стало одним из трагических аспектов немецкой сталинградской катастрофы. Это показывает, как сильно случайности и ошибки способны влиять на исход войны.

В сентябре 1942 г., когда операции на основных направлениях летнего наступления – на Кавказе и на Тереке – начали застопориваться, в ставку фюрера прибывали обнадеживающие новости со Сталинградского фронта. На участке, где захват излучин Дона и Волги в районе Сталинграда предусматривался лишь с целью обеспечения фланга основного наступления на нефтяные месторождения, после нескольких недель кризиса внезапно произошел значительный прогресс. 13 сентября из 6-й армии поступило донесение о том, что 71-я пехотная дивизия, входившая в состав 52-го корпуса генерала артиллерии фон Зейдлиц-Курцбаха, захватила глубоко эшелонированные рубежи обороны на подступах к Сталинграду и штурмом овладела господствующими высотами около центра города.

На следующий день, 14 сентября 1942 г., генерал-лейтенант фон Гартманн с частями своей нижнесаксонской 71-й пехотной дивизии после упорных и кровопролитных уличных боев прорвался к Волге, пройдя севернее двух железнодорожных станций. Хотя штурмовые команды Гартманна представляли собой очень тонкий клин, тем не менее, они прошли через город, а в центре его теперь развевался флаг со свастикой. Такой впечатляющий успех вернул надежды на то, что хотя бы Волго-Донскую операцию удастся победоносно завершить до наступления зимних холодов, а тогда, после обеспечения флангового прикрытия, можно будет продолжить наступление на Кавказе. За счет чего же немцы сумели добиться такого грандиозного успеха 14 сентября 1942 г.? Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо бросить взгляд назад, на события лета и боевые действия между Донцом и Доном, где во второй половине июля 6-я армия в одиночестве продвигалась по Дону к Сталинграду, тогда как главные силы группы армий "Юг" – 1-я и 4-я танковые армии – по приказу Гитлера повернули на юг, чтобы окружить противника под Ростовом.

В авангарде 6-й армии действовал 16-й танковый корпус генерала фон Витерсгейма, единственный танковый корпус армии, состоявший из 16-й танковой и 3-й и 60-й моторизованных пехотных дивизий. Под ударами этого бронированного кулака русские отходили через Дон на север и на восток в направлении Сталинграда. Отход, вне сомнения осуществлявшийся по приказу советского командования и задумывавшийся как стратегическое отступление, тем не менее, на участках многих советских дивизий превратился в беспорядочное бегство, главным образом потому, что приказы об отступлении пришли неожиданно и не были четко сформулированы. Организация отхода находилась на низком уровне. Офицеры и солдаты не имели знакомства с подобной тактикой. В результате командиры среднего и младшего звена теряли контроль над своими частями. Во многих местах вспыхивала паника. Важно принимать во внимание данные обстоятельства, чтобы понять, почему немцы расценили все происходящее у противника как полное крушение.

Сталинград, город в излучине Волги, носивший имя Сталина – в прошлом Царицын, – рассматривался советским Генштабом как последняя точка обороны. Сталин с неохотой позволил своим генералам отступление с Донца и Дона, но теперь провел решительную черту по Волге.

– Я приказываю сформировать Сталинградский фронт. Шестьдесят вторая армия должна будет защищать город до последнего человека, – сказал Сталин маршалу Тимошенко 12 июля 1942 г. В этом стратегически благоприятном районе Сталин намеревался повернуть течение войны. Сталину нужно было выиграть время, чтобы собрать и подтянуть резервы и возвести оборонительные рубежи на северных подступах к городу по полосе суши между Доном и Волгой, а также вдоль выгодной линии господствующих высот, протянувшейся к югу от Сталинграда до Калмыцкой степи. Командовал 62-й советской армией генерал-майор Колпакчи.

Но танки Паулюса не появлялись. Советская воздушная разведка доносила о том, что передовые немецкие части остановились севернее Миллерова. Советы не понимали, что происходит. Они даже и представить себе не могли, что главной причиной остановки является отсутствие топлива у 14-го танкового корпуса. После принятого 3 июля ставкой фюрера решения – решения развернуть операцию на Кавказе, не дожидаясь разгрома Сталинграда, – основные запасы горючего, изначально предназначавшиеся для 6-й армии, стали переадресовываться на Кавказский фронт, поскольку именно там Гитлер сосредоточил свои основные усилия. В результате значительная часть подвижных частей и колонн тылового обеспечения 6-й армии внезапно оказалась парализованной. По этой причине главные силы 6-й армии – в особенности 14-й танковый корпус – стояли на приколе в течение восемнадцати суток. Две с половиной недели – длительный период.

Генерал-майор Колпакчи собрал главные силы своей 62-й армии на большой излучине Дона и создал плацдарм в районе Калача. Таким образом жизненно важная переправа через Дон оказалась блокированной в 70 километрах к западу от Сталинграда. Укрепленная "Донская петля" выступала на запад как балкон, обрамляя реку с севера и юга. К 20 июля, когда 6-я немецкая армия вновь обрела способность наступать, генерал Паулюс оказался перед необходимостью сначала прорваться через советский оборонительный рубеж вокруг Калача. Так началась битва за Калач, интересная и весьма важная для дальнейших событий операция – фактически первый акт сталинградского сражения.

Генерал Паулюс построил свое наступление на Калачский плацдарм как классическое окружение. Он отдал приказ 14-му танковому корпусу – наступать широкой дугой на юге, а 24-му танковому корпусу, приданному ему из танковой армии Гота, осуществить аналогичный маневр на севере, чтобы оба корпуса соединились в Калаче. 8-й пехотный корпус прикрывал длинный фланг армии на севере, тогда как 51-й корпус Зейдлица вел фронтальный штурм Калача между двух танковых корпусов. Главный груз сражения на большой излучине Дона лег на две танковые дивизии – 16-ю танковую из 14-го танкового корпуса и 24-ю танковую дивизию 24-го танкового корпуса. Моторизованные дивизии прикрывали фланги. 24-я танковая дивизия из Восточной Пруссии под командованием генерал-майора фон Гауэншильда получила приказ перейти Чир и повернуть на север вдоль Дона к Калачу. Ей противодействовали крупные силы советской 64-й армии, которой в то время командовал генерал-лейтенант Чуйков.

Первая атака немцев двумя танковыми ротами и частями мотопехотных полков поначалу не увенчалась успехом – они не смогли пройти минных полей, за которыми окопались красноармейцы. Но 25 июля 24-я возобновила натиск и, на сей раз, сумела выбить противника с хорошо подготовленных позиций, захватив важные высоты западнее речки Солоная. Советские 229-й и 214-й стрелковые дивизии, которые буквально вгрызались в свои позиции, оказывали героическое сопротивление и лишили немцев возможности внезапного выхода к Дону. Однако, 26-й немецкий мотопехотный полк пробил брешь в обороне противника на речке Солоная. На броне легкой бронетехники гренадеры стремились на восток. Прорыв осуществился. Мотопехотный полк и один танковый батальон поспешили к переправе через Чир в районе Нижне-Чирской. Головные части атакующих вышли к реке и повернули на юг в направлении моста. В ходе ночных уличных боев немцы овладели крупным населенным пунктом, и перед полуночью в их руках находились брод и мост через Чир.

В то время пока немецкая мотопехота создавала плацдарм на восточном берегу, танки и бронетранспортеры продвинулись через удерживаемый противником лес к мосту через Дон. К утру, они вышли на берег этой огромной реки – судьбоносной для всей операции "Барбаросса". 24-й танковой дивизии удалось захватить важный мост целым. Однако бросок через реку на узкую полосу земли между Доном и Волгой в направлении Сталинграда осуществить пока не представлялось возможным. Предстояло сначала уничтожить крупные силы русских к западу от реки, и в особенности потому, что противник успел сосредоточить восточнее Дона две армии, против которых танковые части 6-й армии сами ничего поделать не могли. 6 августа начался последний этап сражения за Калач. Штурмовая танковая группа (24-й танковой дивизии) под началом полковника Рибеля, командира 24-го танкового полка, выдвинулась с Чирского плацдарма через части прикрытия 297-й пехотной дивизии на север, в направлении Калача. Цель находилась в 35 километрах.

Советские солдаты бились отчаянно. Они понимали, что поставлено на карту: если немцы прорвутся, все советские войска к западу от реки будут отрезаны, а дорога на Сталинград открыта. Однако "бронированный кулак" 24-й пробил путь через советские оборонительные рубежи и минные поля, отразил несколько контратак русской бронетехники и провел пехотные и другие части дивизии через вражеские линии, которые во многих местах были еще не смяты. Колонна за колонной части 24-й немецкой танковой дивизии, рыча моторами и скрежеща гусеницами, промчались по степи и с наступлением ночи вышли к господствующей высоте 184, прямо перед Калачом, в тылу у русских.

В левом клине охватных клешей, на участке 14-го немецкого танкового корпуса, операция тоже развивалась согласно графику. Вестфалъцы из 16-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Хубе начали атаку 23 июля силами четырех боевых групп. Добровольческая дивизия из состава советской 62-й армии оказала яростное противодействие. Ко второй половине дня в рубежах советской обороны образовалась широкая брешь. 24 июля немцы вышли в район р. Лиска северо-западнее Калача. От цели их отделяло всего 20 километров. Тем временем части 60-й и 3-й немецких моторизованных пехотных дивизий, наступавшие с северо-запада, двигались между 16-й танковой дивизией и Доном в южном направлении. Здесь им пришлось вести крайне трудные бои с танковыми бригадами и стрелковыми советскими дивизиями, подтянувшимися с противоположной стороны реки через мосты в Калаче и Рычове. В итоге части обеих немецких штурмовых групп сражались уже в тылу у оборонявших плацдарм советских войск. Дивизии генерала Колпакчи постепенно стали оказываться в котле. Советское командование осознавало опасность и бросило все имевшиеся в распоряжении силы против северного клина немецкого охвата. Разгорелась битва не на жизнь, а на смерть – русские сражались с яростным упорством, располагая при этом неожиданно мощными частями бронетехники.

Битва велась в 65 километрах от Волги. Друг перед другом оказались сильные танковые части. Каждая сторона пыталась обойти и отрезать другую. Линия фронта перестала существовать. Точно миноносцы и крейсеры, танки маневрировали в песчаном океане степи, стремясь выйти на более удобные огневые позиции, обойти врага, прячась в деревнях по нескольку часов и даже дней, нанося оттуда стремительные удары, поворачивая назад и преследуя противника. И в то время как танковые части, точно хищники, рвали друг друга зубами и когтями в степной траве, в безоблачном небе над Доном разыгрывалось ожесточенное воздушное сражение. Каждая сторона стремилась напасть на скопления техники неприятеля, уничтожить колонны грузовиков с боеприпасами и горючим.

Тем не менее, 8 августа острия наступлений 16-й и 24-й немецких танковых дивизий соединились в Калаче. Крышка котла плотно захлопнулась. Кольцо образовывали 14-й и 24-й немецкие танковые корпуса, а также 11-й и 51-й пехотные корпуса. В котле оказались девять советских стрелковых дивизий, две моторизованные и семь танковых бригад. Немцы захватили или уничтожили тысячу танков и другой бронетехники, кроме того, 750 артиллерийских орудий. Ввиду упорного сопротивления советских войск на операции по ликвидации противника в районе Калача, захват мостов и создание плацдармов на другом берегу Дона для наступления на Сталинград у немцев ушло еще полмесяца.

Далее события следовали одно за другим в быстрой последовательности. 21 августа пехотные части корпуса фон Зейдлица – 76-я и 295-я пехотные дивизии – переправились через Дон в двух точках, там, где ширина его составляла примерно 100 метров, и создали плацдармы на крутом берегу в районе Лучинской и Вертячего. План Паулюса был прост: он намеревался пройти коридором между Доном и Волгой, чтобы блокировать Сталинград с севера и взять город с юга. 16-й немецкой танковой дивизии предстояло безостановочно наступать на восток вплоть до берега Волги у северной окраины Сталинграда. Фланги этого смелого танкового броска должны были прикрывать справа 60-я моторизованная пехотная дивизия из Данцига и слева 3-я моторизованная пехотная дивизия из Бранденбурга.

Красная Армия пыталась сдержать немецкий танковый бросок на Татарской балке, но тщетно. Наступающие подавили сопротивление русских и преодолели высокие скаты древнего рва. Основную проблему представляли очаги советского противодействия, возглавляемые решительными офицерами и комиссарами, продолжавшими сражаться повсюду вдоль линии продвижения немцев. На исходе дня 23 августа первые немецкие танки вышли на высокий западный берег Волги. Почти 90-метровой высоты берег возвышался над рекой, ширина которой в данной точке доходила до двух километров.

У реки, поблизости от северной окраины города, дивизия заняла круговую оборону на ночь. Прямо в центре района обороны расположился дивизионный штаб. Не умолкали рации, сновали туда-сюда связные. Работа кипела всю ночь: солдаты обустраивали позиции, ставили мины, заправляли горючим и ремонтировали танки, пополняли запасы боеприпасов перед следующим днем боев – битвы за северные промышленные пригороды Сталинграда. Немцы ликовали. Военнослужащие 16-й танковой дивизии не сомневались в победе и гордились успехами, достигнутыми в течение дня. Никто из немцев и не подозревал тогда, что эти пригороды и их промышленные предприятия так никогда и не будут окончательно захвачены ими. Никто не знал, что здесь, где прогремели первые выстрелы Сталинградской битвы, спустя несколько месяцев, прозвучат также и последние.