Борис

Александрович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

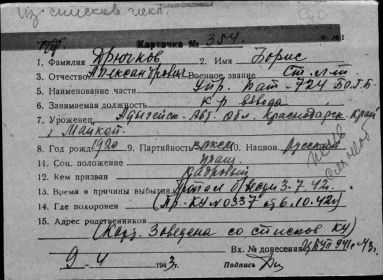

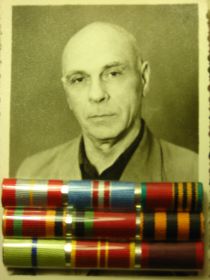

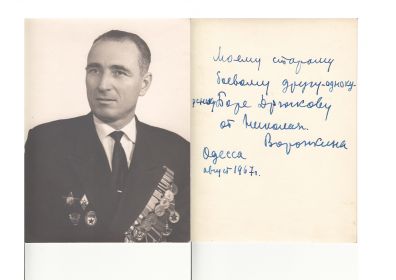

Дрючков Борис Александрович, старший лейтенант.

Родился 13 мая 1920 года в городе Майкопе Краснодарского края.

В Вооружённые силы призван 16 сентября 1937 года Новочеркасским городским военкоматом Ростовской области.

В 1937 году поступил и 30 июня 1941 году окончил курс Краснознамённого Военно-морского Артиллерийского Училища Береговой Обороны имени Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Украины Военно-Морских Сил (г.Севастополь) по специальности «Артиллерист» (квалификация офицер береговой артиллерии) с присвоением воинского звания «лейтенант».

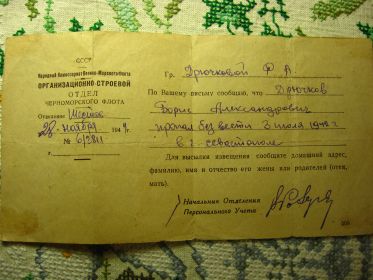

Участник героической обороны Севастополя в период с июня 1941 года артиллерист, командир взвода управления 724 дивизиона береговой охраны Черноморского флота (724 батарея билась до последнего дня обороны Севастополя). В бою получил тяжёлое ранение, попал в плен, из которого трижды бежал. С 3 июля 1942 года считался пропавшим без вести в городе Севастополе. После войны смог вернулся в Майкоп в 1948 году, где проработал до 1950 года на комбинате «Лесомебель». В 1950 году женился на землячке Жденевой Вере Васильевне. В браке родились сын Андрей (1951 год) и дочь Екатерина (1958 год). Как бывший военнопленный на протяжении многих лет был ограничен в передвижении по стране и проживании на некоторых её территориях. С 1950 по 1951 год работал в Архангельске на Такелажной сплав конторе треста «Двиносплав». В 1951 году в связи с семейными обстоятельствами смог вернуться с семьей в Майкоп, где продолжил трудовую деятельность на Мебельном производственном объединении «Дружба» до 1980 года. За многолетний труд награждён медалью «За добросовестный труд» (1970г.) и медалью «Ветеран труда» (1980г.). После ухода на пенсию до 1988 года работал на станции переливания крови.

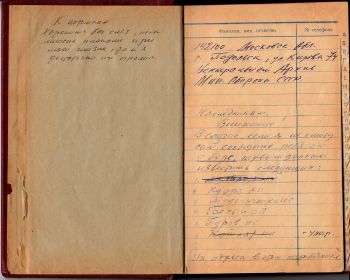

Мирную часть жизни посвятил успешному поиску однокурсников и сослуживцев (разыскал свыше 100 человек). Всё свободное время тратил на отправку запросов в различные архивы, получал сведения, связывался с искомыми, находил друзей и вёл с ними дальнейшую переписку до последних дней жизни, являясь связующим звеном между всеми найденными и оставшимися в живых. Во времена бодрости духа коллектив "единомышленников" (к сожалению, с каждым годом редеющий) регулярно собирался в городе-герое Севастополе, отмечая круглые и памятные даты. Последняя встреча состоялась в 1991 году.

Последние годы тяжело болел и ушёл из жизни 17 мая 1994 года, оставив после себя светлую, добрую и искреннюю память и уникальное, тонкое, изящное, искромётное и неистребимое чувство юмора.

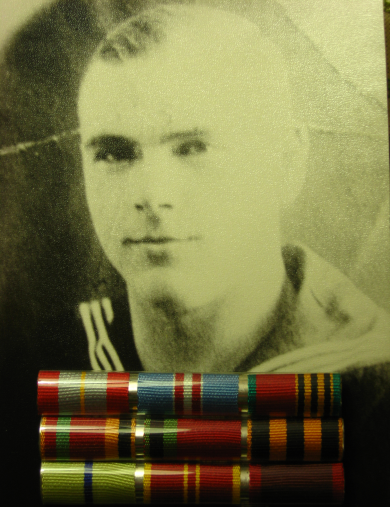

Боевые награды:

Медаль «За оборону Севастополя» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года) вручена 17 июля 1985 года – бесценная награда, пришедшая, к сожалению, поздно, но, к счастью, вручённая при жизни.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09 мая 1945 года) вручена 26 марта 1986 года.

Орден Отечественной войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года).

Боевой путь

В Вооружённые силы призван 16 сентября 1937 года Новочеркасским городским военкоматом Ростовской области.

В 1937 году поступил и 30 июня 1941 году окончил курс Краснознамённого Военно-морского Артиллерийского Училища Береговой Обороны имени Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Украины Военно-Морских Сил (г.Севастополь) по специальности «Артиллерист» (квалификация офицер береговой артиллерии) с присвоением воинского звания «лейтенант».

Участник героической обороны Севастополя в период с июня 1941 года артиллерист, командир взвода управления 724 дивизиона береговой охраны Черноморского флота (724 батарея билась до последнего дня обороны Севастополя). В бою получил тяжёлое ранение, попал в плен, из которого трижды бежал. С 3 июля 1942 года считался пропавшим без вести в городе Севастополе. После войны смог вернулся в Майкоп в 1948 году.

Воспоминания

Из архивов Дрючкова Б.А., участника героической Обороны Севастополя 1941-1942гг. («записки», записи и черновики переписки с однокурсниками, сослуживцами – очев...

Белому Олегу Павловичу:

«Наша биография была залита

проливными чернилами

Севастопольской трагедии…»

«…На вратах Ада Дантова было начертано: «Оставь надежду всяк, сюда входящий».

Так было и у нас в Севастополе, особенно при последнем штурме в июле 1942г.

И хотя подобной «вывески» не было начертано, но я, когда прибывало пополнение с «Большой земли», невольно вспоминал эту роковую подпись над вратами Ада Дантова.

Да ведь не нужно было быть большим стратегом, чтобы угадать в событиях мая-июня 1942г. под Керчью и Севастополем начало конца последнего…».

«…Военсовет УФ обращается в ставку с просьбой вывезти из Севастополя на Кавказ руководящий совет городских властей и военных руководителей. Ставка тут же даёт согласие бросить 80 тысяч защитников Севастополя на произвол судьбы. Правда, в это время уже никто не мог помочь безоружным воинам. Ведь задача Приморской Армии была дольше оттянуть войска Манштейна от вторжения на Тамань, Кавказ. Выходит, мы свою задачу выполнили и за это получили «награду»: кто презрение, кто Колыму. Спасибо!…»

«…До сего времени финал (я называю своим именем: трагедия). А их три: Таллин, Керчь с Эльтингеном , Севастополь.

Севастопольскую эпопею 1941-1942гг. народу преподносили лишь в героических тонах, забывая при этом трагическую сторону.

Я сам настоящий «участник Обороны Севастополя» и знаю о событиях довольно (от и до! До последнего!...). Но «историки» после войны как-то наскоро пересказывали некоторые факты эпопеи. Так наскоро перебегают дорогу очень спешащие люди. Я имею ввиду замалчивание гибели участников, оставленных на произвол судьбы и количество этого «ненужного материала» (до 80 тысяч!).

Конечно, при большом превосходстве немцев мы не могли выиграть битву за Кавказ, но повлиять на события могли: такая сила! Ведь Приморская Армия закалена на Дунае, Одессе, Перекопе, Севастополе. Но, увы! Погибла!... Спасибо Вам за правду и горячие слёзы за погибель каждого участника Обороны и память о них.

Не часто встретишь теперь человека, подобного Вам! А ведь был в своё время лозунг: ничто не забыто, никто не забыт!...»

«…Итак, я веду последний репортаж с Крымского фронта. Май, 1942 год, Мехлис «играет» на своём поле в абсолютном большинстве. Казалось бы, Козлов выигрывает, но «тренер» Мехлис втягивается в игру и 15-17 мая – полный разгром. Манштейн снимает вратаря и с Шестым полевым игроком устремляется на Юг – Севастополь, больше не заботясь о своих Керченских воротах. А ведь у Козлова было превосходство в силах, кроме авиации, в 3 раза. За 1,5 месяца разгромить северную и южную группировку в 600 тысяч человек… Хороший подарок Гитлеру от т.Мехлиса, Сталина!...»

«… После месяца болезни уже и не думал дожить до своего 73 мая. Ан нет: выкарабкался. Теперь придётся вкеить вкладыш в незаконченный том своей биографии. Нет! Не оставил я сиротой своего друга и соратника – единственного свидетеля Севастопольской страды в двух сериях: 1937-1941 и 1941-1942 годов. Лишь обидно то, что ничего вписать во вкладыш нашей биографии…»

«… Сразу после первых послевоенных встреч в Севастополе я стал искать даты для следующих встреч: 1981, 1987, 1991… Лично я все их отметил в кругу друзей. Теперь очень сложно отмечать подобные даты. В 1997 – ближайший праздник: 1937 – 1997. Хорошо, что мы не ленились встречаться друг с другом. Теперь будет что вспомнить!...»

«… Визуальные встречи теперь позади. Мы позволим себе лишь заочные…»

«… Еду в «чужом вагоне», а признаваться не хочу, буду ехать до конечной остановки!...» (Кстати, дедушка называл Севастополь «моя незарытая могила…»)

«… Скоро все памятные даты останутся за чертой пятидесятилетия, как в своё время и наш полувековой юбилей. И только горько вздыхая, остаётся шёпотом признаться: это было, было…»

«… У каждого из нашего поколения посильные заслуги за честь сражаться за Родину. Каждый это делал, как мог. Я до сих пор снимаю шапку, кланяясь им. Нашим же потомкам теперь следует и вовсе шапки не надевать…

…Сергеев-Ценский «Севастопольская страда» (Белому О.П.) стр. 477-478, 480…

В каждой лопатке боль и гордость воспоминаний о родном Севастополе. Как много общего в этих двух войнах в Севастополе. Хотя разницы около 90 лет. А где же эти молодые и зоркие годы?!...»

Белому О.П.: «… В нашей местной газете было объявление: всем вывшим в плену, угнанным гражданам в Германию, обратиться в военкомат. Пошёл и я. Обратился в 3-ю часть, а мне вопрос: «А где видно, что Вы были в плену? В военном билете обозначено, что участвовал в войне с 1941 по 1942 год, а общая служба с 1937 по 1946 год. Вот и загадка… Ладно, – говорит работник военкомата – мы посмотрим Ваше дело». И на этом разговор закончился. Даже не объяснил: для чего эти сведения. Раньше душу вынимали: «Где сдался в плен?» А теперь не признают нашего греха. Анекдот! Я уже и не рад, что пошёл туда, только расстроился. Опять затопят в «Добро пожаловать»?...»

1991г., конец мая – начало июня, из ответа Белому О.П.: «… Да, Олег, в этом году 50-летие начала Обороны Севастополя, а в 1992 году будем «отмечать» конец.

Год 1991 является годом «Ста» юбилеев. Я уже писал об этом, а всё равно мысли роятся, как пчёлы в саду в доброе старое время… (Теперь и пчёлку-то редко увидишь). Ну пчёлок-то мы потравили «передовыми технологиями», а вот куда подевались наши остатки? Прямо исчезли, как товары на полках магазинов. Кому ни пишу, молчат, как заговорённые или, как ты говоришь, «попрятались в окопы».

Ты спросишь: а чего я им пишу? Просто привык делиться обстановкой и состоянии личного состава наших остатков. Да и мне легче на душе, когда я выговорюсь. Раньше хоть катался чаще, а теперь сижу, как отставной боцман, на берегу…»

1989-1990гг., из ответа Белому О.П.: «… Недавно вычитал в «Красной Звезде» статью, где сказано о беспрепятственном въезде в Севастополь участникам Обороны Севастополя и освободителей. Для этого достаточно предъявить удостоверение «За Оборону Севастополя 1941-1942гг.». Меня не интересует эта «льгота», ибо я никогда там не буду. Оттуда письма даже не пишут (видно вышел «запрет»)…»

«…Десятка полтора лет тому назад я общался с доброй полсотней однокашников.

Теперь не многих уже нет совсем, других – трудно узнать: дышат ли? А я всё продолжаю «поворачивать» их бочком к солнышку. И с каждым днём мои усилия нагреть их становятся всё труднее…

Костёр, который когда-то подавал признаки жизни, стал затухать…»

«…Нужно достойно долистать последнюю страницу нашей биографии…»

Из архивов Дрючкова Бориса Александровича, участника героической Обороны Севастополя 1941-1942гг. («записки», записи и черновики...)

Из тетради «Короткий «путь». Дунай, Одесса, Перекоп, Севастополь. Начало конца и …конец!...

Начало войны. Одесса, Перекоп, Севастополь. Начало конца…

«Неизвестные страницы моей биографии» (зачёркнуто)

«Этой страницы читатель не найдёт ни в каком справочнике или энциклопедии» (также зачёркнуто)

«Самые светлые страницы моей биографии: учёба во ВМАУ и «год в огне»

«Дунай, Одесса, Севастополь. Здравствуй, Севастополь 1941-1942 годов.

Начал я свой боевой путь во второй день начала войны на Дунае. На необычном для береговика объекте: батарее 4-хорудийного состава калибра 152мм (пушки-гауб 1937г.) на временном основании.

Далее, по мере «сокращения фронта» эта батарея действовала как обычная артиллерийская батарея на мехтяге. Эта боевая единица была так обильно насыщена вспомогательными средствами обороны, что при благоприятных условиях могла сдерживать натиск целого полка или дивизии.

Затем уже в Одессе у нас постепенно стали «занимать» армейцы «лишнее». Правда, людей удалось отстоять.

Кроме тракторов, прицепов для б/тр. батареи было придано: 2 пушки ПТО 45мм калибра, прожекторная установка «3-15-4»

отд. Ружейн. Гранатомётов («детская игра»)

две установки «М-4» ПВО

саперно-маск. Отд. – 13 чел.

Химвзвод 13 чел.

Отд. Дальномерщиков с 6-метр. дальном. «Цейса».

Не хватало батальона танков и эскадры самолётов. Прожектор, химию, дальномер, М-4 отобрали уже в Севастополе для нужд противодесантной обороны главной базы. Как оказалось впоследствии, такая мера была неоправданна, так как плавсредства у противника на Чёрном море были незначительны.

Немцы были сильны на суше (танки, мехчасти, авиация). Нам хватало работы и против этого отребья.

После Дуная батарея оперативно подчинилась армейским частям и соединениям (полк, дивизия), оставаясь тактической единицей береговой обороны. Таких было на участке Севастопольского оборонительного района две (№724 и №725). Ввиду её подвижности плавучесть составляла многие сотни процентов по сравнению со стационарными единицами. Примеры:

1) при отходе с Дуная береговики похоронили все средства стационарного базирования. В большинстве своём это были новые батареи воор. «Б-13» и «»Б-24, реж 76мм

2) беспримерная эвакуация войск и техники морем (Одесса) (практически без потерь) при полном окружении противника. Даже в этом случае все средства стационарного базирования пришлось уничтожить. В том числе береговые батареи 411 и 412 (новейшие 180мм установки), береговые батареи №9, 16, 21 (6-8 дюймов)

3) первой жертвой береговой обороны уже почти на подступах к Севастополю была береговая батарея №54 Заики И.И. Далее такая же участь постигла все береговые батареи главной базы: №10, 30, 2, 12, 14, 18, 19 и… наконец – 35… И почти все на моих глазах (кроме №54, 18, 19). А сколько было новых установок в период обороны на передовых участках фронта? У всех конец – один… И лишь две единицы, преодолев путь от Дуная до м. Херсонес, пронесли своё знамя без потерь – 724 и 725. Оставшись без единого снаряда, мы вынуждены были их уничтожить… И каждый раз моряки ещё долго моргали глазами, не стесняясь и не вытирая слёз. Мы же, всякий раз при отходе, практически не оставляли гвоздя в стене.

И повторю, только в конце Севастопольской эпопеи 1941-1942 годов пришлось похоронить неугомонных тружениц.

В Одессе, меняли в Севастополе, лейнеры меняли. Даже «полумёртвые» в конце обороны они стреляли насильно: из-за износа лейнеров приходилось на глаз применять «К» дальности, чтобы не попасть в своих. Всё было!... В конце трагического конца осталось нас всего трое: №35, 724 и 725.

Впоследствии, в тяжкие минуты жизни мне не раз приходилось завидовать вечному покою моих спутников-тружениц недолгого, но честного служения. И выходит: мы до конца исполнили свой долг каждый на своём посту. Мы – это пушки и люди, которые были отлиты из одного металла. Они и сейчас, спустя много лет, остаются для меня символом неодолимой дружбы человека и металла!... Это правда!

И я часто с благодарностью вспоминаю то воплощение металла в живую легенду…

…Прошло 4 месяца войны. Позади Дунай, Одесса, Перекоп. Теперь – Севастополь. Пережили отход от Ишуня, Перекопа. Отбили 2 штурма города. Уже трудно было себе представить, что ты дождёшься третьего – последнего штурма, который завершил историческую страницу Обороны города-героя. Хватит ли душевных сил у тех, кто грудью стоял на защите рубежей израненного города. Ведь было так обыденно и нечеловечески трудно, что даже крепкий духом человек после «последнего» какого-либо смерча огня и смерти почти сознательно ощупывал себя: неужели это ещё я? Вчера, позавчера был я. А сегодня? А буду ли ещё завтра?

Это не шутка, это быль. Я до сих пор не верю, что остался свидетелем всего того. Я не напрашиваюсь в герои – нас было миллионы, и 25-30 из них – вот кто герои. Я верю, что многие из нас пережили подобное.

Теперь я сознательно забегу вперёд, к моменту освобождению Севастополя. К сожалению, мне не суждено быть свидетелем этих событий 1944 года. Всего не захватишь. Лишь вникая в созданное после войны созвездие памятников, поимённых гранитных постаментов и знамён в честь частей и соединений, участвовавших в Освобождении Севастополя, диву даёшься грандиозному скоплению мощи Вооружённых Сил. Откуда всё это? И на память приходят события обороны 1941-1942гг.

Какая сложная и могучая военная машина захватчиков обрушилась на нас. Превосходство в 2 раза. Артиллерии и того более. В танках и авиации – 10-12 раз. И всё это нужно было выдержать, сломить, а затем перемолоть ценой жестоких жертв и потерь. Везде было трудно. Ведь Севастополь сражался одновременно с Ленинградом, Москвой, Тулой. Значит Москва, Ленинград, Одесса, Севастополь, Тула лишь этап ступенек к большому трамплину Победы Советского народа. Конечно, самый низкий поклон мы должны отвесить героическому народу Ленинграда и его защитникам. Уже много написано, запечатлено о подвигах ленинградцев. Но это лишь капля в море. История ещё в большом долгу у них.

Но и Севастополь, скромно говоря, достоин подражания. И если Оборона Севастополя строилась на опыте Одессы, то в дальнейшем пришлось перенять опыт Обороны Севастополя таким базам, как Новороссийск, Туапсе, Керчь и др.

После Керченско-Феодосийской операции положение защитников Севастополя несколько улучшилось. Часть сил Манштейн перебросил из Севастополя в Керчь. Наступил период оборонительного спокойствия. Приморская Армия после декабря 1941 года пополнила свои дивизии людьми и вооружением. Впереди просвечивалась надежда, а кто глубже смотрел и… неминуемое начало конца.

Несмотря на большие неудачи наших войск на многих участках фронтов Великой Отечественной войны, положение в Крыму не было безнадежным. Наоборот, наладилась перед новым освобождением Крыма от захватчиков. Была предпринята попытка воспрепятствовать прыжку 17 немецкой армии с Керчи на Тамань Кавказ. Но как залп «Авроры» потряс мир, так и разгром Крымского Фронта (Козлов, Мехлис) потряс нас – Севастополь. Нетрудно было понять, что это было началом конца… Перебросив войска с Севера на Юг Крыма, Манштейн обрушился на Севастополь.

Дорого обошлась «координация» Мехлиса, «стратегия» Будённого не только Петрову И.Е., но всему Южному Фронту. Одноэшелонное «безоконное» построение фронта не могло сдержать натиска.

А ведь численное превосходство было на стороне Мехлиса. Позор невосполнимый. Две недели понадобилось Манштейну, чтобы перебросить все средства для третьего и последнего штурма Севастополя, и 6 июня 1942 года начался «последний день Помпеи». Лишь героическая стойкость Приморской Армии и частей Севастопольского оборонительного района не дали сходу овладеть городом. Понадобилось около месяца, чтобы подойти к стенам города.

Развязка наступила, когда войска Севастопольского оборонительного района оставили непосредственно город. Выйдя на эвакуационные позиции, остатки Армии, оставшись без подкрепления, боезапасов, продовольственной поддержки из вне, практически прекратила существование. Сдерживали противника на Херсонесе у береговой батареи №35 и на мысе Фиолент, а кругом огонь да вода, да смерть неуёмная!

На подробное освещение трагических событий конца июня – начала июля 1942 года у меня нет полномочий. Для рядового участника это и затруднительно.

Своя точка зрения не может служить объективным объяснением всех подробностей трагедии, кроме того я принял на себя лишь удар в III секторе обороны.

В этих строках я лишь коснулся начала конца обороны Севастополя.

Очевидцы и историки немало поработали над этой темой, и им предстоит раскрыть ещё многое. Как видно. Я остановился на самом трагическом из «Севастопольской страды» 1941-1942гг.

Эти события более подробно описаны у писателя-мемуариста Ванеева Геннадия Ивановича, который, кстати, проживает в Севастополе. Его труд «Героическая Оборона Севастополя 1941-1942гг.» с моей точки зрения свидетеля событий – пример добросовестного исследования того времени. Советую ознакомиться с книгой.

И я там был, «мёд и пиво пил»…

И пока память не померкла, часто вспоминаю минувшие дни…

И очень сожалею, что недавно схоронил последнего свидетеля и однополчанина. Из береговой обороны среднего звена: комбатов, командиров не осталось никого, кроме Заики, Белого и меня.

Последним из высшего звена умер Моргунов.

Вот так осиротела Севастопольская береговая оборона.

И верни мне, неумолимый «жизнемер», мои 22 года, я, не задумываясь, повторил бы всё вновь.

От судьбы никуда не денешься!

И в грохоте кошмаров есть что-то удивительно прекрасное, даже хорошая смерть.

Вот какой я «пацифист».

Как от искры возгорится пламя, так и у меня при одном воспоминании о Севастополе возникает целый фейерверк неугасимого пламени. Теперь это уже навсегда…

Уверен, что моя судьба крепко сплелась с судьбой Севастополя.

Город вновь возрождён, как символ непобедимости, гордости и красоты!

Как птица Феникс из пепла.

Герои не умирают, а Севастополь – герой!

И я достойно горжусь, что в тяжёлые дни не прятал свою, далеко не могучую грудь, от вражеских пуль, снарядов и бомб (попросту и негде было прятать) и всегда смотрю в глаза родному Севастополю с чистой совестью исполненного до конца долга. Это лишь моё личное суждение. Недавно, уже в период гласности, мне вручили самую бесценную награду: медаль «За Оборону Севастополя 1941-1942гг».

И ещё одну награду я несу в себе: честь быть защитником родного города в тяжёлую его годину борьбы с врагом.

Вспоминаю свой первый приезд в Севастополь после войны. Когда я сходил на перрон вокзала, первым делом я был встречен доброй улыбкой старика-дворника, который наводил лоск на площади. Это была первая улыбка на земле Севастопольской.

Так уж случилось, что и в день отъезда, когда я сверял свои часы у молодой женщины с мальчиком в матросской форменке, они приветливо мне улыбнулись. Эту, теперь уже не последнюю улыбку, я увёз с собой с земли Севастопольской. Это было в 1955 году. После того я долгое время не терял связи с городом-героем. Лишь болезнь на время отсрочила свидания с милым городом.

Майкоп, 1989 год

Из архивов Дрючкова Б.А., участника героической Обороны Севастополя 1941-1942гг. (черновик письма автору книги «Героическая Оборона Севастополя 1941-1942гг»)

Из письма Ванееву Г.И.

Здравствуйте, Геннадий Иванович!

Прошу прощения за беспокойство. Сначала представлюсь: я «настоящий» участник Обороны Севастополя 1941-1942 годов: «просмотрел» все три «серии» Обороны, включая её трагическую (третий штурм). Свои воспоминания о том периоде подкрепляю настольной книгой Вашего дорогого мне труда «Героическая Оборона Севастополя 1941-1942гг». Спасибо на долгие годы! Все четыре времени года отражены в Вашей книге и гораздо объективнее, чем у многих авторов, которые брали на себя подобную задачу.

Правда, я «наблюдал» «Дантов Ад» в качестве артиллериста береговой батареи №724 (командир взвода управления (зачёркнуто Дрючковым Б.А.)). Войну начал с Дуная, затем под Одессой и весь Севастополь. Выпускник ВМУ им.ЛКСМУ, однокашник Саковского И.Я.

Ещё до войны был знаком (коротко) почти со всеми командирами береговой батарейной базы (54, 10, 30, 2, 12, 14, 35, 18, 19, 724, 725). Со многими встречался и в войну. К сожалению, многих из них в живых уж нет…

Последним ушёл патриарх береговой обороны Черноморского Флота Моргунов. В настоящее время из среднего звена береговой обороны осталось нас строе: Заика И.И., О.П. Белый и я. О Белом следует сказать подробнее: с июня 1941 года – командир огневого взвода береговой батареи №10 (командование Матушенко). Он также мой однокашник. Это живая история береговой обороны главной базы периода Обороны Севастополя. По мере гибели береговых батарей с севера на юг Олег Павлович дошёл до самого трагического: взрыва береговой батареи №35…

Жаль, что т.Белый не попробовал себя в роли мемуариста. Не всякому дан Божий дар к этому искусству. В этом году Совет ветеранов курса выпуска 1941 года намечает встречу остатков наших в Севастополе 6-8 сентября. К сожалению остатки эти очень малы и по состоянию не очень «товарны». Сколько соберётся на форум, трудно прогнозировать, но ведь в Севастополе проживает 10 семей-юбиляров выпуска (50 лет).

Потихоньку обнимемся и сложим голову перед памятью о павших товарищах… Я просил устроителей, чтобы пригласили Вас на скромное торжество. Добро пожаловать!

Мои пожелания Вам, Геннадий Иванович: в Новом издании, где была бы глава «Эпилог» вместо «Заключение» или рядом с ним, коротко показать судьбы защитников таких звеньев, как камдивы, комполков, командиров береговых батарей. Для таких читателей, как я, и то интересно, но ведь книга рассчитана на широкий круг читателей.

Короче говоря, теперь можно назвать и количество «оставшихся воинов» (выражение Ваше), которые были захвачены в плен и отданы на съедение Манштейну после 3-5 июля 1942г.

Мне как-то пришлось вспомнить соотношение противоборствующих сторон периода Обороны и Освобождения Севастополя. И если немцы потеряли все 80 тысяч, которые обороняли Севастополь, то наши потери составили три раза больше (все категории потерь, включая и оставшихся воинов, и неудавшиеся десанты).

И я всегда жалею, что их мало оказалось в период Освобождения Севастополя в 1944г. Тогда бы мы как-то «рассчитались» с ними.

Остаюсь вечным поклонником Ваших трудов, особенно «Героической Обороны».

С поклоном, Дрючков

352706, Майкоп-6, ул.Краснооктябрьская, 59, кв.21,

Дрючков Борис Александрович

Из архивов Дрючкова Б.А., участника героической Обороны Севастополя 1941-1942гг. (черновик письма в редакцию газеты «Красный Флот») )

Письмо в редакцию газеты «Красный Флот»

Москва, редакция газеты «Красный Флот», отдел писем.

Уважаемый товарищ!

Я бывший участник героической обороны города Севастополя. В сентябре 1954 года исполняется 100 лет со дня начала героической обороны города, где русский народ дважды в истории отстоял свою честь в борьбе с вражескими полчищами. Сначала с англо-франко-турецкими, а затем с фашистскими.

Я думаю, что Ваша газета будет отмечать эту дату. Я, как бывший служащий военно-морского флота и защитник города-героя Севастополя прошу в Вашей газете разместить мою маленькую статейку.

«100 лет героической обороны Севастополя»

12 сентября соединённая англо-французская эскадра в союзе с Турцией высадила у селения Кача десант с целью захвата первоклассной крепости и базы Черноморского флота – Севастополя.

Союзники надеялись на слабость укреплений в тылу Севастополя быстро овладеть крепостью, уничтожить флот и тем самым завладеть Чёрным морем. Но так думали союзники, но не так думали русские матросы и солдаты и их прославленные руководители: Нахимов, Корнилов, Тотлебен, которые были душой обороны Севастополя.

Они грудью стали на защиту родного города. Несмотря на отсталую технику, русский народ показал в этой неравной борьбе образцы героизма и самоотверженности. И хотя, спустя триста сорок девять дней Севастополь был оставлен, превращённый, как в своё время Москва, в груду развалин и пепла, русский народ остался победителем в этой почти беспримерной борьбе. А имена славных адмиралов Нахимова, Корнилова и других, отдавших жизнь за честь своей Родины с любовью произносят моряки Советского Военно-морского Флота и все Советские люди.

Тысячи и тысячи интервентов нашли свои могилы на подступах к Севастополю.

Таковы уроки истории.

Но не всеми эта история была усвоена: в июне 1941 года гитлеровские полчища вновь ворвались на территорию Советской России. И вновь в октябре месяце героические защитники Севастополя стали грудью на защиту родной Земли. Имена Малахова Кургана, Сапун-Горы, Балаклавы, Микензиевых гор, Инкермана стали рядом с именами героев Обороны Севастополя: генерала Петрова, Матушенко, Багданова, Ивана Заика, именами героев матросов, преградивших своими телами движение фашистских танков и павших смертью храбрых. Честь и слава им!

Пусть и впредь враги Советского государства иногда заглядывают в историю и не суют своего носа в наш Советский огород.

Б.Дрючков

Город Майкоп, улица Лермонтова, 10

(приблизительно 1953-54 год)

После войны

После войны смог вернулся в Майкоп в 1948 году, где проработал до 1950 года на комбинате «Лесомебель». В 1950 году женился на землячке Жденевой Вере Васильевне. В браке родились сын Андрей (1951 год) и дочь Екатерина (1958 год). Как бывший военнопленный на протяжении многих лет был ограничен в передвижении по стране и проживании на некоторых её территориях. С 1950 по 1951 год работал в Архангельске на Такелажной сплав конторе треста «Двиносплав». В 1951 году в связи с семейными обстоятельствами смог вернуться с семьей в Майкоп, где продолжил трудовую деятельность на Мебельном производственном объединении «Дружба» до 1980 года. За многолетний труд награждён медалью «За добросовестный труд» (1970г.) и медалью «Ветеран труда» (1980г.). После ухода на пенсию до 1988 года работал на станции переливания крови.

Мирную часть жизни посвятил успешному поиску однокурсников и сослуживцев (разыскал свыше 100 человек). Всё свободное время тратил на отправку запросов в различные архивы, получал сведения, связывался с искомыми, находил друзей и вёл с ними дальнейшую переписку до последних дней жизни, являясь связующим звеном между всеми найденными и оставшимися в живых. Во времена бодрости духа коллектив "единомышленников" (к сожалению, с каждым годом редеющий) регулярно собирался в городе-герое Севастополе, отмечая круглые и памятные даты. Последняя встреча состоялась в 1991 году.

Последние годы тяжело болел и ушёл из жизни 17 мая 1994 года, оставив после себя светлую, добрую и искреннюю память и уникальное, тонкое, изящное, искромётное и неистребимое чувство юмора.