Михаил

Арсентьевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

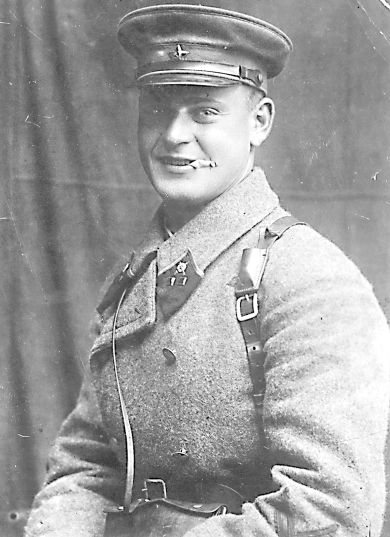

Мой отец, Дударев Михаил Арсентьевич, 20.09.1920 г.р., родился в с. Александровка Боготольского района Красноярского края, закончил семилетку (по стандартам образования в то время это было сродни неполному среднему образованию в наши дни – 9 классов), потом продолжил обучение и получил полное среднее образование, работал сначала продавцом, потом помощником бухгалтера в заготконторе Боготольского райпотребсоюза. В 1939 году работал уже в должности бухгалтера, и в этом же году поступил в Тюменское военно-пехотное училище, которое закончил в июле 1941 года.

К осени 1941 как раз начали формироваться дополнительные силы для переброски на Центральный фронт под Москву. И шло полным ходом формирование и укомплектование огромного числа сибирских дивизий для отправки на фронт. И он, кадровый военный, молодой лейтенант, 21 года от роду – конечно же, отправился на фронт. Командиром взвода. Октябрь 1941 года.

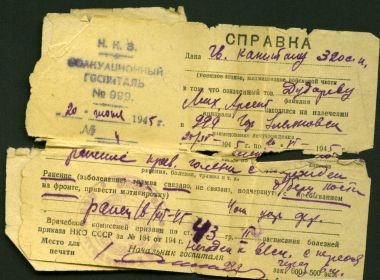

Сразу повоевал он недолго. Их эшелон попал под бомбежку под Москвой, в небо летели колеса, и целые вагоны, и месиво из тел, дерева и железа…Он был тяжело ранен и контужен, осколок раздробил кость, он попал в эвакогоспиталь. Ранение было настолько серьезным, что хотели ногу ампутировать. Отец рассказывал, спорил с врачами, умолял, кричал, уговаривал, настаивал, запрещал и прочее, говорил – что хотите делайте, а ногу резать не дам! Его лечили, долго и упорно, Год…в 1942 году был выписан из госпиталя как временно негодный к строевой, и при ВО г. Ульяновска, а у нас находилось большое количество эвакогоспиталей, учил молодое пополнение на курсах «Выстрел», так как был офицер, знал военное дело. А нужно сказать, что все Дударевы были по стати своей крепкие и рослые, у отца рост был почти под 190 см, а после ранения он стал короче на эту, раненую ногу…Хромой. Молодой. Наверное, можно понять его состояние.

А с ранения прошел год. Он был слушателем высших стрелково-тактических курсов, и год он писал во все инстанции и просился на фронт. И его просьбы были удовлетворены. Он был призван вновь командиром минометной роты. 1943 год. Только что сформированный 4-й Украинский фронт, 329 гвардейский стрелковый батальон. Потом бои, повышение в звании до ст.лейтенанта, опять ранение, потом вновь фронт, опять ранение, потом вновь фронт, повышение в звании и последнее серьезное ранение – вновь контузия в голову и ранение во вторую ногу. С боями прошел Днепр, Западную Украину, Чехословакию. Победу уже встретил, находясь в госпитале. Ирония судьбы, но после ранения ноги выровнялись после срастания костей, только вот рост стал меньше на 4-5 см.

Закончил войну он уже гвардии капитаном, 320 стрелкового полка, имеющим множество наград. И такие серьезные ордена как: орден "Боевого Красного Знамени", орден "Красной Звезды" (два), орден "Отечественной войны I степени" (два), медаль «За Победу над Германией» и прочие многочисленные. Ордена в нашей семье до сих пор хранятся с гордостью. Как в песне поется – комбат батяня, батяня комбат. И я с гордостью храню память об отце-герое. Он не боялся ни ранений, ни смерти…Интересный момент - он даже не был членом партии! Несмотря на то, что был командир, офицер, и имел такие награды. В партию вступил в сентябре 1946 года. Он просто выполнял свой мужской долг перед Родиной. Даже рассказывал случай, когда 1 раз он чуть не попал под военный трибунал. Наверное, не стоит лишний раз говорить о том, что для страны означал приказ Сталина, изданный в начале войны, когда ситуация на фронтах была угрожающая, и враг подступил к Москве – «Ни шагу назад!». Позади наступающих частей обязательно шли «эшелонами» части войск НКВД, именуемые заградотрядами, имеющие приказ без предупреждения стрелять на поражение по отступающим. И расстрел на месте грозил всем, нарушившим тот приказ…Мой отец, Михаил Арсентьевич, рассказывал, что даже уже в середине войны, но тем не менее, если только стоило отступить от установленной линии обороны, то избежать подобной участи было сложно. У его батальона был приказ взять определенный населенный пункт. Силами своего батальона он сделать это сразу не мог, укрепление было сильнейшее, немцы тоже умели неплохо воевать, а командование приказывало – наступать во что бы то ни стало! Его батальон вел оборонительные бои до прихода подкрепляющих сил, отец говорил, что иначе бы он положил весь батальон на этом задании. Получается, он НЕ отступал, но он и НЕ наступал, как приказывало в тот момент командование. Впоследствии, они дождались подкрепления сил, наступление было завершено, враг был полностью разбит, но разбирательство было серьезное. Отец рассказывал, что если бы не генерал армии, который помог ему избежать трибунала, поняв ситуацию, то неизвестно, чем бы все это кончилось, потому, как фактически это было неисполнение приказа. Но часть удалось сохранить, наступление завершилось удачно, потери были минимальны – все это тоже сыграло, наверное, свою положительную роль. Его даже наградили орденом "Боевого Красного знамени" с формулировкой «за успешные боевые действия воинских частей, которые, несмотря на упорное сопротивление противника и потери, одержали победу над противником и нанесли ему крупное поражение, способствовали успеху наших войск в выполнении крупной боевой операции». Также о многом говорило его мужество, самоотверженность, смелость в сочетании с разумностью. За что и его многочисленные награды и ордена. Да и характер его по жизни можно описать как твердый, про таких говорят «кремень-мужик, сказал - сделал».

О моем отце есть запись в многотомном издании «Солдаты Победы», изданном Ульяновским Домом печати к 60-летию Великой Победы (1 том, стр.154).

После войны он служил старшим офицером РВК, окончил 2-х годичную районную партшколу при Енисейском РК КПСС Красноярского края, работал ревизором, женился, родилось 2-е детей, дочь Людмила и сын Владимир; позже был принят помощником машиниста тепловоза, отучился на машиниста, получил диплом, стал работать в Локомотивном депо на Восточно-Сибирской ж/д.

Жил уже в г.Боготоле, трудился, любил играть на гармони, причем получалось у него это виртуозно. От Бога, видать, слух и голос. Гармонь хранится у нас в семье до сих пор. В компании он был веселый и общительный. А еще, какая же сибирская жизнь без бани да без охоты. В большей части население сибирских деревень и небольших городков – охотники - промысловики на белку, соболя, боровую и водоплавающую дичь, охотники-медвежатники, рыбаки, ну и простые работяги, конечно же; белку бьют в глаз, медведя поднимают из берлоги. Руку нужно иметь твёрдую, меткую.

Это про такого охотника написал В.Высоцкий в своём стихотворении "У Доски, где почётные граждане…":

…Раньше оба мы были охотники-

А теперь на нас ватные потники

Да потёртые подлокотники!

Я в Сибири всего

Только соболя бил,

Ну а друг - он того –

На медведя ходил.

Отец тоже ходил на медведя. Собирались они на охоту по нескольку человек, и роли все были распределены, кто будил, кто злил, кто стрелял и заваливал. Фотографии с охоты есть.

Такая и была послевоенная жизнь.

Прожили с женой почти 20 лет, потом после развода приехал в Ульяновск, оставив семье добротный дом, все хозяйство, взяв в собой только сундук с вещами. Поступил как мужчина, хоть дети уже и были совершеннолетние, никогда ничего не делил и не считал, если речь заходила о семье.

В 1966 познакомился с Нагаткиной Надеждой Николаевной. От этого брака родилась, я – Дударева Светлана Михайловна (в браке - Зенкина). Здесь, в Ульяновске, уже работал и жил до самой кончины в 1997 г. Похоронен на Ишеевском кладбище.