Владимир

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Есипов Владимир Иванович участник финской войны. Прошел курсы подготовки замполитов.

Участник Великой Отечественной войны.

Боевой путь

Ленинградский фронт.

Воспоминания

Галина Владимировна Щербак

Я пишу о своём отце…Как надо начинать рассказ о нём? С каких событий, с кого именно? Раздумывая обо всём этом, пыталась ответить на один единственный вопрос: «Что я вообще знаю о своём отце, о своей матери, о всех своих родных, которые окружали меня в детстве?». К своему стыду могу ответить, что, если что и знаю, то очень мало.

Во времена моей работы в училище №6 преподавала ребятам уроки краеведения, и одним из первых домашних заданий были вопросы: «Что вы знаете о своих родителях? Назовите имя и отчество своих бабушек и дедушек…»

Из 20-30 человек учащихся назвать полностью имя и отчество своих бабушек и дедушек могли 3-4 человека, а о более дальних родственниках они вообще ничего не слыхали. И я искренне удивлялась и даже возмущалась такому невниманию к своим корням.

Теперь приходится самой себе признаваться, что и я только чуть-чуть знаю что-то о своей родословной. Идёт целая цепочка «незнаний», так как, чтобы говорить об отце, надо что-то рассказать о его родителях – кто они такие, как их звали – величали. Надо рассказать о своей матери и раскрыть её родственные корни, а я и здесь почти ничего не знаю.

Кого винить? Себя? Своё время? Какие-то обстоятельства? Или всё «свалить» на своих родителей, что они не передали мне историю семьи? А я интересовалась тогда, в молодые годы, всеми этими вопросами? Очень мало!

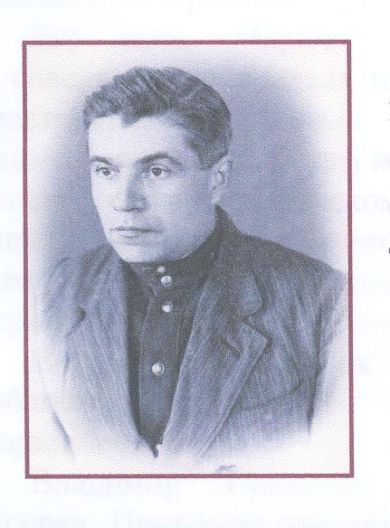

Тогда, в юные и последующие годы, мало задумываешься о том, что было когда-то, давно, и объяснялось всё просто: «ещё успею». Но так и не успела. Родители ушли из жизни, остались только фотографии и теперь вот по этим снимкам и пойдёт рассказ о моём отце.

В какой-то из книг однажды я прочла такую фразу: «Чтобы жить правильно, надо знать свои корни.» Тогда, раньше, я не задумывалась над смыслом этих простых слов, но сейчас стала размышлять о том, как надо понимать прочитанное. «Надо знать свои корни…» Это значит знать своё прошлое, историю своей семьи и беречь семейные традиции, какие-то обычаи семьи, это, прежде всего, понятие чести, совести, благородства, душевной щедрости – и всё это передавать детям, незаметно, исподволь, тогда всё будет, как надо.

Мои родители, отец и мать, родились в маленьком старинном городке Задонске Орловской области. Мне пришлось побывать там дважды, перед войной. Сохранилась только зрительная память об этих поездках. Я ещё была слишком мала, чтобы помнить многое. Первый раз меня привезли туда отец и мать. Наверное, это было перед финляндской войной, на которую был призван отец, и он решил побывать на своей родине.

Я помню, что меня водили к многочисленным тёткам, уже стареньким, которые разглядывали меня и говорили на каком-то непонятном языке, потом были застолья, а на другой день нас водили по улицам городка. Я запомнила, что было много церквей и больших зданий на окраинах, почти что в самом лесу. Вообще, городок просто «утопал» в лесу. Отец носил меня на плече и говорил: «Считай, учись, сколько монастырей кругом!». Я, вроде бы, что-то считала, но, видно, терялась, так как монастырей там было вроде 11. Картина была волшебная! А во второй половине дня мы поехали в лес, где было уютно, много каких-то необыкновенных цветов, которые мы рвали с отцом, а мама была окружена тётками. Там шёл какой-то свой разговор.

Вторая поездка состоялась уже в первый месяц войны, по –моему, сразу после отбытия отца на фронт, когда он снова приезжал домой, в Ливны, чтобы проститься с нами. Наверно, он и посоветовал уехать в в тихий Задонск. Когда мы туда приехали, мама, бабушка и я, там всё было также тихо и уютно, только, как я теперь понимаю, у каждого жителя городка были вырыты большие ямы во дворах или садиках и расставлены большие пушки, около которых сидели солдаты. Когда я выбежала в сад, чтобы поглядеть на пушки, меня забрали в дом, где уже было горе – был убит сын у одной из тёток на второй день войны, он был лётчиком. Как потом мне рассказывала мама, тётки (а их было 4), стали в военное время жить все вместе. В одном доме, где раньше жил погибший родственник.

Вот такое воспоминание у меня осталось о городке Задонске, в котором мне больше ни разу не довелось побывать.

Итак, отец родился в городке Задонске в 1911 году, 9 мая.

Бабушка моя, Мария Иосифовна, мать моего отца родилась в 1879 году, 21 декабря и всегда гордилась тем, что она ровесница Сталина.Она была удивительная женщина. О ней надо рассказать. Характер у неё был властный, все должны были ей подчиняться и жить по её правилам. Бабушка в совершенстве владела немецким, французским, польским и английскими языками. Читала всё, что держала в руках – технические книги, справочники, энциклопедии… Обладала необыкновенной памятью. Она могла часами наизусть читать Пушкина, не только стихи, но и прозу. Любила творчество Лермонтова, Цветаевой, Тютчева, Я даже затрудняюсь перечислять. Всё свободное время – с книгой, благо, что у нас дома, в Ливнах, была огромная библиотека старинных книг. Она ещё читала и на старославянском. Позже почему-то пыталась учить и меня этому языку, ноя старалась избегать этих уроков, тем более, что после войны у нас осталась только одна старинная книга – прижизненное издание стихотворений Тютчева, очень ветхая книга, бережно сберегаемая бабушкой.

О себе мне она рассказала однажды зимой, когда мы уже приехали в Унечу вскоре после освобождения, в конце ноября 1943 года. В один из крещенских вечеров мы сидели в тёмной, чуть тёплой комнате, где горела, а, вернее, тлела керосиновая лампа. Я ныла, что мне скучно и страшно. Вот тут бабушка и стала рассказывать, как она девчонкой в Задонске гадала в такой вот вечер вместе со своими старшими сёстрами. Ей было 15 лет. И нагадала она себе мужа. Вроде бы увидела она его в зеркале. Он вошёл к ним в дом, держа за руку мальчика лет семи. Так и случилось. Опередив своих старших сестёр, бабушка действительно вышла замуж за вдовца, Есипова Ивана, у которого на руках остался семилетний сын Николай. Кто был мой дед, я не знаю, к сожалению. Бабушка, вроде бы, и не любила его, но, как она говорила, очень уважала и ценила за спокойствие и внимание к ней. Её нельзя было назвать красавицей, но что-то было в ней такое особенное, что притягивало окружающих. Наверно, внутренний интеллект. Своих детей у неё не было долго. Приёмный сын Николай привязался к ней, и она тоже его очень полюбила. Она дала себе слово, что пока «не поставит на ноги» пасынка, своих детей не заведёт. И только в 1911 году, 9 мая, родился у них сын Владимир, а позже (точно не знаю, в каком году) дочь Клавдия. Воспитывала она детей очень строго. То, что у неё во всём была строгость для детей, я потом испытала на себе. Когда мы уже приехали в Унечу, бабушка внушала мне, чтобы я никогда не красилась, не украшала себя «побрякушками», чтобы и в одежде всегда была строгость. То же самое касалось и причёски.

У меня все эти её наставления действительно остались в памяти. Наверно, она бы порадовалась тому, что я выполнила её наказ: «Будь скромной». В наши дни это, наверно, кажется смешным, но никакие «макияжи» меня никогда не привлекали.

Я ничего не знаю о жизни отца в детстве. Сейчас у меня, как память о нём, хранится интересный значок, вручённый ему в 1929 году за участие в художественной выставке в Задонске. Надпись на значке: «За лучшую работу на 1-й художественной выставке Задонского района. 1929 год». Отцу было 18 лет. Видно, что эта работа была впоследствии отправлена в Москву.

Да, отец прекрасно рисовал. Несколько картин были написаны им уже в Унече, украшали когда-то вестибюль клуба им. 1 Мая. Потом они исчезли, и, как мне рассказывали года 2-3 назад, одна из его картин находится в нашем профилактории. Как она туда попала – не знаю, я не видела её, так как считаю неудобным для себя идти туда и проверять. Если это правда, пусть украшает жизнь людей.

Наверно, в детские и юношеские годы развивался талант отца не только, как художника, но ещё и как музыканта. Надо сказать, что его сестра, Клавдия Ивановна Есипова, тоже прекрасно рисовала, играла на всех инструментах, особенно любила гитару и балалайку, у неё был хороший слух и приятный голос.

Примерно в 1931-32гг. отец приехал в городок Ливны Орловской области. Прибыл он туда один или с моей матерью – не знаю. Известно только мне одно, что бабушка была против женитьбы отца на моей матери. Кто она такая? Сирота, сплошная бедность.

Подошла очередь рассказать и о моей матери, Зинаиде Алексеевне Есиповой. Она тоже родилась в Задонске, как и отец, в том же 1911 году, в октябре месяце в больщой семье. У неё были два брата – Николай, Алексей и сестра Таисия, которая после приезда нас в Унечу в 1943 году до пенсии проработала поваром в детском саду «Ромашка».

Моя бабушка по матери, Мария Алексеевна, была мягкой, ласковой женщиной. К сожалению, я не знаю отчество своего деда Алексея по материнской линии. Помню, что мать рассказывала, что он был управляющим поместья крупного сахарозаводчика, любил красиво одеваться, бывать в гостях. Глядя на фотографию можно сказать, что и дед, и бабушка составляли красивую пару. К сожалению, бабушка умерла рано, оставив на руках деда четырёх малолетних детей. Вскоре у них появилась мачеха, которая наотрез отказалась принимать сирот, и дед пошёл ей на уступки. Детей разобрали 4 бабушкины сестры, хорошо воспитанные, выпускницы Петербургского института благородных девиц, но дети-сироты не чувствовали себя уютно у тёток. Те были ещё сами молодые, на детей смотрели, как на игрушки: постоянно меняли их между собой, держали их от себя на расстоянии. Частенько напоминали им, кто они такие, мол, вообще, бездомники. Когда дети подросли, они стали работать в домах тёток с утра до вечера.

Не знаю, как мать познакомилась с моим отцом. Она только рассказывала, что часто в работе у тёток, если было что-то тяжёлое, ей помогал парень и заступался за неё, если обижали. Он жил где-то в Задонске рядом с одной из теток мамы. Так они подружились, а вскоре к ним присоединился его друг Владимир. Алексей, так звали маминого заступника, был весельчак, любил шутить, петь, даже сочинял для мамы стихи и говорил ей, что ещё год-два, и он вызволит её из тёткиных рук, женится на ней. У меня сохранилась фотография этой тройки: мой будущий отец, моя мама, а рядом её заступник Алексей.

Если выдавалась у матери свободная минутка от работы, вся тройка бежала на берег Дона, там они говорили о жизни, но мой отец больше молчал. Мать рассказывала, что он мог всё время сидеть и молчать. А однажды, пока Алексей пел для мамы какой-то романс (благо на берегу никого не было и певец заливался соловьём), отец ей тихонько сказал: «Пусть он тебе романсы поёт и стихи пишет, а ты выходи за меня замуж, со мной тебе будет хорошо». И мать почему-то поверила молчаливому парню. Она сказала о своём решении Алексею, тот недолго переживал, уехал куда-то учиться, но я смутно помню, что до войны он, будучи военным, несколько раз бывал у нас дома в Ливнах. С отцом у них так и осталась крепкая дружба, что с ним стало дальше – не знаю.

Бабушка, мать отца, наотрез запретила сыну жениться на моей маме, мотивируя тем, что она бедная, неграмотная, да и жить негде, но сын оказался упрямым. Не давая никаких объяснений матери (его отца уже не было в живых), он со своей невестой, в чём были, почти без вещей уехали в Ливны. Сначала жили в общежитии, так как устроились работать на сталилитейный завод. В Ливнах они поженились. Вскоре по работе отец пошёл на повышение. Им дали большую квартиру, а в марте 1935 года родилась я. Мать говорила, что отец очень боялся, что родится сын. Он мечтал о дочери, и они заранее знали, что если дочь – то Галина, так хотел отец.

После моего рождения мать больше никогда не работала. Отец к этому времени забрал в Ливны её двух братьев и сестру, устроил их работать на завод. В квартире стало тесновато, но весело, а вскоре отец привёз в Ливны свою маму и сестру. Вот так отец собрал всех вместе – 7 человек. Жизнь была интересной. Я росла баловнем у семи нянек.Отец братьев мамы, особенно младшего, держал в справедливой строгости. Когда он был на работе, вся молодёжь могла расслабиться, пошуметь по-хорошему, поспорить, но стоило придти отцу – всё менялось. Мои дядьки садились за учебники, бабушка – за чтение энциклопедии, мама – за вышивки, а две мои тётки нянчили меня, укладывали меня рано спать. Обязательно выполнялся на ночь мой заказ – чтобы папина сестра спела мне «Стенку разную2, это я так понимала название песни «Стенька Разин».

В определённые дни мои тётки и дядьки ходили вечером в заводской клуб на репетиции хора. Голоса у всех были отменные. Мамины братья хорошо играли на баяне, мандолине, на гитаре. Дома у нас мебель была только в столовой – длинющий стол и много венских стульев, в спальне у родителей – кровать и тумбочка, а мы с бабушкой спали в маленькой комнате. У неё – горбатый сундук, у меня – кроватка, сделанная отцом. Где остальные размещались, не помню.

Приходила долгожданная суббота – и у нас начинались концерты. Как –то всё выходило само собой. В зале, где мебели вообще не было, не считая книжных полок по всем стенам, связанный бабушкой большой ковёр на полу, в простенке больших окон висел большой, от пола до потолка портрет – картина, написанный отцом, где была изображена моя мать со мной, двухлетней, на руках. И ещё была масса цветов – целая оранжерея. Вот в эту комнату кто-то входил первый, брал какой-то инструмент, будь то баян, гитар, мандолина или балалайка, и тихонько лилась мелодия. Незаметно подходили остальные. Отец раскрывал двустворчатые двери, бабушка сажала меня в столовой на стол, а сама начинала читать вслух Пушкина, Тютчева, а то какую-то статью из энциклопедии. Я слушала, потом сползала со стола к ней на колени и, если тётки мои были заняты пением, засыпала у бабушки на руках.

На заводе и вообще в Ливнах отца очень уважали. Видно, у него открылись и музыкальные, дирижёрские способности. Хор под его руководством становится известным не только в Ливнах, но и в Орле. Две его участницы стали солистками Волжского народного хора хора им. Пятницкого.

А потом пришла финская война, отец уехал по призыву к границе. Вернулся в Ливны перед самой войной 1941 года. Вскоре его забрали на курсы, не знаю, в какое место, и в первые дни войны он приехал домой, чтобы потом снова уйти на фронт.

Дома стояла жуткая тишина, только мама, собирая отца, тихонько вслипывала. Бабушка запретила ей плакать, хотя сама, наверное, еле держалась.

Почти одновременно с отцом уходили на фронт и мамины 2 брата. Тётки (сестра отца и сестра матери) тоже где-то пропадали. Есть фотография всей семьи накануне отъезда мужчин на фронт. , конечно, ничего не понимала, это мать, рассматривая когда-то со мной альбом с фотографиями, рассказывала немного обо всём.

Вскоре Ливны стали прифронтовым городом. Тётка Клава где-то чем-то была занята по работе, у сестры матери, Таисии, в первые дни войны погиб жених, лётчик (лётная школа ещё до войны была рядом с нашим домом). Когда лётная часть переезжала куда-то в тыл, тётка уехала с ними. Она всю войну проработала в этой части поваром.

А мы, я, бабушка и мама, остались одни, не знал, куда податься. Потом помню суматоху быстрых сборов. Мать в это время работала на рытье окопов. Прибежала тётка Клава и предупредила нас, что к вечеру приедет подвода и мы должны обязательно покинуть город. Так наспех в летние жаркие дни, одевшись в зимнюю одежду мы втроём на телеге выехали за город. Бабушка забрала с собой томик Тютчева, том энциклопедии и ещё маленькое зеркало, на котором она когда-то гадала. Однако, выбраться уже было нельзя, город был окружён. Мы остановились в каком-то пригородном хуторе, в доме, уже заполненном детьми и женщинами.

На другой день немцы заняли Ливны, началась оккупация. Так, по-моему, длилось месяц. Нас, детей, женщины прятали в подполье, где было сыро и страшно. Человек шесть детей замирали, когда наверху раздавалась чужая речь. В момент опасности бабушка брала табуретку и садилась прямо на крышку подполья. И всё же чем-то мы себя выдали. В дом, где мы жили, стал ходить немец. Он приносил женщинам стирать бельё, а однажды, обратившись к бабушке, стал ей объяснять с помощью рук, что знает, что под полом дети. Бабушка не выдавала знаний немецкого языка, показывала, что не понимает немецкой речи. Немец засмеялся и ушёл. Нас вытащили, все стали плакать. Дверь открылась, снова вошёл тот же немец, развернул какие-то грязные тряпки и достал буханку белого хлеба и коробку конфет «Монпасье». Затем он достал фотографию своей семьи и показал на пальцах, что дома у него осталось 5 детей. С тех пор он целый месяц носил нам хлеб, а потом предупредил, что нам надо уходить, так как идёт СС. Ночью он пробрался к нашему дому и вывел всех в поле. Так начались наши скитания из села в село. Помню степь, наша одинокая подвода с двумя семьями, всего 4 детей, 3 женщины и дед, правивший лошадью. Жарко, светит солнце. Вдруг раздаётся гул самолёта. Все стали разбегаться. Бабушка, приказав маме лечь на меня, легла на неё сверху.

Когда всё стихло и все собрались около подводы, дед, который прятался под телегу, рассказал, что самолёт летал так низко, что он видел, как немец смеялся и махал рукой. Сделав несколько кругов, он улетел.

Мы не могли уйти далеко от города, была слышна канонада, а потом навстречу нам появились наши военные, и мы на попутной машине вернулись в город, в свою квартиру. Мы ничего не знали об отце, также не было известий от дядек и тёток. Нас было трое. В нашей квартире валялись какие-то немецкие бумаги, но вроде бы всё было в порядке. Не было только большого маминого портрета. Соседи рассказали, что из дома (он был двухэтажный, наша квартира – наверху) всех выгнали, а в нашей квартире немцы сделали штаб. От соседей мы и узнали, что мамин портрет немцы успели запаковать и увезли с собой. Зачем она им понадобилась? Мать с бабушкой так и не поняли.

А потом снова пришлось уходить из города, так как немцы приблизились к нему вплотную. Об отце не было никаких известий. Никто ничего не знал. Это было страшно. Второй раз мы уходили уже навсегда. Снова скитания по дорогам и сёлам, потом какое-то время жили в большом селе Становлянка, где нас разыскала мамина сестра. Военная часть, где она работала, располагалась недалеко и она изредка как-то умудрялась добираться к нам, принося немного хлеба и много чёрного перца горошком. У меня до сих пор осталось в памяти, как бабушка или мама: варили суп из какой-то травы и бросали туда много перца. Тётка помогла разыскать часть, где служил отец и через какое-то время мать стала получать деньги по аттестату и треугольнички писем. Это была самая большая радость - письма!

Теперь я думаю, какую ценность предоставляли бы сейчас эти треугольнички писем! Но время всё уносит с собой. С нами остаётся только память, хотя бы какая-то её частица. Письма эти были зачитаны до дыр. Читала мать, сначала вслух, почти по складам, потом читала «про себя» и затем передавала бабушке, которая уходила куда-нибудь в уголок или на завалинку, подальше от людей и читала одна. Я видела однажды, как она тихонько плакала, мне её стало жалко, даже в тот момент больше, чем маму. Я подошла к ней, прислонилась к её плечу и ждала, пока она перестанет плакать. Она вытерла слёзы и сурово мне сказала, что, если я скажу матери, что она плакала, то буду наказана. Всё было сделано так, как мне было велено.

Прошло ещё какое-то время, наступил 1943 год. Нас разыскала сестра отца, она всё это время где-то работала секретарём райкома партии и её направили на работу в Унечу. Она приехала забирать нас, когда был освобождён Брянск. Позже мы из Брянска с большим трудом добрались до Унечи. Этот городок стал для нас родным навсегда. Вначале мы снимали квартиру на Стальной улице. Получали письма от отца, даже несколько бандеролей, в которых была белая бумага, карандаши, ноты к нескольким произведениям Моцарта. Бабушка и мать радовались и плакали, удивляясь тому, что, мол, нашёл время выслать для меня бумагу с карандашами.

Кончилась война. 1945 год Я помню, что 9 Мая было очень ветрено и солнечно. Все высыпали на улицу, кричали, пели, плясали и плакали одновременно. Потом все куда-то бежали, а я не могла подняться с постели, так как сильно заболела малярией. Отец часто присылал коротенькие письма или открытки. В одной из открыток он написал, чтобы мы готовились к поездке к нему в Германию. Так, в конце 1945 года мы с мамой оказались в небольшом городке Трептове, на берегу Балтийского моря. Мать представляла себе, что здесь она уже заживёт как надо!

Жить стали в гостинице, где у отца были три комнаты, горы книг и ноты. Спали почти месяц на полу на шинелях, потом отец принёс солдатские наволочки, простыни, матрацы, солдатские котелки и ложки. Немцев поляки выселили за 24 часа, а сами стали открывать маленькие магазинчики, где можно было что-то купить.

Отец не разрешал нам выходить в город, так как было ещё не очень спокойно. Наконец, на мой день рождения, в марте месяце (до этого мы с матерью лечились целый месяц в госпитале, так как были сильно истощены), у нас в квартире собрались военные, его друзья. Оказывается, мы были первая семья, приехавшая в этот город, и истосковавшиеся люди потянулись к нам. Были слёзы, песни, застолье. Мне дарили какие- то кружки, куклу, даже котёнка, просили почитать что-то наизусть. Затем поставили меня на стул и я писклявым голосом пела «дорогая моя столица, дорогая моя Москва…». Мне хлопали, у отца как-то по особенному блестели глаза, видно, чтобы спасти меня, он взял аккордеон и заиграл вальс. Это были такие волшебные звуки, это было так необычно, красиво. Мать сидела напротив отца и не сводила с него глаз, по щекам текли слёзы. Теперь я понимаю, что она, наверно, вспомнила довоенные годы, домашние концерты, а, может, просто плакала от счастья. Кто-то из офицеров взял у отца аккордеон и неумело, как умел, заиграл какую-то мелодию. Отец подошёл к матери и пригласил её на танец. Но, как оказалось, танцевать он умел не очень, поэтому все засмеялись и снова сели за стол. У меня это осталось в памяти на всю жизнь.

Потом пошли будни. Мы привыкли к новой жизни, стали приезжать новые семьи, дни проходили радостно, интересно. Отец стал заниматься со мной музыкой. Появилось с десяток детей, которым нужна была школа. Из Ленинграда для нас привезли даже школьную форму. Многие военные, которые до войны работали учителями, стали заниматься с нами по школьным программам. Отец организовал художественную самодеятельность, работал замечательный хор, танцевальный коллектив.

Так мы прожили до зимы 1948 года, Вскоре все вместе вернулись в Унечу, где ещё года три жили на квартире, а потом стали строить свой дом на Пионерской улице. Отец был назначен на работу в клуб им. 1 Мая вначале художником. Затем он занялся организацией хора. Люди к нему тянулись, как к магниту, не только взрослые, но и дети. При всей своей природной неразговорчивости он умел находить общий язык с 3-летними детьми и моими школьными подругами. Соседские дети по Пионерской улице собирались стайкой, и с утра мама принимала «гостей». Они шли не к ней а к дяде Володе, который, вроде бы ничего такого особого и не говорил, он мог читать, играть на баяне, что-то мастерить из дерева, а дети замирали около него и могли часа 2-3 сидеть рядом с ним. Если отец видел, что матери некогда, он брал булку хлеба, медленно резал на маленькие кусочки (и всё это молча), солил солью или посыпал сахаром, давал каждому и сам ел вместе с ними. Я, конечно, уже была старше, и мне было очень смешно.

О том, как его любили дети и как он их понимал, говорит тот факт, что он несколько лет проработал музыкальным воспитателем в детском саду «Ромашка». И те, кто уже имеет своих детей, наверно, помнят Владимира Ивановича.

Что я ещё могу рассказать об отце? В эти дни вспоминаю то, что он никогда не наказывал меня, не делал мне замечаний. Он любил говорить: «Добивайся всего сама». Даже присылая открытки или письма с фронта, он обращался ко мне по-взрослому.

Никогда не рассказывал нам о себе: как воевал, за что получал награды. Когда мы приехали к нему за границу, то увидели, что он стал совершенно седым. И это в 34 года! Он только сказал, что в 1945 году выполнял ответственное задание и получил за это орден Отечественной войны 2-й степени.

Живя в Унече, много сил и времени отдавал народному хору, который был известен и в Брянске, и в Москве. Он несколько раз бывал в Москве на курсах совершенствования руководителей хоровых коллективов. На одном из занятий отец познакомился с профессором Харьковской консерватории Листопадовым, который неоднократно звал его на работу в Харьков, но отец остался верен Унече. Листопадов приезжал к нам несколько раз на день рождения отца. В этот день обычно у нас собирались его ученики, с которыми он занимался дома. Приходили они с родителями, устраивались отчётные концерты. Отец часто придумывал для самых маленьких интересные подарки: книги, цветные карандаши, нотная бумага. Получить от отца подарок или похвалу многого стоило. Дети цвели от радости. Многие из его учеников окончили музыкальные училища, консерватории, стали преподавать в нашей музыкальной школе: Соломахо В.Д., Кургуз Л.А., Пузик П.Г.

Мне радостно, что моего отца помнят те, кому он отдавал всю теплоту своей души. Только теперь, когда его не стало, я понимаю, что он значил для меня, для своих внуков.

После замужества я со своей семьёй жила отдельно. Подрастали мои дети и всегда были рады встрече с дедом. Он никогда не сюсюкал с ними, всегда был ровен, спокоен. Часто видела такую картину: за большим столом на кухне сидел отец и мои дочь и сын. Каждый был занят своим делом. Отец мог читать газету, расписывать ноты для хора или что-то рисовать. Дети или рисовали, или что-то вырезали, или клеили. Главное для них было то, что дед сидел рядом с ними. Они поглядывали друг на друга, а дед чуть заметно улыбался.

Отца не стало в 1981 году. Я помню 9 мая, день его рождения. Все собирались для парада на площади. Было празднично, светло на душе. Я увидела отца на его излюбленном месте, около универмага. Выбежала из колонны к нему, чтобы сказать, что после парада к вечеру мы придём с мужем к ним домой. Дети, уже старшеклассники, тоже должны были подойти на Пионерскую улицу. После парада я вернулась на квартиру, чтобы дождаться мужа из поездки. Он работал машинистом. Вдруг прибегает соседка и передаёт, чтобы мы срочно шли домой к родителям, что-то случилось с отцом. Я не стала дожидаться мужа, оставила записку и бросилась к родителям. Там я узнала, что отца парализовало.

Только потом мать рассказала, какова была причина. Перед праздником Победы участникам войны в универмаге продавали носки.

Восьмидесятые годы были временами сплошного дефицита. И вот мать пошла в универмаг за «подарком» для отца. Отстояв 2-3 часа в очереди, она, заплаканная, пришла домой и рассказала отцу, что смогла купить только 1 пару носков. Отец впервые, наверно, за всю свою жизнь резко высказал матери, чтобы она не смела больше ходить за этими «подачками», это стыдно и унизительно! Он попросил её выкинуть эти проклятые носки в мусорное ведро. Матери было нелегко это сделать, но пришлось. Несколько дней отец ходил сам не свой, а потом спросил: «За что же я воевал?». Не дожидаясь ответа, собрался и ушёл в лес. Он часто ходил в лес за больницу один или с внуками.

9 Мая после парада он, не заходя домой, отправился в лес один. Дома мать и тётка готовились отметить его день рождения, накрывали на стол, ждали меня с мужем, внуков. Отца всё не было. Когда, наконец, он пришёл, не сказав ни слова матери, прилёг на кровать и больше его уже никто не слышал, так как его парализовало, отнялась речь. Через 10 дней отца не стало.