Иван

Федорович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Мой дед родился 14 апреля 1925г. в с.Нижняя Слободка Троснянский район, Орловская обл. Его мать, Марфа Никаноровна, была единственной дочерью в семье. До революции семья жила достаточно зажиточно: была своя пасека, несколько лошадей. Отец деда участвовал в первой мировой войне, получил ранение. После демобилизации сильно болел и скончался, когда дед был совсем маленьким, поэтому дед его практически не помнил. Раннее детство дед Ваня провел со своим дедом Никанором, которого всегда вспоминал с большим теплом и любовью. Дед часто рассказывал как ходил со своим дедом на речку, на пасеку, в ночное. Еще про то, как дед научил его играть в бабки на льду и сделал для него несколько бабок налитых свинцом.

У деда была старшая сестра Анна, 1923 г.р. В 1930г. мама моего деда вышла замуж. В новом браке у нее родился сын Николай (1930г.р.), и дочери Нина (1931г.р.) и Мария (1933г.р.). До 1933г. семья жила в материальном отношении не плохо. Но в 1933г. отчим деда пропал без вести. Он был председателем колхоза, а в 1933г. был очень плохой урожай и он мог попасть под суд. По всей видимости, по этой причине он и «пропал».

Дед Никанор к этому времени уже умер и Марфа осталась одна с пятью детьми. Пасеку и всю скотину забрали в колхоз. Особенно тяжело было без коровы, поскольку для маленькой Маши было очень нужно молоко. Но корову забрали и вместо молока Машу поили свекольным соком. По всей видимости, такое питание стало негативно влиять на зрение – Маша стала слепнуть. Марфа продала свою одежду и повезла Машу в город – лечить глаза. К счастью, зрение у Маши сохранилось.

Семья деда жила в страшной нищете. Марфа работала за трудодни в колхозе с утра до вечера. Дед часто говорил, что основное воспоминание про это время – постоянное неутихающее чувство голода, которое навсегда впечаталось в сознание (меня в детстве очень удивляло, что дед почти любую еду ел с хлебом, даже арбузы и яблоки). Печку топили торфом (очень неприятный запах во время горения), дети спали все вместе на печи. Зимой носили лапти, летом ходили босиком.

В общем жизнь была такая, что хуже и быть уже ничего не может. Но оказалось, что может – началась война. В октябре 1941г. немцы были уже в деревни. Спустя некоторое время они объявили, что все мужчины должны явиться в комендатуру для беседы. Всех кто явился, повели к речке и расстреляли. Забрать тела и похоронить не разрешили. Вскоре ударили морозы, и расстрелянные остались лежать до весны. Немцы ходили по домам и искали мужчин, даже подростков и стариков. Если находили, то расстреливали. Деда спасло то, что он заболел сыпным тифом, и его не тронули. Есть было нечего, о каких-либо лекарствах речь вообще не шла, но дед выжил.

К началу 1943г. деревня деда уже была освобождена и его призвали в армию. До апреля 1943г. он находился в военной части под Москвой. Кормили очень плохо, новобранцы ходили по полям и искали мерзлую капусту, морковку. Все хотели поскорее попасть на фронт, потому что на фронте давали хлеб и тушенку.

Дед рассказывал о своих ощущениях и мотивации в это время. В его деревне перед войной не любили советскую власть из-за колхозов, раскулачивания, трудодней. Многие думали, что придут немцы и освободят их от советской власти. Но немцы просто ошеломили своей жестокостью. Дед говорил, что при немцах люди почувствовали, что они теперь просто никто и ничто.

Дед попал на фронт в апреле 1943г. Служил дедушка в артиллерийской части, был наводчиком орудия. Воевал на Украине и в Польше. Форсировал Вислу и освобождал Варшаву. Хорошо запомнился его рассказ о том, как на Волыни они несколько недель тащили орудия через непролазную грязь (машины застревали, лошадей не было). Воевал в Германии. Участвовал во встрече на Эльбе с американцами. Радость от встречи была неимоверной и очень искренней с обеих сторон.

После войны дед служил в Германии до 1949г. Его воинская часть располагалась в Висмаре. В 1946г. в его части произошло массовое заражение брюшным тифом (установили, что была заражена вода). Среди заболевших было много смертельных исходов. Дед тоже заболел тифом во второй раз, долго лежал в госпитале, был при смерти, но остался жив. В 1947г. арестовали его лучшего друга, который служил в одной части с моим дедом. Друг переписывался с матерью и сестрой, они писали, что жить очень тяжело, жаловались, что они голодают. Он стал рассказывать об этом сослуживцам. Кто-то донес и его посадили. Отпечаток от того времени, когда за одно неосторожное слово могли посадить или расстрелять остался у дедушки на всю жизнь.

После демобилизации в начале 1949г. дед вернулся в свое родное село. Брат Николай к этому времени уже женился и жил отдельно. А деду нужно было заботиться о матери, сестрах Нине и Марии, а также о маленькой племяннице Валентине, которая родилась у старшей сестры Анны 6 июня 1941г. Муж Анны служил в авиации и пропал без вести в первые месяцы войны. Сама Анна умерла от воспаления легких в 1943г. В послевоенной деревне жить было очень тяжело. Дед решил уехать в Донбасс на заработки, чтобы помогать семье.

В апреля 1949г. он приехал в г. Лисичанск Луганской обл., устроился работать в геологоразведочную экспедицию, в которой и проработал всю свою жизнь. В этом же году они женился на моей бабушке Лиде. Сразу после свадьбы они забрали из деревни племянницу Валентину, а через год в Лисичанск приехали сестры Нина и Мария. Позже в Лисичанск переехала и дедушкина мама. В 1952г. родилась моя мама Лариса.

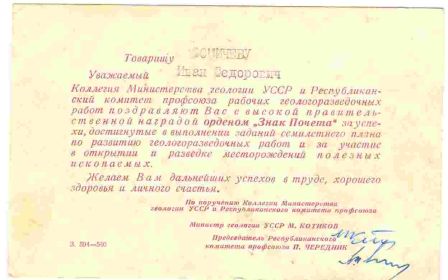

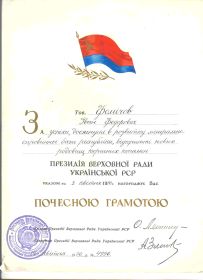

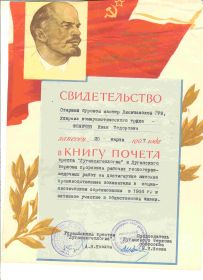

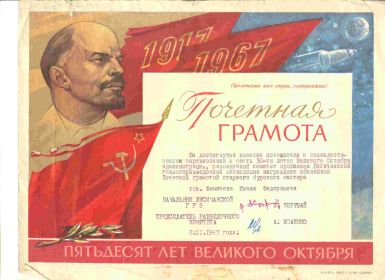

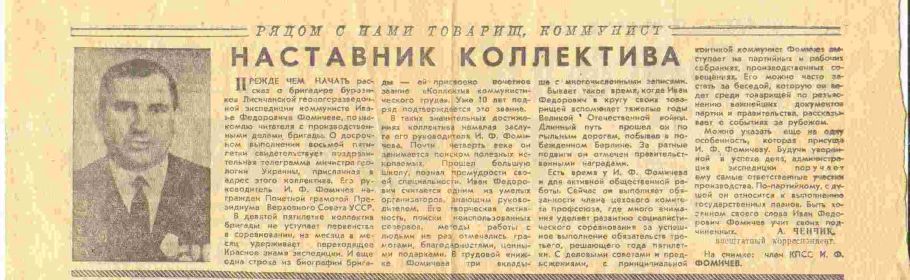

Дед очень любил свою работу. Всегда относился к ней очень ответственно и добросовестно. Работал рабочим, потом старшим мастером буровой вышки. На его вышке были самые высокие показатели в тресте. За трудовые достижения многократно удостаивался различных наград, грамот, благодарственных писем, сообщений в печати и на радио. Был награжден орденом Знак Почета. Я, например, помню, что в 1989г сотрудники какого-то Киевского НИИ собирались испытывать новые технологии бурения в тресте «Луганскгеология». Никто не хотел за это браться, но дед согласился, несмотря на то, что уже давно был на пенсии. Эксперименты дали положительные результаты, научные работники остались очень довольны сотрудничеством, а про деда сделали передачу по радио: о том, что пенсионеры не боятся экспериментировать и добиваются значительных успехов.

Дед вообще был очень умным, любознательным и наблюдательным. Очень много читал и много знал. Когда я был маленьким, дед не читал мне книжки. Он их рассказывал, причем часто существенно модифицируя. Мне это очень нравилось, потому что, например, можно было попросить изменить сюжетную линию. Я до сих пор помню «Графа Монте-Кристо» в пересказе деда (мне, наверное, было лет пять или шесть). Мы эту историю переиначивали десятки раз, добавляли персонажей, устраивали разные концовки и т.д.

Дед не курил, не употреблял алкоголя. На первом плане для него всегда была семья: жена, дочь, сестры, внуки, племянники. Он всегда обо всех заботился и всем помогал.

Мне очень повезло с дедом. Светлая ему память!