Наталья

Васильевна

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

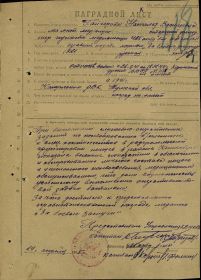

Моя бабушка, Катаева Наталья Васильевна (в девичестве Гайгерова),

родилась 26.06.1921 г. в городе Калуга. После восьмого класса поступила в фельдшерско-акушерскую школу, которую окончила с красным дипломом в 1940 году. С августа 1941 по май 1945 участвовала в Великой Отечественной Войне в качестве старшей медсестры, а затем старшего фельдшера медицинской службы. Служила на Карельском и 3-ем Белорусском фронтах.

По окончании войны продолжала военную службу в гарнизонах разных городов, вплоть до Хабаровска. В Москву приехала в 1971 году, работала в клиниках старшей операционной сестрой.

С 1979 по 2000 работала в детских садах медицинской сестрой. Всю свою жизнь она помогает людям обрести одну из самых важных вещей – здоровье. Нам повезло быть её родными.

Воспоминания

Катаева Наталья Васильевна

«Шел 1941 год. Было лето и обстановка была радостная – все ждали выходного дня, воскресенья. Проснувшись утром, я услышала по радио сообщение, что ночью, 22 июня началась война с Германией. Моя мама расплакалась, а я наоборот – ничуть не испугалась: мне не было тогда и двадцати, и для меня, молоденькой девчонки, мечтавшей о самостоятельности, война представлялась романтикой. К этому времени я уже окончила фельдшерско-акушерскую школу, имела звание фельдшера и числилась специалистом военного времени. Я тут же отправилась в военкомат. Выйдя на улицу я удивилась увидев, что через наш тихий и спокойный город бежали люди с детьми и сумками. Люди эти были из городов, в которые уже нагрянула война, все они бежали в военкомат для того, чтобы их отправили на мирную территорию. Дождавшись своей очереди, обратилась к военкому и я. Я просила, чтобы меня взяли воевать, но он сказал, что сейчас не до меня, и предложил ждать официальной повестки. Прошел месяц, а повестку мне так и не присылали. Я снова пошла в военкомат проситься на фронт. Моё рвение удивило военкома – многие медработники, наоборот, приходили к нему с просьбой отложить призыв, оставить их в тылу с семьями. Уставший от моей настойчивости, военком предложил мне работать в госпитале, но он был в тылу, а мне хотелось именно на передовую, и он снова велел ждать. Через несколько дней меня, наконец, вызвали в военкомат и сказали, чтобы я шла на вокзал и обратилась к начальнику военно-санитарного поезда.

Так меня приняли на службу в поезд, который готовился к отправлению на фронт. Для начала мы занялись экипировкой состава: носили одеяла, другие спальные принадлежности, медикаменты и обмундирование для солдат. Выдали военную форму и нам – девчонкам-медсёстрам: кирзовые сапоги 43 размера и мужские брюки с гимнастёркой. Женской формы не было, она появилась только в 1943-ем, а ту, что дали носить было невозможно. Огромную гимнастёрку мне за ночь перешила тётя, она была портнихой. Экипировка поезда заняла два дня, вечером нас отправили в Москву. Её уже вовсю бомбили немцы. Мы приехали на Заставу Ильича – там наш поезд продолжал экипировку. Было это в августе 1941 года. В столице мы пробыли примерно неделю, а после в составе 5 поездов отправились в неизвестном направлении (нам никогда не называли пункт назначения – это была военная тайна). Так мы попали в Архангельск. Там наш состав расцепили и сформировали новые поезда, оставив в каждом по 5 спецвагонов: аптека-операционная, кухня, кригеровский вагон (это вагон для очень тяжелых больных, которых перевозили на подвесных носилках) и два вагона для команды.

Каждому поезду присвоили номер. Я попала в поезд №1168. К пяти спецвагонам с обеих сторон прикрепили еще по двенадцать товарных. Мы снова отправились в путь по своему назначению. На этот раз мы прибыли в Петрозаводск. Там шли уличные бои. Нам приказали забирать всех раненых, размещать их в поезде и следовать дальше. Раненых перевозили в товарных вагонах. К перевозке людей они были совсем не пригодны, и мы таскали туда солому, чтобы не класть солдат прямо на пол. Раненых подвозили на машинах или приносили на носилках. Наконец, эшелон был заполнен, и мы тронулись в путь, но проехав километров сорок, попали под сильную бомбёжку. На санитарных поездах по бокам и сверху были нарисованы огромные белые круги с красным крестом внутри – это были опознавательные знаки. По международному договору такие поезда запрещалось бомбить, но немцы уничтожали их беспощадно, ни смотря ни на что. В первую очередь они старались разбить паровоз и пути, чтобы поезд не мог ехать дальше. Наш поезд остановился. По нему вёлся огонь. Те раненые, что могли передвигаться бросились бежать. Разбегались они тёмной тучей неизвестно куда, лишь бы спастись от рвущихся снарядов. Мы растерялись, что нам делать было не ясно, слаженности в действиях команды еще не было – ведь это было самое начало войны и никто толком не знал, как воевать. У нас была небольшая команда: один врач, три фельдшера, девять медсестер, замполит и начальник поезда – догнать всех разбегавшихся солдат мы всё равно бы не смогли. Спустя какое-то время к нашему поезду прицепили новый паровоз. Сбежавших раненых никто искать не стал, и мы поехали с теми, кто остался. Некоторые солдаты умирали в пути, их снимали на ближайших станциях и оставляли на платформах. Доехав до Кондопоги (республика Карелия) мы выгрузили раненых и их повезли в медсанбат. Так состоялось моё боевое крещение.

Затем нас отвезли под Ленинград на Волховский фронт. В сам Ленинград мы не попали: там шли сильные бои, немцы окружали город. Волховский фронт продержался недолго – он свою задачу не выполнил, не смог защитить город от немцев. Ленинград оказался в блокаде. В конце августа 1941-го вместо него был образован Карельский фронт, проходивший от Баренцева моря до Ладожского озера. Он создавался с целью обеспечить стратегический фланг обороны на Севере страны. Одной из задач фронта было сохранить Кировскую железную дорогу, которая тянулась от Мурманска до Ленинграда. Это была важнейшая магистраль. По ней перевозили продовольствие и вооружение, поступавшие морем в Мурманск и Архангельск из Америки и Англии. На Карельском фронте и работал наш санитарный поезд. Немцы беспощадно обстреливали дорогу, а мы собирали раненых в местах, где шли бои, оказывали им первую помощь и везли до ближайшего медсанбата или передвижного полевого госпиталя. Медсанбаты находились в 20-30 км от линии фронта, передвижные госпиталя располагались прямо на фронте

…Так продолжалось три года…Три года от Мурманска до Ленинграда мы под бомбёжкой, и обстрелом были всё время на колёсах. Поскольку поезд могли обстрелять в любой момент, нас сопровождала железнодорожная бригада, которая в случае попадания снарядов в вагоны отцепляла их, чтобы не загорелся весь эшелон или выполняла ремонт путей, разрушенных врагом. Ремонт путей занимал несколько часов. В это время мы обслуживали раненых: оказывали им медицинскую помощь, кормили, прямо в вагоне-операционной выполняли несложные операции. Серьезные операции делались в военных госпиталях. Среди раненых попадали и пленные немцы, но их никогда не помещали в один вагон с нашими солдатами, а возили в отдельных. Мед помощь им оказывалась так же, но питание было попроще. Если нашим раненым полагались госпитальные (улучшенные) пайки, то немцев кормили так же как нас: кашей из гречки, пшена, или перловки, заправленной парой банок тушенки на огромный котел. Каша была и на завтрак и на обед и на ужин одна и та же – пока не съедим все запасы крупы. Самым нелюбимым было пшено – оно приедалось быстрей других. Раненым давали щадящую пищу: молочную кашу, кофе, сладкий чай и черный хлеб, белого не было вообще…

В 1943 на фронте я познакомилась со своим будущим мужем. Он служил офицером в воинской части, которая занималась охраной военных объектов. Вскоре меня перевели в военный госпиталь начальником аптеки в Кандалакшу (город на юго-западе Мурманской области), по месту службы мужа.

В 1944 году Финляндия вышла из войны, Карельский фронт был ликвидирован, поскольку на его территории уже не было немцев. Военную часть, где в то время мы служили уже вдвоем с мужем, передислоцировали на 3-й Белорусский фронт. Так мы оказались в Восточной Пруссии, снова в самом жерле войны, где шли ожесточённые бои за взятие Кёнигсберга. Укрепления врага были очень мощны – несколько дней понадобилось нашим войскам в коалиции с английской и американской авиацией для того, чтобы провести военную операцию по взятию города.

9 апреля 1945 года Кёнигсберг был взят. Меньше, чем через месяц был взят и Берлин и вскоре мы отпраздновали такую долгожданную Победу! Наша часть оставалась в Кёнигсберге до осени 1945 года – нужно было наводить порядок и восстанавливать город».