Анатолий

Федорович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

Боевой путь

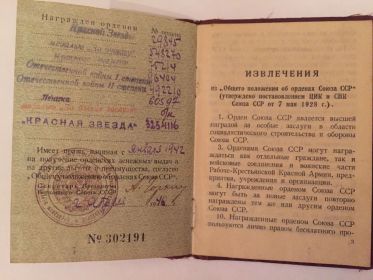

Войну начал курсантом 1-го Краснознаменного артиллерийского училища им.Красина под Москвой. Участвовал в боях. Был отозван с фронта. Произведён в лейтенанты. Одним из первых получил в командование реактивные минометные установки -"Катюши". Прошёл путь от Москвы до Берлина, от командира взвода до командира отдельного дивизиона (полка) реактивной артиллерии. Дважды ранен, контужен. Был награждён шестью боевыми орденами, в том числе орденом "Ленина", медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". За Берлинскую операцию представлялся к званию "Героя Советского Союза". Окончил службу в звании подполковника в Ленинградском военном округе, был демобилизован по состоянию здоровья. Умер в 1992 году.

Воспоминания

Выходила на берег "Катюша"

Мой отец, гвардии подполковник Кочура Анатолий Фёдорович, участник парада Победы, с боями прошел всю Великую отечественную войну от стен Москвы до Берлина и за свои подвиги и воинскую доблесть был награжден шестью боевыми орденами, в том числе орденом «Ленина», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Отец иногда рассказывал о тех днях. Что-то мне удалось записать с его слов. По его рассказам, воспоминаниям о войне, архивным документам, книгам и составлен этот очерк.

Война! Войну отец встретил в Москве, курсантом 1-го Артиллерийского училища имени Красина. Утром в воскресенье 22 июня 1941 года они с другом были записаны в увольнение. Но увольнение отменили в самый последний момент, выстроили на плацу все училище, и из репродуктора Молотов объявил, что началась война. Сомнений ни у кого из курсантов не было: «Мы им покажем, где раки зимуют! Враг будет разбит и победа будет за нами!», а еще «малой кровью и на чужой территории». Зря, что ли учились. Казалось – вот оно, настоящее героическое. Будет где себя проявить. В роте рассуждали про преимущества нашей артиллерии и гадали, закончится ли в этом 41-м году война. Конечно же, нашей победой. На следующий день в училище стали прибывать мобилизованные – курсантам казалось - старики. Здесь формировался стрелковый корпус. Прибывшим запасникам выдавали форму, ремни, котелки, противогазы. Те, кто помоложе, пытались балагурить, но в воздухе пахло тревогой. У КПП собралась толпа – в основном женщины. Стояли молча. Ждали. Потом так же молча, разошлись. Утром женщины собрались снова. Когда вышла первая рота, толпа заголосила и двинулась за колонной, но вскоре отстала. Чей-то высокий голос все кричал: «Миленький, только вернись!». А через месяц Москву стали бомбить. Две бомбы угодили на училищный плац. Стекла выбило сразу. Хорошо никто не погиб. Зато рядом загорелись деревянные постройки возле стоящих на путях вагонов с боеприпасами. Тушили всей ротой. Страху не было. Даже какой-то азарт появился.

А потом всех курсантов отправили в летний лагерь на полигон. Учебные орудия были тяжелые 152 миллиметровые. Учились разворачиваться, маскироваться и, само собой, стрелять. Отрабатывались до автоматизма. Тут уж не до глупостей. Наши отступали. Немцы рвались к Москве. В первых числах октября из курсантов сформировали батареи и перебросили их под Можайск. Там оказался и курсант Кочура. Отбивали танковые атаки фашистов пушками, выводя орудия на прямую наводку, под немецкие самолеты, танковые пушки, пулемётный огонь. И били, били немца. Хорошо били. При попадании такого тяжелого снаряда в любой танк противника, он выходил из строя, а если снаряд попадал в башню, её просто срывало. Фашисты «увязли». Но наши несли серьёзные потери. Многие курсанты погибли в тех боях.

«Адская машина»

Через 3 недели тяжелейших боёв в конце октября вместе с другими курсантами отец был отозван с передовой в родное училище, где состоялся досрочный выпуск. После чего новоиспеченных лейтенантов направили в Наркомат обороны для прохождения кадрового отбора во вновь создаваемые боевые части реактивной артиллерии – нового оружия Красной армии. На тот момент реактивные миномёты с «ласковым» названием «Адская машина» были совершенно секретным оружием. С молодыми лейтенантами лично встречался представитель ГКО: - Сам погибай, а технику сохраняй. Главное, чтобы она не досталась фашисту. При угрозе захвата противником – боевые машины уничтожить, даже ценой собственной жизни. Готовы? - Так точно! Позже отец узнал, что беседовал с Членом ЦК ВКП(б) Маленковым Г.М.

Через несколько дней Кочура А.Ф. был направлен командиром батареи в 12-й ГМД - реактивный минометный дивизион Западного фронта и одним из первых в Красной армии принял под командование боевые машины – реактивные минометы - РС, которые в войсках уже стали называть «Катюшами». Перед одним из первых боёв, а было это под Коломной, во время вечернего перехода на позиции, тракторист съехал с заснеженной дороги и о валун разбил картер тяжелой машины (реактивные минометы устанавливали и на трактора). Что делать? Колонна ждать не может, пошла вперед. Мороз под тридцать, масло из картера вытекло. Воду из радиатора пришлось слить, замерзнет – прощай двигатель. Комбат Кочура принимает решение: будем ремонтировать. Кто-то вспомнил, что неподалёку был паровозный завод. Второй трактор зацепил и поволок полуживой агрегат в Коломну. С горем пополам, опросом встретившегося патруля нашли завод. Вернее не совсем завод, а то, что от него осталось. Оказалось, что основные цеха уже эвакуировали, а живой только тот, в котором варят противотанковые «ежи». Дед-охранник в тулупе ворота заводские открыл, а в цех пускать не хотел, мол, без приказа директора не могу. Директора нашли в кабинете дремлющим на потрепанном кожаном диване в валенках и драповом пальто. Убедил его лейтенант пустить установки в цех быстро, а вот в том, что можно заварить разбитый картер у трактора директор сильно засомневался. А сварщики, те просто подняли молодого комбата на смех: « Командир! Все ж знают, что чугун при сварке трескается, а картер-то – чугунный!». Пришлось лейтенанту самому заняться сваркой. Вот тут и пригодились три курса машиностроительного техникума. Через два часа трещина была аккуратно заварена. А сварщики потом признавались: «Хитрый, прихватит электродом трещину в одной точке и остужает, потом в точке рядом, и опять остужает – вот так всё и заварил. Мастер!».

А еще через час Комбат Кочура на боевой машине вытаскивал из дома полусонного заведующего нефтебазой, чтобы тот отпустил масло для двигателя – старое-то вытекло. Потом размораживал его, масло то бишь, застывшее в бочке, искал емкость для его доставки, находил все это и победно возвращался в цех к боевой машине. А часа через два, ругая, на чем свет стоит и водителя, и трактор, и его картер, и тот камень на дороге, ехал в кабине боевой машине с солдатской каской в руках, наполненной ледяной водой, от ближайшей не замерзшей ещё колонки. Потому, что воду из радиатора трактора слили, а в цеху её само собой не было. И главной задачей в этой новой лейтенантской жизни в тот момент было не расплескать воду в каске, потому что исправленный с таким трудом тракторный двигатель без воды, как известно, «и не туды, и не сюды». Трактор при этом нещадно трясло, и выливались драгоценные капли на шинель. И вовсе целому Комбату тогда не хотелось думать, что колонна уже где-то далеко и её не догнать, а фронт рядом и по этой темноте можно запросто угодить к немцам, или в лучшем случае заблудиться и что могут подумать о нём командиры? Посчитать трусом? С позором отдать под трибунал? И предательски сосало при этом под ложечкой. Воду отец все-таки довёз, и боевые машины двинулись в ночь догонять своих, благо не было метели, и остались следы от колонны. Но когда до огневых позиций осталось совсем немного, дорога повернула на озерцо, и под первым трактором затрещал лёд. Водитель испугался и дал задний ход. Пришлось лейтенанту долбить лёд ножом, чтобы понять насколько он крепкий. И приказывать с разгона преодолевать препятствие с открытой дверью кабины. И довести боевые машины к началу артподготовки на огневой рубеж, а потом узнать, что на этом самом озерце провалилась под лёд боевая машина с водителем из их дивизиона. И тот погиб.

Первый орден

Во второй половине ноября 1941 года немецкие части, обойдя г. Тулу, подошли к Кашире. Возникла реальная угроза окружения Москвы. Более 10 реактивных дивизионов было срочно переброшено на защиту города, в том числе и 12 ГМД. Город горел. Немцы методично сбрасывали зажигательные бомбы, особенно в район электростанции, которая питала энергией Москву. Дивизионы с трудом прорвались на окраину города – горели целые улицы деревянных домов, могли воспламениться установки, взорваться боезапас. А вокруг – женщины, старики, дети, горе, смерть. И останавливаться нельзя – приказ. Ранним утром дивизионы нанесли огневой удар. Полыхнуло зарево, горели вражеские машины, рвался боезапас. В атаку рванулся конный корпус генерала Белова. Немцы бежали в панике. Началось наше наступление. «На плечах противника» конники и подтянувшаяся пехота отбили г. Сталиногорск, подошли к г. Белев, но немцы успели опомниться и организовать оборону. Под сильным пулеметным и минометным огнем наши части залегли. Снег, мороз. Командир дивизии принимает решение ударить «катюшами». Но с дальнего расстояния боевые машины дать залп не могли – высок риск попадания в своих, поэтому Комдив отдал приказ вывести 2 боевые машины на прямую наводку и ударить по фашистам. Отчаянное решение. А попади хоть одна из них в руки врага? Совершенно секретное оружие, да с боезапасом. Кто бы отвечал? Правильно, Комдив. Вплоть до трибунала. А там разговор короткий. Враг – и точка. Но выхода не было – потеря дивизии – тот, же трибунал. Поэтому «катюши» - вперед. Это была батарея лейтенанта Кочуры. На полном ходу снаряженные боевые машины выскочили на передний край обороны. Внезапно стрельба затихла. Немцы явно этого не ожидали. Может быть, подумали, что русские едут сдаваться, а может никогда не видели такого оружия. Даже случайная пулеметная очередь, одна минометная мина, не говоря уже про авиационную бомбу или артиллерийский снаряд, попади они в боевую машину в момент развертывания, могли вызвать взрыв всего боезапаса. Тем более что на каждой установке в кабине под сидением водителя находились два ящика с тротиловыми шашками для подрыва, чтобы секретное оружие не досталось врагу. Но риск оказался оправдан. Боевые машины на мгновение остановились, и дали залп. Взметнулось пламя, с шипением и воем огненные стрелы 32 реактивных снарядов за считанные секунды пронзили морозный воздух, послышалась дробь взрывов и высота окрасилась огненными сполохами, окуталась дымом. Наши бойцы бросились в атаку, разнеслось раскатистое «ура-а-а» и высоты были отбиты. Залпом были уничтожены хорошо укрепленные позиции фашистов, две минометные батареи, около десятка пулеметных точек, большое количество живой силы врага и сорвано наступление фашистов. Наше наступление продолжилось. За этот подвиг Анатолий Федорович Кочура был награжден орденом Красной звезды. Ордена и медали получили все участники этой операции. Ведь шли они на верную смерть.

«Бди!»

После разгрома фашистов под Москвой отец получил новую технику на базе ЗИС-6, командовал батареей «Катюш», воевал под Смоленском. В июне 1942 года на фронтах сложилась очень тяжелая обстановка. Мы оставили Севастополь, Харьков, Донбасс, немцы вышли к Дону. Тогда же на переднем крае обороны фашисты стали массово использовать репродукторы для агитации, особенно ночью, сбрасывали листовки и пропуска для сдачи в плен. Перебежчикам обещали свободу, возвращение к семьям на оккупированной территории и, само собой, хорошую жизнь. И еще говорилось, что нужно резать командиров и комиссаров и переходить к доблестным солдатам Вермахта, потому что командиры и комиссары гонят солдат на убой, а война уже проиграна. Наши с этой злобной пропагандой боролись, да и СМЕРШ работал. И хоть все на фронте знали, что даже хранение немецкого пропуска – уже преступление, измена Родине, но в чужую голову не заглянешь, и в душу не залезешь.

Где-то в середине июня отец с Комиссаром дивизиона прибыл на огневую позицию своей батареи, размещенную в 8-ми километрах от линии фронта, с наблюдательного пункта, который располагался метрах в 300-х от окопов. Их обступили огневики – так называли расчеты боевых машин – реактивных минометов «катюша». Расспрашивали как там «на передке», то есть на переднем крае, как ведет себя немец, скоро ли погоним гада. Слушали с интересом, даже шутили. Потом объявили ужин, и Комбат Кочура с Комиссаром остались одни. Боец принес котелки с кашей, хлеба и они устроились возле легковушки принять солдатский ужин. Лето, вечер, тепло. Не стреляют. Мечта! И тут перед ними как из-под земли вырос невысокий солдат – рядовой. И заговорщическим тоном сообщил, что ребята сегодня ночью собираются идти. Отец спросил: «Куда, в деревню, за самогоном?», Комиссар добавил: «К девицам?», - Нет, - ответил боец, - к немцам. Комдив и Комиссар переглянулись. - Вы товарищ рядовой понимаете, что вы говорите? – с металлом в голосе спросил Комиссар, - В нашем Гвардейском дивизионе реактивных минометов – предатели Родины? - Так точно, понимаю, товарищ Комиссар, - вытянулся боец и, чувствуя недоверие в голосе Комиссара, быстро заговорил, - Главный у них – командир противотанкового взвода охраны батареи, старший сержант. Он сегодня ночью дежурит и собирается Вас, товарищ Комиссар, зарезать, забрать удостоверение личности, снять с установки снаряд М8, прийти на наблюдательный пункт на передовой и штыком приколоть Вас, тов. Комбат. Потом тоже забрать удостоверение, а если не найдет, то срезать нашивки. А дружок его, командир отделения связистов, знает проходы на переднем крае, он и проведёт на ту сторону. Сегодня, значит, в 2 часа ночи и начнут. Чтобы спали все. Только теперь, видать, раз Вы, товарищ Комбат сюда приехали, то он Вас здесь, вместе с Комиссаром постарается зарезать. - И сколько всего этих «ребят»? – спросил Комиссар, присвистнув, - Семеро. - Сколько? - медленно процедил Комбат. А в голове пронеслось: «Семеро автоматчиков! На моей батарее. С оружием, почти отделение. Это что же они натворить могут! Если, конечно, солдатик не врёт». - Ну, без меня шестеро, все местные - по-прежнему быстро говорил солдат, - Они и мне предложили, думают, я с ними пойду. А я не предатель и не изменник. Я за Родину. У меня батя воюет, и дядья. - Здесь на батарее из этих, предателей, еще кто-то есть? - спросил Комиссар, - Нет, остальные на переднем крае, в окопах. Они и пропуска немецкие раздобыли, когда их фрицы с самолетов сбрасывали, - А где у сержантов немецкие пропуска? - спросил Комбат, - С собой носят, в гимнастерке. Рассудили, что медлить нельзя.

Комбат составил план операции. В СМЕРШ решили пока не сообщать, а ну как, все не так, и доклад бойца – выдумка. Ведь если их действительно шестеро, то не кричали же они: «Кто тут к немцам идти готов?». Значит, зачинщики должны были агитировать. Не с одним разговоры разговаривать, и не с шестью. Прощупывать. Убеждать. Планы строить. И не за день такое дело сварганишь. А никто не доложил. Ни комиссару, не командиру. Подозрительно. С другой стороны, если всё так, как доложил боец, то действовать надо без разговоров, беспощадно, по законам военного времени. Комиссар привел двух надежных бойцов с автоматами – из партийных. Их проинструктировали, и когда через час сержант приложил руку к пилотке, докладывая Комбату о приеме дежурства, его с двух сторон подхватили бойцы, сдернули с плеча автомат, стали валить, но он извернулся, высвободил руку, расстегнул карман гимнастерки и сунул в рот какую-то бумагу. Сержанта всё-таки зажали, скрутили, и вытащили изо рта часть зажеванного немецкого пропуска. Вот тебе и улика. Значит, не соврал солдат! Второго сержанта – связиста якобы вызвали на узел связи и на входе в землянку очень аккуратно связали. Тот и не дёргался. Под дулом ППШ это не совсем удобно. В кармане его гимнастерки тоже обнаружили немецкий пропуск. Только целый и не один. Два: один, стало быть, на себя, а второй – на группу. Запасливый. Обоих предателей положили в шалаш и поставили автоматчика у входа. Доложили в СМЕРШ, и через десяток минут подъехала крытая машина с особистами. «Голубчиков» загрузили и увезли. Остальных, как сказали «смершевцы» «взяли» быстро и без сопротивления в тот же вечер.

Оказалось, что готовились они почти месяц. Подбирали себе единомышленников. Разрабатывали план. Особое место занимал снаряд от «катюши». Рассчитывали, что немцы не только их не заподозрят в шпионаже на Красную армию, но ещё и наградят за совершенно секретное оружие. Позже отец узнал, что сержантов - организаторов расстреляли. А ещё через три дня фашисты предприняли ночную атаку, прорвали нашу оборону и отсекли НП Комбата Кочуры от своих. Разорвавшимся снарядом отец был ранен – ему раздробило руку, контужен. Собрав раненых он, с оставшимися в живых бойцами, через болото, по грудь в воде, таща на носилках раненого лейтенанта - связиста, вышел на нашу линию обороны, где едва спасся от «дружеского огня» - их приняли за немцев.

Потом был медсанбат, где он чуть не умер от заражения крови, госпиталь, и снова фронт, назначение Начальником штаба 10 Гвардейского отдельного дивизиона РС, тяжелые бои под Ржевом.

Курско-Орловская битва

В канун нового 1943 года ст. лейтенант А.Ф.Кочура получил новое назначение – помощником начальника штаба формирующегося полка реактивной артиллерии, и лично формировал полк до прибытия его командира. Ему в то время было всего 25 лет. Весной 1943 года полк был переброшен под Елец, где в составе 2-й танковой армии участвовал в наступлении, а потом отражал контратаки фашистов, после чего уже в мае был переброшен на направление главного удара Курско-Орловской битвы. За храбрость в боях Рис.2 1943 год Центральный фронт. на Курско-Орловской дуге Гв. Капитан Кочура А.Ф. был представлен к награждению орденом «Отечественная война II степени»: «Гвардии Капитан Кочура – первый помощник начальника штаба полка. Во всей повседневной работе и особенно в последних боях, показал себя энергичным, инициативным храбрым командиром, полностью овладевшим техникой управления огнем дивизионов «РС» и умеющим организовать оперативную работу штаба. В боях 6.07.43 года на участке 6 ГСД, т. Кочура лично управлял огнем дивизионов. Под его личным руководством за день уничтожено до 9 танков и до 400 солдат и офицеров противника. 5.07.43 года выводя штаб полка из-под усиленной бомбежки и артобстрела, т. Кочура презирая смерть, сохранил штаб полка и сразу же наладил управление боем. 10.07.43 года при отражении танковых атак противника в р-не д. Кашара участок 70 СД/ тов. Кочура лично ставил огневые задачи дивизионам и лично участвовал в выполнении этих задач, чем предотвратил успех атак противника» - это строки из Приказа Командующего артиллерией Центрального фронта о награждении Кочуры А.Ф. медалью «ЗА ОТВАГУ». В ходе Курско-Орловской битвы отец был назначен командиром 17 Гвардейского дивизиона реактивных минометов. 1-й Белорусский фронт В конце 1943 года Гвардейский дивизион в составе 1-го Белорусского фронта вел ожесточенные бои за освобождение Советской Белоруссии: «В жестоких боях за освобождение г. Гомель и прорыва сильно укрепленной обороны противника с 12 по 26 ноября на правом берегу реки Сож, … командир 17 ГМД гвардии капитан Кочура проявил мужество и умение управлять огнем своего дивизиона. 12.11.43 года выследил скопление пехоты и огневых точек противника, смелым маневром подтянул батарею М8 к передовой и прямой наводкой уничтожил до роты пехоты и 9 огневых точек противника. В результате произведенного залпа наша пехота овладела южной окраиной деревни Хальч. 17.11.43 тов. Кочура произвел дивизионный залп по батарее 6-ти ствольных минометов в р-не д. Станки. После занятия нашими частями д. Станки, в лощине было обнаружено 9 шестиствольных минометов. 21.11.43 года после занятия нашими частями д. Хальч т. Кочура с одной батареей форсировал р. Сож и занял ОП в боевых порядках пехоты. 4-мя произведенными залпами по д. Калиновка, разрушил траншеи противника, уничтожил до взвода пехоты, и 7-мь огневых точек. В результате огня его батареи, наши части овладели д. Калиновка. 26.11.43 года во время преследования пр-ка т. Кочура в д. Ивановка обнаружил пр-ка оказывавшего сопротивление, дал батарейный залп по нем, и обеспечил успешное продвижение наших частей» - это строки из Приказа Командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта о награждении гвардии капитана Кочура А.Ф. орденом «Красное Знамя». В апреле 1944 года гвардии майор Кочура А.Ф. был назначен Старшим помощником начальника оперативного отделения ГМЧ Штаба 1-го Белорусского фронта у Генерала Рокоссовского. В ходе Ковельской наступательной операции за смелость, решительность и находчивость был представлен к награждению орденом «Отечественная война I степени»: «Тов. Кочура А.Ф. работает старшим помощником начальника оперативного отделения штаба Опергруппы ГМЧ 1 БФ с апреля м-ца 1944 года. За указанный период т. Кочура показал себя высоко грамотным культурным штабным офицером, отдающим все свои знания на выполнение порученного ему дела, не считаясь ни с усталостью, ни с временем. При проведении наступательных операций, тов. Кочура, на месте, в частях принимал активное участие по оперативному управлению частями. В период с 4.6. по 20.6.44 года тов. Кочура руководил оперативной переброской 4-х полков по жел.дор. из р-на Ковель на участок 65 Армии. Перевозку организовал четко и в срок.

Рис.5 Наградной лист Кочуры А.Ф.от 4.08.1944г. С 12.07. по 20.7. 44 года принимал участие в подготовке операции в районе Ковель, а с началом операции находился на НП и обеспечивал оперативное руководство по управлению огнем полков РС. Тов. Кочура смел, решителен, находчив» - это строки из Приказа Командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта о награждении Гвардии майора Кочуры орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ» за Ковельскую операцию. На Берлин! После освобождения Белоруссии 37 Гвардейскому минометному Краснознаменному ордена Кутузова полку было присвоено наименование Гомельского, а отец был назначен начальником штаба полка. И, вместе с полком, в составе 1-го Белорусского фронта освобождал Польшу, ее столицу Варшаву, а потом с боями шел на Берлин. В ходе сражения за Зееловские высоты за умелую оперативную подготовку наступательной операции и организации взаимодействия между частями в ходе ее выполнения, обеспечившей минимальные потери живой силы и техники был представлен к награждению орденом «Александра Невского»: «Тов. Кочура во время подготовки операции по прорыву обороны противника в районе гор. Реетц организовал четкую работу штаба полка, что предрешило успех боя. Во время прорыва обороны противника и преследования его, благодаря четко налаженному бесперебойному управлению дивизионами было достигнуто полное взаимодействие с поддерживаемым соединением, что дало возможность командиру полка, руководя массированным огнем производить огневые налеты именно в том месте, где этого требовала обстановка, что способствовало успеху боя пехоты. За четкую организацию работы, обеспечившую выполнение задач стрелковыми соединениями» по приказу Командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта Гвардии майор Кочура А.Ф. был награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА II СТЕПЕНИ»

Берлинская операция

«Бой у берлинской типографии был самым тяжелым для советских воинов. Здания типографии занимали целый квартал, были обнесены высокими и прочными стенами из кирпича. Лавина огня из окон и амбразур зданий остановила наши части на подступах к типографии. Были сформированы штурмовые группы РС под командованием майора Кочура, старших лейтенантов Смирнова и Шибаева. Выбирая позиции на расстоянии 50 метров от здания, группы ударили по целям огнем реактивных снарядов. Вражеская крепость пала. Командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта докладывал маршалу Г.К. Жукову, что из всех видов артиллерии огонь штурмовых отрядов РС, несмотря на несовершенный способ стрельбы, оказался самым действенным» - это строки из книги «Ракетчики» (Сборник/Григорьев М.Г. и др. – М. ДОСААФ, 1979). Задачу по поиску наиболее действенного способа поддержки пехоты и танков в городских условиях Гв.майор Кочура получил лично от Командующего артиллерией фронта. И быстро придумал и сконструировал приспособление для стрельбы «из окна в окно». Снаряды применили «катюшные» М-13 и М-31. Проводку изготовили из штатной, с неисправной боевой машины и приспособили для одиночной стрельбы.

Пробные стрельбы показали хороший результат. Однако не всегда удавалось без потерь устанавливать снаряды на подоконнике, мешали снайперы и автоматчики. И все же такой способ стрельбы был гораздо эффективнее применения ствольной артиллерии и даже съемных направляющих установки РС. Во время боевого применения вскрылась неприятная деталь: при попадании реактивного снаряда, особенно М13, в стену старого дома, а это полтора метра кирпичной кладки, он взрывался и разлетался как яичная скорлупа, практически не нанося ущерба дому и засевшим в нем фашистам. А попасть точно в окно не всегда удавалось. Дело пошло гораздо лучше, когда отец применил снаряды от немецкого шестиствольного реактивного миномета, по прозванию «ванюша», запас которых был захвачен пехотой в ходе боя. Они пробивали вековые стены. Все дело было в «строении» снаряда. Наши «катюшные» - имели два разделенных тротиловых заряда. При попадании в препятствие заряды одновременно взрывались, давление встречной ударной волны удваивалось, разрушительная сила повышалась и повышалась температура, поэтому осколки нагревались до 800 градусов, а немцы считали снаряды термитными.

Снаряды от немецких «ванюш» были в этом смысле обычными, но с дополнительными соплами для обеспечения вращения в полете, что повышало точность стрельбы, скорость полета снаряда, а значит, и пробивную способность. Что и было нужно в условиях берлинских улиц. Немцы, понятное дело, о таком применении своих снарядов и не думали, зато русская смекалка и техническое образование помогли. Технологию Кочура разработал такую: напротив каждого из подъездов дома – крепости устанавливался реактивный снаряд, отец давал свисток или делал три выстрела из пистолета и снаряды одновременно запускали. Звучал страшный грохот, дом приподнимался и рушился весь вместе с засевшими в нем фашистами. На месте оставался только столб пыли, и груда развалин. Так штурмовые отряды под руководством Гвардии майора Кочуры, находясь под прицельным огнем врага, «завалили» четыре квартала в районе типографии и расчистили путь нашим бойцам к Рейхстагу. Сколько спасенных жизней наших солдат стоили эти кварталы? И на сколько дней продлилась бы война? Кто знает… За этот подвиг отец был представлен к званию Героя Советского Союза, награжден орденом «Ленина».

После войны

После Великой Отечественной войны А.Ф. Кочура командовал Отдельным дивизионом ГМД Группы Советских войск в Германии, а в конце 1945 года пришли документы и «затерявшийся» орден «Красной звезды» за операцию на Висле. Это был шестой боевой орден за Великую Отечественную войну. После вывода части из ГСВГ был назначен Командиром дивизиона реактивных установок, расквартированном в г. Пушкине (под Ленинградом). Получил звание подполковник.

В 1958 году дали знать о себе старые военные раны, отец был демобилизован, работал Начальником лаборатории электротехники в Пушкинском военно-строительном техническом училище, а с 1974 года по 1989 год – Начальником отделения технических измерений кафедры Автоматики Ленинградского ВВМИУ им. В.И Ленина. В 1992 году отца не стало.

А.Ф. Кочура похоронен на Казанском кладбище г. Пушкина.