Липман

Гиршевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

(1903 - 1990). Кокотов Липман Гиршевич родился в 1903 г. на станции Унеча (Черниговская губерния, Российская империя, с 1940 г. – город, ныне – административный центр Унечского р-на, Брянская обл., Россия). Отец – Мойше-Гирш Абрамович Кокотов (годы жизни – 1868–1941, меламед (учитель) в хедере (еврейская начальная школа), перед Великой Отечественной войной проживал в гор. Новозыбкове (ныне – административный центр Новозыбковского р-на Брянской обл., Россия), на ул. Набережной, в частном доме № 10). Мать - Фаина (Фейге-Ривка нах Липман) Пентель (годы жизни – 1880–1933). Семья была многодетной: пятеро сыновей, две дочери.

Липман Кокотов окончил реальное училище, два класса гимназии и школу 2-й ступени. В 1921 г. уехал учится в Москву. В 1924 г. переехал в Ленинград.

По заданию ЦК ВКП(б) работал в Красноярске в газете «Красноярский рабочий». В 1938 г. арестован как "враг народа". По делу проходило 25 человек. В том же году у него родился сын Борис. Отпущен на свободу. В декабре 1939 г. приказом Народного комиссариата обороны (НКО) ему присвоено воинское звание – старший политрук. 16 января 1940 г. дело прекращено за недостаточностью улик.

После начала Великой Отечественной войны записался добровольцем в Ленинградскую Армию Народного ополчения. При ней создается газета «На защиту Ленинграда». В июле 1941 г. отозван из полка и зачислен в штат газеты. По роду работы обходил госпитали, беседовал с ранеными, записывал боевые эпизоды. Семью эвакуировал на Урал. Выезжал на боевые позиции. С осени 1941 г. – сотрудник Ленинградского областного отделения ТАСС (располагалось по адресу: Ленинград, ул. Социалистическая, дом № 149). Зимой 1942 г. в изможденном состоянии переправлен через Ладогу на Волховский фронт. Работает военным корреспондентом 54-й армии. Один из его материалов был напечатан в центральных газетах: миномётная мина попала в красноармейца, застряла у него в правой подмышке и не разорвалась; раненого бойца с большим трудом эвакуировали с поля боя; врач, рискуя жизнью, надрезал мышцу и извлек мину.

В марте 1942 г. вызван в Ленинград, выполнял специальное задание Политуправления Военного совета фронта. С 1942 г. – сотрудник газеты «Ленинградский партизан» (издавалась при штабе Ленинградского штаба партизанского движения (ЛШПД), редакция размещалась в пос. Хвойная (ныне – административный центр Хвойнинского р-на Новгородской обл., Россия)) и одновременно корреспондент ТАСС. В 1942 г. направлен в командировку в 3-ю Ленинградскую партизанскую бригаду Александра Германа. Его коллегой и товарищем был ленинградский журналист И.В. Виноградов, будущий автор книги о ленинградских партизанах «Строки, пропахшие порохом». Липман Кокотов участвовал в составлении текстов партизанских листовок.

В октябре 1942 г. Кокотов вернулся на Большую землю. В Музей обороны Ленинграда передал фуражку и планшет геройски погибшего командира 3-й Ленинградской партизанской бригады Александра Германа. В 1943 г. направил запрос в Новозыбковский горсовет с просьбой сообщить о судьбе его отца Мойше-Гирш Кокотова. В том же году получил страшное известие: «Ваш отец… проживавший по Набережной, 10, во время оккупации города Новозыбкова расстрелян немецкими фашистами». Тело закопали в общей могиле в Новозыбкове.

С 6 марта по 1 мая 1944 г. находился в распоряжении ЛШПД. В марте того же года в Ленинград из эвакуации вернулась его семья.

Будучи коммунистом и интернационалистом, болезненно переживал рост антисемитских настроений в советском обществе после войны. В один из дней, когда в СССР бурно обсуждалось и клеймилось так называемое «дело врачей» и шла травля "космополитов безродных", пришёл в милицию и написал заявление, чтобы ему переделали паспорт с тогдашнего Леонида Григорьевича на правильное – Липман Гиршевич.

Умер 27 апреля 1990 г. в Ленинграде. Похоронен на Преображенском (еврейском) кладбище. Близкие его звали Липа, а коллеги на русский манер – Лёня, Леонид Григорьевич. Награжден медалями – «Партизану Отечественной войны» II степени (приказом начальника ЛШПД № 16/Н от 6 ноября 1943 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г., вручена в 1948 г.), памятными знаками – «Народное ополчение Ленинграда» (4 июля 1971 г.), «Ленинградский партизан» (27 января 1974 г.).

Дети – Владимир, Фаина, Борис. Супруга – Любовь Шахнович. Старший сын Владимир проживает в гор. Маале-Адумим (Израиль). Младший сын Борис проживает в Берлине (Германия).

Боевой путь

Воспоминания

Ленинградские военные заметки Л.Г. Кокотова

Ленинградское ополчение

«Идут горестные вести. Немцы наступают. Сегодня пал один город, завтра - второй. И, наконец, самое страшное - враг на пороге твоего города. В Ленинграде формируется добровольная Армия Народного ополчения. Конечно, для меня в первые же дни был решён вопрос: я сторонним наблюдателем в войне не буду!

И когда я объявил Любаньке, что записался добровольцем, то не услышал никакого возражения. Я понимал, как ей тяжело со мной расставаться. Ведь совсем недавно она пережила одиночество из-за моего дикого, ничем неоправданного ареста, мы ещё не оправились от старой беды.

Но что может сравниться с постигшей страну бедой?

Не знаю почему, но момент записи мне особенно запомнился. Произошло это в помещении Института железнодорожной связи на Петроградской стороне. Длинные очереди. Терпеливо ждут. Кого только здесь не было: и пожилые люди, и зелёная молодежь, женщины, рабочие, служащие, учёные. Лица строгие, сосредоточенные. У меня одно ощущение - поднялся народ, и я с ним. Имя, отчество, фамилия, адрес, служил ли в армии, воинское звание. И никаких документов. У меня их, по крайней мере, не спрашивали.

И вот я в военной форме, в непривычных тяжеленных кирзовых сапогах, которые я натянул на неумело заправленные портянки. Стою в строю, ноги, как в огне. Началась скоропалительная военная подготовка. Учимся по учебной винтовке, бросаем деревянные болванки, именуемые гранатами, откапываем окопы. И всё это какое-то ненастоящее. Ненастоящее оружие, ненастоящие гранаты. Мы ещё тогда не знали, что просто настоящего ничего не было. Винтовки были получены в момент отправки на фронт, и то не всем они достались.

Но что было настоящим, это готовность людей умереть, готовность жертвовать собой для защиты Отечества. Армия Народного ополчения была сформирована в короткие сроки. Смело скажу, что в неё вошли лучшие люди, цвет нашего города. Каждый район сформировал свою дивизию. Крупные предприятия сформировали свои полки, дивизии».

В газете «На защиту Ленинграда»

«При политотделе Армии была организована газета, которую назвали «На защиту Ленинграда». Меня отозвали из полка и зачислили в штат газеты.

Газета эта была весьма своеобразна. В ней кроме редактора не было ни одного военного человека, ни один журналист не имел опыта работы в военной газете. Все мы были сугубо гражданские люди, но, как теперь говорят, наша адаптация в новых условиях прошла довольно безболезненно…

В общем, в редакции господствовал дух товарищества, доброжелательства. Все работали много, сновали, как челноки, между редакцией и фронтом. Ведь фронт-то скоро оказался у самого порога дома.

Мои первые редакционные задания были в пределах города. При первых налётах на город появились ракетчики, которые наводили вражеские самолёты на цель. Мне пришлось беседовать с людьми или ловившими ракетчиков, или видевшими сигналы. Безусловно, какое-то количество вражеских лазутчиков орудовало в городе. Но это вызвало своеобразный психоз - люди видели ракетчиков и сигнализацию там, где не было ни ракетчиков, ни сигналов. Какой резон был сигналить с какого-нибудь пустыря или глухого двора, где какого-нибудь значительного объекта не было ни в ближнем, ни в дальнем окружении? Но людей можно было понять, это была преувеличенная, но естественная настороженность...

Первое время мне поручали также обходить госпитали, беседовать с ранеными и записывать боевые эпизоды. И опять помню я свой первый поход в госпиталь, развернувшийся в больнице им. Мечникова. Не знаю, почему я оказался не у главного входа, а у задних корпусов, там, где вблизи проходит железнодорожная ветка. Больничный корпус был битком набит. Палаты заполнены ранеными, они лежали в вестибюле, в коридорах. Стоны, искажённые страданием лица. Болью и страданием был насыщен сам воздух. От жалости сжималось сердце. Страшно! Не могу дышать. Я ушёл, так ни с кем не побеседовав. Ещё долго в ушах звучали стоны, а перед глазами стояли страдающие измученные лица. За свою долгую газетную практику это был первый случай, когда задание мною не было выполнено.

Впечатление, произведённое первым посещением госпиталя, может только сравниться с тем, когда я на поле боя увидел впервые убитых. Как-то не вмещалось в сознании - как это могло случиться? Вот я только видел человека живым, улыбающимся, разговаривающим, и вдруг неподвижный труп, который волочат по подзамерзшей, присыпанной первым снежком земле.

Потом ко всему этому я привык. Нет, не привык. Привыкнуть к этому невозможно. Но острота чувств отупела, нервы были зажаты в клещи. Вероятно, это была защитная реакция человеческой психики. Иначе всё это нельзя было бы перенести…».

Боевое крещение

«А немцы нажимали, фронт всё ближе и ближе. Чтобы попасть на передовую линию, далеко ездить не надо было. Из каждой такой поездки возвращался с разбитым сердцем. Я видел подлинную самоотверженность людей. Но, увы, к сожалению, эта самоотверженность чаще всего обращалась в самопожертвование. У фашистов была и выучка, и техника, а у нас, у народоополченцев - ни того, ни другого. Только в воле к победе, в готовности лечь костьми, а врага не пропустить, была наша сила.

Памятен один эпизод, приведший меня в отчаяние. Меня вместе с Майским (бывшим собкором «Известий») направили за Красное Село. Здесь, у деревни Русско-Высоцкое, в лесу, были замаскированы артиллерийские позиции, частью которых командовал бывший участник Челюскинской эпопеи (к сожалению, не могу вспомнить его фамилию). Батареи обслуживались ополченцами завода им. Марти, как тогда назывался Адмиралтейский завод, и Института железнодорожного транспорта. Народ подобрался боевой, проходивший раньше службу в артиллерийских частях. Несколько дней фашисты атаковали наши позиции. Атаки повторялись беспрерывно. Наши артиллеристы били прямой наводкой. С большими потерями откатывались фашисты назад. Я помню, как командир отчаянно ругался:

- Где же наша пехота, почему же она нас не поддерживает?!

Так продолжалось до тех пор, пока фашисты не засекли все наши орудия. Наши огневые точки одна за другой выходили из строя. Немцы повели наступление. В лесу не было и метра, не простреливаемого немцами - разрывы снарядов, пулемётный огонь. Ясно стало, что долго наших позиций не удержать. Командир приказал мне и Майскому любым путем выбраться и доложить в штабе Красносельского укрепрайона о положении дел.

Выбраться, но как? Головы не поднять. Мы ползли, ползли долго, до изнеможения. Оборванные, грязные мы добралась до КП.

Возвращаемся в Ленинград. Горько, тревожно на душе. Приближаемся к городу. О, ужас! Всё небо над Ленинградом покрыто чёрным дымом. Дым зловеще клубился, извивался, покрывая всё большее пространство. Казалось, что весь город горит. Потом мы узнали, что горели Бадаевские склады, огонь уничтожал продовольственные запасы города…

Теперь, когда я думаю о ленинградских ополченцах, то не могу не восхищаться их воинским подвигом. Это они сдержали первый натиск врага на наш город, они своими телами преградили ему путь. Их подвиг тем более велик, что это же не были регулярные, обученные воинские части. Это были сугубо гражданские люди, рабочие, инженеры, учителя, учёные, зелёная молодежь и пожилые люди. Они были плохо вооружены и неумелы. Перед ним стоял лютый грозный враг, но они не дрогнули.

Помню в один из дней, когда наши ополченческие подразделения терпели особенно большие потери, меня назначили дежурным по штабу Армии. Штаб располагался тогда в Мариинском дворце. Я сидел в вестибюле штаба. Чередой приходили один за другим ополченцы разбитых частей. Ленинградцы, у которых были в городе свои семьи, свои квартиры, не шли к себе домой, а прямо с позиций приходили в штаб. Они, не остывшие от боя, снова отдавали себя в распоряжение командования. Здесь же, во дворе штаба, формировали новые части и с ходу отправляли на фронт.

Я горд, что был вместе с ними в эти трудные для Ленинграда, для Родины дни. Я горжусь памятным знаком, на котором начертано – «Ленинградское ополчение».

Армия, героическая армия ополченцев, выполнила свой долг перед Родиной, перед городом Ленина. Остатки Армии влились в регулярные части. Вместе со штабом, была упразднена и газета. Всех сотрудников откомандировали в армейские газеты регулярных частей. Большинство перебрались в 53-ю Армию».

Работа в Ленинградском отделении ТАСС

«В моей судьбе был прочерчен очередной зигзаг. Случилось так, что в высших инстанциях было решено военизировать ленинградское отделение ТАСС. Начальником этого отделения Политотдел Ленинградского фронта назначили редактора ополченческой газеты полковника Коновалова, а начальником группы военных корреспондентов - старшего политрука Кокотова.

Это было время, когда население города начало основательно голодать. Штат сотрудников ТАСС состоял из лиц гражданских и военных. Мы, военные, имели продовольственные аттестаты, получали больше хлеба, пользовались военными столовыми. Я, например, одно время кормился в столовой Дома офицеров. В худшем положении оказались гражданские сотрудники…

Люди умирали. Смерть настигала их как бы мгновенно. Так мгновенно умер фоторепортер, если память не изменяет мне, фамилия его была Хаютин. Он работал до последней минуты, до последнего мгновения. Он вернулся с задания, присел и умер.

Голод донял и меня. Я всячески боролся с ним. Свой 300-граммовый паёк хлеба я делил строго на три части и съедал его в 3 раза - утром, днем и вечером. Подкрепляла нас «дуранда» (жмых). Твердые, как камень, пласты (доски) жмыха доставал для нас ловкий, жуликоватый зам. начальника ТАССа Арсентьев. На эти «доски» набрасывались голодные и грызли их сухими, ломая зубы. Я терпеливо ждал, пока они разварятся или просто разогреются на печурке, тогда дуранда становилась более удобоваримой. В промёрзшей комнате я ежедневно раздевался до пояса и умывался ледяной водой. Несколько раз мне удалось вымыться под горячим душем на электростанции на Фонтанке, где брат нашего сотрудника Зельманова был главным инженером. Это мытьё превращалось в подлинный праздник.

Всё же вскоре у меня распухли ноги и ослабло зрение. Ноги были такие, точно под кожу вложили вату. Ступать было тяжело и противно. Донимали бомбёжки и обстрелы…

Работать пришлось очень много. Материал, поступавший от военных корреспондентов с фронтов, от корреспондентов по городу, надо было обработать. Мы составляли бюллетени, которые рассылали городским, военным газетам, ежедневно передавали материал в Москву для печати Страны и Информбюро, для заграницы. Кроме того, Политотдел фронта почему-то взвалил на нас выпуск листовок, брошюр, в частности с выступлениями Сталина. А в редакции нас работало только два человека, я по военной части и другой редактор, Шур - по гражданской.

Район, где помещался ТАСС, почему-то стал предметом особого внимания немецкой авиации и артиллерии. Нас бомбили, обстреливали. Бомбы и снаряды попадали в соседние дома. У нас не осталось ни одного целого стекла. Нас переселили в подвал. Здесь мы работали, здесь и жили. Кстати, работали мы при коптилках. Света не было…».

Трагические будни блокадного Ленинграда

«А смерть косила беспощадно. Ей было легко справляться с голодными обессилившими людьми. «Мумии», завернутые в старые одеяла, в простыни, нагруженные на саночки, которые тащили на себе не люди, а живые тени. Вот-вот тень упадет и ляжет рядом с мертвецом. Эта обычная будничная уличная картина тех дней.

Но то, что я видел на сборном пункте, куда свозили мертвых, никогда не забудешь. У моей знакомой умерла тётушка, и она попросила меня помочь её отвезти на сборный пункт. Это была ранняя весна. Как отвезти труп? В старье на чердаке я нашёл детскую коляску с плетёной корзиной (такие детские коляски были в старину). Пришлось снять корзину, приладить гладильную доску, к которой привязал труп, и через весь Невский отправились в Александро-Невскую лавру. В одной из церквей был тот пункт, куда свозили покойников.

Если я скажу, что то, что я увидел, было страшно, это вовсе не выразит то чувство, которое охватило меня, когда я вошёл в церковь. Мертвецы лежали штабелями, между которыми были узкие проходы. Сколько насильно прерванных человеческих жизней, сколько прерванных человеческих счастливых судеб! Сколько горя их смерть принесла! Вернутся воины с фронта, вернутся дети из эвакуации. Они будут искать своих родителей, жён, отцов, матерей, братьев, сестёр и не найдут. Не найдут даже их могил. Ведь они будут похоронены безымянными в бесконечных траншеях, вырытых в замерзшей, многострадальной ленинградской земле.

Я внёс труп в церковь. Меня заставили забросить его наверх штабеля. Для того, чтобы справиться с этим нелёгким делом, мне пришлось упираться коленями, ступнями ног в тех, кто совсем недавно был живыми людьми, которых любили и которые любили, которые думали, творили. А теперь...

Нет, это не забыть и не простить творивших это зло! Трудно было ленинградцам. Они страдали, но они и показали величие духа...

В ТАССе мы каждый день получали корреспонденции о трудовых подвигах людей. Да и сами корреспонденты совершали подвиг. Разве не подвиг совершал Баннов, пешком добиравшийся от завода «Большевик», чтобы сдать корреспонденцию, или Питерский, проделывавший свои вояжи от Кировского завода. Питерский отморозил ноги и в результате гангрены умер. Они несли свои корреспонденции, мы их передавали на всю страну, на весь мир, говоря: знайте, голодающий, холодающий Ленинград жив, он трудится, борется, не сдается врагу! …».

На Волховском фронте

«Редакторская работа занимала много времени и требовала большого труда. Но всё же, время от времени, я выезжал на фронт, тем более что он был здесь же, сразу за ленинградскими заставами.

В середине зимы мне стало совсем худо. Ноги меня плохо держали, временами я вовсе терял зрение. Было решено переправить меня через Ладогу на Волховский фронт. Вместе со мной отправились военкоры Аркадий Виноградов и Павел Лукницкий. Лукницкий, изрядно изголодавшийся, по приезде в штаб армии, которой командовал Федюнинский, так набросился на еду, что пришлось его отправить в госпиталь. Меня с Аркадием предупредили о том, чтобы после ленинградского голодания не очень усердствовали с едой. Сдерживаться было трудно, пришлось держать себя в руках. Но, уходя из штабной столовой, я всё-таки набивал карманы хлебом. Как вкусен был хлеб!

Через несколько дней мы начали входить в курс боевых операций. Не собираюсь здесь рассказывать о них. Единственно скажу, что бои здесь велись тяжёлые, в труднейших условиях, с большими потерями. До сих пор перед глазами стоит высокая железнодорожная насыпь у станции Погосты. Сотни и сотни наших людей полегли у этой насыпи. Мне пришлось быть здесь во время одной атаки, когда наша часть собиралась одолеть эту неприступную насыпь. С наступлением темноты в часть прибыло подкрепление, если память мне не изменяет, около трехсот человек. На рассвете их кинули в атаку. Немногие из них вернулись из боя. Миномётный огонь немцев был настолько плотный, что прямое попадание мин было случаем нередким.

Об одном из таких случаев была напечатана моя корреспонденция в центральных газетах. Мина попала в нашего бойца, но не разорвалась, а застряла, зажатая бицепсом у стабилизатора, кость была раздроблена. С большим трудом удалось эвакуировать с поля боя раненого. Врач, рискуя жизнью, надрезал мышцу и извлек мину, вынес её в безопасное место, где она и взорвалась. Раненый был спасен.

На Волховский фронт я стал выезжать часто. Через Ладогу, по «Дороге жизни», я перебирался и по зимнику, и на пароходах, неоднократно выезжал на передовые позиции. Смерть была рядом. Тогда я об этом не думал. Я был солдат, а солдату о смерти думать нельзя было...».

В партизанской столице Хвойной

«Я снова иду по «Дороге жизни». На сей раз не по льду и не по воде, а по воздуху. Опасность была не меньшая. Ведь небо постоянно бороздили фашистские стервятники. Но погода нам благоприятствовала, летели мы в сплошном молоке, видимость была ничтожная, следовательно, и опасность наткнутся на немца меньшая.

Собственно говоря, почему меня везут в Хвойную, было мне не совсем понятно. Ведь в военное время нельзя было задавать лишних вопросов.

Вот я в Хвойной - маленький городишко Новгородской области. Кругом лес, а в лесу невдалеке от города, землянки. Здесь основная база Штаба партизанского движения Ленинградской области. Здесь своеобразный перевалочный пункт. Отсюда направляются люди в немецкий тыл, сюда из тыла перебрасывают раненых. В Хвойной госпиталь, в котором их лечат. Отсюда партизанская эскадрилья перебрасывает боеприпасы, вооружение, продовольствие. Здесь штаб».

Газета «Ленинградский партизан»

«Среди разных служб большое место занимает партизанское издательство. Издательская деятельность состоит в выпуске двух газет: «Ленинградский партизан» - для партизанских бригад, действующих в немецком тылу, и «За Родину» - для населения оккупированных районов. Была и ещё одна область деятельности издательства - выпуск листовок. Газеты и листовки перебрасывались на самолетах…

Каждая из двух газет должна была иметь редактора. Газету «За Родину» редактировал И. Виноградов, а место редактора «Ленинградского партизана» было вакантно. Вот его и предназначили для меня. Мне сразу это предложение пришлось не по вкусу. Сидеть в Хвойной, в землянке и писать о партизанах, для партизан, не видя ни партизан, ни партизанской войны, явно мне не улыбалось…

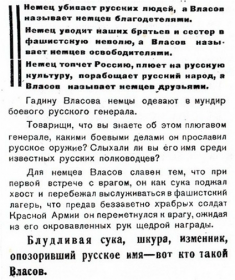

Хотя я редакторства не принял и, кажется, подпись под газетой не ставил, но вся работа в ней легла на мои плечи. Не скажу, что работа меня не увлекла. Работы было много, и часто она захватывала меня. Особенно меня захватывало написание листовок. Я писал, прямо скажу, кровью сердца своего. И сам материал, который брался в основу листовки, и сознание, что говоришь непосредственно с теми, кто стоит лицом к лицу с врагом, не могли не волновать меня…».

В тылу врага. Третья Ленинградская партизанская бригада

«Наконец я получил командировку в Третью партизанскую бригаду. Эта бригада была особенная. Она действовала не на территории Ленинградской области, а в Псковской. Командовал ею, в отличие от других, профессиональный военный Герман - ленинградец. Окончил военное общеармейское училище, учился в Академии Генерального штаба. Не знаю точно, как он попал в немецкий тыл, но так или иначе, именно Герман был организатором первой небольшой боевой группы. Сперва в ней было несколько десятков человек. За короткое время она выросла в бригаду, насчитывающую более 2000 бойцов. Сам Герман стал на Псковщине человеком - легендой.

О его героизме складывали легенды. Популярность его была огромна, можно смело сказать, что по всей оккупированной Псковской области не было ни взрослого, ни ребенка, кто не знал бы Германа. Подавляющее число партизан Третьей бригады были местные жители - псковитяне. Среди партизан были и старики, и зелёная молодежь. Я был свидетелем, когда матери приводили своих сыновней, мальчиков 14-16 лет, и упрашивали взять их в отряд.

- Лучше пусть они будут с вами, чем их угонят в неметчину, в неволю, - со слезами говорили матери.

Бригада Германа наводила на немцев страх. В этом я убедился с первых же часов моего появления в бригаде. Вот картина партизанской жизни, которая меня поразила в первые дни пребывания в бригаде.

Ночь. Темнота непроницаема. Рядом с тобой стоят люди, но ты их не видишь. Слышно только напряженное дыхание. Вдруг там где-то вдали, сверху раздался шум приближающихся самолётов. Вспыхнули условные костры. Один за другим садятся У-2. Быстро идёт выгрузка. Одновременно тяжёлые «Дугласы» сбрасывают груз на парашютах.

А где же немцы? Они здесь, рядом, в 2-3 километрах, а то и ближе. Кругом начинается переполох. Из окружающих деревень, где имеются немецкие гарнизоны, взвиваются в небо осветительные ракеты - одна, другая, третья. На аэродроме становится светло. Слышна беспорядочная стрельба. Партизаны не спешат, они спокойно делают свое дело. Партизаны хорошо знают, что немцы не посмеют приблизиться к нашему расположению.

Немцы, конечно, беспокоили нашу бригаду. Но в каждом случае они для этого собирали вдвое-втрое большую силу, чем располагали партизаны…

Бригада жила беспокойной, напряженной жизнью. Командование направляло боевые группы для диверсионной работы на железной дороге и для налётов на гарнизоны, снаряжало своих людей в дальнюю разведку.

Герман придерживался особой тактики. Бригада не пряталась в лесу, не имела лесных баз. Её боевые успехи и, в известной мере, безопасность были в её подвижности. Бригада была всё время в движении, всё время в походе. Мы появлялись неожиданно для врага, то в одном районе, то в другом. Для немцев с их методичностью мы были неуловимы. Но от партизан эта тактика требовала выносливости, умения преодолевать быстрые скрытные переходы, часто под самым носом у врага. Переходы совершались обязательно ночью, часто по азимуту, минуя дороги, населённые пункты. Почему-то запомнился один переход.

Осень. Нудный осенний дождь. Промок до костей, в сапогах хлюпает вода. Мы идём партизанской колонной. Это значит вереницей, один за другим, один за другим. Дорога идёт по какой-то лесной тропинке, а может быть, и без всякой тропинки. Идёшь час, второй, третий. Автомат, сумка, пистолет, ящик типографского шрифта висят на мне гирей, тянут к земле. А здесь ещё сон, мучительный сон, которого не побороть. Спишь. Спишь и продолжаешь идти. Идёшь во сне, потому что надо идти. Надо! Осознанные чувства необходимости могут творить чудеса, они делают из обыкновенного человека героя, богатыря.

Наш народ столкнулся с необычным врагом. Вероятно, история ещё не знала такого звероподобного врага, каким были фашисты. Зверство, лютость, беспощадность фашистов не имели меры. Немцы вызвали к себе в нашем народе чувство лютой ненависти. Чувство это было правомерным, справедливым.

Но в бригаде мы имели случай убедиться, что немец и фашист далеко не одно и то же. Не один поход я проделал рядом с партизаном - немцем Шмидтом. Этот молодой человек, перешедший к нам чуть ли не в первые месяцы войны, был убежденный антифашист. У него в бригаде были разнообразные обязанности. Шмидт переводил наши листовки, сводки Информбюро на немецкий язык, сам их перепечатывал на машинке с немецким шрифтом и сам распространял в немецких гарнизонах. Часто он исчезал. Где ты был? Молчок. Мы догадывались, что он выполнял задание разведки. Товарищ он был очень хороший и был влюблен в Нюру, наборщицу нашей партизанской газеты.

Но это Шмидт. Человек с твердыми убеждениями. Но у нас было ещё два немца. Этих захватили в плен наши партизаны. Если мне память не изменяет, их оставили в бригаде по просьбе Шмидта. Они участвовали в боях с немцами вместе с нами, один из них был ранен. Партизанский врач Гилев говорил мне, что этот немец ухаживал за нашими тяжелоранеными, так, как ни одна сестра не будет ухаживать. Кстати, все три немца пришли в Ленинград в колонне нашей бригады. Потом они были помещены в специальный лагерь пленных антифашистов.

Попутно хочется рассказать и о таком эпизоде. Как-то начальник особого отдела бригады позвал меня к себе в избу.

- Хочешь, я тебя познакомлю с «красавцами», которых захватили на рассвете?

- Давай, показывай!

Оказывается, наша засада рано утром обстреляла и захватила в плен группу кавказцев. Немцы формировали из пленных кавказцев воинские подразделения, подобно власовским.

Из подпола был извлечен кавказец в немецкой форме. Едва услышав его первые слова, что он был директором МТС, значит членом партии, мною завладел неукротимый слепой гнев. Я совладать с собой не сумел. Сжатый кулак со всей доступной мне силой врезался в его ненавистную мне морду.

Кавказец плакал. Конечно, не от боли. Он, всхлипывая, гортанно кричал:

- Убей меня, товарищ!

Отпустили кавказцев. Дали слово, что весь отряд к партизанам приведут. Рассказывали, что по возвращении в свою часть они повели работу по переходу к нашим, но немцы унюхали об этом и расстреляли их.

В бригаде я сблизился с начальником политотдела Вознесенским. Это был мягкий, добродушный человек. С ним рядом было всегда как-то очень спокойно, тепло. Хотя в бригаде, как представитель газеты штаба партизанского движения, я пользовался полной автономией и был независим, Вознесенский сразу включил меня в свою орбиту.

В моей обязанности было проведение бесед с местным населением. Бывало, как появимся в каком-нибудь населенном пункте, сразу собираю жителей. Более внимательных, более заинтересованных слушателей у меня никогда не было. Они не слушали, а буквально поглощали каждое слово. Конечно, тема бесед была одна - война. Я сообщал им о положении дел на фронте, о блокаде Ленинграда, о трудовых подвигах советских людей. Особенно интересовала их судьба Ленинграда.

Бывало, меня снаряжали в соседние деревни. В этом случае мы отправлялись группой. Постоянным моим сопровождающим был порученец Венька, весёлый, остроумный парнишка, влюблённый в ту же Нюру, что и немец Шмидт, о котором я писал выше. Не всегда такие экспедиции кончались благополучно. Были случаи, когда приходилось спешно ретироваться, так как в деревне появлялись немцы. Неоднократно нам приходилось отстреливаться. Однажды спасли нас густые, высокие поросли камыша у реки, через которую нам удалось перебраться.

Второй моей обязанностью было помогать в выпуске бригадной газеты. Это был печатный орган, имевший постоянного редактора и свою типографию. Газета была размером тетрадной странички. Нюра набирала текст с рукописи и верстала полосы. Затем их тискали на крошечном тискальном станочке. Каждый экземпляр нужно было два раза пропустить через станок - с одной стороны и другой. Выпустить такой номер не представляло большого труда, но таскать в бесконечных походах ящик со шрифтом, тискальный станок, запас бумаги, краску было нелегко.

Наша бригада для немцев была, как бельмо на глазу. Они постоянно преследовали нас. Небольшие бои с тем или иным полком бригады завязывались почти ежедневно. Немцы действовали, как правило, по одному и тому же шаблону. Ранним утром над расположением бригады появлялся в небе немецкий разведчик, так называемая «рама». Это был удивительный самолёт. Он шёл так медленно, что казалось, будто он висит неподвижно над головой. Повисит над одной деревней, где расположились наши партизаны, потом этот воздушный соглядатай двинется к другой деревне и там повисит, потом к третьей.

Через несколько часов уже можно наверняка ждать артобстрела. Конечно, партизаны молчат, у нас нечем ответить. Тяжёлого оружия у нас нет. Другое дело, когда завяжется ближний бой, вот тогда наши «скобцане» покажут себя. Смелый, боевой народ. Потерь в таких боях у нас было не так много.

Тяжело мне было видеть наших раненых. Врачебная помощь у нас была слабая. Один хирург. Отличный хирург, но один. Госпиталя не было. Да какой мог быть госпиталь, когда мы всё время в походе. Были случаи, когда мы вынуждены были уходить в поход с ранеными сразу после перенесённой тяжёлой операции, когда для них так важен был покой. Мне пришлось видеть, как хирург оперировал партизана в тяжелейшем состоянии, ему пришлось произвести резекцию ребер, чтобы удалить осколок из легкого. Операцию проводили на дворе, под открытым небом. В тот же день, вернее ночью, мы двинулись в дальний поход. Всю дорогу раненого несли на носилках.

Но какой огромный запас сил у человека! Через несколько дней раненого удалось эвакуировать самолетом в Хвойную, где я его через несколько месяцев встретил выздоровевшим.

Воинский труд партизан требовал не только огромной затраты физических сил, но и нервных. В регулярных частях после тяжких боев, после огромных потерь всё же бывали передышки. Часть отводили на переформирование, на пополнение. У партизан не было второй линии, они всегда были во вражеском окружении, у них не было тыла, фронт всюду. Это вызывало постоянное нервное напряжение.

Для меня, как журналиста, были особенно интересны люди. В регулярных частях, как мне тогда казалось, не было такого разнообразия в типаже. Шинель и устав как бы нивелировали людей. Другое дело партизаны. Это был народ во всем своем многообразии, взявший оружие в руки. Я уже писал, что в бригаде были и старики, и юноши - почти дети, женщины. Близость партизан или, вернее, кровная связь с народом у нас была особенно заметна, потому что это были местные люди. Партизаны часто посещали свои дома, свои семьи, а члены семей были нередкими гостями у своих отцов, братьев, сынов в отрядах.

Когда мы приходили в деревню, староста тут же указывал, кто должен зарезать овцу, свинью, а то и корову, чтобы накормить партизан. Всё, что было взято у колхозников, оформлялось расписками.

Несколько слов о старостах. Немцы неизменно требовали, чтобы в каждой деревне был староста. Старосту немцы наделяли некой административной властью. Но быть представителем немецкой власти было позором. Никто не хотел быть старостой. Но немцы требовали. Образовался некий институт временных старост, устанавливали очередность - одну неделю старостой считался один, а вторую - другой. Такие старосты служили нам, партизанам, а не немцам. Правда, это имело место не в самом начале оккупации, когда немцы ещё могли найти какое-то число настоящих предателей, служивших им верой и правдой.

Последний год войны, когда судьба фашистских захватчиков была предрешена, стала разваливаться так называемая власовская армия. Все, кто попал в эту армию (а это главным образом военнопленные) под влиянием страха, пыток, голода, стали отпадать. Эти люди понимали, что им придётся держать ответ перед Родиной, они поняли, что обязаны искупить свою вину перед ней. В нашу бригаду власовцы начали приходить целыми группами, из них формировали новые отряды, которые, не щадя жизни, дрались с фашистскими захватчиками».

Партизанский комбриг Александр Герман

«Мои воспоминания о партизанском отрезке моей жизни подходят к концу, а я ещё не рассказал о человеке, который меня восхищал и оставил глубокий след в моей душе, о командире бригады Александре Викторовиче Германе. Этого человека я по-настоящему полюбил. С первых же дней моего пребывания в бригаде мы близко сошлись. Я уже не помню, как произошла наша первая встреча, но помню очень хорошо, что не было почти ни одного дня, чтобы мы не встретились. В дни же затишья мы вели длительные беседы. Это были беседы на различные темы. Здесь разговоры о войне, о литературе, о будущей судьбе страны и народов мира.

Запомнился один разговор. Помню, что я очень горячился, волновался, а Герман сохранял полное спокойствие, говорил он, как всегда, тихим ровным голосом.

А речь шла о немцах. Признаться, для меня немец был равен фашисту, а фашист немцу. Раны, нанесенные немецкими фашистами нашему народу, нашей Родине, ещё зияли, боль была непереносимая. Зверства немцев были для меня не отвлеченным понятием. Я их видел. Отсюда моя горячая ненависть к немцам. Я утверждал, что после войны, после нашей победы, всю неметчину надо поднять на воздух, в порошок стереть.

Герман, слегка улыбаясь:

- Ну, зачем же так жестоко? И Шмидта Вы тоже хотите в порошок стереть?

- Но шмидты - одиночки, а немцы, породившие Гитлера, фашизм, должны исчезнуть с лица земли, - горячусь я.

- Но, Леонид Григорьевич, вспомните Карла Маркса, Энгельса, наконец, Гёте, Гейне, а Вы мне сами говорили, что Гейне ваш любимый писатель. Их тоже дал немецкий народ.

Я продолжаю горячиться:

- Знаете, Гитлера и фашизм всё равно им простить нельзя!

- Помяните мое слово, - тем же спокойным голосом, продолжает Герман, - кончится война, фашизм будет уничтожен, а Германия, её народ останется. Немецкую культуру уничтожить нельзя, и это было бы преступно.

Я и тогда хорошо понимал, что Герман прав. Но во мне ещё бушевала ненависть к фашистам, ещё звучали в ушах показания немецких пленных, наглая самоуверенность и презрительное отношение к нашему народу. Это у пленных! Я видел отобранные у них фотографии, где они снимались рядом с растерзанными ими нашими людьми. Ведь эти фотографии они посылали своим семьям, а там гордились своими сыновьями, мужьями - палачами.

Но Герман, этот славный воин, мог стать выше этих преходящих эмоций. Так же, как он мог переступить через свои симпатии к немцам, к немецкой культуре (ведь в его жилах текла немецкая кровь) и вести беспощадную войну с немецкими фашистами.

Александр Викторович был общим любимцем и партизан, и населения Псковщины. Трудно мне сказать, чем он завоевал эту любовь. Он был обаятелен. Улыбка была покоряющей. Герман не был ни многословным, тем более - ни велеречивым. Я не помню случая, чтобы он на кого-нибудь кричал. Приказания он отдавал спокойно, лаконично.

Мне пришлось видеть его на штабном совещании за несколько часов до его гибели. Это было в самые тяжёлые для бригады дни. Немцы решили ликвидировать партизанскую бригаду. Для этого они собрали мощный кулак из двух полков СС и местных гарнизонов.

Всего в карательной экспедиции, предпринятой немцами, участвовало около 10000 человек. Около недели экспедиция преследовала бригаду. И всю неделю, проделывая многокилометровые переходы, нам удавалось ускользать от преследователей. Немцам всё же удалось окружить бригаду плотным кольцом. Бой был неизбежен. Надо было прорывать кольцо. Вечером и состоялось совещание штаба, решавшее вопрос, в каком направлении пробиваться бригаде. Герман был болен, чувствовал он себя плохо, он полулежал. Самым дотошным образом он допрашивал начальника разведки Панчесного, где сосредоточены главные силы карателей, где, по мнению начальника разведки, будет легче пробиться.

Герман слушал и Панчесного, и начальника штаба Крылова и, наконец, обычным спокойным тоном, указав место на карте, произнес:

- Будем прорываться здесь.

Это «здесь» было у деревни Житницы. Место это избрано потому, что по данным разведки, здесь были у противника небольшие силы. С наступлением темноты наша партизанская колонна потянулась в сторону Житниц. Подход к деревне оказался крайне невыгодным для нас. Мы оказались втянутыми на узкую дорогу, пролегающую между двумя возвышенностями. Фашисты повели шквальный огонь. Партизаны залегли. Штурмовой отряд не мог пробиться. Тем временем немцы усилили обстрел бригады.

Я лежал на земле, и мне казалось, что никакая сила меня не заставит подняться. Но это первые минуты страха, когда инстинкт самосохранения берёт верх над сознанием, над чувством долга. И вот я уже поднимаю голову. Светло, как днём, немцы навесили десятки осветительных ракет, трассирующие пули летят, как пчёлки, и кажется, что каждая летит к тебе, в тебя. На фоне освещённого неба возвышается фигура Германа. Он стоит бесстрашный. Мне он показался вдвое выросшим. Мне стало стыдно своего страха. Я поднялся с земли.

Судьбу бригады решали минуты. Прижатых к земле людей было бы просто уничтожить. Герман принимает решение возглавить штабной отряд, повести его на прорыв. Я был со штабным отрядом. Мы ворвались в горящую деревню. Вслед за отрядом прорвалась вся бригада.

Бригада была спасена, но дорого за это заплатила. Мы потеряли около двухсот человек и своего командира Александра Викторовича Германа.

Вскоре после этого боя мне пришлось лететь в наш советский тыл. Мне поручили доставить в штаб партизанского движения фуражку Германа, пробитую пулей. Я потом видел эту дорогую для каждого партизана, для каждого знающего Германа реликвию в партизанском отделе Музея защиты Ленинграда. Был такой музей, к сожалению, его ликвидировали. Где эта фуражка сейчас? Не знаю.

О последних днях жизни Германа, о бое, в котором он погиб, я подробно писал в газете «Ленинградский партизан». Материал занимал 5-6 газетных страниц и печатался в нескольких номерах…»