Роман

Григорьевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

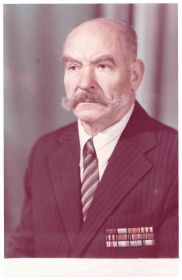

Куприков Роман Григорьевич, родился 12 октября 1922 года в д. Соломасово, Щекинского р-на Тульской области. В ноябре 1938 поступил в ФЗУ Тульского оружейного завода, закончил его в 1940 году и стал работать на заводе слесарем механосборочных работ. В октябре 1941 года завод был эвакуирован на Урал, отец принимал участие в обороне Тулы, с января 1942 года призван в действующую армию. С боями прошел от Волги до Восточной Пруссии. Войну закончил в Маньчжурии, приняв участие в Советско-Японской войне 1945 года.

После демобилизации в июле 1947 года вернулся на родину, в Тулу. Все последующие годы, начиная с 1948, работал в системе потребительской кооперации Тульской области. В 1961году закончил

Московский республиканский кооперативный техникум. В мае 1961 года был назначен начальником плодоовощного отдела Тулоблпотребсоюза, с этой должности ушел на пенсию в ноябре1982 года.

Умер 10 августа 1991 года.

Боевой путь

В октябре 1941г. война пришла на Тульскую землю, оружейный завод был эвакуирован на Урал. С 25 октября 1941г. отец участвовал в обороне Тулы.

22 октября 1941 г. был создан городской комитет обороны, возглавивший всю работу по мобилизации населения для защиты города, по строительству укреплений, по ремонту боевой техники и помощи фронту. Был сформирован Тульский рабочий полк. Жители города рыли окопы и противотанковые рвы, сооружали баррикады, устанавливали противотанковые ежи и надолбы. На территории Тульской области проводилась Тульская оборонительная операция (24 октября -5 декабря 1941 г.), являвшаяся составной частью битвы за Москву. Под Тулой была остановлена и разгромлена 2-я танковая армия гитлеровского генерала Гудериана. Попытка врага взять Тулу, окружить ее, создать здесь плацдарм для удара на Москву полностью провалилась.

25 января 1942г. отец был призван в армию, в апреле закончил 2-е Ленинградское военно-пехотное училище, принял присягу и был зачислен в 965 стр. полк 274 стрелковой. дивизии (2-го формирования). На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года.

274 СД принимала участие в Ржевско-Сычевской наступательной операции летом-осенью 1942 года: "10 августа 30-я армия Калининского фронта начала второй этап наступления на Ржев. Главный удар наносился не в центре - на многострадальное Полунино, а левым флангом армии в направлении Грибеево-аэродром-Опоки-Ржев. В левофланговую группу вошли 6 стрелковых дивизий, 3 стрелковые и несколько танковых бригад.

Весь день, до половины седьмого, шел бой, но успехи были незначительными. Заболоченная местность не давала возможности продвигаться танкам, наши пехотинцы несли большие потери. Особенно ожесточенные бои вели только что прибывшие из резерва фронта 274-я (причисленна к 29-й армии) и 375-я стрелковые дивизии за деревни Жеребцово и Грибеево.

В реке Бойня, по берегам которой наступала 274-я стрелковая дивизия под командованием полковника В. П. Шульги, в эти дни тоже текла красная от крови вода. Были освобождены деревни Находово, Старцево, Дыбалово, Кошелево, Пудово.

Ветеран 274-й стрелковой дивизии А. П. Шибаршин вспоминает о боях под деревней Демкино: "Я, право, не помню, сколько погибло нас в тех атаках, но ведь именно стрелковый батальон вышел с развернутым знаменем, и мы пошли за своими командирами. Прямо на окопы немцев. По нам ударили немецкие пулеметы в лоб и с флангов. Когда падал подкошенный пулей боец со знаменем, у него его брал другой. Нас в том сражении осталось не больше десятка человек.

Овладев деревнями Архарово, Пудово, Мосягино, Першино, Варюшино и другими, северной частью пригородного аэродрома, левофланговые дивизии 30-й армии к вечеру 21 августа вышли к Волге на фронте Варюшино-Голышкино. Первым к Волге вышел в район Горшково-Горчаково 965-й стрелковый полк 274-й дивизии".

Куприков Р.Г. за свободу Ржевской земли заплатил кровью: 31 августа 1943 года в бою был тяжело ранен и лишь в мае 1944 года смог вернуться в строй. Через два месяца вновь был ранен, легко.

После выписки из эвакуационного госпиталя был зачислен в 446 отдельный автомобильный батальон пом. ком. взвода, начальник летучки. В составе этого батальона он встретил весну 1945 года на землях Восточной Пруссии, под Кенигсбергом, а затем принимал участие в Советско-Японской войне августа-сентября 1945 года.

После демобилизации 15 июля 1947 года вернулся на родину, в Тулу.

Воспоминания

Чекалина (Куприкова) Людмила Романовна, дочь.

В семье Григория Куприкова было четыре сына: Федор, Афанасий, Иван и младший Роман. Старшие сыновья Федор и Афанасий были призваны в июне 1941 года и, как сотни тысяч других советских солдат, пропали без вести в первый год войны.

Иван Куприков с 1938 года проходил действительную службу артиллеристом в составе 38 отдельного артиллерийского дивизиона на Украине, участвовал в чрезвычайно кровопролитных оборонительных боях лета-осени 1941г. 1 сентября 1941 года на Черниговщине в районе Тихоновичей остатки их артиллерийского дивизиона приняли последний бой. Прямым попаданием снаряда их "сорокопятка" и весь боевой расчет были уничтожены. Тяжело раненного Ивана немцы в плен брать не стали (осколочным ранением были повреждены верхние и нижние конечности, кости правого бедра, голени), убивать тоже, просто оставили умирать… Через пять дней умирающего солдата подобрали местные жители Тимофей и Марина Кошель, выходили, а когда он смог стать на костыли, переправили в партизанский отряд Салая М.Г., в составе которого воевал до осени 1943 года, когда партизанские соединения и отряды слились с наступающими войсками. Соединения А. Н. Сабурова, М. Г. Салая и С. Ф. Маликова вошли в состав войск генерала И. Д. Черняховского. В 1944-1945гг. Куприков И.Г. служил в органах НКВД в г. Дзержинск в Украине, в начале 50-х вернулся в Тулу.

Роман Куприков, мой папа, принимал участие в обороне Тулы осенью 1941года, с мая 1942 по август 1943 года в составе 965 стр. полка 274 стрелковой дивизии воевал под Ржевом. С боями прошел от Волги до Восточной Пруссии, а войну закончил в Маньчжурии в сентябре1945 года.

О войне до конца 60-х годов папа с нами не говорил, потом нам некогда было спрашивать, позже, повзрослев и осознав весь трагизм и героизм того времени, мы с братом готовы были задавать вопросы, - спрашивать было уже не у кого…

Перебирая папины фронтовые красноармейские книжки, справки и военные фотографии, я нашла вырезку из газеты "Комсомольская правда" от 14 марта 1973 года со статьей А. Иващенко о боях под Ржевом. Эта статья была очень дорога для отца воспоминанием о днях фронтовой юности и о пережитом.

Семнадцать месяцев, третью часть всей войны, длились бои за Ржев. Уже после победы о них будет написано: «Войска Калининского и Западного фронтов под командованием генералов М. А. Пуркаева и И. С. Конева активными дей¬ствиями не дали возможности гитлеровцам усилить сталин¬градское направление и к кон¬цу ноября сковали до 80 не¬мецких дивизий. Упорные атаки Западного и Калининского фронтов ввели в заблуждение фашистскую разведку насчет истинного направления главных усилий Красной Армии осенью 1942 года и в результате по¬могли контрнаступлению под Сталинградом».

Кто был на войне, знает весь трагизм так называемых от¬влекающих ударов. Нужен бой сам по себе! Бой с огромными жертвами! Ты дерешься, отби¬ваешь атаку за атакой, чтобы обеспечить успех совсем не здесь, а далеко отсюда.

Бойцы погибали под Ржевом, вызывая огонь на себя, чтобы далеко ниже по течению Волги обеспечить успех операции, о которой они не знали и не могли даже предполагать.

В тех изматывающих боях фашистам было приказано при¬нимать особую присягу и да¬вать клятву лично Гитлеру, что они не оставят ржевских рубе¬жей. Один из пленных показы¬вал на допросе: «Фюрер ска¬зал: отдать Ржев — значит, от¬крыть русским дорогу на Бер¬лин».

С виду земля здесь летом вроде сухая, а выкатят пушки на огневую, начинает сочиться вода, орудия тонут. Окопы то¬же не отроешь - вода. Пушки обкладывали дерном, под ко¬леса вгоняли бревна. А когда начинались артналеты, когда на батареи сыпались бомбы, от порохового дыма и гари становилось невозможно дышать, солдаты надевали противогазы и, обливаясь потом, задыхаясь, отбивали атаки. От взрывов ло¬пались барабанные перепонки, кровь текла из ушей, и пушка¬ри глохли. Еще бы! На батареи сыпалось за день по 800—1000 снарядов.

В это пекло, когда стало из¬вестно о гибели капитана Нико¬лая Гастелло, пришел брат ге¬роя — Виктор, слесарь одного из московских заводов. Всего год провоевал младший Гас¬телло, из командира отделе¬ния вырос до комбата, стал то¬же капитаном. И погиб, когда до Ржева оставалось всего 10 километров.

Здесь бессмертный подвиг Александра Матросова повто¬рил сержант Никита Головня. Он тоже закрыл своим телом амбразуру дзота, чтобы това¬рищи возобновили атаку.

О размерах перемалывания гитлеровских полчищ на этих рубежах можно судить по та¬ким цифрам. Только с 30 июля по 23 сентября 1942 года фа¬шисты потеряли убитыми и ранеными более 71 тысячи человек, 51'танк, 315 самолетов, 5бб1 орудие, 286 минометов, 10031 пулемета…

"Деревню Космариху,— вспоминал на встрече с молодежью города Борис Полевой,— здесь все называли тогда «Кошмарихой». Наши воины перенесли здесь тягчайшие испытания и вышли из них с победой. Это не был Сталинград или Курская дуга, битва за Москву или Берлин, но Ржев навсегда останется ярчайшей страницей героики народа.

Мне папа рассказывал не о боях, а о местах, в которых пришлось побывать, о том, что привлекло его внимание. В Восточной Пруссии – чистота, аккуратность, ухоженность и автопоилки для скота на сельских подворьях… В Маньчжурии – местное население: приветливо улыбаются, низко кланяются, но не вздумай повернуться к ним спиной…

Вспоминал эвакуационный госпиталь №1970, в котором 10 месяцев проходил лечение по поводу множественного осколочного ранения головы, бедра, голени и стопы. Часть осколков из костей удалить не удалось, они навсегда остались в правой ноге. Но самой страшной считал операцию аппендицита, после которой чудом остался жив. В июле 1944 года в эвакуационном госпитале №267 военный хирург так искусно прооперировал ранение носа, что шрам я случайно заметила лишь в середине 70-х годов. Тогда папа и рассказал о пребывании в военных госпиталях.

Летом 1947 года после демобилизации папа вернулся с Дальнего Востока в Тулу. Отремонтировал маленький домик, оставшийся от погибшего старшего брата. Когда женился и родились брат Слава и я, пристроил еще часть дома и веранду.

Человек он был светлый, руки золотые. За что бы ни брался, - все получалось добротно, надежно, красиво. Строил ли дом себе или помогал другим, или выпиливал лобзиком кроватку для моей куклы – в любую работу, которую делал, он вкладывал частичку души. И на основной работе его уважали за знания и трудолюбие, любили за спокойный, веселый нрав и всегда готовность помочь.

Папа был, а для меня остается по сегодняшний день, самым умным, добрым, жизнерадостным человеком.

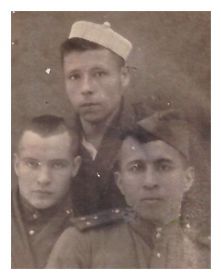

Среди папиных фронтовых документов я нашла фотографии его боевых товарищей с указанием домашних адресов:

Кузнецов Анатолий, г. Самарканд, ул. Курганча, д. 28;

Пардабаев Пазел, Южный Казахстан, Туркестан, ул. Атабай, колхоз "Тельман", Пардабаев Калхажа.