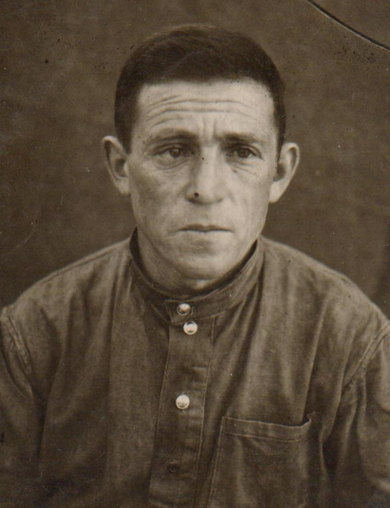

Андрей

Максимович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Информация, хранящаяся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации: «Марков Андрей Максимович. Дата рождения 10.10.1906г. Место рождения: Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н, с. Богдать. Место призыва: Газимуро-Заводский РВК, Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н. Воинская часть: 26 ждбр 3 корп. ждв МВО. Дата поступления на службу: __.__.1942. Наименование награды - Медаль «За боевые заслуги». Даты подвига 05.11.1942. Кто наградил: Президиум ВС СССР (Архив ЦАМО).

Итак, Марков Андрей Максимович в 1942 году был призван Газимуро-Заводским районным военным комиссариатом.

Для справки:

Газимуро-Заводский район – один из самых отдаленных и малонаселенных районов Читинской области, как говорят – глубинка в глубинке. История его также своеобразна и неповторима, как и природа. Расстояние от областного центра - 600 км. Территория - 14,4 тыс. кв. км. Всего населенных пунктов – 28.

После призыва Андрей Максимович попадает в железнодорожные войска (ЖДВ) - это специальные формирования, предназначенные для строительства, восстановления, поддержания и технического прикрытия железнодорожных путей при перевозке. Они играют важную роль для поддержания обороноспособности страны.

Из книги «Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941–1945» под редакцией министра путей сообщения СССР Н. С. Конарева: «26-я железнодорожная бригада обеспечивала действия Западного фронта: Полоцк - Витебск, Витебск - Невель, Орша - Смоленск, Орша - Витебск.

С 13 по 27 июля 1941 года воинами 26-и железнодорожной бригады взорваны: Оршанский железнодорожный узел (13 июля); станции Осиновка, Гусино (18,19 июля); станция Катынь (24 июля); станции Красный Бор, Смоленск, Духовская, Кардымово (27 июля).

В сентябре-октябре 1941 года 6-я и 26-я бригады в составе Западного фронта осуществили заграждение участков: Малахове - Дорогобуж - Вязьма, Андреаполь - Кувшиново и Западная Двина - Оленине - Ржев.

Железнодорожные части испытывали трудности в получении взрывчатых веществ и подрывного имущества. Ощущался острый недостаток путевого инструмента, автотранспорта, не хватало оружия. Так, 26-я железнодорожная бригада по состоянию на 14 августа 1941 года была обеспечена: ломами лапчатыми - на 15%, ключами путевыми - на 23, лопатами - на 34, молотками костыльными - на 48%, автомашин бригада имела 24 вместо положенных 131.

В начале октября 1941 года 26-я и 6-я железнодорожные бригады вели заграждение на направлении главного удара противника и вместе с другими частями попали в окружение, но, несмотря на это, сумели разрушить участки Ярцево - Вязьма и Дурово - Владимирский тупик. После выполнения задания они вышли из окружения вместе с общевойсковыми соединениями.

При подрывании рельсов портилась также часть шпал, но это особого влияния на восстановительные работы не оказывало. У стрелочных переводов подрывались крестовины, остряки и рельсы. Земляное полотно специально не подрывалось, а разрушалось попутно при подрыве искусственных сооружений. Все без исключения искусственные сооружения разрушались: подрывались опоры и пролетные строения. При этом даже у малых мостов образовывались бреши в земляном полотне до 15–20 м. Чем выше была насыпь, тем длиннее получалась брешь. Разрушение средних и больших мостов производилось по специальным расчетам и схемам, при этом подрывались все опоры и пролетные строения.

Заградительные работы большей частью осуществлялись уже под непосредственным воздействием противника. Поэтому железнодорожная связь разрушалась в основном подрыванием, так как времени на ее механическое разрушение не оставалось.

Подрывались или сжигались здания вокзалов, водокачки, водонапорные башни, стрелочные будки, воинские платформы, пакгаузы, а иногда и гражданские производственные объекты, располагавшиеся у подъездных путей. Противнику ничего не оставлялось. Полностью эвакуировался подвижной состав — паровозы, вагоны, платформы, вывозились склады с имуществом. Под Москвой не было случая, чтобы врагу был оставлен хотя бы один вагон или склад, расположенный на станции.

Часто вывод вагонов с имуществом складов происходил прямо на виду у противника. Например, со станции Подсолнечная последний эшелон с грузом уходил, когда фашистские танки заняли северную горловину станции. Полностью эвакуировалась аппаратура связи…».

Из записи в архиве Министерства обороны РФ мы выяснили, что у Андрея Максимовича Маркова имелась награда: Медаль «За боевые заслуги». В наградном листе значится должность воина: «надсмотрщик линейный 14-ого отдельного батальона восстановления железнодорожной связи».

Линейный надсмотрщик... В военной литературе редко встретишь название этой специальности и с первого раза не поймешь, что речь идет о работе связиста. По пояс в снегу или по грудь в воде тянули связисты телефонные провода, сращивая под огнем врага места их разрывов. Это и была работа связиста. В его обязанности входило тянуть линии связи, ставить столбы, вовремя ремонтировать обрывы, а попутно - отбиваться от врага, уничтожая неприятельских солдат. Без связистов нет возможности получения информации: где, на какой момент свои, а где - враги, корректировать огонь артиллерии. Вместе с войсками, а порой и опережая их, шли связисты. Под ураганным огнем, то на плоских равнинах, то в горах линейные надсмотрщики тянули связь, ликвидируя порывы. Кто знает, что значило проложить несколько сот метров кабельно-шестовой связи под минометным огнем неприятеля или восстановить связь…

Более миллиона военных связистов активно участвовали во всех сражениях Великой Отечественной войны, обеспечивали устойчивую связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места боевые приказы командования.

Максим Клименчук в статье «Как работала связь во время Великой Отечественной войны» пишет: «в первые годы Второй Мировой войны советское командование отдавало предпочтение проводам. Не стоит недооценивать этот способ связи, такие телефоны позволяли наладить коммуникацию прямо в поле, в отсутствии всякой инфраструктуры. При этом, чтобы прослушать разговор, нужно сначала найти кабель и подключиться к нему напрямую. Такой сигнал не пеленгуется и не отслеживается со стороны.

Системы телефонной связи были недорогими, функциональными и простыми, к тому же совместимыми между собой. Ими мог пользоваться практически любой солдат, после краткого инструктажа. В то же время, телефонные линии очень уязвимы. В Вермахте прекрасно понимали, каким способом связи пользовались в Советском Союзе, поэтому телеграфные столбы были одной из приоритетных целей для бомбардировки, а немецкие диверсанты активно работали над поиском и уничтожением полевых линий связи.

Из этого вытекает ещё одна проблема: недостаток кабеля. Часть инфраструктуры осталась в захваченных районах, часть попросту уничтожалась, а новые провода не успевали производить.

Последняя причина отказа от проводов - это изменившийся характер войны. Залогом победы становились танки и самолёты, в которых никак не развернуть проводную связь. Все манёвры требовали чётких, скоординированных действий, поэтому армию СССР старались как можно скорее обеспечить надёжной радиосвязью.

Ситуацию исправили только в 1942 году. Тогда для всех командиров ввели обязательные личные радиостанции, с приставленными к ним радистами и шифровальщиком. К этому времени удалось произвести часть необходимого оборудования, также радиотехнику закупали по ленд-лизу. Немцы быстро утратили превосходство в техническом обеспечении. Уже к 1943 году советская армия была полностью обеспечена радиосвязью».

Военный историк В.С. Хохлов пишет: «Подвиг связиста - особый подвиг. Далекий от внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического в том, что линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно исправляет под огнем противника поврежденную линию? Что героического в работе радиотелеграфиста, буквально вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции в хаосе сигналов множества других станций? Но если присмотреться к действиям воина-связиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее результатов далеко выходят за рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависит быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне - необходимый, почетный и ответственный, от него часто зависит успех боя и всей операции».

Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родиной: 304 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 - полных кавалеров ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи названы в честь освобождаемых ими городов.

Почет и слава Андрею Максимовичу Маркову!