Николай

Семёнович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

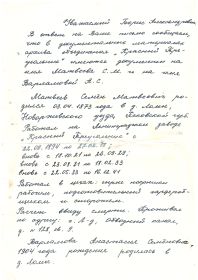

История солдата

Матвеев Николай Семёнович - родной брат моей бабушки Варламовой Анастасии Семёновны (1904 г. рождения). Он погиб под Берлином сгорел в танке.

О нём написал в своих рукописях его племянник - мой отец Варламов Борис Александрович перед своей смертью, переживший блокаду ребёнком и вывезенный по "Дороге Жизни" в апреле 1942 года на Кубань.

Вся семья погибла во время блокады Ленинграда:

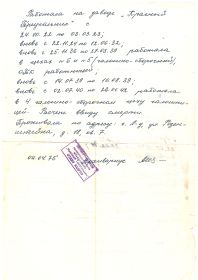

- Матвеев Семён Матвеевич 1873 г.рождения - отец Николая Семёновича (Проработал на заводе "Красный треугольник" г. Ленинград с 1894 года по 16 декабря 1941 года. - уволен всвязи со смертью от голода).

- Матвеева Ксения Мироновна - мама Николая Семёновича (умерла от голода в блокаду 31 декабря 1941 года.

- Белявцева Антонина Семёновна 1902 г. рождения - сестра Николая Семёновича (умерла в январе 1942 года от голода в блокаду).

- Белявцева Тамара Павловна - дочь Антонины, племянница Николая Семёновича (умерла вместе с братом и матерью в январе 1942 года от голода в блокаде).

- Варламова Анастасия Семёновна 1904 г. рождения - сестра Николая Семёновича (Работала на заводе "Красный треугольник" г. Ленинград 15 лет до 26 января 1942 года. уволена ввиду смерти от голода в блокаду).

- Варламова Нина Александровна 1938 г. рождения - дочь Анастасии, племянница Николая Семёновича (умерла в феврале 1942 г. в 4 годика от голода в блокаду).

- Витушкина Мария Семёновна - сестра Николая Семёновича (умерла вместе с дочерью и сыном в январе 1942 года от голода в блокаду).

- Соловьёв Борис - муж сестры Соловьёвой Анны Семёновны, зять Николая Семёновича (погиб под бомбёжкой вместе с со своим сыном Валентином на Московском проспекте г. Ленинграда в январе 1942 года).

Боевой путь

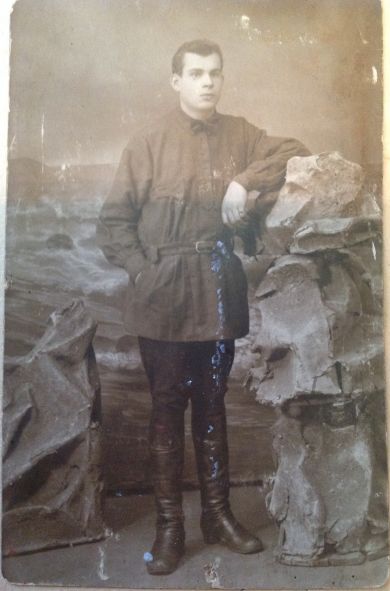

танкист

Воспоминания

Варламов Борис Александрович 20.10.1927 года рождения. г. Ленинград

«…Нас война застала дома. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года мы, как обычно, все Ленинградские дети играли во дворе в песке допоздна, почти до полуночи.

Была хорошая погода, лето, и главное белые Ленинградские ночи. Всё время светло и не знаешь, сколько время.

Набегавшись, дети разошлись по домам и мирно уснули.

Вдруг, неожиданно около 4 часов утра громко заговорило радио. Передали, что немцы перешли границу и бомбили города… Так началась ВОЙНА.

Вскоре у Нарвских ворот, недалеко от нашего дома, который находился на улице Розенштейна, для обозрения появились первые сбитые немецкие самолёты, а потом и танки.

Мы, дети, ходили посмотреть.

В городе быстро ухудшилось положение с продуктами.

Началась карточная система: все продукты продавали ограниченно по карточкам….».

Вскоре ночами начались бомбёжки.

С вечера на ночь над Ленинградом в небо поднимали заградительные аэростаты.

Немецкие самолёты летали на большой высоте и сбрасывали зажигательные бомбы, фугасы без разбора по жилым домам.

Помню, мы со старшими ребятами поднимались на чердаки домов для тушения зажигалок. Там стояли бочки с песком и водой, были специальные клещи, которыми мы брали бомбы и бросали в бочки с водой. Размер бомбы зажигательной небольшой, сантиметров 30-40, зелёные, с крыльями, горит, как фейерверк или бенгальская свеча.

Были посты (видимо старшими ребятами руководили), а мы тушили вместе с ними.

Шло время, положение ухудшалось. Количество хлеба по карточкам всё уменьшали.

Начались холода, а топить нечем. Бомбёжки стали и днём. А то так: ночью немец бомбит, а днём долгими часами обстреливает из орудий.

Ленинградцы стали к ним безразличны, уже не прятались в бомбоубежище.

Было так: немец бьёт из орудий, а очередь за хлебом, как стояла, так и

стоит в магазине.

Помню: были большие пожары- это горели Бадаевские склады.

А почему мне это запомнилось? Потому, что мы, примерно через 2-3 часа ходили туда. Там было много народу. Люди брали землю

глубиной до метра (она была сладкой), видимо, здесь были запасы сахара в мешках для города, после бомбёжки всё сгорело и пропитало землю. Мы тоже брали землю, высасывали из неё сгоревший сахар, понемногу приносили домой, растворяли в воде и пили жижу после отстоя.

Помню, собирались мы с такими детьми, как я и ходили за Балтийский вокзал. Там проходила линия фронта, всё обстреливалось, но там было поле убранной капусты. Качанов капусты уже не было, и мы собирали нижние листья, которые остались с корнем после среза кочана, принесли домой и их отмачивали (потому, что они были горькие) и ели.

И так шли дни, шло время. Бомбёжки и обстрелы продолжались.

Начались холода. По карточкам хлеба давали всё меньше и меньше. В домах разбиты окна, очень холодно, топить нечем.

Жгли всё: стулья, стол, одежду, шкаф, комод…

Силы покидали. Купить пучок дров или щепок за деньги невозможно. Если кто-нибудь находил, то продавал за пайку хлеба, а его давали сначала 200 гр. на день, потом дошло до 125 гр. и это, если можно это назвать хлебом. В этом хлебе были всякие примеси.

Люди едва передвигались, держась за стены, начали умирать от голода, переохлаждения, взрывов и пожаров.

Можно было увидеть мертвых на лестничных клетках в парадных, на улицах во всех местах.

Одно время хлеб в магазинах давали вперёд на 5-6 дней. Это ещё хуже повлияло на людей, потому, что люди ходили по магазинам, брали хлеб на будущие даты (к примеру, сегодня 15 декабря, а хлеб взят уже до 20 декабря и до 21 декабря невозможно и 125 гр. хлеба взять).

Потом стали закреплять за магазином, что бы люди экономили свои силы.

От бомбёжек и артобстрелов был разрушен водопровод. Во время лютой зимы город остался без воды. Пришлось ходить на набережную Обводного канала, брать снег в кружку или миску, приносить домой.

В голландскую круглую печь класть что-нибудь из одежды: рубашку, майку… поджигать и топить снег в кружке. Потом класть в кружку ложку соли, перемешать – и суп готов, брать 125 грамм хлеба, резать маленькими кусочками, натыкая на нож, коптить над тлеющей рубашкой – вот и вся еда готова.

После смерти дедушки Матвеева Семёна Матвеевича, покинув свою квартиру, мы все перешли жить вместе с мамой Варламовой Анастасией Семеновной, сестрой Ниной, которой ещё не было и четырёх лет, моей тётей (маминой сестрой) Белявцевой Антониной Семёновной и её дочерью Тамарой на Обводный канал 128 кв.9. Мне в то время было 11 лет.

Хоронили мы всех так: заворачивали в простынь, связывали бельевой верёвкой, клали на детские сани и везли на Пискарёвку. Первые умерли дедушка и бабушка Матвеева Ксения Мироновна. По всему городу умирали сперва старики, потом мужчины, потом женщины и в последнюю очередь – дети, так как у них организмы молодые и крепче, да и родители из последних сил старались спасать детей.

Так вот дедушку, потом бабушку хоронили их дети – это моя мама и мои тёти, отвезли на санях. Они, хоть и были слабые, но двигались, а нас не пустили. Где они их похоронили - не знаю. Кладбище Красненькое, где похоронен мой отец Варламов Александр Федорович (за Кировским заводом) находилось на линии фронта, там были немцы.

Через несколько дней умерла тётя Тося, потом Тамара. Их хоронили от завода, видимо специальная комиссия – пришли и забрали. Так за время блокады умерли одиннадцать наших родных. Мы в это

время тоже уже были чуть живы: почти не поднимались, едва могли сходить за хлебом.

Это был январь 1942 года. И вот, в ночь с 25 на 26 января наша мама позвала нас с сестрой и положила спать. Время было ещё не позднее – вечер.

Зимой в Ленинграде рано темнеет, не было освещения, воды, радио не работало. Мама легла посередине, а нас с сестрой положила рядом с двух сторон, чтобы согревать нас своим теплом.

Точное время не знаю, но, думаю, что около 9-10 часов вечера маме стало плохо, послышалось несколько хриплых вздохов, после чего она затихла. Мы стали будить её окликом, потихоньку подталкивая, но никаких ответов...

Мы поняли – …мама умерла! Но вставать и идти нам было некуда: везде темнота и холод. Мы продолжали лежать рядом.

Мы засыпали, просыпались, опять засыпали рядом с покойницей, пока не рассвело.

Во второй половине дня 26 января 1942 года пришли с завода «Красный Треугольник», где работала наша мать, забрали её и увезли хоронить.

На следующий день приехали за мной и сестрёнкой, и отвезли в Детский дом, который находился на улице Огородникова в здании школы или поликлиники.

Мы были очень слабые. От дистрофии даже не вставали.

Сестрёнке Нине было особенно плохо – она отказывалась от пищи. Даже не знаю, через сколько дней я смог встать. Держась за стены, я стал передвигаться, заходить в палату к сестре, где она лежала с другими девочками. Это они говорили, что ничего не ест, чаю выпьет немного, а все сухарики на тумбочке остаются.

Невозможно представить, в каком состоянии мы - дети, находились: дистрофия, цинга, одна кожа да кости, высох даже мозг, можно было своё имя забыть в таком состоянии.

Помню: нам раза два давали вяленой дыни. Говорили, что это подарок от Панфиловцев (стрелковой дивизии).

И так шли дни, детей, которые могли хоть чуть передвигаться, отправляли по Ладоге – «Дороге Жизни» на «Большую землю». Стали отбирать и нас.

Я находился в таком состоянии, что ни туда – ни сюда. Были сомнения: довезут ли живым. Сначала отказались, но, видимо, что бы в холостую не ехать, решили меня и таких, как я отправить.

Я последний раз зашёл к своей сестрёнке, здоровье её не улучшалось, она почти не разговаривала: скажет слово, и то не понятно что, и не вставала совсем.

Я сказал, что меня отправляют. Куда и сам я не знаю.

Не знаю, в таком состоянии поняла она или нет, возможно, что даже и не узнала меня.

И вот, в начале апреля 1942 года, (почему -то кажется, числа 7-го), по-видимому мы были последними, завершающими по Ладоге весны 1942 года.

Вечером, около 16 часов, подогнали крытые брезентом грузовые машины, погрузили нас, потому, что мы не в состоянии ходить. Конечно, были и покрепче дети. Повезли нас по городу и дальше.

Когда въезжали на лёд Ладоги, то слышали разговор о том, что колёса больше, чем наполовину уходят под воду – лёд был уже слабым.

И, всё-таки, мы поехали. Видимо, другого выхода не было. Не смотря на бомбёжки наша машина доехала до другого берега.

Ночью нас подвезли к железнодорожному составу с товарными вагонами и погрузили.

Мы ещё долгое время ждали отправления. Сопровождающие нас воспитатели говорили, что ожидали ещё машины с детьми и эвакуированным оборудованием заводов, но лёд не выдержал и все машины ушли под лёд.

Эшелон тронулся. Ехали через Орехово-Зуево, потом степи с песчаной землёй, встречались верблюды, подводы с колёсами (передние маленькие, а задние – большие) с запряженными верблюдами. На остановках некоторые дети, кто мог, выходили из вагонов.

Кормили нас так: утром кипяток и столовую ложку сгущённого молока с сухарем или хлебом, часа через 3-4 повторяли. В обед делали остановку и нам к вагонам приносили горячее первое и второе – это, видимо, из столовых при железной дороге (думаю, что им было дано указание: готовить для детей Ленинграда пищу).

Кормили так, чтобы пищей не повредить желудки.

Был и такой случай: один мальчик умер в вагоне. Его посадили не из детского дома, а из своего. При нём нашли сваренную кошку, которую он ел и отравился.

На протяжении всего пути было очень много налётов на наш эшелон. Кто мог – спрыгивали и прятались за железнодорожной насыпью, в лесополосы.

После бомбёжки - ремонт железнодорожных путей и снова в путь…

Часто пропускали эшелоны, идущие на фронт. Ехали через Сталинград.

30 апреля 1942 года (через 23 дня) эшелон приехал на станцию Курганная Краснодарского края.

Нас погрузили на машины и повезли в станицу Петропавловскую Темергоевского района Краснодарского края.

Наш Детский Дом расположился в школе, другой Детский дом (с другого района Ленин-града, мы ехали одним эшелоном) – в церкви.

Нас осмотрели. У меня к дистрофии и цинге прибавилась и дизентерия. Меня и ещё несколько ребят на полтора месяца поместили в подсобное помещение школы вроде сарая или летней кухни - карантин.

Со всеми детьми мы ходили в поле и продёргивали сорную траву, осот и другой бурьян на пшеничном и других злаковых

полях колхоза «Восход».

Однажды в августе, мы, как обычно, пошли в поле на помощь колхозу, и вдруг, прибегают за нами, говорят, что немцы город Армавир взяли, двигаются на станцию Курганную, которая в 25 км. от станицы Петропавловская.

Наши воспитатели и директор Детдома поехали в Темергоевский район, что бы решить вопрос об эвакуации детей, но в районе никого уже не застали. Обратились к председателю колхоза за помощью.

Председатель нам (а нас было больше ста детей, и воспитатели) для эвакуации дал быков три-четыре пары и лошадей, всего семь подвод. Нашел людей, кто согласился, управлять быками и лошадьми.

А ведь мы в Ленинграде быков в упряжке не видели. После, живя в колхозе, я понял, что это очень не просто поставить в пару и тем более запрячь быков.

Положив на подводы детей, которые послабее и поменьше, наши пожитки: детское бельё, обувь, продукты (мешки с мукой, фляги с подсолнечным маслом…), поехали в сторону станицы Темергоевской.

Засветло успели переехать паромом через реку Лабу.

А ночью ехали дальше по направлению города Майкоп. Но ехать приходилось с большими трудностями, ведь дети, в основном, шли пешком, т.к. подводы были перегружены. Кроме этого, нас в сторону с

дороги на обочину оттесняли наши отступающие войсковые части. Они тоже двигались ночью.

Под утро остановились отдохнуть. Вдали были видны пожары. Наша армия отступала: шли крытые брезентом машины – это были «Катюши».

Рано утром двинулись дальше, но ехать было не легче: дети сонные, быки и лошади усталые и голодные, не пившие. Их даже не выпрягли – никто не знал, как запрячь и как распрячь.

Налетали немецкие самолёты и давали короткие очереди по подводам.

Подъехали к станице Теагинская, напоили быков, лошадей, сами попили и отправились дальше.

Через пару километров случилось следующее: одна из наших воспитателей - ленинградская учительница, стала бежать и кричать (что именно кричала,- было не понятно). Её родные дети бегали за ней, крича: «Мама, мама, стой!», но успокоить её было невозможно – она сошла с ума.

Ещё долго мы так двигались, но быки и лошади остановились, пришлось разгружать подводы и оставлять на дороге в степи

фляги с маслом, часть мешков с мукой… -

всё то, чего нам так не хватало во время Блокады в Ленинграде, из-за отсутствия чего умерли все наши родные.

Кое-что раздали нам нести в руках, накормили быков и лошадей травой и мукой.

И подводы тронулись дальше. Так прошла следующая ночь.

До города Майкоп было не так далеко.

По дороге нам попалось поле с помидорами, мы обрадовались и пошли поесть. Но нас обстрелял немецкий самолёт.

Во второй половине дня мы въехали в Майкоп и попали под бомбёжку.

Нам подсказали красноармейцы, что в 3-х км. от Майкопа, за горой есть ущелье, где безопаснее и можно укрыться, а они отступают.

Наши воинские части оставляли Майкоп и шли на Туапсе.

Следом в город входили немцы.

Начинало темнеть.

Свернув с трассы за гору, мы оставили обоз под горой. Лошадей и быков кое-как распрягли и привязали к подводам.

Наши воспитатели завели нас в ущелье, потому, что им красноармейцы сказали: – «Мы отступаем, и если вы с детьми пойдёте за нами – не успеете, да и в перестрелке вас всех перестреляют немцы. А в ущелье вам будет безопаснее».

Так мы остались в ночь в ущелье.

Ночью ходили проверить обоз и чуть не остались спать в подводах. Потом полежали немного и пошли обратно в ущелье.

Там разместились на земле сидя, лёжа и заснули после такой дороги и этих ночей.

Утром оказалось, что наших воспитателей и их родных детей нет – они ушли.

Мы остались совсем одни и сами пошли дальше.

На пути нам встретился хутор. Было тихо и никого нигде не было.

Мы увидели контору, она была открыта, и мы вошли туда. Везде были разбросаны бланки, квитанции, разные документы…

Ещё ночи две мы жили там, никого вокруг не было.

Питались мы яблоками и грушами.

Вернувшись к обозам, мы увидели ужасное зрелище: быки и лошади убиты снарядами, подводы разбиты. Видимо, немцы расстреляли их ночью орудиями. Хорошо, что мы спать не легли там, и смерть опять обошла нас стороной.

Так прошло несколько дней. Никого не дождавшись, голодные дети из нескольких групп по 6-7 человек пошли по окрестным сёлам в сторону города Майкоп.

Мы надеялись, что весь наш Детский дом снова в станице Петропавловская.

Но, едва мы дошли до окраины Майкопа, как нас остановили какие-то женщины, назвались воспитателями и повели нас в какое-то здание, похожее на клуб или что-то ещё. Это было длинное помещение в виде барака, кроватей не было, спали на полу под стенкой с двух сторон. Кормили очень плохо и только один раз в день. Мы поняли, что это немцы заставили собрать детей и создать немецкий Детский Дом. С какой целью мы не знали, но догадывались, что, скорее всего, для взятия крови, органов или для других опытов. Сами мы немцев там ещё не видели, но детей туда было согнано очень много.

Пробыв там несколько дней, договорившись между собой, надеясь найти своих в станице, мы, человек десять, по одному, по двое украдкой вышли за ворота вдоль забора и потихоньку сбежали незамеченными.

О дальнейшей судьбе детей, оставшихся там, и что с ними стало, мне больше ничего не известно.

Мы же босяком пешком шли в сторону Петропавловки. По дороге заходили в посёлки, просили воды попить, а жители видят, что мы голодные, и выносят кто крынку молока, кто лепёшку какую-нибудь.

Несколько детей остались в посёлках – их взяли чужие люди к себе.

До станицы Петропавловской дошли только четыре человека. Но никого из нашего Детского дома там не оказалось.

Тогда нам местные женщины подсказали идти в контору к председателю, что он хороший человек и может нас куда-нибудь определит.

И вот мы в конторе. Председатель был без руки. К нему на приём в это время пришли три или четыре женщины со своими просьбами.

Мы вошли, рассказали о себе.

Он нас выслушал и отправил нас работать на МТФ (молочно-товарной ферме). Ферма находилась километрах в двух за станицей.

Женщины, которые были в конторе стали возражать:- «Это же дети, они такие слабенькие, больные. На ферме даже умыться негде, а тем более вещи постирать, и еды не приготовить. Как же они там выживут?».

Тогда председатель предложил им: «Так возьмите их к себе!».

Они согласились и разобрали нас по дворам.

Меня к себе взяла Орлова Прасковья Архиповна. У неё своих было двое детей. Одной её дочери Ирине было три годка, а другой – Наде меньше годика. Муж её Николай Петрович инвалид без ног – во время войны ранней весной, когда сеяли, остались в степи, а ночью ударил мороз и снег, вот отморозил и остался без ног.

Так вот ведёт меня к себе домой тётя Паша, а её мужу в поле кричат: «Эй, Николай, Пашка-то твоя, домой сына повела!».

Привела меня тётя Паша домой, раздела и заплакала. Сам я такой был худой – «кожа да кости», всё тело в болячках, зубы кровоточат – цинга…

Принесла она бочку, нагрела и налила тёплой воды, отварила разные лечебные травы и стала меня отпаривать. Всё тело было в ранах и очень сильно щипало. Терпеть было невозможно, и я тихо плакал от боли.

Потом одела она на меня рубаху своего мужа и положила спать на печку.

Но время было военное, работали все и дети в том числе. И я стал пасти колхозное стадо, возить сено за 10 км от станицы. Скоро наступили холода и морозы, а я без обуви босяком по снегу и изморози.

Через неделю я сильно заболел, чесотка покрыла всё тело фиолетовыми язвами, которые очень чесались до крови, вернулась цинга и дёсны тоже кровоточили.

И опять тётя Паша меня выхаживала.

Чуть стало легче, и меня отправили на работы. Началась уборка зерна, и я из под комбайна возил зерно на стан. Я ночевал в степи в подводе, спутывая лошадей. А рано утром до зари запрягал и ехал за кухаркой. Она получала муку и 0,5 литра масла для похлёбки («затирка»), что бы кормить целую бригаду. Работал за эту еду.

Потом стали давать по 100 грамм пшеницы за отработанный день (трудодень). Конечно, после Блокады – это был рай.

Возил снопы, сено, солому, мешки с зерном разгружал на себе.

В общем, всю тяжесть военных и послевоенных лет, которые легли на плечи детей, женщин, инвалидов я вынес на себе. Работал и зимой в леденящую стужу, и весной по талому снегу и ледяной грязи, и в палящее солнцем лето, и промозглую ветряную осень… Жалости ждать было не от кого.

Те, у кого были местные родные – могли отказаться работать в выходные дни. Я же понимал, что в семье, которая меня взяла к себе и самим тяжело, вот я и старался меньше им создавать хлопот. Поэтому и работал сутками без выходных и праздников.

Даже о том, что наступил День Победы, я не знал, потому, что в

степи работал.

Только позже я узнал, как люди радовались, когда объявили о Победе, обнимали друг друга, плакали…