Гарей

Миннимухаметович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

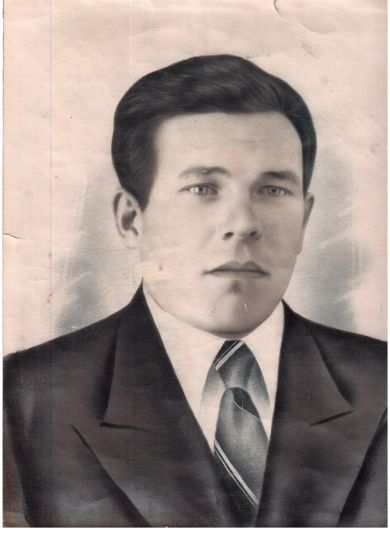

Мой прадед Миннимухаметов Гарей Миннимухаметович родился 29.03.1908 года в деревне Старокабаново Краснокамского района БАССР. Национальность – башкир. Участник Великой Отечественной войны, был призван 3 мая 1942 Краснокамским РВК, специальность до призыва – лесник.

В 1942 году, попав на фронт, был определён в отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (ОПАБ) артиллеристом. В книжке красноармейца Г.М. Миннимухаметова записано: «111 ОПАБ 5 АПР, 267 ОПАБ (2 рота)». Награжден орденом Отечественной войны I-ой степени, медалью «За оборону Ленинграда» и др.

Демобилизован 25.09.1945 на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР в звании ефрейтора. В послевоенные годы жил с семьёй в Краснокамском районе Башкирской АССР: воспитал с супругой троих сыновей. Умер 16.12.1979 от инсульта.

Боевой путь

Г.М. Миннимухаметов был артиллеристом 111 ОПАБа 5 АПР, а затем переведен в 267 ОПАБ (2 рота). С апреля по май 1945 вновь в 111 ОПАБ. Военно-полевая почта 13862.

В апреле 1941 года Ставкой было принято решение об объединении Ленинградского и Волховского фронтов в единый Ленинградский фронт под командованием Михаила Семеновича Хозина. Войска, расположенные в кольце блокады, становятся Ленинградской группой войск. Командующим группой, с правами заместителя Хозина был назначен генерал-лейтенант артиллерии Говоров. Впоследствии, в июне восстанавливается Ленинградский фронт внутри блокадного кольца, и Леонид Александрович Говоров становится командующим Ленинградским фронтом. Положение прибывшего в Ленинград Говорова вначале оказалось довольно сложным. С первых же дней прибытия в Ленинград Говоров уделил главное внимание борьбе с дальнобойной артиллерией. Но к началу 1942 г. острота проблемы огневого господства заключались не в качестве кадров и не в количестве орудий, а в недостатке боеприпасов из-за блокады города. Суточная норма снарядов для Ленинграда из тяжелых дальнобойных орудий Ленинграда доходила до 3-4-х снарядов на орудие. Это было катастрофически мало, обрекало на пассивность главную силу позиционной обороны. Ко времени вступления Говорова в командование фронтом руководству Ленинграда удалось добиться увеличения поставок из глубины страны тяжёлых снарядов, которые в Ленинграде не изготавливались. Было положено и начало централизации управления огнем всей тяжёлой артиллерии, включая орудия Краснознаменного Балтийского флота. Говоров-командующий, сам артиллерист высокого класса, теперь придал этим и другим мерам еще более широкий размах и большую целеустремленность. Кроме того, Говоров решил перебросить часть орудий через Финский залив на Ораниенбаумский Плацдарм. Увеличивалась дальность стрельбы, огонь велся теперь во фланг и тыл осадным батареям фашистов на Пулковском направлении.

Дуэли переросли в систему контрбатарейной борьбы. Об этом говорят убедительные цифры: с декабря 1941 г. по март 1942 г. гитлеровцы выпустили по Ленинграду более 20 тыс. снарядов, а за последние 6 месяцев 1942 года 7699. Изучая состав и расположение войск, Говоров заметил, что отдельные артиллерийско-пулемётные батальоны (ОПАБ), созданные летом 1941 года из народных ополченцев для обороны построенных тогда же ДОТов, как-то растворились на полевых позициях в дивизиях. Говоров предложил свести ОПАБы в систему укрепрайонов: «По штатам и огневым средствам они будут не слабее полков. И позиции себе построят соответствующие. Тогда можно начать выводить в резерв стрелковые полки, а потом и некоторые дивизии». Идея Говорова содержала элемент риска, грозя некоторым ослаблением первого эшелона в период, когда не исключалась вероятность наступления фашистских войск. Однако, Военный совет фронта поддержал предложение Говорова. В это время помогла Ставка – она направила довольно большое пополнение в Ленинград: 25 батальонов УР (укрепрайонов), 6 противотанковых полков, 2 танковых бригады и вооружение.

В укрепрайоны входили:

- Отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны (ОПАБ).

- 25 отдельных противотанковых артиллерийских дивизионов.

В черте города были построены сотни артиллерийских ДОТов и ДЗОТов, десятки километров противотанковых рвов, баррикад, крытых ходов сообщения. Таким образом, укрепрайоны превратились в последний рубеж обороны города без права отступления. Если где-то в обороне появлялось слабое звено, в бой вступали артиллерийские батальоны укрепрайонов.

Всего было создано 6 УР:

- 22, 34– держали оборону на Карельском перешейке.

- 9, 79, 14– внутренняя оборона города.

- 16 – на Неве, в районе Шлиссельбурга.

Так очень быстро под Пулково, Колпино и на Неве сформировались и начали создавать себе сильные позиции полевые укрепрайоны. Говоров продолжал методически выполнять свой план: начался постепенный вывод в резерв частей для боевой подготовки. Строились крупные узлы внутренней обороны города. Резко снизились потери в войсках от артиллерийского огня в результате создания широкой системы глубоких траншей.

В штабы ОПАБ ввели 45-мм противотанковые пушки. Путем формирования новых ОПАБ фронт каждого ОПАБ сокращался до 4,5-6,5 километров, в зависимости от важности направления. Оборона укрепрайона становилась сплошной – ОПАБ примыкали друг к другу. Батальонные узлы ДОТов были поделены между ОПАБ, штабы приведены к единому знаменателю. В результате создания сплошного фронта ОПАБ на рубеже укрепрайона отпала необходимость иметь полевое заполнение между ОПАБ. Полевые войска получили возможность создать более мощные резервы для проведения контратак на случай нападения противника на том или ином направлении.

Положительный опыт использования ОПАБ в наступательных боях января 1943 года при прорыве блокады Ленинграда, перевод на полевые штабы 14-го и 79-го укрепрайонов, показал целесообразность организации ОПАБ полевого типа. Для этого в каждый ОПАБ были введены 82-мм миномёты и противотанковые ружья. ОПАБ в среднем имел 640 человек личного состава, 16 – 76-мм пушек, 8 – 45-мм пушек, 12 – 82-мм минометов, 28 – противотанковых ружей, 36 – станковых пулеметов, 16 – ручных пулеметов. Вооружение осваивалось личным составом гарнизонов на основе взаимозаменяемости. Все это дало возможность значительно укрепить рубеж обороны укрепрайона, а кроме того, подготовить артпульбаты к участию в операции.

На короткое время было выделено Нарвское направление с занятой обороной в Эстонии. Самые знаменитые операции, блестяще осуществленные войсками Ленинградского фронта под командованием Говорова, – это прорыв (в январе 1943г.) и ликвидация (в январе 1944 г.) блокады Ленинграда. Далее следовал разгром противника на Карельском перешейке в июне 1944 года. Тогда за две недели была пройдена тройная линия укреплений финской армии. Это не только обезопасило северные подступы к Ленинграду, но и вынудило финское правительство начать мирные переговоры.

В январе-феврале 1944 г. Ленинградский фронт во взаимодействии с Волховским, 2-м Прибалтийским фронтами и Балтийским флотом разгромили группу немецких армий «Север» под Ленинградом и Новгородом, освободили Ленинград от вражеской блокады, Ленинградскую и часть Калининской области, вступили на территорию Эстонии.

24 апреля 1944 г. из части войск Ленинградского фронта создан 3-й Прибалтийский фронт. В июне 1944 г. Ленинградский фронт при активном участии Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий успешно осуществил Выборгскую операцию, в результате которой вместе с Волховским фронтом создал условия для вывода Финляндии из войны на стороне Германии. В сентябре-ноябре 1944 г. фронт частью сил участвовал в Прибалтийской стратегической операции, наступая на тарту-таллинском и нарвско-таллинском направлениях. Освободив континентальную часть Эстонии, войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в период с 27 сентября по 24 ноября очистили от противника острова Моонзундского архипелага. На этом наступательные действия Ленинградского фронта завершились. Его войска занимали позиции на советско-финской границе и побережье Балтийского моря от Ленинграда до Риги. 1 апреля 1945 г. в состав Ленинградского фронта передана часть войск расформированного 2-го Прибалтийского фронта, на него возложена задача по продолжению блокады курляндской группировки войск противника.

Артиллеристы полевой артиллерии (это 7 военно-учетная специальность РККА) использовали пушки до 122 мм и гаубицы до 152 мм. В таблице обозначенные орудия указаны. В 1937 году по предложению руководителя завода в Мотовилихе (г.Пермь) Ф.Ф. Петрова ствол 122-мм пушки образца 1931 г. наложили на лафет 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20.

Усовершенствованная пушка использовалась на всех фронтах Великой Отечественной войны и являлась одним из самых точных и дальнобойных орудий того времени. Благодаря раздвижным станинам сектор горизонтального обстрела пушки составлял 58°. Боекомплект включал выстрелы раздельно-гильзового заряжания с осколочно-фугасной гранатой и бронебойно-трассирующим снарядом. Четыре различных заряда позволяли регулировать дальность стрельбы. Транспортировалась тяжелая пушка механизированной тягой. Боекомплект 152-мм орудия включал выстрелы раздельно-гильзового заряжания с осколочным, осколочно-фугасным и бетонобойным снарядами. Последние, в случае необходимости, могли применяться для борьбы с танками противника. Традиционный передок у гаубицы отсутствовал, и из-за этого значительно снижалось время перехода системы из походного положения в боевое.

Красноармеец, ефрейтор Г.М. Миннимухаметов был артиллеристом полевой артиллерии (специальность 7)

Укрепрайоны – важные в стратегическом отношении участки, подготовленные к длительной обороне. Как войсковые формирования укрепрайоны были созданы летом 1942 года решением командующего Ленинградским фронтом генерал-лейтенантом артиллерии Л.А. Говоровым. Основу полевых укрепрайонов составляли высокоманёвренные пулеметно-артиллерийские батальоны (ОПАБ). Об воинах ОПАБов написано мало, но они сделали очень много. Они не только держали оборону, но и участвовали в важнейших операциях Ленинградского фронта. В период обороны ОПАБы держали передовую линию, зарывались в землю, оборудовали на всей передовой ДОТы и ДЗОТы и должны были насмерть стоять при наступлении врага. Отступление бойцов ОПАБ было фактически невозможно, так как вся техника (орудия, пулемёты, огнемёты и т. д.) не должна была достаться противнику. Перед фронтом стояла задача прикрыть непосредственные подступы к Ленинграду и не допустить его захвата врагом.

Возложенная боевая задача была выполнена.

В этих боевых операциях участвовал ефрейтор Г.М. Миннимухаметов, мой прадед. Сведения об этом сохранила его красноармейская книжка (1942-1945 годов).