Михаил

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Михаил Иванович Мищенко родился в 1922 году в станице Суворовской Ставропольского края, вырос в простой рабоче-крестьянской семье. В десятилетнем возрасте маленький Миша остался без матери, отец его часто болел. Детство выдалось голодным, а юность суровой. Трудовой путь начался рано. После окончания семи классов неполной средней школы в станице Суворовской в 1938 г. и школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) на ст. Минводы в 1939 году Михаил Иванович работал слесарем Суворовской машинно-тракторной станции, мечтал стать машинистом тепловоза, но война нарушила все его планы.

29 октября 1941 года Михаил Иванович был призван на службу в ряды Советской армии в 212-й Запасной Стрелковый полк Северо-Кавказского военного округа, в нестроевой отдельный 80-й сапёрный батальон, дислоцировавшийся в Ростовской области. К этому времени ему едва исполнилось 19 лет.

После отступления советских войск к предгорьям северо-западной части Главного Кавказского хребта, 80-й сапёрный батальон был передислоцирован в район г. Моздок, где создавались железобетонные укрепления, проволочные заграждения, огневые точки, противотанковые рвы, чтобы любыми силами задержать фашистские войска, не позволить им прорваться к Каспийскому морю. Этот этап боевых действий был чрезвычайно сложным. Всё это время батальон, в котором служил Михаил Иванович, обеспечивал войска надёжными оборонными сооружениями, сдерживающими немцев. Об этом периоде своей службы он вспоминал с некоторой досадой: «Хотя я понимал всю значимость нашей работы, меня, конечно, не покидало чувство неудовлетворённости. Ровесники мои геройски воевали, многие уже и головы сложили за Родину, а я ещё ни разу не был на передовой. Хотелось в бой, но я терпеливо ждал своего часа».

И вот этот час настал.

В декабре 1942 года, после разгрома войск Манштейна под Сталинградом, обстановка на Северном Кавказе решительно изменилась в пользу советских войск, возникла возможность выхода Южного (бывшего Сталинградского) фронта в тыл немецкой группы армий «А», засевшей на Тереке, в Кавказских горах и у Новороссийска. Стремясь избежать окружения, гитлеровское командование стало поспешно отводить свои войска из-под Моздока. 1 января 1943 года начался наступательный период в Битве за Кавказ. К 24 января 1943 года были освобождены Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ставрополь, Армавир. 29 января немцы оставили Майкоп, 12 февраля после проведённой Черноморской группой войск в составе Северокавказского фронта Краснодарской операции была освобождена и столица Кубани г. Краснодар. Наступление советских войск проводилось в тяжёлых условиях: распутица, бездорожье, растянутые тылы. Но, не смотря на все эти трудности, оно было стремительным и успешным. Противник, не считаясь с огромными потерями в живой силе и технике, яростно сопротивлялся, отводя свои войска в низовья Кубани и на Таманский полуостров, где заранее был подготовлен рубеж обороны, названный «Голубой линией» и представляющий сильную глубокоэшелонированную оборону от Азовского моря до Новороссийска. Попытки войск Северо-Кавказского фронта, ослабленных в предыдущих боях, прорвать «Голубую линию» весной 1943 года успеха не имели. Загнав немцев за «Голубую линию», – а темп наступления был такой, что артиллерия не поспевала за пехотой, – наши части перешли к боям позиционным. В этих боях и довелось участвовать Михаилу Ивановичу. В конце апреля 1943 г. он был зачислен в 694-й стрелковый полк 383-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта миномётчиком батальонного 82-х миллиметрового миномёта.

Овладев Краснодаром, наши войска продолжали отбрасывать врага всё дальше и дальше на запад, освобождая территорию Северного Кавказа. В составе 694-го стрелкового полка Михаил Иванович участвовал в бою за станицу Крымскую Краснодарского края, которая являлась важнейшим узлом обороны врага, так как через неё проходили основные пути сообщения на Новороссийск, Анапу, Тамань и Темрюк. Стремясь удержать станицу, немцы превратили её в мощный узел сопротивления. Все каменные дома были приспособлены к обороне, а подступы к ней плотно прикрыты инженерными и минно-взрывными заграждениями. Наступление армии на Крымскую началось 29 апреля 1943 года после артиллерийской и авиационной подготовки. Стремясь удержать занимаемый рубеж обороны, противник переходил в яростные контратаки. Его авиация наносила массированные бомбовые удары по боевым порядкам атакующих и огневым позициям артиллерии. 4 мая станица Крымская – важный узел коммуникаций на Таманском полуострове – была освобождена. В сентябре началась Новороссийско-Таманская операция, в результате которой «Голубая линия» была прорвана. 9 октября разгром таманской группировки противника был завершён, пал последний вражий оплот на Кавказе. Великая битва за Кавказ завершилась. Перед советскими войсками на крайнем южном фланге стратегического фронта встали новые задачи.

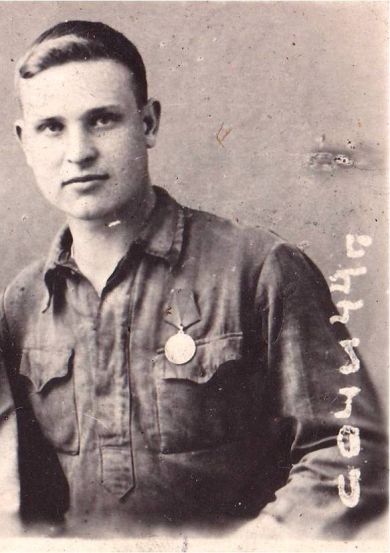

В боях за освобождение Краснодарского края Михаил Иванович участвовал в «разведке боем». В ночное время перед наступлением была занята высота № 121, где фашисты понесли большие потери убитыми и ранеными, а также военнопленными. За этот бой дедушка был награждён медалью «За отвагу», о чём в Приказе за № 15/н от 31 июля 1943 года от имени командира 694-го Стрелкового полка, в частности, записано: «Награждаю /….../ наводчика миномета 2-ой минометной роты красноармейца Мищенко Михаила Ивановича за то, что он под разрывами снарядов точно наводил в цель свой миномёт и уничтожил 2 огневых точки противника, мешавшего продвижению нашей пехоты».

После освобождения Краснодарского края в начале ноября 1943 года Михаил Иванович участвовал в высадке морского десанта под г. Керчь. Вот как он вспоминал об этом: «Мы переправлялись с Таманского полуострова через Керченский пролив на катерах. Был очень сильный туман. Кроме того, вблизи от берега бойцы заглушили моторы, поэтому нам удалось высадиться бесшумно и незаметно. Нашей артиллерией была проведена сильнейшая артподготовка. Но, не смотря на то, что операция началась успешно и казалась тщательно спланированной, наша высадка оказалась обречённой на неудачу. После тяжёлых боёв мы заняли часть Керченского полуострова, в том числе, населённый пункт Аджимушкай, где нас спасли от гибельного вражеского обстрела катакомбы».

После подготовки к наступлению 4 декабря 1943 года Михаил Иванович участвовал в танковом десанте в составе 3-его батальона, который должен были прорваться в тыл врага и обеспечить возможность для дальнейшего наступления. Сначала всё шло по плану. Была занята господствующая высота, с которой уже был виден г. Керчь. Победа казалась такой близкой, но силы были неравны. В этом бою 5 декабря Михаил Иванович получил тяжёлое ранение. Сначала его ранило осколком снаряда в ногу, которую спас сапог и добросовестно намотанная портянка, сложенная как раз в этом месте вчетверо, иначе он мог потерять ногу. После того, как старшина перевязал его, он снова вступил в бой, но вскоре был ранен в руку. И хотя пуля прошла навылет, сражаться он больше не мог. К вечеру десантников осталось совсем мало. Почти все танки были полностью или частично выведены из строя. Из последних сил Михаил Иванович зацепился за подбитый, но ещё способный двигаться танк (у него был повреждён ствол). Таким образом он спасся от смерти или от плена, потому что в темноте уже была слышна немецкая речь. Когда танк вывез его и ещё нескольких спасшихся на нём бойцов на нейтральную территорию, немцы стали их обстреливать, и Михаил Иванович только каким-то чудом удержался здоровой рукой за дуло пушки, а вскоре танк пересёк линию обороны.

После ранения Михаил Иванович попал в госпиталь №2095 в г. Сочи, где пробыл 4 месяца. В ноге оказалось 4 осколка, поэтому она долго не заживала. 2 осколка ему удалили в госпитале, 1 осколочек вышел более чем через 40 лет после окончания войны, а один блуждал в его ноге до последних дней жизни. Уже в госпитале Михаил Иванович узнал, что от его батальона после этого боя в живых осталось только 12 человек, и он потерял на этой высоте многих своих хороших друзей.

После госпиталя, Михаил Иванович был направлен в г. Новочеркасск в запасной артиллерийский полк, а затем, в июне 1944 года, снова попал на фронт вместе с пополнением в составе 375-го гаубичного артиллерийского полка 181-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, который уже был прославлен на Курской дуге и при форсировании Днепра. Теперь Михаил Иванович уже был разведчиком разведбатареи 122-х миллиметровых гаубиц лейтенанта Поплавского. В сентябре 1944 года полк прибыл в Польшу на реку Висла.

После тщательной подготовки 12 января 1945 года началось наступление, послужившее началом освобождения Польши – Висло-Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945 года), в которой участвовало более 2 млн. человек, свыше 7 тыс. танков, 5 тыс. самолётов.

В первых числах февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта на широком фронте вышли к реке Одер и захватили несколько плацдармов на её левом берегу. Немецко-фашистское командование понимало, что Одер является фактически последней крупной водной преградой на пути к столице Германии, и решило до последнего солдата оборонять этот рубеж. На прежней польско-германской границе гитлеровцы располагали мощным оборонительным рубежом. За рекой Варта имелись железобетонные доты, противотанковые рвы, минные поля и другие инженерные заграждения.

8 февраля после 50-минутной артиллерийской подготовки советские войска перешли в наступление северо-западнее г. Бреслау (ныне г. Вроцлав). Форсировав на широком фронте Одер и прорвав оборону немецко-фашистских войск, они продолжили наступление в северо-западном, западном и юго-западном направлениях. При форсировании реки Одер артиллеристы поддерживали огнём пехоту.

К исходу 10 февраля оборона противника была прорвана. Однако в районе крепости Бреслау наступающие войска встретили сильное сопротивление. Город был превращён фашистами в неприступную крепость, напичканную укреплёнными железобетоном огневыми точками. Из показаний военнопленных и документов, захваченных у коменданта г. Бреслау, стало известно, что на улицах этого большого старинного города, имевшего древние форты, гитлеровцы соорудили баррикады. Высота некоторых из них достигала пяти метров, ширина – шести-семи метров. Почти все каменные здания, и, прежде всего, угловые, имевшие массивные стены, глубокие подвалы и всевозможные башенки, были превращены в опорные пункты. Противник приспособил к обороне парки и сады, огромное количество траншей и ходов сообщения. Опорные пункты объединялись в огневую систему. Эти укрепления были настолько мощными, что их невозможно было пробить снарядами и даже бомбами (ширина стен достигала 1,5 м). 13 февраля 1945 года началась осада, а затем штурм г. Бреслау. Вначале Бреслау штурмовали со всех сторон, затем после блокирования и полного окружения бои в городе развернулись на отдельных направлениях, непосредственно в городских кварталах, за каждый дом и этаж. Армии генерала В.А. Глуздовского, в составе которой воевал Михаил Иванович, пришлось непосредственно заниматься осадой и штурмом города-крепости Бреслау, вести там очень тяжёлые уличные бои, которые приняли затяжной характер. Но осада г. Бреслау не была пассивной. Артиллерия и авиация наносили удары по врагу. Непрерывно действовали и штурмовые группы. Вражеские солдаты начали сдаваться в плен. Наши гаубицы били прямой наводкой по траншеям противника, и сами артиллеристы захватывали в плен немцев, так как пехоты было мало. В некоторых дотах немцы не хотели сдаваться, не смотря на то, что наши войска подошли к ним вплотную с тыла. Только после того, как было взорвано большое количество взрывчатки на крышах этих дотов, немцам пришлось сдаться.

В 18 часов 45 минут 6 мая 1945 года, после 81 дня осады, над Бреслау появились белые флаги. 7 мая крепость капитулировала. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 7 мая 1945 года № 364 за овладение городом и крепостью Бреславль (Бреслау) и за отличные боевые действия всем принимавшим участие в этих боях, в том числе и Михаилу Ивановичу, была объявлена благодарность. Многие бойцы были представлены к наградам. Михаил Иванович был награждён орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени за совершённые им подвиги 18 и 19 апреля 1945 года. «В боях по уничтожению окружённого противника в городе Бреслау разведчик 8-й батареи красноармеец Мищенко Михаил Иванович проявил мужество, отвагу и умение в наступающих уличных боях. 18.4.45 в районе 76 объекта он находился в боевых порядках пехоты, где обнаружил 75 мм пушку противника, два станковых пулемёта и три блиндажа. Бесстрашный разведчик, жертвуя собственной жизнью, под сильным ружейно-пулемётным огнём противника пополз к орудию 7 батареи товарища Сидорова, указал цель и вместе с расчётом помог перекатить орудие. Огневые точки были уничтожены, и пехота продвинулась вперёд. 19.4.45, находясь в боевых порядках пехоты в этом же районе, с наблюдательного пункта красноармеец Мищенко М. И. слышал, что бьёт пулемёт противника, но не мог увидеть пулемётной точки, с которой противник вёл огонь по боевым порядкам пехоты. Товарищ Мищенко ползком выдвинулся вперёд, засёк пулемёт и, возвращаясь обратно, был легко ранен, но, невзирая на боль, дополз до командира батареи, и цель была уничтожена. Пехота продвинулась вперёд», – так свидетельствуют скупые строки из наградного листа, которые, конечно же, не могут передать в полной мере всего, что было пережито и выстрадано за эти тяжёлые дни.

Закончилась война для Михаила Ивановича в г. Бреслау. В 3 часа утра 9 мая солдат неожиданно подняли по тревоге. Все сразу схватили оружие и приготовились вступить в бой, но оказалось, что тревога была по поводу радостного для всех события: фашистская Германия подписала Акт о капитуляции, война была окончена! Победа! В 9 часов утра было построение, всем объявили об окончании войны и вручили ордена. А потом бойцы устроили салют, встретив победу выстрелами из разных видов оружия.

С июля по декабрь 1945 года Михаил Иванович был в Австрии в оккупационных войсках, затем стажировался на Украине в Полтавской области, а полностью демобилизовался из армии только в январе 1947 года в звании младшего сержанта. В феврале 1946 года Михаилу Ивановичу была вручена медаль «За победу над Германией». В 1985 г. он был награждён Орденом Отечественной войны I степени.

К сожалению, уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны, и мы горды тем, что нам посчастливилось успеть прикоснуться к живой истории, узнать, что называется, из первых уст, столько нового и интересного о великой войне и великой победе. Мы не должны забыть этот страшный урок истории. Как только люди забудут ужасы войны, война снова начнется на нашей земле.

Боевой путь

На службу призван 29 октября 1941 г. в нестроевой отдельный 80-й сапёрный батальон в Ростовской области. До мая 1943 г. – красноармеец 212-го Запасного Стрелкового полка (Северо-Кавказский военный округ).

С мая 1943 г. по июнь 1944 г. – красноармеец 694-го Стрелкового полка 383-й Стрелковой дивизии (Северо-Кавказский фронт), миномётчик. В боях за освобождение Краснодарского края участвовал в «разведке боем». Награждён медалью «За отвагу». Участвовал в высадке морского десанта под г. Керчь, в танковом десанте в составе 3-го батальона. 5 декабря 1943 г. получил тяжёлое ранение. С декабря 1943 г. по март 1944 г. находился на лечении в военном госпитале №2095 г. Сочи.

С июня 1944 г. по январь 1947 г. – красноармеец 375-го Артиллерийского полка 181-й Стрелковой дивизии (1-й Украинский фронт), артиллерист разведбатареи 122-х миллиметровых гаубиц. С 12 января по 3 февраля 1945 г. участвовал в Висло-Одерской операции.

В мае 1945 года за взятие немецких дотов в г. Бреслау награждён орденом Красная Звезда и орденом Славы III-ей степени.

После окончания Великой Отечественной войны награждён медалью «За победу над Германией». В 1985 г. награждён Орденом Отечественной войны I степени.