Анатолий

Леонидович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

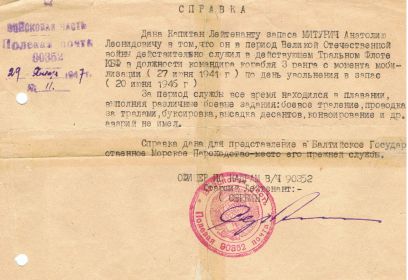

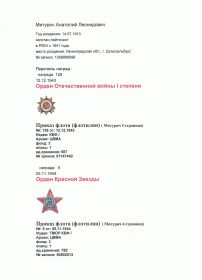

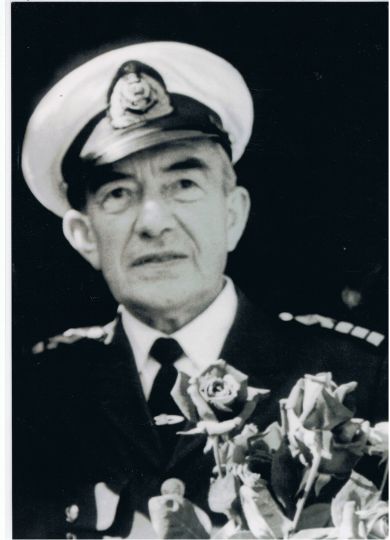

Офицер ВМС в отставке, капитан дальнего плавания, командир корабля 3 ранга / тральщика/

Я напишу Вам об удивительном и очень дорогом всей нашей семье Человеке (с большой буквы) об офицере, пламенно любящим свою Отчизну, людей и жизнь – о Митурич Анатолии Леонидовиче, о нашем отце, дедушке…

Все его предки - потомки сербского князя - были русскими офицерами, три века верой и правдой служили Отечеству. Каждое поколение Митуричей приняло своё боевое крещение в сражениях – от русско-турецкой войны до первой мировой. За блистательно проведённые военные операции жаловались им чины, за доблесть и геройство – именное оружие и ордена. И умирали они как герои – на ратном поле, в бою за Отечество или позже от ран и увечий.

До начала Великой Отечественной войны Митурич ходил в дальние плавания. Я хочу написать выдержки из его воспоминаний, рассказанных нам.

Боевой путь

«Когда началась война с немцами, я уже считался довольно опытным капитаном. В первый же день войны меня назначили командиром военного катера. На обычном морском катере установили 45 миллилитровые орудия. И 27 июня я уже стоял на мостике тральщика «Степан Разин». Кочегары, моряки, машинист – все были тоже из торгового флота. Мы сопровождали уходящие из Таллинна корабли. На моих глазах немецкий бомбардировщик пролетел буквально между мачтами теплохода «Сибирь». Ухнули зажигательные бомбы. Корабль загорелся. Мы подходили и брали людей. К горящему судну мы не могли швартоваться. Поэтому я кричал, чтобы люди прыгали в воду. И вытаскивали людей уже из воды. Один из тех, кого мы вытащили, чуть с ума не сошёл. Он кричал: «Почему мы никуда не идём?! Я застрелю командира!» Я приказал его связать. Вообще всё это было страшно. Фашисты рядом из сталинской бухты сделали аэродром и непрерывно оттуда взлетали. Они бомбили, зажигали и топили отходящие корабли. Задача нашего дивизиона была спасать людей, всех их мы привезли в Ленинград.

Спасибо бушлату.

Зима 41 года наступила очень рано. Уже 3 ноября вся Нева замёрзла. Когда навигация кончилась, мы участвовали в десантных операциях. Но о десантах скажу особо. Командующим тогда в Ленинграде был Жуков. Он сделал большую ошибку – решил потрепать нервы немцам: собрал большой сводный полк моряков и этот десант выбросили в Петергофе. Я в нём тоже участвовал. Там у немцев всё было пристреляно. Они нас встретили шквальным фланговым огнём. Кончилось тем, что разгромили почти весь десант. Почти все моряки или погибли или в беспамятстве попали в плен.

Я тогда тоже был ранен. Хорошо, что на мне был каповый бушлат – капка ещё плотней, чем вата. Миномётный осколок пробил бушлат, мышечную ткань и застрял, не достав до почки. Я догадался, что ранен, потому что почувствовал запах горящего мяса и потому что сапоги были полны крови. Но боли сразу не почувствовал, ещё вытащил раненного старшину. По камням вдоль берега выбрался на нейтральную полосу в дачный посёлок Мартышкино. Меня спасло то, что я этих местах знал каждый камешек – мы ведь там жили до войны».

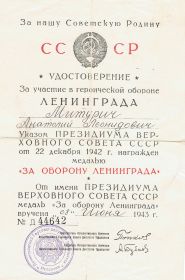

Удостоверение «защитника Ораниенбаумского плацдарма», не менее дорого, чем ордена, которыми его награждали за доблесть и отвагу. Как и всякий моряк, он терпеть не мог густые туманы и шторма. Но война заставила изменить к ним отношение. Непогода и плохая видимость укрывали их корабли и транспорт от противника. Особенно выручили они, когда пришлось в октябре 43 года скрытно от немцев буксировать баржи с вагонами бронепоездов на Ораниенбаумовский пятачок. Минный тральщик «Степан Разин» под командованием Митурича провёл весь караван без потерь. Эта операция в итоге дала возможность прорвать блокаду Ленинграда.

- «У немцев на вороньей горе была построена железнодорожная ветка, их бронепоезд то подкатывал к Ленинграду и обстреливал его шрапнелью, то откатывал. Ему отвечали с наших кораблей на Неве, но никак не могли его засечь. Ветку много раз взрывали, но немцы её быстро восстанавливали. А снаряды из пушек ораниенбаумовских фортов – Красная Горка и Серая Лошадь – не достигали тех точек, где была расположена немецкая боевая техника.

Тогда с кораблей сняли крупнокалиберные орудия, которые стреляли на тридцать миль и установили их на бронепоездах. На баржах наши моряки перевезли их в Ораниенбаум. Но доставить это ещё полдела – выгружали вагоны бронепоездов на причальные рельсы в купеческой гавани ночью, в штормовую погоду под градом пуль и снарядов. Провели очень сложные маневр, но всю технику выгрузили, когда заговорили наши тяжёлые орудия, немцы поняли, что надо немедленно сниматься. Такого боя, чтоб немцы под давлением наших бежали, не было. У немцев были умные генералы – соображали, что наши пушки все их фортификационные сооружения разнесут, так вот и произошло полное снятие блокады Ленинграда. Это был день именин Нины. Мы спрашивали всех женщин кого зовут Ниной, и всех их целовали, дарили подарки, стреляли из всех стволов».

Когда объявили, что война закончилась, сражение с её последствиями и отголосками для капитана Митурича продолжалось - боевое траление всю навигацию с 45 года пока Финский залив льдом не покрылся. Протралили они и Финский и Рижский и Нарвский заливы.

- «Работа была очень опасная, некоторые командиры тральщиков осторожно писали: «Мин не обнаружено». А я всегда писал с чистой совестью: «От мин очищено» или « Мины ликвидированы». И тогда на морских картах снимали запреты на судоходство в этих районах. А то ведь корабли даже якорь не могли там бросить – он мог по мине попасть, ведь мины плавали не на поверхности воды, а чуть пониже».

Демобилизовали Анатолия Леонидовича по состоянию здоровья. Если бы не раны, из Военного Флота, наверное, не отпустили бы.

Отец Анатолия Леонидовича, как и его дед, и прадед, служил на флоте – артиллеристом. Был командиром носового орудия на крейсере «Рюрик». После расстрела рабочих на Дворцовой площади в 1905 году вместе с группой других офицеров подписал письмо царю: «Ваше Величество, Вы опозорили себя, предлагаем Вам отречься от престола». И неблагонадежного артиллериста перевели в форт Павел, там стволы пушек направлены только на запад и нет угрозы, что их развернут. Когда началась вторая мировая война, опальный офицер подал рапорт с просьбой отправить его в действующую армию. Вернулся он весь израненный, но с орденами, в том числе и самым дорогим орденом – Анны на шее с мечами.

Мать Анатолия Леонидовича - Надежда Захаровна Иванова - болгарка по национальности. Её отец тоже был военным моряком и погиб на крейсере «Русалка», в городе Таллинне был памятник, на котором среди имён погибших моряков было выбито имя Захария Иванова, деда Анатолия Леонидовича.

Родной брат - Роман Леонидович Митурич - тоже ветеран ВОВ – Онежская военная флотилия - военный инженер 2 ранга, командующий канонерской лодкой. Первый его бой был на Онежском озере. 18 сентября 1941 года было получено сообщение о том, что противник перерезал реку Свирь в районе Остречин и занял Гакручей. При этом захвачен в плен один из строительных батальонов Карельского фронта численностью около 100 человек, со строительной техникой и автотранспортом, они не могли оказать сопротивления, так как строители не имели никакого оружия.. В этот район и была направлена канонерская лодка №12 под командованием Романа Митурича и она первая из кораблей вступила в бой с противником и в течении нескольких дней в этом районе поддерживала огнём воинские подразделения. Боевые действия кораблей и оборона с берега в районе города Вознесенья не позволили противнику с ходу форсировать реку и захватить город. Батальон строителей с небольшими потерями был освобожден, а на корабле в ходе боя никто не был даже ранен, хотя к концу боя был израсходован практически весь боезапас. Поставленная задача была выполнена, причём не числом, а умением.

Жизненные приоритеты и убеждения до Великой Отечественной войны вели Анатолия Леонидовича по путям, которые постоянно испытывали на прочность волю и характер.

- «Осенью 32 года меня делегировали на конференцию студентов в Питер. Летом, на каникулах, многие студенты побывали у родственников в деревнях и рассказывали на конференции, что под видом коллективизации в отдельных местах твориться произвол. И вот 5 студентов подписали письмо Сталину, в котором рассказали про эти безобразия на селе. Я был в числе подписавшихся. Через несколько дней меня забрали. Так я оказался в «Крестах». Откуда меня перевели в бывшую офицерскую тюрьму на Нижегородской 26.

Били меня страшно. Выбивали признания, что я английский шпион – ведь я на свою беду знал английский язык, а нет, так «пришьём» тебе 58 статью – «контрреволюционная агитация». Объявили мне 10 лет концлагеря без права переписки. До лагеря я бы, наверное, не дожил – забили бы в конец. Спасли меня уголовники. Я объявил голодовку – до смертного конца. Тельняшка моя была вся в крови, её выбросили, но цела ещё была рубаха из солдатского полотна. Я вырвал из неё кусок ткани, разрезал левую ногу и начал писать на лоскуте кровью: «Приговор не признаю. Повезёте в лагерь – подниму восстание. Придётся расстреливать невинных людей. Прошу расстрелять меня одного и дело закрыть». Один уголовник отнёс этот кусок рубашки к начальнику тюрьмы. Тот удивился: «Я 15 лет командую тюрьмой, но чтобы молодой парень просил расстрелять? Такого у меня ещё не было!». И начальник тюрьмы передал меня военному прокуратору. А надо сказать, что ОГПУ подчинялось военной прокуратуре. И в итоге я оказался не в лагере, а на гражданской войне в Испании».

Своими действиями в Испании, Анатолий Леонидович вроде как искупил свою вину, хотя клеймо каторжника и врага народа на нём оставалось до 62 года, пока наконец не получил документ о полной реабилитации.

Учась в Одесском институте инженеров морского флота начал ходить в море на судах Черноморского пароходства. Плавая на четырёхмачтовом паруснике «Товарищ» освоил науку управления кораблём под парусами.

- «В период каникул, студенты института совершили переход из Новороссийска в Одессу на спасательных ботах английской постройки. Отчалили 22 июня 1935 года. Шли 16 суток днём и ночью. 412 миль на вёслах, 4 часа гребём, потом – другая смена, мы тут же на банках отдыхаем. В Одессу должны были придти 6 июля – в день выпуска нашего института. Но поднялся страшный ветер, мы сбились с курса, нас отнесло в днестровский лиман. Шлюпки заливало водой, нашего связиста всё время било током из аккумуляторов. Он не выдержал – выбросил их за борт. Связь мы потеряли: мы берег слышим, а он нас – нет. Нашёл нас пожарноспасательный катер и отбуксировал к Одессе. В память о походе осталась у меня карта с пройденным маршрутом и фамилиями участников плавания».

После Великой Отечественной войны пришлось ему снова ловить – только уже не мины, а сельдь.

- «Назначили капитаном шхуны «Сатурн». Прислали нам с Азова опытных рыбаков, которые там ловили рыбу трихтерными сетями. Это такие сети, которыми вылавливают рыбу, идущую по поверхности. Вот селёдка, например, такая рыба. Мы решили провести эксперимент – пойти на путину на парусах, без затрат на топливо. Наши суда зашли в Клайпеду в судоремонтный завод, установили на сенерах дополнительные цистерны с питьевой водой, чтобы не заходить лишний раз в порты: парусник не может так легко маневрировать, как моторное судно, - и вся флотилия двинулась в Атлантику. И что вы думаете – эксперимент удался, план по добычи рыбы мы выполнили».

Вот так после войны наш капитан командовал целой сельдевой флотилией в Атлантике из 72 рыболовецких судов. За тем поработал на Дальнем Востоке, на крабоконсервной базе.

В 1951 году был назначен первым начальником клайпедского мореходного училища и руководил им десять лет, его многочисленные воспитанники давно уже сами стали старыми морскими волками. В 70-е годы был капитаном наставником на рижской базе рефрижераторного флота, дважды избирался председателем совета капитанов, на пенсии продолжал работать в инспекции безопасности мореплавания, считался независимым капитаном, поэтому и приглашали для разборок серьёзных аварий. Ведь писать начальству и называть виновных – для этого нужно быть не только компетентным, но ещё и смелым человеком.

У Анатолия Леонидовича всегда была феноменальная память. Он помнил сотни имён, дат, адресов, биографий, назубок цитировал исторические документы и выдержки из книг, говорил на 5 языках, и рассказывал мельчайшие подробности далёких событий и встреч, поэтому о его памяти «ходили» целые легенды, он неизменно удивлял всех, с кем приходилось встречаться на жизненном пути. Всегда помогал людям и оказывал всяческое содействие нуждающимся в поддержке. Таким он оставался до конца своих дней, по его просьбе - завещанию он похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище со своими родными - мамой Надеждой Захарьевной и родным братом Романом Митурич.

Он с гордостью и бережно хранил все свои многочисленные ордена ВОВ разных степеней и медали, трепетно относился к воспоминаниям, теперь мы гордимся и храним их вместе с памятью о нашем замечательном деде капитане

В этом году мы пройдём вместе со своим родным капитаном Митуричем в рядах «Бессмертного полка « по Красной Площади в Москве.