Михаил

Ефимович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

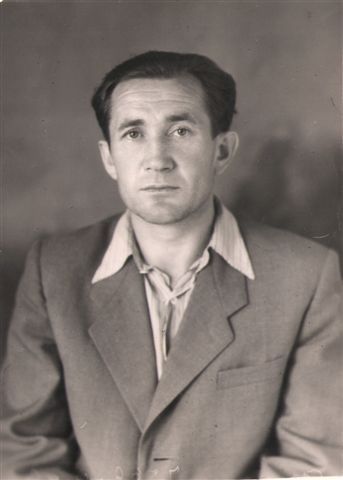

Морозов Михаил Ефимович.

Родился 6 марта 1924 года, в деревне Кочетовка Уинского р-на Пермской области.

Из воспоминаний: «Ранней осенью 1941 года вчерашние десятиклассники были направлены в авиашколу на первоначальное обучение под Алма-Атой. Все хотели стать боевыми летчиками. Но жизнь распорядилась по-своему: самолеты и инструкторы были отправлены на фронт, школа прекратила свое существование, а военная судьба разбросала нас по белу свету».

Поступил в Ташкенте военное училище , отделение «Аэродромное обслуживание», стал радистом. Проходил службу в 105 стрелковом батальоне, 110 стрелковой дивизии , 557 отдельном батальоне аэродромного обслуживания. В 1945 году был демобилизован.

Награжден Орденом Отечественной воины II степени, медалью «За победу над Германией», медалью «20 лет победы в Великой Отечественной Войне», медалью «30 лет победы в Великой Отечественной Войне», медалью «40 лет победы в Великой Отечественной Войне», медалью «50 лет победы в Великой Отечественной Войне», медалью «70 лет вооруженных сил СССР».

После войны Морозов Михаил Ефимович с отличием окончил исторический факультет и аспирантуру при Алма-Атинском пединституте имени Абая, во время учебы был единственным студентом на своем факультете, который получал самую престижную и высокую тогда Сталинскую стипендию. После обучения приехал в г. Петропавловск по направлению и приступил к исполнению обязанностей заведующего кафедрой марксизма-ленинизма учительского института. Защитил диссертацию в Московском Государственном Университете им. М.В. Ломоносова.

Коллеги и студенты отмечали его преданность делу и любовь к своей профессии: «Михаил Ефимович – неординарный человек, наделенный многими талантами, скромен, несколько замкнут, сверхтактичный и вежливый он жил богатой духовной жизнью: писал стихи, сочинял музыку, великолепно играл на баяне. Всю жизнь изучал историю Северо-Казахстанского края, много рассказывал своим студентам о войне. И он не мог об этом не рассказывать, потому что с этим было связано многое, чем особенно дорожили люди его поколения – своим долгом перед Родиной, крепкой фронтовой дружбой».

Многие стихи Михаила Морозова были посвящены Великой Отечественной Войне. В одном из них он пишет:

У стен ее враги стояли,

Свой смертный бой вела Москва,

И ей на помощь улетали

От нас последние У-2.

А впереди была, ребята,

В суровых тяготах страна,

И неизвестный сорок пятый,

И жизнь, и смерть, и вся война...

Или вот одно из обращений к молодежи:

Чти память тех, кто сердцем пламень

В великий подвиг тот вложил,

Кто жизнь свою, как первый камень,

В твой дом когда- то заложил.

Внук победившего солдата

Иль не пришедшего с войны,

Теперь тебе, как нам когда- то

Ключи от дома вручены.

Ни грубым натиском, ни словом,

Не дай обидеть отчий дом,

Не допусти, чтоб в небе снова

Войны суровой грянул гром.

И сделай так, чтобы на свете

Он был достоин их мечты,

Сегодня ты за мир в ответе,

Наследник и хозяин – ты.

Еще его строки:

Когда мы встретились с тобой,

Кончался год сорок шестой.

А в памяти звучал Победный залп большой войны,

И я еще шинель не снял.

К нам приходили часто сны

Друзья по роте, старшина...

Но круто все менялось, очень круто,

Семья студентов, тишина...

Из школьного сочинения внучки Михаила Ефимовича Морозова:

Завтра можно не успеть

«Война – жесточей нету слова», - вслушиваюсь в слова ведущей на встрече ветеранов "Не прерывалась жизни нить". «Война – печальней нету слова», - всматриваюсь в лица фронтовиков, сидящих в зрительном зале, и вспоминаю своего деда, которого сегодня уже нет .

Вспоминаю его ладони, большие и теплые, они характеризовали его, как спокойного, уверенного в завтрашнем дне человека. Но даже и эти руки начинали дрожать, когда на столе появлялись аккуратные коробочки с боевыми наградами. Привыкшая видеть деда серьезным и немногословным, 9 мая я всегда боялась заходить в его кабинет: мне было странно видеть непослушные дрожащие пальцы, которыми он перебирал какие- то блестящие монетки на красных ленточках. Но любопытство брало свое: я забиралась к деду на колени и с интересом наблюдала, как из шкатулки появлялись таинственные коробочки. Позже узнала, что серая предназначена для медали "За победу над Германией ", а в красной хранится орден Отечественной Войны II степени. Тогда я не думала о происхождении наград и видела в них только эстетическую ценность. О второй мировой войне я узнала благодаря учебнику по истории, но сухо изложенные книжным языком факты не вызывали у меня никакого желания узнать больше, события 41-45 годов казались мне такими же далекими как война 1812 года. И эта отдаленность от современности не сопоставлялась в моих мыслях с вполне реальным образом деда. Мое воображение не желало представлять вчерашнего школьника – сегодняшнего солдата – Морозова. Оно упорно рисовало доцента преподавателя СКУ Михаила Ефимовича. Историк по образованию, свидетель и участник главных событий 20-го века, он мог дать мне бесценные знания. Но на улице светило солнце, у подъезда ждали подружки, а это... успеется! Не успелось. Дед пережил 50-летннюю годовщину победы на полтора месяца...

Другого своего деда - фронтовика Газиза Галеевича Галиакбарова я так и не узнала. Но, думаю, его рассказы были бы не менее интересны, ведь война для него началась гораздо раньше, в 38 году, на озере Хасан. Он тогда проходил действительную службу на дальнем востоке, кончался ее срок, а тут провокационные акции японцев. Долго размышлять в этой ситуации солдат не стал – пошел добровольцем на границу. После поражения агрессора планировал начать учебу. Однако судьба распорядилась иначе: приготовила новую схватку с врагом. И когда тяжелый час пробил, артиллерист Галиакбаров не ждал повестки – сам пришел в военкомат и был зачислен в формировавшуюся тогда в Северном Казахстане 314 Стрелковую Дивизию. И для него вехой в биографии стал Ленинградский фронт. И, может быть, дороже двух орденов Славы для него были медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и благодарственная грамота, подписанная маршалом Коневым.

Для меня же дорого все, что связано с ними обоими: их воспоминания, записанные кем-то из родственников, старые фотографии, награды, грамоты... Ведь это не просто история моей семьи, это – история жизней человеческих, положенных во имя живущих сегодня.

Свойство памяти такого, что чем дальше мы уходим от событий, тем четче нам видится смысл и значение пережитого. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная Война. И каждые сутки она уносила в среднем 14104 жизни советских людей, каждый час погибали 588 человек, каждую минуту 10, каждые 6 секунд 1 человек. Сейчас в Петропавловске проживает 340 тысяч человек, а в годы войны остались сиротами 13 миллионов детей. Это 13 городов «миллионеров». Они остались тогда сиротами, чтобы сегодня у нас были родители. И это – главный факт, не написанный ни в одном учебнике, но увековеченный рядами надгробных плит, орденов и медалей на груди каждого ветерана. И это – самый важный аргумент, говорящий нам о том, что уже сегодня нужно вместе с дедушкой или бабушкой перебрать боевые награды и похвальные документы... Завтра можно не успеть!