Иван

Минцифеевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

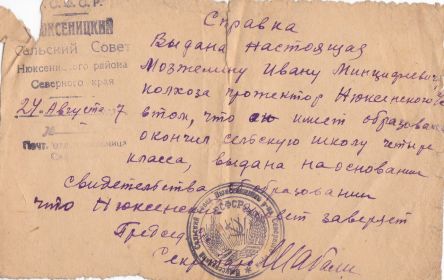

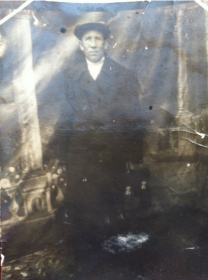

Иван Минцифеевич Мозжелин родился 02.12.1905 (по старому стилю) в Березовой слободке Нюксенского района Вологодской области. Он был 10-м ребенком в семье Минцифея и Анастасии Мозжелиных. (О роде Мозжелиных в деревне Березовая слободка известно с 1727 года.) Окончил 4 класса церковно-приходской школы при деревенском храме иконы Божьей Матери «Знамение» (ныне восстановлена).

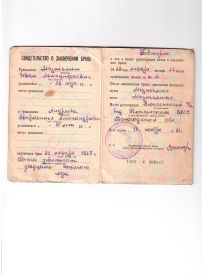

Жену встретил в своей же деревне. Дочь Анны и Александра Андреевых – Евпраксия, или просто Сия, была младше его на 2 года. Они поженились 21 января 1928-го года. В начале 1929 года, 27 января, у молодой семьи родилась дочка Маргарита (в замужестве она станет Уланова). Ивану на тот момент было 23 года, Сии – 21.

В начале 1929 года недалеко от Березовой слободки начал создаваться первый колхоз – коммуна «Прожектор», место, где он располагался сейчас носит название Ключевая, а раньше называлось Крысиха. В доме отца Ивана, куда пошли жить молодые после свадьбы, было очень многолюдно, а в коммуне давали комнату, пусть одну, но свою, отдельную от всех, поэтому молодые вступили в нее (так мне рассказывали родственники). В 1937-м году Иван окончил Колхозную школу в г. Грязовец (Вологодской области), учился здесь почти год. Как написано в свидетельстве, ему была присвоена квалификация инструктора-бухгалтера РайЗо, МТС. Им он и работал в колхозе.

Родился сын Николай. Потом еще два ребенка, которые умерли в младенчестве. 13 июня 1940-го года родилась Валентина. А через год ее отец ушел на фронт. Навсегда... Когда началась война, Ивану было 35 лет.

Видение Пресвятой Богородицы перед войной

Перед войной моему прадеду было видение. В июне 1941 года у него уже была повестка на фронт. Мобилизация была объявлена по всей стране уже 23-го июня. Призывали всех военнообязанных мужчин, родившихся с 1905 по 1918 год. Ночью Иван отправился сачить на берег Сухоны под Крысихой. Стоял у воды и вдруг увидел, что снизу по реке, в метре от берега, в его сторону плывет огонек. Иван подумал, что это лодка с факелом на носу, местные мужики так кололи рыбу строгой. Но огонек двигался совсем бесшумно, без плеска. Иван пошел навстречу, посмотреть, что это. И увидел движущийся над водой против течения образ Божьей Матери с горящей перед ним лампадой. Иван, который воспитывался в церковно-приходской школе, но с приходом власти коммунистов вместе со всеми отрекся от Бога, был ошеломлен и напуган. Как вспоминала его жена, Иван рассказал, что стал креститься и потом от образа побежал домой. Со страху он одним махом взлетел на крутую гору, которая в этом месте метров 300 высотой. Уже у домов оглянулся назад и опять увидел, образ Богородицы, который остановился на изломе угора, над родником.

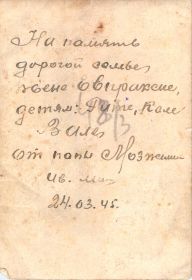

Прибежал крайне взволнованный и рассказал обо всем жене. Это очень сильно потрясло и переменило прадеда. Он где-то достал Библию и каждый вечер читал ее. Придет с работы, сядет у окна (а ночи в это время белые) и читает до утра. Жена Евпраксия, его даже стала упрекать, что он Библию все читает, даже грозилась сжечь книгу, как вспоминает их дочь Валентина. Пришла пора ехать на фронт. Закрывая дверь в избу, прадед случайно насмерть прихлопнул котенка и сказал жене: "Ну, Сия, обратно меня не жди". Это были последние слова которые слышала она от него.

По воспоминаниям старшей дочери, Маргариты, долго бежали дети вдоль берега реки Сухоны, провожая отца, который вместе с другими уплывал от них навсегда. Вверх по Сухоне, в Вологду, на Курскую дугу, в Польшу, Германию, в Вечность.

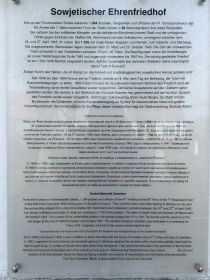

Прадед не дожил до Победы 4-5 дней, ведь 2-го мая Берлин был полностью взят. Царство Ему Небесное. Вечный покой. Его внук, мой отец, говорит так: "Надеюсь, что он молится теперь за нас у престола Божия, не зря ведь говорится, что нет большей любви чем душу положить " за други своя", а ведь Бог - это любовь".

Боевой путь

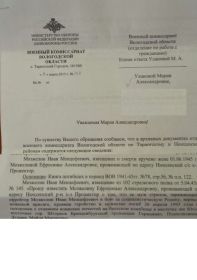

Мой прадед прошел в составе 41 дивизии всю войну, не дожив до победы всего несколько дней. Погиб 26 апреля 1945 года в 60 км от Берлина, г. Шторков.

Пока неизвестно, на какой фронт Иван попал после призыва. Основываясь на документах односельчан, можно предположить, что в путь отправились они 26 июня 1941 года в Вологду. Всех прибывших оттуда переправляли (скорее всего) в военный лагерь в Кущубе. Здесь шло формирование 286 стрелковой дивизии (формировалась с с 18.07.1941 по 01.08.1941 года), главным образом ее ряды составляли призывники из Вологодской области, частично из Ленинградской 1905-1918 г. рождения.

Через какое-то время всех бойцов из Кущубы отправили на формирование в Череповец. Будущий комбат 286 дивизии, призванный из Вологды Зыков Иван Арсентьевич, вспоминал: «...Как добровольцы, мы получили направления в летние лагеря Вологодского гарнизона, в местечко Кущуба, на формирование 286 стрелковой дивизии. Но прошло не более двух суток, и формирование этой дивизии было переброшено в Череповец. Нас в пешем строю привели на станцию Кущуба и отправили в Череповец. Там на базе бывшего лагеря заключенных продолжилось формирование

В военных лагерях бойцов готовили к войне. Их учили рукопашному бою, учили защищаться и убивать. Убивать штыком винтовки, ножом, лопатой. Учили стрелять по фашистам из автомата, пистолета, винтовки, бросать гранаты. При этом использовались деревянные винтовки с мягким наконечником. Бойцы выстраивались в две шеренги. Основные приемы, которым учили, были следующие: Эти приемы следующие (дальше цитата из учебного пособия тех лет, при чтении его холодок проходит по коже):“

- длинный укол прямо в открытую часть тела противника:

- длинный укол с переводом своего оружия под оружие противника;

- захват своим оружием оружия противника влево или вправо в немедленный укол:

- защита от уколов противника - уходом тела назад, в стороны, отбивом вправо или влево и быстрый ответный укол».

6 сентября 1941 года железной дорогой 286 дивизия была переброшена под Ленинград на станции Войбокало и Назия. И уже через три дня, 9 сентября 1941 приняла свое боевое крещение на рубеже Тортолово — Мишкино — Вороново. Дивизия почти три года обороняла дорогу жизни в Ленинграда.

По документам достоверно известно, что Иван в 1944-м он воевал на 1-м Белорусском фронте. 69 Армия, 41 стрелковая дивизия, 102 полк. Был в звании ефрейтор. Был наводчиком, замковым батареи 45-мм пушки (это противотанковая пушка). Об остальном догадки. Пока я могу только предположить, что в 41-ю стрелковую будущую Краснознаменую ордена Кутузова дивизию Иван попал в октябре 1942 года, когда она была сформирована в третий раз прямо на фронте в составе 48-й армии Брянского фронта.

3-е и последнее формирование дивизии произошло в октябре 1942 года в Орловской области. Вот тогда, вполне возможно, сюда и попал наш дед . Дивизия была сформирована на базе 118 стрелковой бригады. В этом составе дивизия прошла путь от Орла до Берлина

C октября 1942 по февраль 1943 года 41 дивизия входила в состав 48 армии Брянского фронта. C февраля по июль 1943 года она освобождала Орловскую область, ее Залегощенский район. Область находилась под окупацией фашистов больше года, с сентября 1941 года.

C июня 1943 года 41дивизия включена в состав 63 армии Брянского фронта. Как пишут в военной литературе, по 12 июля 1943 года, когда началось наступление на Курской дуге, советские войска главным образом оборонялись, Брянский фронт, 3-я Армия генерала Горбатова и 63-я Армия генерала Колпакчи накапливали силы. Но в то же время на отдельных участках уже разворачивались ожесточенные бои. И как раз дивизия, где был наш дед Иван, 5 июля 1943 года попала в такую перепалку. Сохранились воспоминания ветерана 41-й стрелковой дивизии Виктора Чилкина о начале июля 1943-го года и их оборонительных боях по реке Неручь

«Личный состав дивизии проявлял массовый героизм при освобождении Орловской области. Особенно жаркими были схватки летом 1943 года на Орловско-Курской дуге. Бои начались 5 июля. В то время полоса обороны дивизии составляла 18 километров по восточному берегу реки Неручь.

Передний край противника заминирован. Перед траншеями - проволочные заграждения.

Наша оборона в глубину на 3 километра вдавалась в немецкую. Гитлеровцы решили "срезать" выступ. На узком участке фронта они сосредоточили до трех полков пехоты, много артиллерии и 20 танков.

С рассветом противник с целью отвлечь внимание от направления главного удара открыл сильный огонь по нашим соседям справа и слева. Туда же были направлены крупные разведгруппы. Затем через 15 минут огонь был перенесен и на наш 102-й стрелковый полк. Артподготовка длилась 40 минут.

Под прикрытием дымовой завесы два полка гитлеровцев пошли в наступление. Наши роты понесли большие потери и не в состоянии были удержать разрушенные траншеи.

Началось окружение командного пункта 102-го стрелкового полка и наблюдательных пунктов 1-го артдивизиона и его батарей. Завязался рукопашный бой. В ход пошли автоматы, гранаты, пистолеты.

Командир дивизиона капитан Карпенко, командиры батарей, будучи со всех сторон окруженными, со своих наблюдательных пунктов передали на батареи команды: "Противник у нас на НП, вызываем огонь на себя". Батареи 132-го артполка открыли огонь по наблюдательным пунктам. Капитан Карпенко, его заместитель по строевой части старший лейтенант Терехин и зам. по политчасти капитан Крючков, воспользовавшись замешательством противника, собрали наблюдателей, связистов, ординарцев, всех кто был на НП и с частью бойцов из стрелковых подразделений поднялись в контратаку, опрокинули противника. Наши преследовали врага и восстановили прежнее положение.

За смелые и решительные действия, мужество и героизм, проявленные в бою, все артиллеристы были награждены правительственными наградами. Капитана Карпенко удостоили Орденом Александра Невского.

Отслужив в Советской Армии многие годы, Николай Карпенко ушел в отставку в звании подполковника»[2].

Дальше дивизия участвовала в освобождении Орла, Брянска, города Белорусии, Польши.

У Ивана есть медаль «За отвагу» при взятии местечка Яновец Уездный в Польше. Кажется, местечко – что-то небольшое совсем, деревенька, но это обманчивое впечатление. Яновец являлся серьезной господствующей высотой немцев над Вислой. С высоких каменных стен полуразрушенной старинной польской крепости давала противнику широкий обзор на десятки километров. «Гитлеровцы любой ценой будут удерживать и этот мыс и эту крепость» - говорил заместитель командующего 69-й армией генерал Труфанов Н.И. Всем, кто выжил вручили медали "За отвагу". Их остались единицы.

16 апреля 1945 года советская армия начала наступление на Берлин. 41 дивизия Ивана 17 апреля подошла к селу Лебус, который находится на одной долготе на север от Франкфурта-на-Одере. Можно сказать, что в каком-то смысле нашему деду повезло больше, чем тем, кто брал знаменитые Зееловские высоты, расположенные выше Лебуса. Там в битве погибло до 30 тыс. наших воинов. Открытое пространство, по которому в лоб на зееловские холмы лезли наши солдаты, очень хорошо просматривалось и простреливалось немцами. В Лебусе было тоже не так просто, но все же с меньшими жертвами. «Фашисты встретили наших воинов плотным огнем из дотов и дзотов. Подступы к укрпелениям врага были прикрыты минными полями и проволочными заграждениями. Атака этого мощного узла сопротивления с фронта не сулила успеха. Командир второго батальона 102 полка 41 дивизии Иван Василенко принял решение обойти Лебус с севера и вместе с соседним батальоном ударом с фланга и тыла разгромить пртивника. Это план был блестяще осуществлен. Преследуя разбитого в Лебусе противника, батальон 18 апреля овладел железнодорожной станцией Шенфлис и деревней Алвицеендорф. И здесь до полка (3000 человек) пехоты обрушилось на наших воинов. Весь день шел кровопролитный ой. Девять раз фашисты поднимались в атаку каждый раз терпели неудачу. Обескровив врага огнем с места, батальон Василенко вместе с подошедшими танками решительной атакой опрокинул противника. В районе станции Шенфлис гитлеровцы оставили до 280 трупов солдат и офицеров.

21 апреля войска 1-го Белорусского фронта ворвались в пригороды Берлина, Жуков приказал 2-му гвардейскому кавалерийскому корпусу двигатсья в городу Зеелов, форсировать Шпрее и ударить по тылам Франкфуртско-Губенской группировки противника, не допуская ее отхода к Берлину.

26 апреля 1945 года. Последний день жизни Ивана. Шторков

Маленькое сельцо Шторков с мощеными улицами и двухэтажными домишками, крытыми черепицей, раскинулось вдоль вытянутого на _ км озера ___. Городок этот не смотря на свои небольшие размеры являлся довольно значимым узлом шосейных и железных дорог. Уже было тепло, на деревьях пушилась первая листва, зеленела трава и по-весеннему тепло грело солнце.

Сохранился рассказ о 2-м батальоне 102 полка под командованием 26-тилетнего Ивана Василенко[1]. Иван вполне мог быть в этом батальоне. «25 апреля стрелковые роты 41 дивизии ворвались в Гросс-Шауэн и, оставив заслон на берегу озера, нанесли удар по немецкому гарнизону станции Шторков.

«В межозерном дефиле юго-восточнее Шторкова противник имел сильно укрпеленные позиции и задержал наступление наших подразделений. Дефиле было плотно прикрыто артиллерийским огнем, минами внаброс и спиралью Бруно. Оставив здесь одно отделение с пулеметом, Василенко в ночь на 27 апреля вернулся в Гросс-Шауен и на рыбачьих лодках переправил батальон через озеро Гроссер-Зельховер-зее. Уничтожив до взвода гитлеровцев в раскинувшейся на противоположном берегу деревне Воховзе, батальон продвинулся еще на 5 километров в южном направлении и перерезал противнику у села Буг пути отхода на Вендиш-Бухгольц. Гитлеровцы без значительного сопротивления оставили свои позиции юго-восточнее Шторкова.

[1] Воспоминания опубликованы в газете «Подмосковное Пушкино»http://p-pushkino.narod.ru/pages/186/page4.htm