Лукман

Мирхайдарович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

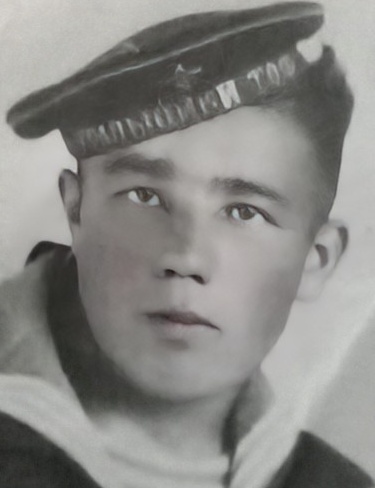

В канун 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне (22.06.1941-09.05.1945) и во Второй Мировой войне (01.09.1939-03.09.1945) моя память и тёплые родственные чувства побудили меня изложить то немногое, чем поделился со мной мой родной дядя, второй старший брат моей мамы Нургалеев Лукман Мирхайдарович.

Хочу обратить внимание на то, что выжившие ветераны войны, как правило, были скупы на рассказы о фронтовом прошлом. Лукман абыем в этом - не исключение. С возрастом дядя сильно изменился. Если в юности и молодости, как рассказывали мои тёти (его сёстры), он был непоседливым, весёлым и общительным, то в зрелом возрасте и в старости стал сдержан, не разговорчив. Тем ценнее те крохи информации, что мне повезло узнать от него.

Поэтому и назвал эту работу не история его жизни, а эпизод из военно-флотской биографии. Всё же кое-что из предшествующей жизни дяди нужно знать, поскольку это имеет значение для нашего повествования о нём.

Мой дядя Лукман Мирхайдарович Нургалеев родился 05.02.1927 года в деревне Ишмуратово (Староисаевский сельсовет) Нуримановского района Башкирской АССР.

4-летнего дядю вместе с семьями его картатая (деда) Мухаметситдыкова Нургали, 1829г.р., и отца Нургалеева Мирхайдара (10.10.1879г.р.), у которого в то время было 5 малолетних детей, летом 1931 года раскулачили, деда и отца арестовали, а всю семью выслали за пределы Башкирской АССР на так называемое спецпоселение и тяжёлую принудительную работу, а фактически на выживание по принципу «как хош». В итоге дядин дед (мой Нургали олокартатай) умер в арестантской камере НКВД в селе Красная Горка, а отца его (моего картатая) перевели на 1,5 года в заключение, что на улице Достоевского города Уфы.

По устоявшейся семейной традиции, идущей от дядиной Гульғаширя нәнәй, 1858г.р., - матери отца Мирхайдара Нургалеева, получившей по окончании учёбы в женской гимназии квалификацию учительницы, все дети семьи спецпоселенцев, в том числе шустрый смешливый дядя, учились. Сначала в татарской школе, а после её сокращения, в русской школе города Аша Челябинской области, где руками спецпоселенцев велось строительство химзавода.

Под настойчивым напором, контролем и с помощью старшей сестры Наили Мирхайдаровны, мой дядя окончил не 7 классов, как большинство детей того времени, а 10 классов, причём русской школы. Для довоенного времени такое образование считалось высоким уровнем подготовки, что отразилось, в частности, на флотской службе дяди.

После окончания школы дядя работал в городе Миньяре Челябинской области, что относительно недалеко от города Аша, где жили его мать — Нургалеева (Мустафаева) Гульюзюм Мустафьевна и младшие сёстры. Напомню, что после смерти 26.06.1944 года отца Мирхайдара Нургалиевича его совсем юные дети осиротели и должны были самостоятельно строить свою жизнь. 30.01.1945 года во время Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии погиб старший брат дяди — Нургалеев Гумер Мирхайдарович (1914-1945).

К началу победного, 1945-го, года, Лукман абыйга было полных календарных 17 лет.

Но 05 февраля ему исполнилось 18 лет, что немедленно повлекло призыв на военную службу.

Уже 10 февраля 1945 года Миньярский РВК Челябинской области призвал дядю и направил на Тихоокеанский флот (ТОФ). Забегая вперёд сообщу, что дядя уволен был со службы в порядке поэтапной послевоенной демобилизации 27.07.1951 года в воинском звании старшина 1-ой статьи. Таким образом, прослужил на флоте 6 лет.

*****

Итак, где-то летом 1976 года я проведал дядю Лукмана. Когда мы с ним сидели и обменивались своими новостями, работал телевизор и показывал любимую советским народом передачу «Клуб кинопутешественников». В тот раз ведущий Юрий Сенкевич «затеял» путешествие в Японию и потому показали небоскрёбы её столицы Токио. Без всякой задней мысли восхитился архитектурно-строительным талантом и трудолюбием японцев.

И вот тут, к моему удивлению, немногословный мой дядя сказал: «А знаешь, ведь Токио не всегда был таким. Я видел город другим, когда мне случилось побывать в нём в 1946 году. Тогда в нём не то, чтобы небоскрёбов, да даже двухэтажного строения трудно было увидеть. Особенно после бомбардировок американской авиации весной 1945 года» [точнее: 10 марта 1945 года, в результате массированных многочасовых бомбардировок обычными боеприпасами было убито 200 000 человек и уничтожено 1 миллион зданий и сооружений города — К.Р.А.].

Конечно, я раскрыл рот и стал, молча, внимательно слушать дядю-фронтовика, которого некоторые его ашинские соседи называли «морской волк».

*****

Здесь поясню, что ещё во флотской учебной части на дядю обратили внимание: из-за его хорошего для его возраста образования, а также сказался весёлый, активный характер дяди. Уж не помню фамилию флотского офицера, которую дядя мне назвал 40 лет назад, но помню, что тот поручил опытному штабному работнику поработать с 18-летним Лукманом Нургалеевым на предмет обучения его «штабной культуре и писарскому ремеслу». Не помню, чтобы Лукман абый негативно к этому отнёсся, видимо, согласился.

Эта служба была фактически круглосуточной: в штаб, как из рога изобилия, сыпались распоряжения, на основе которых надо было писать проекты приказов и распоряжений по бригаде кораблей, составлять всякие бесчисленные списки личного состава, склеивать топографические карты береговой линии и гидрографические карты акватории, надлежащим образом оформлять их к работе штаба и капитана. Впоследствии, думаю, ему доверили также наносить на карты боевую обстановку, то есть положение наших и союзных войск, противника на тот или иной момент времени.

«Не знаю, знало ли начальство о том, что я спецпоселенец. Но знаю, что мне и в голову бы не пришло делиться с кем бы то ни было секретами нашего штаба».

Короче, Лукман абый приглянулся и прижился возле флотских штабистов. Корабль находился в бухте Новик, что на острове Русский (ныне город Владивосток). Где-то там было и береговое расположение наших флотских частей.

*****

А теперь ещё одно, весьма обширное отступление: о геополитических и военно-политических событиях 1945 года. Ведь что-то заставило отряд советских кораблей (вместе с дядей) совершить поход в Токийский залив.

Пусть знаменитый детский поэт и не менее знаменитый переводчик «Уильяма нашего Шекспира» [крылатая фраза не моя, а из фильма «Берегись автомобиля»], даст краткое, но ёмкое объяснение вступлению СССР в войну против Японии, официальное название которой вообще-то было «Великая Японская империя».

Итак: Самуил Яковлевич Маршак

Берлин и Токио

«...Основные цели, которые заставили Японию и Германию взяться за оружие, были одни и те же...» Так написала японская газета "Ниппон таймс", декабрь 1944 года

Они сознались, что имели

Одни намеренья и цели:

Они свою ковали ось,

Чтоб шар земной проткнуть насквозь.

Но разлучилась эта пара...

Один исчез не так давно

И на коре земного шара

Оставил грязное пятно.

Теперь другой узнал на деле,

Что грозный суд неотвратим,

Что одинаковые цели

Ведут к последствиям одним.

За преступления жестокие

Враги дадут ответ один.

Приехал к финишу Берлин,

За ним последует и Токио.

Впервые опубликовано в газете "Правда", 1945, № 191, 11 августа.

Ещё до Ялтинской конференции глав трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании (4-11 февраля 1945 года) в решениях англо-американской конференции в Квебеке, состоявшейся 11−16 сентября 1944 года, окончание войны с Японией союзниками планировалось не раньше чем через 18 месяцев после поражения Германии. Эти расчеты оставались в силе и накануне Ялтинской конференции. Поэтому в подготовленной с участием высших американских военных чинов памятке для президента Ф.Рузвельта и американской делегации особо подчеркивалось: «Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе для войны с Японией по завершении войны в Европе».

И ещё: незадолго до Ялтинской конференции Ф.Рузвельту доложили, что первая атомная бомба будет готова примерно к 1 августа, а вторая — к концу 1945 года. Однако в Белом доме исходили из того, что одна или несколько атомных бомб не смогут сыграть решающей роли в разгроме Японии. Эту роль должны были сыграть советские войска, способные разгромить Квантунскую армию и, сковав японские соединения в Китае, лишить тем самым японское командование возможности использовать их для обороны метрополии, которую по стратегическому плану союзников должны были оккупировать именно они.

Поэтому неслучайно в ходе ялтинской конференции было выработано и подписано Секретное соглашение Ялтинской конференции 1945 года СССР, США и Великобритании по вопросам Дальнего Востока. Вот его полный текст:

«Руководители трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии:

1. Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики).

2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно:

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к нему островов,

б) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР,

в) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет.

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.

Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монголии и вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согласия генералиссимуса Чан Кайши.

По совету Маршала И.В. Сталина Президент примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие.

Главы правительств Трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией .

Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с Национальным Китайским Правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига.

1945 года, 11 февраля

И. Сталин

Франклин Рузвельт

Уинстон Черчилль».

Реализовывать всё эти планы предстояло простым советским офицерам, солдатам и матросам, среди которых был Лукман абый.

В ходе последней официальной встречи лидеров «большой тройки» - глав держав антигитлеровской коалиции в Потсдаме (пригород Берлина), что проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием председателя Совета народных комиссаров СССР и председателя Государственного комитета обороны СССР И.В. Сталина, президента США Г.Трумэна [сменил умершего 12.04.1945 года Ф.Рузвельта — К.Р.А.] и премьер-министра Великобритании У .Черчилля [до 25 июля, а 28 июля того сменил вновь назначенный на должность премьер-министра Клемент Эттли — К.Р.А.], страны-победительницы на многие годы определили судьбы государств Европы и мира.

В рамках Потсдамской конференции 26 июля 1945 года правительства США, Великобритании и Китая [то есть страны уже находящиеся в состоянии войны с Японией — К.Р.А.] подписали Потсдамскую декларацию о Японии, в которой было изложено требование к её безоговорочной капитуляции, что предусматривало ограничение суверенитета Японии только островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами. Южный Сахалин и Курилы тем самым изымались из-под суверенитета Японии. И, заметьте, а) СССР, хотя и заявил о выходе из состояния нейтралитета с Японией к тому времени в войну с ней не вступил, и потому не был участником декларации от 26.07.1945г., и б) эта декларация подготовлена и подписана загодя: до реального, фактического разгрома Японии.

28 июля 1945 года японское правительство отклонило требования этой декларации, то есть отказалось подчиниться воле наших союзников и заявило о продолжении войны с ними.

Поступая так, японские дипломаты рассчитывали предложить Москве серьёзные территориальные уступки и тем самым не допустить вступление СССР, измотанного войной против Германии и её европейских союзников и вассалов, в новое прямое вооружённое противоборство.

Поэтому в оставшиеся до окончания Потсдамской конференции дни, кроме выработки программы послевоенных преобразования, тогдашние наши союзнички добились подтверждения И.Сталиным обещания уже в ближайшее время вступить в войну против Японии.

06 августа 1945 года бомбардировщик В-29 США сбросил на японский город-порт Хиросиму атомную бомбу с цинично-иезуитским названием «Малыш», которая вместе с японскими армейскими складами заодно лишила жизни сразу 70-80 тысяч мирных жителей города.

Японские власти некоторое время замалчивали этот факт и официально не сообщали своему народу о применении атомной бомбы. «Партия войны», которая имела решающее слово, собиралась бороться и добиться «безусловной победы». Для этого японские генералитет рассчитывал использовать сохранившую боеспособность Квантунскую армию, находящуюся в Маньчжурии и Северной Корее численностью 1 320 тысяч солдат, офицеров и генералов. Фактически это была группа армий, состоящая из 22 дивизий. А к тому же на островах метрополии шла массовая подготовка 70-миллионного населения Японии к обороне.

В 17-00 часов по московскому времени 08 августа народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов вручил послу Японии ноту советского правительства о том, что с 09 августа «Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».

В частности, в ней был такой фрагмент: «Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем самым сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира».

В день объявления войны, 9 августа 1945 года, было сделано специальное заявление правительства Великобритании, в котором говорилось: «Война, объявленная сегодня Советским Союзом, является доказательством солидарности, существующей между основными союзниками, и она должна сократить срок борьбы и создать условия, которые будут содействовать установлению всеобщего мира. Мы приветствуем это великое решение Советской России».

В телеграмме от 9 августа 1945 года президент Китайской Республики Чан Кайши писал И.В. Сталину: «Объявление Советским Союзом с сегодняшнего дня войны против Японии вызвало у всего китайского народа чувство глубокого воодушевления. От имени Правительства, народа и армии Китая имею честь выразить Вам, а также Правительству и героическому народу и армии Советского Союза искреннее и радостное восхищение».

Все эти документы, кроме секретного соглашения союзников, публиковались в советской печати и оперативно доводились всем категориям наших военнослужащих.

Обстановку наверняка знал и Лукман абый. Не мог не знать, служа рядом с капитаном корабля и его заместителем.

Дядя лишь заикнулся, но не стал развивать мысль о том, что их экипаж участвовал в высадке десанта 15 августа 1945 года в ходе Сейсинской операции, чтобы не допустить переброску на японские острова их отходящие от ударов советских сухопутных фронтов силы.

*****

В 01-00 ночи 09 августа 1945 года советские войска атаковали японских захватчиков в Маньчжурии, Корее, а также на Сахалине и северных островах Курильской гряды.

Описывать ход боевых действий и описывать подвиги наших бойцов не является задачей этого рассказа. Мои обширные отступления лишь для того, чтобы показать значимость свершённого советскими солдатами и матросами. Ведь сами они, сознавая суть свершённого ими, были до крайности скромны и не могли изъясняться красноречивым языком документов или высокопарными словами, как теперь можем сказать за них и о них мы, их потомки.

На состоявшемся 09 августа 1945 года экстренном заседании японского Высшего совета по руководству войной премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным продолжение войны».

После 6 дней ожесточённых боёв с Советской Армией и её Военно-Морским Флотом и утраты целостности и боеспособности японской сухопутной армии 15 августа 1945 года 124-ый император Японии Хирохито лично выступил по радио и объявил о решении прекратить войну, витиевато пояснив своё «высокое» решение не мощным неудержимым напором Вооружённых Сил СССР, а сославшись чуть ли не на веление японобожеское из-за новой супербомбы, применённой американцами во второй раз 9 августа по Нагасаки. Но такое пояснение предназначалось только его подданным из числа простолюдинов.

Но вот через пару дней в императорском обращении «К солдатам и матросам» от 17 августа 1945 года божественный микадо [таким был титул императора Японии], уже не упоминая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, признал, что основной причиной капитуляции стало вступление в войну СССР. Император Японии заявил: «Теперь, когда в войну против нас вступил Советский Союз, …продолжение войны было бы безрассудным, принося нам лишь дополнительный урон и ставя под угрозу саму основу существования империи».

В 2005 году (в год 60-летия окончания Второй мировой войны) профессор Калифорнийского университета, этнический японец Цуёси Хасэгава в вышедшем объёмном научно-историческом труде о причинах капитуляции милитаристской Японии написал:

«Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы не являлись определяющими при принятии Японии решения капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных бомб, их было недостаточно для изменения вектора японской дипломатии. Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться…».

Несмотря на реальную капитуляцию японских войск с 17 августа 1945 года, Красная Армия продолжала боевые действия до 02 сентября, а местами и дольше.

Согласно справочнику «Россия и СССР в войнах XX века» потери наших войск в Маньчжурской наступательной операции с 9-го августа по 2-е сентября 1945 года составили 12 031 безвозвратные и 24 425 санитарные, в том числе Тихоокеанский флот безвозвратно утратил 998 человек. Фактически, если подумать, 23-дневная война с Японией, заставившая её капитулировать, — это триумф советских войск.

*****

Завершив наконец столь обширное отступление, продолжу пересказ эпизода из жизни краснофлотца Нургалеева Лукмана Мирхайдаровича.

Свой рассказ о том, как он попал в столицу поверженной Японии Токио, Лукман абый вёл так, будто остерегался сказать мне о чём-то особо секретном. Наши советские особисты (военные контрразведчики) так застращали моего дядю, что он спустя более 30 лет всё ещё остерегался говорить о своём пребывании в Токио свободно. Наверняка с него и письменное обязательство брали по этому поводу.

Но ясно было одно, что он служил в непосредственной близости не столько к камбузу, сколько к высокому флотскому начальству и был допущен к документам, скажем так, для служебного пользования этим самым начальством.

Такой вывод сделал из того, что дядя со своим капитаном и его связистом двигались по сохранившимся или вновь проложенным дорогам Токио на американском легковом автомобиле, причём не модели «Willys MB», а что-то вроде штабного «Plymouth P10».

Маршрут движения один и тот же - от места причаливания катера до места проведения встреч с представителями союзников.

Дядя сказал, что в связи с этим ему выдали пару комплектов новенькой формы. С причёской у сопровождающих начальство матросов проблем не было: почти под Котовского.

В этих поездках дядя и мог наблюдать Токио. Но не тот разрушенный район, который был весь разрушен авиацией США, а в наиболее благополучном месте, где только и мог размещаться штаб такого сноба как генерал Дуглас Макартур.

Дядю оставляли за периметром в комнате ожидания или даже на улице, дальше он действовал по указанию начальства. Но общаться с посторонними (японцами, например) он не мог, видимо, не имел права.

Возник естественный в данном случае вопрос, а что там делало его флотское начальство? Обеспечивало служебные потребности советских военных представителей.

Несложно вычислить, кто это мог быть.

Известно, что 02 сентября 1945года в церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии от имени Советского Верховного главнокомандования участвовал генерал-лейтенант Деревянко Кузьма Николаевич (1904-1954).

Существует панорамная фотография, где запечатлён момент, когда представитель СССР К.Н.Деревянко на глазах всего экипажа на борту огромного линкора США «Миссури», очень волнуясь, как он впоследствии вспоминал, подписывает тот самый акт о безоговорочной капитуляции Японии. Представители поверженной Японии (11 человек во главе с министром иностранных дел) тоскливо смотрят на этот исторический акт. Когда пишу «всего экипажа», то имею в виду, что 2 800 офицеров и матросов, которые, кто сидя на башне орудий, даже свесив ноги, кто стоя на всех палубах, во все глаза смотрели на происходящее историческое событие. А при встрече наших представителей, экипаж выразил свой восторг и уважение.

Жаль, что не могу здесь показать лист Акта о безоговорочной капитуляции с подписями победителей и побеждённых и Приказ Верховного Главнокомандующего об установлении Праздника Победы над Японией 3 сентября.

С капитуляцией Японии связано окончание Второй Мировой войны. Хотя в последующем под влиянием США и Великобритании Япония под предлогом неурегулированности проблемы некоторых спорных территорий отказалась подписать мирный договор в СССР.

В дальнейшем К.Н. Деревянко был назначен представителем СССР в Союзном Совете для Японии с местопребыванием в Токио. Это был консультативный орган, созданный США, СССР, Великобританией и Китаем в декабре 1945 года для контроля за соблюдением условий капитуляции Японии. Председателем этого Союзного Совета был назначен главнокомандующий оккупационными силами союзников генерал Д. Макартур.

В составе делегации от СССР на линкоре «Миссури» при подписании Акта о капитуляции Японии был контр-адмирал Стеценко Андрей Митрофанович (1903-1960), который в 1945 году был командирован в составе Военной миссии СССР на Тихом океане на Филиппины, а после капитуляции Японии — в Токио (с августа 1945 года), где служил помощником члена Союзного Совета от СССР (К.Н. Деревянко) по морской части.

Каждый из названных в отдельности и оба разом могли просить помощи от командующего Тихоокеанским флотом адмирала Юмашева Ивана Степановича и его подчинённых. А на чью помощь ещё они могли бы рассчитывать в чужой поверженной стране, управляемой американским генералом? Думаю, теперь стало ясно, как мой дядя оказался в Токио в 1946 году.

Из дядиного рассказа крепче всего запомнил резюмирующую его часть, которая звучала примерно так: «Знаешь, флотская служба, участие в войне против Японии сделало мою жизнь осмысленной. Без службы, без участия в тех событиях моя жизнь была бы какой-то пустой». И здесь дядя радостно улыбнулся.

Позднее, но примерно то же мне говорил мой другой дядя — Курбанов Тимергалей Галиевич. Тогда я стал лучше понимать наших фронтовиков. Так же, как Т.Г.Курбанов из всех своих наград более всего ценил медаль «За оборону Ленинграда», так и Лукман абый более всего дорожил медалью «За Победу над Японией».

Слава народу-победителю! Пусть подвиг фронтовиков не будет забыт вовек!