Сергей

Николаевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

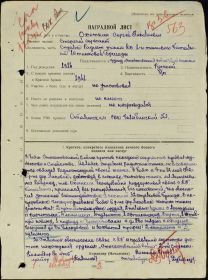

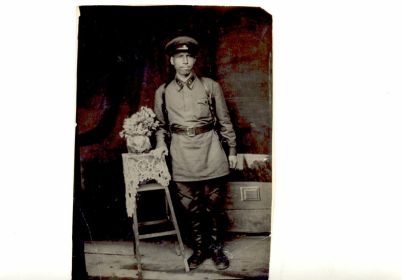

Мой дед Охоткин Сергей Николаевич 1914 года рождения, погиб 12 сентября 1942 года.

Вся информация о нем умещается в две скупые строчки в Книге Памяти Челябинской области и донесении о безвозвратных потерях.

Из книги Памяти Челябинской области: ОХОТКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 1914, г. Челябинск, ст. с-т 20 тбр, погиб 12.09.42, Ленинградская обл. Кировский р-н. п. Синявино.

Из донесения о безвозвратных потерях начальника штаба 16 танковой бригады руководству автобронетанковых войск 8 армии с 10 по 20 сентября 1942 года: Старший сержант, радиотелеграфист старший танка КВ, Охоткин Сергей Николаевич призван Сталинским РВК г. Челябинска, убит 12.09.1942, похоронен в Ленинградской области в Мгинском р-не на оз. Синявинское, жена – Охоткина Таисия Викторовна.

Из книги «Непокоренный Ленинград»:

В 1942 г. в районе Ленинграда гитлеровское командование намеревалось предпринять наступление только на Ораниенбаумский плацдарм с целью его ликвидации. 21 июня 1942 г. был даже отдан приказ по 18-й армии о подготовке этого наступления, зашифрованного под кодовым наименованием как операция «Бетельштаб» («посох нищего»). Самым ранним сроком наступления предполагалось 6 сентября 1942 г. Однако уже 19 июля 1942 г. генеральный штаб сухопутных сил сообщил командованию группы армий «Север», что «в настоящее время возникло предположение — вместо наступления на фронте кронштадтской бухты должно быть предпринято наступление на Ленинград с целью занять город, восстановить связь с финнами севернее Ленинграда и этим самым выключить Балтийский флот». Через несколько дней этот вопрос был решен окончательно, и 23 июля Гитлер приказал группе армий «Север» к началу сентября подготовить захват Ленинграда. Операция получила кодовое наименование «Фойерцаубер» («волшебный огонь»). Для этого группе армий «Север» передавались пять дивизий 11-й армии наряду с тяжелой артиллерией и артиллерией особой мощности, а также другие необходимые части резерва главного командования.

Когда под Ленинградом полным ходом шло сосредоточение войск, боевой техники, вооружения и боеприпасов, операция по захвату Ленинграда стала называться «Нордлихт» («северное сияние»), и 21 августа Гитлер передал руководство войсками в операции генерал-фельдмаршалу Манштейну, считавшемуся специалистом по взятию крепостей. 23 августа Гитлер поручил Манштейну отрезать Ленинград и установить связь с Финляндией, а затем занять город и сровнять его с землей. Предварительный срок наступления — 14 сентября. План наступления группы армий «Север» был сообщен Манштейну в общих чертах, а в остальном ему предоставлялась полная свобода.

Замысел наступления на Ленинград, разработанный штабом 11-й армии, по словам Манштейна, заключался в том, чтобы, используя вначале сильнейшее артиллерийское и авиационное воздействие, прорвать силами трех корпусов фронт южнее Ленинграда, продвинувшись при этом только до южной окраины самого города. После этого два корпуса должны были повернуть на восток, чтобы с ходу внезапно форсировать Неву юго-восточнее города. Они должны были уничтожить советские войска, находившиеся между рекой и Ладожским озером, перерезать путь подвоза через Ладожское озеро и вплотную охватить город кольцом также и с востока. В таком случае, по мнению Манштейна, захватить город можно было бы быстро и без тяжелых уличных боев. Однако и на этот раз план гитлеровского командования был сорван начавшейся операцией советских войск по прорыву блокады Ленинграда, получившей затем название Синявинской.

Районом операции был избран шлиссельбургско-синявинский выступ противника, где войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяла полоса шириной всего 12—16 км. Замысел операции состоял в том, чтобы встречными ударами двух фронтов разгромить мгинско-синявинскую группировку противника и снять блокаду Ленинграда. Главная роль отводилась войскам Волховского фронта. Преимущество этого направления заключалось в том, что оно кратчайшим путем выводило к Неве и Ленинграду. «Всего лишь 16-километровое пространство, занятое и укрепленное противником, разделяло войска Волховского и Ленинградского фронтов, — вспоминал после войны командовавший тогда Волховским фронтом К. А. Мерецков. — Казалось, достаточно было одного сильного удара, и войска двух фронтов соединятся. Но это только казалось. Я редко встречал местность, менее удобную для наступления. У меня навсегда остались в памяти бескрайние лесные дали, болотистые топи, залитые водою торфяные поля и разбитые дороги. Трудной борьбе с противником сопутствовала не менее трудная борьба с природой. Чтобы воевать и жить, войска вынуждены были строить вместо траншей деревоземляные заборы, вместо стрелковых окопов — насыпные открытые площадки, на протяжении многих километров прокладывать бревенчатые настилы и гати и сооружать для артиллерии и минометов деревянные платформы».

Действия на синявинском направлении начали 19 августа войска Ленинградского фронта. Они форсировали р. Неву и захватили плацдарм на ее левом берегу в районе Ивановского. Но развить здесь наступление им не удалось. 3 сентября войска Ленинградского фронта форсировали Неву на участке Анненское—2-й Городок, но из-за сильного сопротивления противника и вследствие недочетов в самой организации наступления они были вынуждены отойти на исходные позиции.

Наступление войск Волховского фронта началось 27 августа. Благодаря внезапности наступления войска 8-й армии (командующий — генерал Ф. Н. Стариков), действовавшей в первом эшелоне, прорвали оборону противника и к исходу второго дня подошли к Синявину. Враг стал спешно подтягивать к месту прорыва войска с других участков фронта, и его сопротивление значительно возросло. Когда на пятый день наступления атаки 8-й армии стали безуспешными, в бой был введен второй эшелон фронта — 4-й гвардейский стрелковый корпус (командир — генерал Н. А. Гаген).

К 4 сентября наибольшая глубина прорыва войск Волховского фронта составила 9 км. До Невы оставалось всего не более 6 км. В фашистской ставке забили тревогу. «4 сентября вечером, — пишет Э. Манштейн, — мне позвонил Гитлер. Он заявил, что необходимо мое немедленное вмешательство в обстановку на Волховском фронте, чтобы избежать катастрофы. Я должен был немедленно взять на себя командование этим участком фронта и энергичными мерами восстановить положение... И вот вместо запланированного наступления на Ленинград развернулось "сражение южнее Ладожского озера"». Немецко-фашистское командование было вынуждено использовать для отражения советского наступления силы, предназначенные для штурма Ленинграда.

Именно в эти дни, как вспоминал начальник инженерных войск Ленинградского фронта Б. В. Бычевский, советские станции радиоперехвата засекли рацию подвижного командного пункта Манштейна и слышали, как он, подстегнутый разъяренным Гитлером, прямо из своей машины отдавал приказы командирам дивизий, разворачивая их и вводя в бой против наступавших войск Волховского фронта.

Сосредоточив в районе прорыва войска 11-й армии, большое количество артиллерии и авиации, немцам удалось остановить наше наступление. Введенная в бой 2-я ударная армия (командующий — генерал Н. К. Клыков) не изменила положения. Она ликвидировала несколько вражеских огневых точек, улучшила на отдельных участках свои позиции, но продвинуться дальше не смогла.

Остановив наступление 2-й ударной армии, немецко-фашистские войска стали наносить сильные фланговые удары у основания нашего прорыва. Бои на синявинском направлении отличались исключительной ожесточенностью. Бросив все свои резервы, не считаясь с огромными жертвами, немецко-фашистское командование стремилось отрезать авангардные части советских войск. «На земле и в воздухе, — писал о тех днях К. А. Мерецков, — развернулось ожесточенное артиллерийско-авиационное сражение. Бывая в те дни на переднем крае, я вспоминал весенние бои за подступы к Любани и у Мясного Бора. В районе вклинения непрерывно рвались снаряды и мины. Горели леса и болота, земля застилалась густым едким дымом. За несколько дней этой невероятной по своей силе артиллерийско-минометной и авиационной дуэли весь участок был превращен в изрытое воронками поле, на котором виднелись одни обгорелые пни». Чтобы избежать излишних потерь, советское Верховное командование приказало отвести войска в исходное положение. К 1 октября 1942 г. войска Волховского фронта отошли на правый берег р. Черной. На восточном берегу Невы бои продолжались до 7 октября. Когда все войска были уже эвакуированы, разведка, высланная с наступлением рассвета 9 октября 1942 г. в район Московской Дубровки, противника не обнаружила. В связи с этим на левый берег Невы была переправлена усиленная стрелковая рота 70-й стрелковой дивизии, которая заняла плацдарм: справа — овраги севернее Арбузова, по фронту до шоссе, слева — школа в Московской Дубровке.

Несмотря на то что Синявинская операция не привела к прорыву блокады, она оказала большое влияние на обстановку под Ленинградом. Жертвы, понесенные советскими войсками, не были напрасными. Главный положительный результат наступательных действий войск Ленинградского и Волховского фронтов — полный срыв немецкого плана захвата города Ленина. Немецко-фашистскому командованию пришлось использовать предназначенные для этой цели силы для отражения советского наступления.

Манштейн впоследствии вынужден был признать: «Дивизии нашей армии понесли значительные потери. Вместе с тем была израсходована значительная часть боеприпасов, предназначавшихся для наступления на Ленинград. Поэтому о скором проведении наступления не могло быть и речи». План штурма Ленинграда был сорван благодаря стойкости и героизму советских воинов, горевших ненавистью к фашистам. В ходе боев на синявинском направлении немцы потеряли убитыми и пленными около 60 тыс. человек, 200 танков, более 200 орудий, 400 минометов, 710 пулеметов, 260 самолетов. В результате Синявинской операции на северо-западном направлении были также скованы значительные немецкие силы, что не позволило гитлеровскому командованию перебрасывать отсюда свои войска на южный участок фронта, в частности под Сталинград. Как и в период Любаньской операции, противник вынужден был усиливать группу армий «Север» частями, перебрасываемыми из Западной Европы и с других участков советско-германского фронта.

Синявинская наступательная операция

19 августа - 10 октября 1942 г.

Проводилась войсками Ленинградского фронта (Невская оперативная группа, 67-я армия и 13-я воздушная армия), Волховского фронт (2-я ударная, 8-я армия, 14-я воздушная армия), частью сил Балтийского флота и Ладожской военной флотилии

Продолжительность - 53 суток.

Численность войск и людские потери

Численность войск к началу операции 190000 чел.

Безвозвратные потери 40085 (21,1%) чел.

Санитарные потери 73589 чел.

Среднесуточные потери 2145 чел.