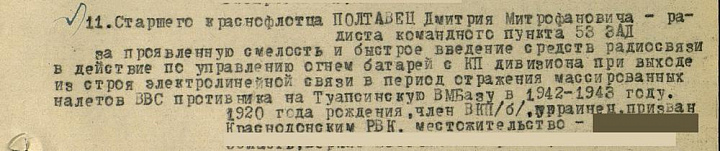

Дмитрий

Митрофанович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

18-19 июня 1941 года на Черноморском флоте было учение, поэтому наши батареи были разбросаны по боевым позициям. Я как радист держал связь, а зенитчики стреляли по рукаву, который тянул в воздухе самолет. Все учения нормально закончились, мы 21 июня приехали на свои основные позиции на базу и легли спать. Ровно в час ночи объявили боевую тревогу. Все поднялись, видимо, командование Черноморского флота о чем-то таком догадывалось, предвидело, что вот-вот начнется война. И мы тоже что-то чувствовали, но еще не понимали, к чему объявили тревогу. Я на свой пост в землянке к радиостанции прибежал в одних трусах, а одежду с собой прихватил. Как чувствовал, что это уже не учебная тревога. Связь сразу же наладилась, и через несколько часов в дивизион передали, что немцы начали войны против Советского Союза. Утром в 73-м зенитном артиллерийском полку развернулась полная боеготовность, мы получили боезапас, всем выдавали каски и противогазы. Так как мы считались морской частью, то ходили в морской форме, только потом нас переодели в пехотную форму, потому что летчики-истребители говорили, что нас очень хорошо видно с самолета, особенно попадались на глаза блины от бескозырок. Так что морская форма на земле слишком бросается в глаза. И тогда нас переодели в стандартную армейскую форму, которую мы носили до конца войны. Правда, флотские тельники нам выдавали в обязательном порядке. Но кто и бушлат припрятал, а уж бескозырки практически у всех в запасе имелись.

Далее https://iremember.ru/memoirs/zenitchiki/poltavets-dmitriy-mitrofanovich/

Боевой путь

Воспоминания

Полтавец Дмитрий Митрофанович 1 часть

В Одессе все мгновенно перешло на военные рельсы, наша батарея в первые дни стояла напротив одного из построенных как раз до войны зданий Украинского института экспериментальной офтальмологии, на самом берегу Черного моря. 22 июня 1941 года прошло без происшествий. А 23 июня часов в 10 вечера мы приняли сигнал о том, что начинается налет немецкой авиации на город Одессу. Стреляли все, но в основном куда попало, больше в воздух, чем во вражеские самолеты. Из наганов по самолетам даже били. Все получили приказ приучаться к стрельбе, хотя мы-то из орудий стреляли по рукавам в воздухе, так что наши зенитки уж всяко были эффективнее наганов и винтовок. Но все равно, в первый налет у каждого был какой-то азарт. На второй день сообщили, что был зафиксирован налет группы немецких самолетов, но они особого вреда не нанесли. С другой стороны, выяснился один весьма неприятный факт – наши зенитки немецкие самолеты не отследили, потому что ни один прожектор так и не сумел, что называется, «засветить» вражеский самолет. Позже я получил по радио информацию о первом налете – нам официально сообщили о том, что зенитчиками Одессы было подбито два или три самолета, но я совсем не уверен в ее достоверности. Так прошел первый налет для Одессы.

В следующие дни началась уже самая настоящая война, на город постоянно налетали самолеты противника. В первую неделю войны командование Черноморского флота сильно опасалось угрозы высадки десанта противника со стороны моря, поэтому одну пушку нашей 97-й батареи сняли с позиций и перевели в оранжерею, где, по мнению морских офицеров, находилось самое вероятное место высадки десанта. В то время мы постоянно наблюдали за морем и ожидали увидеть вражеские корабли, и я хорошо помню, как однажды наша канонерская лодка «Красная Абхазия» уходила из Одессы, она как раз взяла на борт эвакуированных жителей, и как раз во время выхода из порта на нее налетели немецкие самолеты. И бомбили Красную Абхазию» очень долго, ведь из зенитной артиллерии на канонерке если и были одна или две пушки, то никак уж не больше. Легкая мишень, так что немецкие самолеты пикировали на полную мирных жителей «Красную Абхазию» практически безнаказанно. А наши истребители почему-то не взлетели. Вернее, они появились над лодкой, но уже поздно, канонерка с многочисленными повреждениями была вынуждена вернуться в порт. Но в тот раз зенитчики Черноморского флота на моих глазах сбили немецкий самолет. Один из вражеских самолетов, который только-только отбомбился по лодке, полетел на низкой высоте у самого берега, где как раз стояли наши зенитки. Я тогда вышел из своей радиоземлянки и смотрю, как из-за мыса появился самолет с немецкими крестами. Наши счетверенные пулеметы «Максим» тут же открыли огонь. А батарейные 76-мм орудия не могут стрелять – дело в том, что самолет летел на столь низкой высоте, что пушки не могли опустить свой ствол – мешал вырытый бруствер. Да еще прямо за нашими позициями был уклон к морю. Так что эффективный огонь открыл только один счетверенный пулемет «Максим». И ребята-пулеметчики подбили этот самолет – я лично видел, как он упал в воду, и немецкие летчики выскочили из кабины и по фюзеляжу самолета бежали по самолету в воде. Тут все мы открыли огонь из винтовок и пулеметов и побили всех летчиков. Ни одно из тел на поверхности не плавало, после морские водолазы спускались в глубину, но никого так и не нашли. Позже говорили, что это был один из первых достоверно сбитых немецких самолетов во время обороны Одессы.

Вскоре после этого случая немцы организовали нам «ночь воздушного ужаса» - в течение целой ночи в небе над нами летали вражеские самолеты с включенными сиренами, и то в одном месте бросали бомбу, то в другом. Этот налет очень сильно воздействовал на психику, как военных, так и мирных жителей. Да еще и люди погибали от авиабомб. В ту ночь всем действительно было страшно.

Недалеко от города располагался аэродром, на котором дислоцировались истребители И-15бис и И-153 . Тогда у нас имелись только такие самолеты. Были на аэродроме и МиГ-3, но они, видимо, больше где-нибудь под Москвой использовались, во всяком случае, на нашем аэродроме стояло только несколько неисправных самолетов МиГ-3. После того, как опасения по поводу вероятной высадки десанта несколько поутихли, примерно через пятнадцать дней после начала войны, нашу 97-ю зенитную артиллерийскую батарею передислоцировали на охрану этого аэродрома. Мы вырыли котлованы для пушек и ровики для артиллерийского боезапаса, а также оборудовали землянки. Вообще же во время обороны Одессы я большую часть времени находился в землянке и поддерживал постоянную связь по рации, потому что телефонная связь всегда дублировалась по рации, на случай, если телефонные провода резали. Повреждение телефонного кабеля в Одессе носило как-то непонятный постоянный характер и совершенно не зависело от налетов и артобстрелов – командиры говорили мне, что повреждение телефонных линий занимались вражеские агенты, которых немцы и румыны специально засылали в город.

Истребители, дислоцировавшиеся на аэродроме, который нам поручили охранять, хорошо помогали пехоте отбивать атаки противника – они каждый день штурмовали румынские окопы, бросали туда ручные гранты и небольшие бомбочки. Причем делали все с умом, к примеру, один истребитель пикирует, а второй сразу же входит в пике, чтобы бить очередями по противнику и оградить того, кто выходит из пике, чтобы его не сбили из винтовок и пулеметов, ведь И-15бис и И-153 были слабо защищены даже от винтовочного огня. Видимо, для противника подобные штурмовки были крайне неприятны, потому что вскоре немецкие самолеты начали бомбить наш аэродром. Один из первых крупных налетов состоялся вечером, уже темнело, но было еще не совсем поздно. Наши зенитки открыли заградительный огонь по квадрату, защищая наиболее важное направление. И в тот раз немцы, по всей видимости, не рискнули пройти через плотный заградительный огонь и сбросили бомбы метров за 200 от аэродрома. И во время налета была видна целая река огня длиною, наверное, с полкилометра – немцы в тот раз применили зажигательные бомбы. Вероятно, противник намеревался поджечь аэродром и все его постройки. Думаю, что сбрасывали и фугасные бомбы, но особенно были заметны результаты сброса 50-килограммовых зажигательных бомб «Бранд». Не знаю, сбили мы в тот раз вражеские самолеты, или нет, но самое главное заключалось в том, что мы защитили аэродром.

Второй крупный налет на аэродром совершили на очень низкой высоте небольшие вражеские самолеты, наподобие наших истребителей. В тот раз мы все услышали, как в стороне приближающего фронта поднялась сильная зенитная пулеметная стрельба, у нас на батарее сразу же объявили боевую готовность и мы направили зенитки в сторону звуков стрельбы. Внезапно появились самолеты противника и полетели на позиции нашей батарее, уже прямо по нам стрельба идет, а капитан Каплунов, командир дивизиона, как раз в это время прибыл в наше расположение и стоял на бруствере во весь рост. Возле него находились пустые ящики из-под снарядов, я лично видел, как от них отлетали щепки от пуль, пулеметные очереди просточили все эти ящики, но Каплунов стоял как заговоренный – по нему ничего не попало. В ходе второго налета наша батарея сбила два самолета противника, это я могу точно засвидетельствовать, и еще два или три вражеских самолета были подбиты, какие-то из них, как нам позже сказали, упали в море. Там же сразу недалеко за аэродромом море начиналось. Самое удивительное заключалось в том, что налет производился только один раз, наши орудия успели сделать всего несколько выстрелов, а счетверенные пулеметы «Максим» дали одну или две очереди, остальное уже вдогонку стреляли. И при этом показали столь высокую результативность стрельбы, сказалась довоенная подготовка. Я, конечно, не уверен, но, как мне кажется, на нас налетели румынские самолеты - немцы бы не позволили себе потерять столько самолетов, да и не стали бы лететь на рожон.

2 часть

Затем румынские войска приблизились к Одессе, и уже в августе 1941 года город полностью отрезали от суши. Оборону Одессы против 4-й румынской армии держали первое время только 25-я Чапаевская стрелковая дивизия и 95-я Молдавская стрелковая дивизия. Большую роль в укреплении обороны города сыграли полки морской пехоты и отряды моряков, перешедших на сушу. Сильно помогла и тяжелая береговая артиллерия, орудия которой были направлены на море, а тут их перенацелили таким образом, чтобы они могли стрелять по берегу. Уже в ходе обороны Одессы войска, обороняющие город, постоянно пополнялись отрядами морской пехоты, и к нам в подкрепление прибыла 157-я стрелковая дивизия. Всю эту информацию я знал еще во время войны, потому что внимательно слушал переговоры наших командиров по рации, но никому ничего не рассказывал, ведь простым солдатам не положено знать подобные сведения, с меня могли строго спросить.

После окончательного окружения города начались частые авианалеты на Одессу, по сути, немецкие «Мессершмитты» демонстрировали свою мощь и неуязвимость перед нашими самолетами. Они поднимались на очень большую высоту и внезапно пикировали вниз. Создавали страшно жуткую ситуацию, давящую на психику, когда каждый из тех, кто видел пикирование этих самолетов, был уверен, что стреляют именно по нему. При этом немецкие самолеты могли бесцельно открывать огонь, просто для запугивания жителей и расширения паники среди людей.

Многие одесситы добровольно пошли в армию, а также постоянно помогали нам продовольствием. На нашу 97-ю батарею привозили папиросы, конфеты и сахар. Одесситы восхищались тем, что мы упорно защищаем их родной город. А мы были в восторге от того, как заводы, которые до войны выпускали макароны, одесситы быстро переоборудовали под выпуск пороха. Кстати, часть наших тракторов Сталинградского тракторного завода СТЗ-5-НАТИ, которые на батарее (наша 97-я зенитная артиллерийская батарея считалась одной из самых современных по комплектации и оснащению на Черноморском флоте) использовались для того, чтобы перевозить орудия, забрали на местные заводы. Там на них одевали кое-какую броню, устанавливали пулеметы, и в наступление на румын такие бронетракторы посылали с надписями «Смерть фашизму». Они производили при наступлении столько шуму, что румыны перед ними разбегались, думая, что на них наступают танки. Особенно активным использованием таких бронетракторов отличалась морская пехота полковника Осипова.Кстати, вскоре у нас забрали счетверенные зенитные пулеметы «Максим» - были организованы особые «летучие отряды», в грузовой автомашине ставили наши зенитные пулеметы, там же сидел расчет из 4-5 зенитчиков, вооруженных винтовками. Они маскировались в оврагах, а когда румыны начинали наступать, «летучие отряды» атаковали их во фланг и создавали видимость окружения. Это хорошо помогало защитникам Одессы, потому что румыны сразу же возвращались на исходные позиции.

Наша же батарея продолжала отражать воздушные налеты самолетов противника, но однажды довелось и нам поучаствовать в наземных операциях. Наши саперы на участке обороны 25-й Чапаевской стрелковой дивизии подорвали мост через лиман, вдававшийся в сушу, но от него остались сваи, по которым румыны незаметно перешли лиман и вырезали наших часовых. Они уже успели переправить часть своих солдат, как тут часовые нашей батареи что-то заметили и подняли тревогу. Все батарейные 76-мм зенитные орудия были развернуты в сторону прорвавшихся румын. Но нам так и не пришлось стрелять, потому что подразделения 25-й Чапаевской стрелковой дивизии атаковали румын и изгнали их с захваченного плацдарма. А истребители с нашего аэродрома тем же самым способом, каким раньше занимались штурмовкой окопов противника, атаковали прорвавшихся, но еще не успевших вырыть окопы румын - летчики бросали гранаты и бомбочки, так что в итоге погибло очень много румын. Их постигла большая неудача и за все время обороны они больше не рисковали перебираться через эти сваи. А потом наши саперы сваи также подорвали.

Вообще же, на мой взгляд, самым опасным моментом за все время обороны Одессы стало взятие румынами близлежащего к городу села Беляевка, где находилась городская насосная станция, снабжавшая Одессу днестровской водой. Тогда выдача воды как одесситам, так и военным была строго рационирована. Тогда наши моряки проникли в тыл врага, дали на некоторое время воду, и мы смогли собрать большой запас воды. А первое время, когда население и воинские части получали воду строго по норме, было очень туго.

Самый же комичный случай в ходе обороны Одессы связан для меня со старшиной нашей батареи, который обеспечивал вещевое снабжение и кормил нас. Это был пожилой человек, у него уже была жена и дети, и как только начинался налет немецких самолетов, их еще даже и не видно, но он со своей женой хватал узлы с одеялом и подушкой, и бежал в бомбоубежище. Представь себе картину – бежит старшина с узлами, за ним сзади жена с детьми волочится, в каких-то корзинах еду несет. Наш старшина, как рассказывали моряки, которые охраняли аэродром, всегда первым оказывался в бомбоубежище. Впоследствии, при эвакуации войск из Одессы, старшина с женой и детьми сбежал из части и остался в городе.

В сентябре 1941 года позиции румын настолько приблизились к Одессе, что они могли открывать по городу артиллерийский огонь. Мы не принимали в этом деле непосредственного участия, но еще в обороне узнали о том, что 22 сентября на побережье севернее Одессы в районе села Григорьевка был высажен морской десант, который должен был отбросить румын от города, в результате которого были разгромлены 13-я и 15-я румынские пехотные дивизии. Десант действительно удался, моряки проявили мужество и героизм, а орудия, которые стреляли по городу и порту, были провезены по его улицам с говорящей надписью: «Стреляла по Одессе. Больше по Одессе стрелять не будет!» Эти орудия показывали и нам, я их лично видел, и хорошо помню, как эти самые орудия стреляли по кораблям, которые привозили нам пополнение.

За все 72 дня обороны Одессы наш 73-й зенитный артиллерийский полк Черноморского флота сбил 16 самолетов противника, кроме того, еще 22 было повреждено. Сколько самолетов сбила и повредила непосредственно наша батарея, трудно сказать, потому что стреляли не только батарейные 76-мм зенитные орудия, но и другие батареи нашего полка, и армейские зенитные части 15-й бригады ПВО.

Положение обороняющих город войск вскоре после удачного десанта под Григорьевкой серьезно осложнилось, потому что немецкие войска взяли Николаев и перебрались через р. Днепр, прорывались к Крыму. Затем немцы окончательно отрезали Крым от остальной части советской земли. В итоге 30 сентября 1941 года мы получили приказ эвакуировать войска Одесского оборонительного района в Севастополь. Создали заградительные отряды, чтобы основные войска вывести, а эти войска намеревались вывезти из Одессы в последнюю очередь. Весь наш полк в полном составе остался в этом отряде прикрытия. Ничего особенного не произошло, румыны не знали об эвакуации или попросту прозевали ее, так что не наступали. Основную массу наших войск вывезли, а рано утром 15 октября 1941 года мы получили сигнал по радио о том, чтобы следовать в порт на погрузку. Кстати, до этого нам говорили о том, что мы можем остаться в партизанах, и спрятаться в катакомбах, оставив орудия в городе в том случае, если их не удастся вывезти. Насколько я помню, по дивизиону был даже издан такой приказ, личный состав батареи стали готовить к партизанским действиям, но затем приказ почему-то изменили, и нас решили эвакуировать.

часть 3

О том, что отдан приказ об эвакуации батареи, мы узнали очень просто – откуда-то из тыла на наши позиции прибыли трактора. Как только прислали СТЗ-5-НАСИ, мы сразу же свернулись, и прибыли в порт. Помню, что это было раннее утро, небо еще и не особо-то развиднелось. И тут выяснилось, что в городском порту скопилась куча войск, в основном это была пехота из отрядов заграждения, но даже больше, чем солдат, скопилось самых разнообразных повозок, запряженных лошадьми, и автомашин. Ну что ты тут сделаешь, надо стоять и ожидать, пока прибудет судно, на которое нам необходимо погрузиться. И тут произошел налет вражеской авиации. Правда, пролетело всего только три самолета, они сбросили бомбы, и в результате попали только в один теплоход, который подбирал раненых. Но даже на этом теплоходе сильных повреждений не было, потому что данный корабль своим ходом вышел из одесского порта. Затем наконец-то прибыло наше судно, мы быстренько погрузились и уже ближе к полуночи вышли из Одессы. Спали под брезентом, которым были накрыты орудия – к счастью, погода стояла еще теплая. Рано утром проснулись от стрельбы, только вылезли из-под брезента, как увидели, что мимо нашего корабля пролетело два немецких самолета. И только здесь я смог разглядеть, что наш морской караван, состоявший из самых различных кораблей, растянулся примерно на морскую милю. Оказалось, что мы шли на судне наподобие самоходной баржи, там от ватерлинии до борта было не более полутора метров. К тому же она была очень сильно загружена, в трюме ржали лошади, на палубе везли конское снаряжение и повозки, рядом с которыми стояли наши зенитные орудия и пехотные пушки. Охраняли же весь караван торпедные и сторожевые катера, а также какой-то эсминец. Те два немецких самолета быстро пролетели, я не знаю даже, нанесли ли они хоть какой-то вред. Затем появились наши самолеты из Севастополя, и быстро отогнали противника.

Так что наша эвакуация из Одессы закончилась благополучно, прибыли мы в Севастополь, выгрузились, и батарею сразу же распределили на точки, где должны были расположиться орудия. Штаб дивизиона находился в школе старшин. Моряков, которые здесь обучались, уже не было, их отправили на фронт, и все казармы пустовали. Только батареи заняли позиции, прошли, наверное, не больше недели, да и того не было, как поступил приказ следовать в город. Прибыли мы в порт, и здесь ночью погрузились на крейсер «Красный Кавказ». После чего сразу же вышли в море, а куда, никто не знает.

Уже на рассвете показались берега, кто-то из наших офицеров говорит, мол, это Кавказ. Затем показался город и порт – это было Туапсе. Нас перебросили туда, потому что немцы уже начали бомбить город, а там были огромнейшие нефтяные баки, которые были заполнены различным горючим – керосином, нефтью, бензином и мазутом. Как оказалось, порт Туапсе стал к тому времени военно-морской базой Черноморского флота, и здесь находилось командование флота. Меня к тому времени перевели радистом в штаб 53-го зенитного артиллерийского дивизион. Штаб нашего дивизиона расположился в нефтегородке, а рядом с нами шел как бы большой уклон, на котором стояли огороженные валом нефтяные баки. Вскоре во время одного из авиационных налетов бак был подожжен, горел он здорово. Жутко смотреть было. Только мы расположились, как начались первые налеты немецких самолетов, тогда они бомбили порт, к которому проходили нефтепровода, один из них загорелся и дым стоял столбом. К счастью, этот нефтепровод быстренько потушили. Где располагались позиции батарей? Как радист дивизиона могу ответить очень точно. 99-я батарея стояла на возвышенности у самого порта с восточной стороны, 97-я батарея и штаб дивизиона в районе нефтегородка, а 98-я батарея разместилась на горе Паук. К зиме 1941-1942 года налеты немецкой авиации стали гораздо реже, потом началось наступление наших войск в Крыму, мы радовались этой информации, сильно переживали за Севастополь. Но в мае крымский фронт обрушился, а затем пал и Севастополь. Летом же 1942 года немцы стали рваться к Сталинграду. Тогда наша армия отступала от Ростова, по Кубани откатилась, у нас говорили, что там обороняться негде, и только в предгорьях Кавказа стала задерживаться и давать отпор врагу. На Кавказ в срочном порядке вызвали Семена Михайловича Буденного, кроме того, сюда на время прибыл Климент Ефремович Ворошилов, я их лично видел, когда они на легковой машине проезжали по улицам города, увидев военных среди людей на улице, они помахали нам руками. И вскоре пошли решительные меры, я хорошо помню, как командиры формировали из отступающих солдат сводные отряды и отправляли их на фронт. К тому времени в городе расположился какой-то большой штаб, офицеров на улицах было очень много. Немцы тем временем взяли Майкоп и приближались к Туапсе. И тут нам сказали, что этот город нельзя сдавать, в нем сосредоточены крайне необходимые на войне запасы нефти и бензина. В Туапсе начали в массовом порядке готовить бомбоубежища, бетонировать дзоты и доты. И все делалось для того, чтобы снаряды не находились на открытых местах, ведь случайная детонация хотя бы одного снаряда могла привести к поистине необратимым для нефтяных баков последствиям, поэтому для снарядов делали специальные бетонированные ровики. В это время в дивизион стали прибывать женщины, они становились орудийными номерами, наблюдали за воздухом и были телефонистками. Кстати, меня на батарее заменила женщина-радистка. А в целом перед началом обороны Туапсе на каждой батарее дивизиона было по пять девушек. Когда немцы уже подходили к Туапсе, меня как радиста включили в состав поста ВНОС, который выбросили на передовую. В группу также вошли дивизионные разведчики, наша задача заключалась в том, чтобы наблюдать за самолетами в небе и опознавать их. Пост расположили в районе села Георгиевка, примерно в 16 километрах северо-восточнее Туапсе. Само село располагается внизу в лощине, а с южной стороны от него есть небольшая гора, и здесь мы подготовили себе позиции в лесу. А с северо-восточной стороны от Георгиевки находится большая гора Семашхо, высотой свыше 1000 метров над уровнем моря. Когда мы прибыли на пост, на горе уже сидели немцы, и она постоянно переходила из рук в руки. Сегодня на Семашхо наши, а завтра немцы. Через два-три дня ее снова отвоевывают наши, потом немцы опять гору отбивают – Семашхо представляла собой великолепные естественные наблюдательный пункт, потому что с нее как на ладони был виден порт Туапсе. Бои в этот период носили крайне ожесточенный характер, немец постоянно бомбил Георгиевку, ну и конечно, самое главное, бомбил Туапсе. Каждый день немецкие самолеты налетали на город, особенно доставалось нашим войскам, которые сосредоточились в Туапсе. Причем в небе над городом и портом обязательно барраживали два-три немецких истребителя, на которых летали прославленные в воздушных боях в небе над Европой и Советским Союзом вражеские асы. Их целью было уничтожение наших истребителей, и как-то в один из дней они сбили сразу десять наших самолетов. У нас же в 1942 году самолетов уже еле-еле хватало для боев, при этом обучение новых летчиков было кратким, они не то что боевого, а банально летного опыта не имели, да и самолеты на нашем участке фронта в первое время были ЛаГГ-3, которые по своим летно-техническим качествам уступали нашим «якам». ЛаГГ-3 был довольно неповоротливый самолет, что немец его запросто щелкал. Мы со своего поста ВНОС внимательно наблюдали за воздушными боями и видели, что в боях над городом, как ни странно, себя неплохо показывали И-16. Хотя этот довоенный самолет и сильно уступал скоростью «Мессершмитту», зато он был намного увертливее, немец только круг делал, чтобы зайти ему под хвост, а тот уже оказывался позади немца и открывал по нему огонь из пулеметов. И здесь я впервые увидел, что на И-16 были установлены реактивные снаряды РС-82, когда «ишаки» стреляли из них, то самолет даже останавливался, потому что из-за сильной отдачи мотор не тянул. Затем произошел один очень интересный случай, когда нам передали, что по вражеским самолетам нельзя стрелять. Оказалось, что для борьбы с «Мессершмиттами» под Туапсе прислали наших асов, правда, нам не говорили, кто они такие, только после войны я узнал, что одним из этих асов был Дмитрий Леонтьевич Калараш, один из лучших летчиков-истребителей 5-й воздушной армии. Он летал на ЛаГГ-3, в тот же раз он и немецкий ас кружили-кружили над городом, мы за ними наблюдали, потом у них стало заканчиваться горючее и самолеты разлетелись. Так прошла воздушная дуэль над Туапсе – ее главное значение заключалось в том, что мы показали немцам - у нас тоже есть летчики-асы.

Вскоре немцы организовали так называемый «звездный» налет на Туапсе. С моря шли истребители-бомбардировщики «Мессершмитты» Bf.110, с востока летели «Юнкерсы» Ju 88, которые были фирменными бомбардировщиками Люфтваффе, а с запада – «лаптежники» Юнкерсы Ю-87, пикирующие бомбардировщики, они хорошо попадали в цель, с севера шли Heinkel He 111, основные бомбардировщики Люфтваффе, имевшие хорошую оптику и бомбовую нагрузку. Нашим истребителям дали команду уйти в стороны от немецких самолетов, потому что вначале они налетели, но ничего не смогли сделать против такой мощной вражеской воздушной армады. И как только наши самолеты улетели, зенитная артиллерия открыла поистине шквальный огонь. Здесь уж мы в полной мере показали всю силу зенитного огня. Немецкие самолеты взрывались в воздухе и на землю падали горящие осколки. Кроме того, прямо в центр города на сортировочную станцию упал один из сбитых самолетов. Самое удивительное заключалось в том, что вражеские самолеты горели, но практически никто не выпрыгивал с парашютом, так что летчики в них погибали. Даже сейчас я не могу понять, почему так происходило, возможно, немецкие самолеты летели на слишком малой высоте, и летчики не успевали выпрыгивать, кто-то, по всей видимости, не хотел сдаваться в плен. Я столь хорошо помню все обстоятельства «звездного» налета по очень простой причине – как раз перед его началом меня и телефониста Лагуткина, это был мой товарищ родом из Ленинграда, очень крепкий физически, отправили в город для починки телефонной линии связи. Эти линии были разорваны в нескольких местах, и наши женщины все никак не могли ее наладить. Тогда дивизионная радистка встала на мою вахту на посту ВНОС, а нас послали в город. Мы как раз исправляли линию связи у сортировочной станции, когда начался налет. Куда нам деваться?! Мы поспешно спрятались под мостик и пересидели огненную стихию, к счастью, туда бомба не попала и осколки тоже не залетели. Зато порт и небо над ним были у нас как на ладони, мы все видели. Кстати, после налета в порту были многочисленные повреждения, хотя немцы и понесли серьезные потери. Сразу же после налета мы починили линии связи, порывов было сразу несколько, так что не думаю, что здесь провода повредило осколками от бомб, вероятнее всего, поработал вражеский лазутчик. Потом мы пришли в штаб дивизиона, и здесь узнали, что только наш полк над городом сбил пять самолетов противника. Многие же вражеские самолеты улетали поврежденными, и наши войска на передовой передавали, что некоторые из них упали на землю или падали в море, так и не дотянув до Новороссийска. Так что зенитная артиллерия сделала свое дело.

По итогам воздушных боев над Туапсе командование Черноморского флота даже послало ходатайство в Наркомат военно-морского флота Советского Союза с просьбой о присвоении нашему 73-му зенитному артиллерийскому полку звания гвардейского. Но тут, как назло, случилась одна неприятность – ночью в город прилетел одиночный Heinkel He 111, а как раз в это время в порту под сильным светом прожекторов разгружали большой транспорт с боеприпасами. А этот немец-пилот очень удачно с высоты спланировал – мотора не было слышно, его ВНОС прохлопали, и он сбросил бомбы и очень точно попал по кораблю. В результате этот транспорт взорвался, много людей погибло. Так что нашему полку вместо гвардейского звания присвоили Орден Красного Знамени, и мы стали называться 73-й Краснознаменный зенитный артиллерийский полк.

Бои под Туапсе носили ожесточенный характер, мы несли потери, а в качестве пополнения начали присылать преимущественно женщин. Тогда организованы так называемые «женские» зенитные артиллерийские батареи, на вооружении у которых находились малокалиберные зенитные орудия. Одна из таких батарей стояла у сортировочной станции, и однажды немецкий ас откуда-то внезапно появился, и пролетел прямо рядом с батареей «девичьей». При этом, как мне позже рассказывали наши девчонки-зенитчицы, еще и рукой в кабине машет, приглашает к себе, мол, залезайте ко мне. Но девчонки не растерялись и открыли сильный зенитный огонь, в результате которого сбили этот самолет. Командование Черноморским флотом даже прислало поздравление по поводу этого сбитого самолета в наш полк.

Но больше всего мне запомнился случай, когда во время одного из налетов зенитной артиллерией был сбит «Юнкерс» Ju 88, который упал недалеко от сортировочной станции в лесу. На место падения вражеского самолета сразу же отправились представители НКВД, и, как нам рассказывали, задержали какого-то очень серьезного аса – у него вся грудь была в крестах и орденах. Позже говорили, что этот ас всю Европу прошел, при задержании сильно отстреливался и не давался в плен, но все равно его забрали.

После того, как мы сбили во время «звездного» налета много немецких самолетов, враг решил совершить массированный налет по зенитным батареям. Это было страшно, на 98-й батарее в пулемет попала бомба – весь расчет погиб, другая бомба попала прямо в землянку для личного состава – к счастью, все люди были у орудий, и там никого не оказалось. Разворотило все. В этот раз немцы бросали в основном 500-килограммовые бомбы. Бомбили и батареи, и штаб дивизиона. У последнего на посту стояла девушка Лебедева, она охраняла выход из здания штаба на улицу – а когда бомбы посыпались, то ее убило осколком. Кроме 500-килограммовых бомб, враг выбросил множество примечательных и очень опасных бомбочек – они находились в длинной кассете – мы называли их «попрыгушки». Такие небольшие бомбы падали на землю, и терялись в траве или в кустарнике – если только кто-то ее случайно зацепил, то она подпрыгивала в воздух и взрывалась. Нас, зенитчиков, сразу же после налета посылали с опытными саперами на поиски таких «попрыгушек», чтобы обнаруживать и изымать подобные «гостинцы» от врага, потому что очень много детей гибло от этих бомб. Ведь дети, война не война, бегают весь день, лазят по полянам, прячутся в траве. И тогда очень много юных туапсинцев погибло от этих бомбочек. Так что больше досталось не нам, зенитчикам, а детям.

Наш пост, который был на горе, занимался исключительно тем, что обнаруживали самолеты, и как можно быстрее передавали эту информацию в штаб дивизиона. Так продолжалось до ноября 1942 года, когда наши войска перешли в контрнаступление, группировка противника на подступах к Туапсе была разгромлена, а ее остатки к 17 декабря были отброшены за реку Пшиш. На этом окончательно закончилась Туапсинская оборонительная операция войск Черноморской группы и Туапсинской военно-морской базы, после чего началась подготовка советских войск к наступлению. На этом этапе Великой Отечественной войны для нашего дивизиона закончились активные боевые действия.

В начале 1944 года все наши батареи перебазировались на туапсинскую сортировочную станцию, где нас погрузили с пушками на платформы, и мы куда-то выехали. Снова нам никто не сообщил, куда мы выехали, в итоге проехали через всю Кубань, затем через Южную Украину, и видим, что приближаемся к Крыму. Только проехали Перекопский перешеек, как тут узнаем, что Англия и Соединенные Штаты Америки во Франции открыли Второй фронт. Это было 6 июня 1944 года. после этого мы приехали в Крым, когда доехали до Бельбека, выяснилось, что дальше пути нет, потому что мост взорван, и железной дороги нет. Как только разгрузили орудия с платформ, сразу же последовал приказ разместиться по-боевому. Мы оборудовали позиции, и тут нас предупредили, что выслали крымских татар, но многие из них попрятались в леса и теперь нападают на военных. Так что, как нам объяснили, что нужно быть очень и очень бдительными, чтобы не произошло никаких несчастий. Но на указанных позициях мы долго не задерживались, и уже через пару дней на автомобилях переправились вброд через речку, орудия перенесли на подручных плавсредствах, и в итоге прибыли в Севастополь. Когда мы проезжали по улицам этого героического города, мне показалось, что как будто стадо свиней все вокруг разрыло, особенно это касалось полей. А на самом деле, естественно, все было разрыто снарядами, минами и бомбами. Создалось полное ощущение того, что в городе нет места, где можно было бы укрыться или спастись. Позже мне рассказывали, что мирные жители Севастополя спасались от обстрелов в каких-то ямах или подвалах. Я еще в ходе освобождения города в 1944 году жителям хорошо помогали траншеи и окопы, вырытые во время обороны Севастополя 1941-1942 годов.

По прибытии разместили нас в Стрелецкой бухте. Но вскоре наш 53-й зенитный артиллерийский дивизион переправили в Балаклаву, потому что туда должны были прибыть силы Черноморского флота, а командование опасалось, что немцы могут организовать налеты вражеской авиации. Так что нам поручили охранять воздушное пространство над кораблями. Мы быстренько разместились, орудия были установлены на дежурство по боевым точкам. Штаб дивизиона был расположен между отработанным карьером и поселком Кадыковка, в то время это уже было практически предместье Балаклавы, здесь находилось много полуразрушенных пустых домов. Командовал нашим дивизионом непосредственно Евгений Андреевич Игнатович, командующий ПВО Черноморского флота.

К счастью, противник не организовал ни одного налета, 1944-й год прошел, начался победный 1945-й, и мы все уже предполагали, что вот-вот будет Победа, ведь о событиях на фронте постоянно писали газеты и сообщали по радио. Да и политинформация у нас была очень хорошо налажена. Каждое утро личный состав штаба дивизиона собирали на построение и перед строем читали политинформацию – вообще же воспитательная работа была прекрасно поставлена у нас в дивизионе. Так что каждое утро нам рассказывали о постоянных победах нашей армии. И в Балаклаве мы встретили День Победы.

9 мая 1945 года утром нам сообщили о капитуляции Германии, мы все радовались, обнимались и целовались, снова обнимались и опять радовались. Сейчас говоришь слово Победа, это уже все-таки слово, а тогда, 9 мая 1945 года, Победа – это была такая большая радость, что никак не передать и не описать. Из расположения мы вышли на площадь у набережной Балаклавы, население влилось в нашу группу. Там стоял кинотеатр и какой-то клуб, где для моряков устраивали танцы. И мы все вышли на набережную, кто-то стреляет из ракетницы, кто-то из пистолетов и все дружно кричат: «Ура! Победа! Ура! Победа!» Так для меня прошло 9 мая 1945 года.

После войны

После войны я продолжал службу в штабе дивизиона, и тут выяснилось, что нужно искать место для зарядки аккумуляторов для радиостанции, ведь время для накала сухих батарей одно, а для анодных другое. У меня же на радиостанции были сухие батареи, и катастрофически не хватало времени для зарядки. Так что батареи постепенно стали быстро разряжаться, а места для их зарядки нигде нет. И тут получилось, что как-то я встретился с моряками-подводниками, дислоцировавшимися в Балаклаве, и в ходе разговора договорился, что они мне помогут с зарядным устройством, надо только договориться с начальником связи 2-й Констанцкой ордена Ушакова I степени бригады подводных лодок Черноморского флота Сесиным. Пошел я туда с мичманом, поговорил, потом зашел в кабинет к начальнику связи, он все разрешил, и сказал, что я могу приносить батареи в любое время. Стал я туда приносить батареи на зарядку, и мне сразу же говорили, когда нужно придти и забрать их. Тем временем я начал переживать по поводу того, что меня никак не демобилизуют, многие года после войны сразу же начали отпускать по домам, а мой 1920-й год рождения никак не попадает под демобилизацию. И тут нас начали вербовать на сверхсрочную службу. В ПВО я не захотел оставаться, к тому времени наладились связи с подводниками, я подал заявление о том, что хочу продолжать службу на подводных лодках. И меня перевели на знакомую мне бригаду подводных лодок. Сначала служил на берегу, обеспечивал радиосвязь с лодками. А затем в 1957 году перешел на лодку М-216 серии XII, потом на М-238, более современную, их делали в Николаеве.

Служил старшиной первой статьи, а тут узнал, что после двухмесячного обучения экстерном сдают экзамены на главного старшину. Эти экзамены проходили по специальности, то есть по радиосвязи на УКВ и КВ, а также по устройству подводной лодки. Потом, кстати, на УКВ мы прекратили держать связь, потому что флотская разведка узнала, что УКВ не только на расстояние видимости действует, иной раз даже Турция принимает наши сообщения и другие близлежащие страны. А наши подводные лодки часто ходили в пгт. Черноморское на учения. Распределят нас по квадратам – в надводном положении ночью радиосвязь держали, а днем находились в подводном положении. После учений говорили, что даже на Балтике было слышно, как на Черном море подводники с берегом по УКВ переговариваются. А конспирация тогда была превыше всего, я, к примеру, подписывал множество заявлений о том, что ничего и никогда не буду разглашать. Вообще у радиста на подводных лодках действительно много секретной информации есть, ведь ты имеешь все позывные кораблей флота, ведь мы должны были держать связь с любым кораблем. Причем постоянно меняли волны, минимум два раза в сутки, а то и больше. В инструкции было сказано, в какое время необходимо выходить на связь. После того, как мне присвоили звание главного старшины, меня перевели на «Эльбрус», плавбазу подводных лодок Черноморского флота, которая стояла в Балаклаве, я прослужил на ней месяцев семь или восемь. Потом перевели в Николаев на строящуюся подводную лодку, я попал на четвертую подлодку серии, должен был смотреть и помогать военпредам в ее приемке. Внимательно смотрел, чтобы рабочие хорошо делали свою работу, особенно по связи – ведь когда по отсекам подлодки связь проводят, кабели были свинцовые в основном, он где-то поломался, а рабочие на этом месте ставят крепление. А такое крепление не всегда дает надлежащую связь – и тогда на готовой подлодке по внутренней связи лезут помехи, у акустиков помехи также лезут. И мы внимательно наблюдали за работой строителей – но никаких неурядиц не было, николаевские рабочие честно работали, а ведь смотрели все – и радист, и акустик, и торпедист, и моторист.

После того, как подлодка была полностью готова и спущена на воду, из Николаева нас перебазировали в Севастополь, но на новой подводной лодке мне поплавать не удалось, тогда открылся 11-й учебный отряд подводного плавания, и нашу группу сюда направили. Каждый из специалистов по своей специальности готовил молодых подводников – и на Дальний Восток отправляли, и на Север, и на наше Черное море. Мы, радисты, оборудовали столы «приема-передачи», поставили радиостанции и выпускали готовых специалистов, способных работать на радио в полном объеме. Все было хорошо налажено, но тут Никита Сергеевич Хрущев начал задавать вопросы, мол, почему это моряки получают больше, чем наземные войска. И определил нам одинаковые оклады с пехотой, и сократить тех, кто дослужился до пенсии. А если не хватает специалиста, то ему было приказано сократить оклад почти вдвое. И кто был на пенсии, те все поуходили, в том числе и я ушел. В итоге у меня набралось 27 лет военной службы, в том числе 5 лет на подводных лодках.

Демобилизовался, стал работать на различных предприятиях, ходил на рейдовом катере радистом, на котором мы замеряли глубины по побережью, а также определяли направления течений. Затем уже гражданским человеком снова перешел в учебный отряд подводного плавания, где трудился на штатном радиоузле. А там было 2 киномеханика и один радист, затем сократили радиста и сделали двух кинорадиомехаников, я там проработал вплоть до развала Советского Союза, а затем, когда в Украине пришла новая власть, нашу часть расформировали. Замполит учебного отряда всем нам нашел работу, и я в 1994 году перешел в кинотеатр «Победа». Там я проработал киномехаником до 2007 года, до 87 лет. Сейчас нахожусь на пенсии.