Георгий

Гаврилович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

А в мире уже не спокойно. Началась Вторая мировая война.

Великая Отечественная война застала деда на учительской работе, в должности старшего пионервожатого в школе . Дорог был каждый солдат. Дедушка идёт в военкомат, но получает отказ, так как ему не было ещё 18 лет.

13 октября 1941 года, когда ему, наконец- то исполнилось 18, Георгий добровольцем идет в Красную Армию. Дотошный до всего, любознательный и способный, он зачислен курсантом I Омского военно-пехотного училища им. М. В. Фрунзе, где учился на снайпера.

В начале мая 1942г. молодых курсантов везут на фронт, в Московскую зону обороны, где совсем недавно враг был отброшен от столицы на 100-150 километров. Молодых курсантов привезли в Можайск . Деда Георгия направляют в I батальон 999-го полка формирующейся 258-й стрелковой дивизии - помощником командира взвода. Из воспоминаний ветерана дивизии Провоторова Г.Г.: «…В начале мая 1942 года вместе с другими курсантами своего батальона меня, вместе с другими курсантами, направили на фронт, в Московскую зону обороны. Утром на Омском вокзале собрался митинг по – поводу нашей отправки на фронт. Нас пришли проводить родные, друзья и просто жители Омска. Курсанты знали, что в начале 1942 года враг был отброшен от Москвы примерно на 150 километров, и всем было ясно, что дни опасности и тревог остались позади. Нас привезли в Можайск. Меня направили в 999 полк 258 стрелковой дивизии 1 батальона – помощником командира взвода роты…».

Вновь формируемой дивизии пришлось тяжело жить, принимать пополнение, обучать и сколачивать новый состав. Дислоцировалась дивизия в предможайских заболоченных лесах. «…Строить землянки и блиндажи было невозможно из-за близости грунтовых вод и постоянных дождей. Но мы, сибиряки, были практичны и находчивы,- вспоминал Георгий Гаврилович.- Под жильё строили шалаши, которые крыли еловым лапником, а под него стелили кору молодых елей или берёзы. Построили бани и душевые. В дождливую погоду из-за налётов немецкой авиации костров жечь было нельзя, сушили одежду на ветру и солнце. Дни до отказа были наполнены боевой подготовкой. Особенно нас утомляли частые марши и ночные тревоги. Уставшие за день, но довольные результатами, мы засыпали крепким сном. В ночные часы тишину леса нарушали лишь шелест и шум леса, да окрики часовых…».

Именно в те дни, когда дивизия, в которой проходил службу дедушка, готовилась к предстоящим боям, во всех подразделениях был объявлен приказ наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 года, получивший в войсках название «Ни шагу назад!», ёмко отражающее его суть. В нём излагалась суровая правда о смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной. С волнением слушали бойцы, обжигающие слова приказа: «Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, рвётся вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, насилует, грабит и убивает советское население… Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами… Часть войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставили Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамёна позором.

Население нашей страны, с любовью и уважением относящиеся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию , а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток…» .

Ветеран 96 –й дивизии Провоторов Г.Г. в своих воспоминаниях говорил: «Убеждён, что в сложнейшей обстановке лета 1942 года приказ № 227 был нужным, своевременным и сыграл в Красной Армии огромную мобилизующую и дисциплинирующую роль. К слову сказать, с этим приказом у меня связаны первые фронтовые воспоминания…».

В начале августа 1942 года начались многосуточные тактические учения. Инспекция наркомата обороны СССР проверяла степень боевой готовности дивизии к предстоящим боям. После окончания инспекторской проверки в дивизию прибыли Г.К. Жуков и Н.С. Хрущёв. Дедушка увидел их на опушке лесного бора, близ деревни Митинка, на общем построении для вручения дивизионного знамени. «…Весь личный состав дивизии выстроился на опушке лесного бора близ деревни Митинка для смотра и вручения знамени 258 стрелковой дивизии,- вспоминал Г.Г.Провоторов. – Здесь я впервые увидел Жукова. Это была незабываемая встреча. Для нас, курсантов, он был кумиром и образцом мужества и отваги…».

Учеба закончилась, начались военные будни. Врага можно было остановить и разбить, но это требовало огромных сил и нечеловеческого постоянного напряжения, воли всего советского народа и каждого её воина и гражданина в отдельности.

В августе 1942 года со станции Можайск 999-й стрелковый полк был отправлен в Сталинград. «…Станция Можайск кипела как потревоженный муравейник,- вспоминал Провоторов Г.Г. - В эшелоны грузится наш 999 стрелковый полк. Командир полка – майор Волошин, чётко отдавал нам команды. Вместе с ним были командиры батальонов капитаны Кирилов, Марков, старший лейтенант Малофеев. Они дублировали команды своим подразделениям. Подошли 991, 993, 995 стрелковые полки и части поддержки. Закончилась погрузка. Эшелоны один за другим двинулись через Москву к Воронежу. Но в связи с тем, что в этом время особенно осложнилась обстановка на Сталинградском фронте, дивизия сосредоточившись под Воронеж, сразу же была передислоцирована под Сталинград и вошла в состав 1-й Гвардейской Армии Сталинградского фронта, куда и прибыла 13.9.1942 года…».

С 18.09.1942 г. по 20.10.1942 года 258 стрелковая дивизия находилась в составе Сталинградского, а затем Донского фронтов. За это время она вела напряженные кровопролитные наступательные бои северо-западнее Сталинграда в районе станции Самофаловка – Котлубань. 258-я дивизия с трудного, многокилометрового марша с ходу вступила в жаркие бои в составе I-й гвардейской армии генерал- майора К.С.Москаленко на участке совхоза «Котлубань» - хутор Вертячий. Из воспоминаний ветерана дивизии Провоторова Г.Г.: « Район Котлубани, где пришлось воевать нашей дивизии и омской 308-й дивизии Гуртьева, - это степь, пересечённая оврагами. Нелегко было здесь, на земле, покрытой седой горькой полынью, утолить жажду, так сильно мучавшую нас. Осень выдалась сухая, знойная. Воду черпали из озера и из единственного в степи колодца. Дорога к озеру вела через так называемый лог смерти. Так мы прозвали это место, находившееся под огнём вражеских снайперов. Оно то и дело переходило из рук в руки».

Георгий Гаврилович участвует в боях под Котлубанью, Вертячим. Ранним утром 10 сентября под Котлубанью 258-я, 308-я, 298-я дивизии прорвали оборону противника, овладели высотами 143,8, 154,2 и хутором Бородкин. Успешные боевые действия вдохновили сибиряков на новые подвиги. Полки подполковников Михалёва и Косенко сломили сопротивление врага и прорвались к станции Котлубань. Здесь развернулись ожесточённые схватки, доходившие до рукопашных. «…Враг не хотел так просто сдавать свои позиции, - вспоминал Провоторов Г.Г. – Однажды немецкий снайпер взял под прицел наших необстрелянных воинов на станции. Трудно было определить, откуда он ведёт огонь, так как он постоянно перемещался. Я сумел высчитать его передвижение, но подойти к нему ближе незамеченным было трудно. В последний момент фашист засел в разбитой водонапорной башне, вокруг которой был пустырь, где негде было укрыться. Несколько воинов пытались отстрелить его, но безуспешно, расстояние не позволяло снять снайпера. Тут я заметил труп лошади, который уже раздулся от времени. Лошадь лежала на пустыре, в таком месте с которого было легко снять фрица. Тогда я обратился к своему командиру: «Товарищ командир, разрешите мне, вон из-за той сдохшей лошади, попытаться снять фрица. Отвлеките его, а я в это время подползу к лошади». «Хорошо. Действуйте, но будьте осторожны». Я воспользовался моментом, подполз к лошади, но тут что то обожгло мою правую ногу и что- то тёплое потекло в сапог. «Зацепило!» - подумал я. Обращать на это внимание просто не было времени, так как я увидел метнувшуюся фигуру фрица, затаившегося в башне. Я стал выжидать. Время тянулось медленно, зловонье от трупа было невыносимо. И вдруг фриц приподнял голову, чтобы осмотреться. Я не растерялся: чёткий прицел и выстрел. Фашист свалился из проёма башни на землю. Путь нашим был свободен. А у меня лёгкое ранение, царапина, которую мне обработали и я снова был в строю. За это меня наградили орденом Красной Звезды. Награда нашла меня спустя много лет, в 1963 году…».

4 раза деда Гоша получает ранение, меняются госпитали: Камышин, Балашов, Иловля и, наконец, Вольск, где Провоторов находился после тяжелого ранения 6 месяцев. «… Я участвовал в боях под Котлубанью и Вертячим, что севернее Сталинграда. Здесь бои были такими напряжёнными и кровопролитными, что наши медсестрички и военврачи захлёбывались в потоке раненных. За день поступало до 1000 человек раненными. Целыми сутками медики не отходили от операционного стола. Дремали сидя и даже стоя. В воздухе почти постоянно «висели» немецкие самолёты, сбрасывающие свой смертельный груз. Изверги гонялись за отдельной машиной, повозкой и даже отдельными бойцами, не брезговали сбросить бомбу на машину с красным крестом. Были случаи, когда раненных на носилках снова ранило или убивало. Я сам четырежды получал ранения: 3 лёгких (после которых я сразу возвращался в строй) и одно тяжёлое. Самое обидное, что последнее ранение было в день моего рождения – 1 октября. Осколок мины угодил в коленный сустав правой ноги. За битву под Сталинградом я был награждён орденом Отечественной войны, который меня нашёл спустя 40 лет после Победы» - вспоминал Г.Г.Провоторов.

Дедушке хотели отнять правую ногу, но дед не позволил этого сделать. Мечтал вернуться в строй, но приговор врачей был суров. Заключение медицинской комиссии был окончательным: анкилоз правого коленного сустава, к воинской службе не годен. Ему дают инвалидность II группы. Георгий не согласен, но врачи неумолимы.

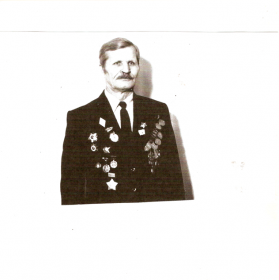

Рассматривая награды деда, я узнал, что за боевые заслуги перед Родиной Г. Провоторов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями: « За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями и знаками