Борис

Викторович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

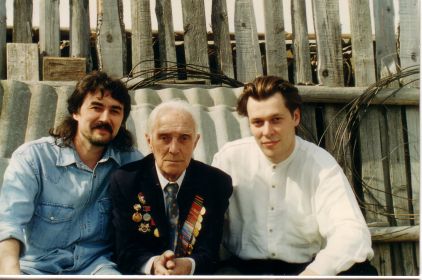

Прозоровский Борис Викторович - мой дед. Он прожил невероятную жизнь. На его долю выпали все ужасы ХХ века - революции, репрессии, войны, перестройки. Он трижды должен быть умереть, но прожил 92 года.

Осенью 1936 года Борис, съев немытое яблоко, тяжело заболел брюшным тифом, едва не умер. К счастью, молодой организм справился с болезнью. Но вскоре молодого директора сельской школы ждали новые, несравненно более тяжёлые испытания.

Будучи арестованным в 1937 году в возрасте 24-х лет по обычному тогдашнему нелепому обвинению, Б.В. Прозоровский в 1938 году был приговорён к расстрелу и месяц ожидал приведения приговора в исполнение. Однако – редчайший случай для эпохи большого террора – приговор отменили, и Борис Викторович, просидевший в тюрьмах Рыбинска и Ярославля больше года, вышел на свободу.

В июле 1941 года Б.В. Прозоровский был мобилизован в действующую армию. Из призванных на фронт в самом начале Великой Отечественной войны до её конца дожили очень и очень немногие. Однако Борису Викторовичу повезло и здесь – он увидел Победу.

27 декабря 1941 года в боях под Москвой, будучи тяжело контужен разорвавшимся рядом снарядом, он попал в немецкий плен. Миллионы наших соотечественников, оказавшиеся в годы войны в плену, погибли в концлагерях от голода, холода, непосильного труда, были расстреляны, сожжены в газовых камерах. За три с половиной года, проведённых в немецких лагерях, Борис Викторович многократно находился на грани жизни и смерти. И опять ему повезло. Пройдя через шесть концлагерей – по мере отступления III Рейха на запад, от Смоленской области до Германии, – он уцелел.

Многие наши военнопленные, не пройдя проверку после освобождения из немецких лагерей, на долгие годы оказывались узниками уже наших советских лагерей. К счастью, и эта чаша миновала Бориса Викторовича. Осенью 1945 года родители, жена и дети обняли его, вернувшегося для них буквально с того света.

Несмотря на трагические обстоятельства жизни, судьба Бориса Викторовича сложилась счастливо. Без малого 55 лет работы сельским учителем и огромное количество учеников, многие из которых стали известными. Почти столько же времени отдано любимой живописи. Долгая сыновняя жизнь: Борис Викторович пережил свою маму Надежду Николаевну Прозоровскую, которую очень чтил, всего на шесть лет. И безусловное счастье – 70 лет вместе с редким по женской и человеческой красоте человеком, с великой труженицей супругой Александрой Ивановной...

В 2013 году к 100-летию со дня рождения Прозоровского Б.В. вышла книга воспоминаний

П 78 Борис Викторович Прозоровский: судьба и жизнь/ Ред.-сост. А.В. Соловьева.-Кострома: ДиАр, 2013.-480 с.: 32л. ил.). ISBN 978-5-93645-043-3,

которую полностью можно прочитать здесь: http://mir.k156.ru/pr/pr.php

Боевой путь

31 июля 1941 г. Мобилизован в ряды Советской армии. Владимирское пехотное училище.

9 ноября 1941 г. В звании ст. сержанта отправлен на фронт в г. Тамбов, в 19-ю стрелковую бригаду.

Зима 1941 г. Участие в обороне Москвы на Можайском и на Волоколамском направлениях.

27 декабря 1941 г. При обороне деревни Кожухово Калужской области был контужен и захвачен немцами в плен.

28 января 1942 г. Извещение 19-й отдельного батальона связи 19-й стрелковой бригады о Б.В. Прозоровском как пропавшем без вести.

Январь 1942 г. Лагерь военнопленных №130 в г. Рославле Смоленской области.

Октябрь 1943 г. Лагерь военнопленных в г. Барановичи.

Январь 1944 г. Лагерь военнопленных в г. Вильно.

Август 1944 г. Переселенческий лагерь 4В и 4С в Судетской области, города Теплиц и Мюльберг.

Октябрь 1944 г. - конец апреля 1945 г. Рабочая команда Шенфельд.

10 мая 1945 г. Сборно-формировочный пункт в г. Заган.

15 мая 1945 г. Зачислен на должность командира отделения комендантского надзора военной комендатуры г. Прибуса.

12 июля 1945 г. Зачислен на должность санинструктора в 23-ю Подвижную ремонтную мастерскую Гвардейских миномётных частей 1 Украинского фронта.

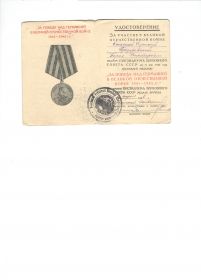

01 ноября 1945 г. Представлен к награждению медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

20 ноября 1945 г. Демобилизован.

01 апреля 1946 г. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

11 марта 1985 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Воспоминания

Зонтиков Николай Александрович, автор историко-биографического очерка о Б.В. Прозоровском, пишет:

Борис Викторович Прозоровский родился 17 сентября 1913 года в селе Сима Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии в семье главы местной полиции Виктора Васильевича и земской учительницы Надежды Николаевны Прозоровских. Через четыре дня состоялось его крещение в Богоявленском храме села Сима. Таинство крещения совершил родной дед новорождённого – священник о. Николай Молчанов. Восприемниками, т.е. его крестными родителями, были князь Борис Александрович Голицын и его сестра княжна Татьяна Александровна Голицына. 1 сентября 1919 года шестилетний Боря Прозоровский пошёл в первый класс начальной школы в Маркове, где его мать работала учительницей. Борис проучился в Марковской школе четыре года. В пятый класс его не приняли из-за «малолетства» – он окончил 4-й класс в девять лет. В 1924 году он продолжил учёбу в советской школе 2-й ступени в Симе, где проучился четыре года.

В 1928 году Борис поступил в Юрьев-Польскую школу 2-й ступени с педагогическим уклоном. В старшем классе этой школы готовили учителей для начальных школ.

В 1929 году Борис окончил школу и поступил сразу на 3-й курс школьного отделения Иваново-Вознесенского педагогического техникума. В конце 1930 года Бориса исключили из техникума «за соцпроисхождение».

Однако помогла наша вечная нехватка кадров для села. Так как Борис являлся без двух минут педагогом, то он смог устроиться на работу в сельской местности. 1 марта 1931 года он был назначен заведующим и учителем начальной школы в д. Лемехово Некоузского района Ивановской области (бывший Кашинский уезд Тверской губернии). В июле 1931 года Борису удалось добиться восстановления в педтехникуме (на заочном отделении). 11 июля 1932 года он получил удостоверение об окончании Ивановского педтехникума с квалификацией «педагог школы 1-й ступени и 1-го концентра ФЗС* и ШКМ».

* ФЗС – фабрично-заводская семилетка.

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД

В Лемехове Борис Викторович проработал один год. 15 февраля 1932 года Некоузский РОНО перевёл его в с. Бекрень в школу крестьянской молодёжи (ШКМ) учителем физики, химии и биологии. 18 августа того же года он стал директором Бекренской неполной средней школы (НСШ) – бывшей ШКМ.

В Бекрени Борис Викторович прожил более пяти лет, и здесь же он познакомился со своей будущей женой – Александрой Ивановной Смирновой. Молодые люди полюбили друг друга и 15 июля 1936 года вступили в законный брак. Борису Викторовичу было тогда 22 года, Александре Ивановне – 19 лет.

Начался 1937 год. Чекисты стали выявлять «шпионско-повстанческие группы» – на предприятиях, в колхозах, в учреждениях. Одна из таких групп вскоре обнаружилась и в Бекренской школе. Жертвой его, как директор школы, стал и Борис Викторович. В июне 1937 года он был исключён из ВЛКСМ* с формулировкой «за сокрытие социального происхождения и политическую беспечность».. Человек, исключённый из комсомола, не мог руководить советской школой, и 24 августа 1937 года Б.В. Прозоровский был снят с должности директора Бекренской школы.

Ему ничего не оставалось, как покинуть Бекрень, где прошли пять лет его жизни, и переехать к родителям в Николо-Дор. Приказом заведующей Ильинским РОНО Макаровой Б.В. Прозоровский с 3 сентября 1937 года был назначен преподавателем физики, химии, географии и исполняющим обязанности помощника директора по учебной части Щенниковской неполной средней школы.

Однако в новой школе Борис Викторович проработал меньше двух месяцев. 27 октября 1937 года он был арестован и отправлен в село Некоуз. Первый допрос Бориса Викторовича состоялся 31 октября 1937 года. На допросе он узнал, что в их школе действовала «шпионско-повстанческая группа», и что в этой группе состоял и он сам. Следующий допрос произошёл 10 ноября. Затем его отправили в Рыбинск и поместили в местную тюрьму.

В Рыбинской тюрьме Борис Викторович просидел пять месяцев. 25 апреля 1938 года его перевели в областной центр, в Ярославль.

В первых числах сентября 1938 года Борису Викторовичу было предъявлено официальное обвинение в членстве в «шпионской повстанческой группе». Вывод был таков: «Прозоровский Борис Викторович подлежит суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР, с применением закона от 1-го декабря 1934 года». 12 сентября 1938 года Борис Викторович был приговорён к высшей мере наказания – к расстрелу.

3 октября 1938 года было принято решение о возвращении дела Б.В. Прозоровского на доследование. Однако следствием «не было добыто достаточно данных для привлечения Прозоровского к уголовной ответственности» и было приято решение: «Следственное дело производством прекратить и из-под стражи освободить».

28 ноября Борис Викторович вышел на свободу.

В КАНУН ВОЙНЫ

По-видимому, уже 29 ноября 1938 года Борис Викторович вернулся в Николо-Дор и вскоре вновь стал работать в Щенниковской школе-семилетке. В трёх-четырёх километрах от Николо-Дора находилась Щенниковская школа, стоящая в отдельном лесочке. Вплоть до лета 1941 года Борис Викторович преподавал в Щенниковской школе физику и химию и был завучем (заведующим учебной частью) школы.

ЛЕТО И ОСЕНЬ 1941 ГОДА.

ВО ВЛАДИМИРСКОМ ПЕХОТНОМ УЧИЛИЩЕ

В роковой воскресный день 22 июня 1941 года Борис Викторович, как и все, узнал о начале войны.

Бориса Викторовича призвали в армию 31 июля 1941 года. Провожаемый родными, он от стен закрытого храма в Николо-Доре прибыл в райвоенкомат в с. Ильинское-Хованское, где узнал, что его направляют во Владимирское пехотное училище.

Видимо, 1 августа Борис Викторович с группой таких же, как он, будущих курсантов прибыл во Владимир – бывший губернский город Владимирской губернии, а с 1929 года – районный центр Ивановской области.

Владимирское пехотное училище, где ему предстояло учиться, возникло всего несколько дней назад. 20 июля 1941 года на основании директивы Генерального штаба № 1/524719 Владимирские пехотные курсы усовершенствования начсостава были преобразованы во Владимирское пехотное училище. Училище находилось на восточной окраине Владимира на улице III Интернационала.

Главной задачей училища, начальником которого являлся полковник Иосиф Иустинович Санковский, являлась подготовка командиров стрелковых и пулемётных взводов. Курсанты были сведены в несколько стрелковых и пулемётных батальонов. По окончании курса им присваивалось звание «младший лейтенант».

Один из курсантов, бывший агроном А.Ф. Мишулин, призванный в армию 11 июля 1941 года, вспоминал про свой первый день в училище: «<…> меня зачислили в миномётную роту, выдали шинель до пола, ботинки, длинные обмотки, и началась солдатская жизнь, учёба». Такую же шинель и ботинки с обмотками получил и Борис Викторович.

15 августа 1941 года вместе со всеми курсантами Борис Викторович принял присягу. С этого момента он считался настоящим полноправным военнослужащим.

Как учитель, Борис Викторович, по-видимому, сразу после принятия присяги был назначен командиром отделения из 10 человек и получил звание сержанта.

Из Владимира он написал письмо в Николо-Дор, в котором извещал, где сейчас находится. Получив письмо, его жена Александра Ивановна отправилась пешком во Владимир. Внучка Бориса Викторовича Марина Вадимовна Ахмадщина пишет: «Александра <…> отправилась проститься с мужем. Без устали шла она три дня пешком день и ночь по осенней (вероятно, ещё летней. – Н.З.) разбитой дороге от Николо-Дора до Владимира – а это около 130 километров – плохо одетая и голодная. Когда сил не оставалась – пела. Во Владимире Бог дал свидеться: мужа на час отпустили из казармы. Прощались они навсегда. Борис попросил передать своей матери последнее письмо, в котором просил Надежду Николаевну прощать жену за всё ведомое и неведомое, “потому что она совершила подвиг”». Вновь Александра Ивановна увидела мужа лишь через четыре бесконечно долгих года.

Сводки Совинформбюро, в первый месяц войны сообщавшие главным образом о боях на «направлениях» (Псковском, Новгородском, Смоленском и др.), с августа стали сообщать о сдаче нашими войсками конкретных городов. В первой половине октября бои шли уже на подступах к Москве. 7 октября немцы взяли Вязьму, 14 октября – Калинин (Тверь).

К обороне готовился и Владимир. Курсанты училища ездили на рытьё противотанковых рвов к западу от города. А.Ф. Мишулин вспоминал: «Город Владимир начал готовиться к обороне. С западной стороны стали рыть противотанковые рвы, траншеи. В этих работах участвовали тысячи людей из всех районов области. Работали там как специалисты, так и курсанты училища. В то время вся дорога из Москвы на Владимир и дальше на Горький была забита беженцами. Шли военные, гражданские со скотом».

Первый выпуск училища был намечен на вторую половину декабря 1941 года. Однако Борис Викторович пробыл в училище только два с половиной месяца, и получить положенный младшему лейтенанту один «кубик» (в просторечии – «кубарь») в петлицы ему не было суждено.

В 19-й СТРЕЛКОВОЙ («КУРСАНТСКОЙ») БРИГАДЕ

По-видимому, трагедия советских войск, попавших в начале октября в Вяземский «котёл», решила и судьбу Бориса Викторовича. 14 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление «О формировании 50-ти стрелковых бригад». В тот же день нарком обороны СССР И.В. Сталин на основании данного постановления издал соответствующий приказ. Эти бригады должны были формироваться из курсантов военных училищ и так называемых «политбойцов»*. В состав одной из этих бригад – 19-я стрелковой – включался и батальон курсантов из Владимирского пехотного училища.

* «Политбойцы – коммунисты и комсомольцы, направлявшиеся на фронт в первые месяцы войны по специальной партийной мобилизации в качестве красноармейцев <…> для усиления партийно-политического влияния в частях».

Когда курсантов бросают в бой – это верный показатель катастрофичности положения на фронте. Вспомним героических Подольских курсантов, которыми в начале октября 1941 года заткнули брешь, образовавшуюся тогда в обороне Москвы.

Всё-таки, ещё месяц-другой – и выпускников Владимирского училища послали бы в действующую армию командирами взводов. А так, без двух минут красных командиров (слово «офицер» вернулось в армию вместе с погонами лишь в 1943 году) отправляли на фронт рядовыми красноармейцами.

Получив приказ, в училище спешно сформировали сводный батальон. По-видимому, 15 или 16 октября батальон покинул расположение училища и строем проследовал на железнодорожный вокзал, находящийся у подножия древнего кремлёвского холма. Бойцы погрузились в эшелон, и тот тронулся…

Нельзя не отметить перекличку судеб Бориса Викторовича и его отца Виктора Васильевича. Тот в 1914 году убывал с этого же Владимирского вокзала на войну с немцами, и вот уже в 1941 году его взрослый сын ехал воевать всё с теми же немцами.

По железной дороге батальон владимирских курсантов перевезли из Владимира в Тамбовскую область – на железнодорожную станцию Рада (в десятке километров к западу от Тамбова). Вскоре сюда прибыл батальон курсантов из Саратовского пехотного училища и группы ополченцев из Тамбовской области (которые и являлись упоминавшимися выше т.н. политбойцами).

Так в Раде из владимирско-саратовских курсантов и тамбовских ополченцев началось формирование 19-й отдельной стрелковой бригады («курсантской»).

Командиром бригады с 10 октября состоял полковник Георгий Петрович Исаков (1896–1961 гг.) – будущий генерал-майор и Герой Советского Союза. Г.П. Исаков являлся одним из немногих командиров формирующейся бригады, имевших большой боевой опыт: участник I Мировой и Гражданской войн, он летом 1941 года командовал 811-м стрелковым полком 229-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Смоленском сражении. 23 августа Г.П. Исаков был ранен и после выздоровления получил назначение командиром бригады.

В 19-й бригаде Борис Викторович попал в Отдельный батальон связи (ОБСВ). Сперва его назначили электриком зарядной базы, а затем направили на курсы санинструкторов, после окончания которых он был переведён в телефонно-кабельную роту на должность санинструктора.

Все бойцы бригады жили в землянках (неизвестно: они их вырыли или унаследовали от каких-либо своих предшественников).

Уже в Раде Борис Викторович, как и все, узнал о состоявшемся 7 ноября в Москве на Красной площади традиционном параде в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Наверняка, на политзанятиях им зачитывали речь Сталина, с которой вождь в тот день обратился с трибуны мавзолея к армии и народу.

Курсантская бригада пробыла под Тамбовом почти полтора месяца. В это время немецкие войска всё более и более окружали Москву с севера и юга. Казалось, ещё одно усилие – и противник захватит нашу столицу в кольцо. Бригада находилась в резерве, в составе тех войск, которые советское командование накапливало для решающего удара по врагу.

И вот поступил приказ об отправлении на Западный фронт, под Москву. 30 ноября части бригады на станции Рада* погрузились в эшелоны и тронулись в сторону Москвы.

* Ровно через год, в декабре 1942 года, в землянках у станции Рада, где жили бойцы 19-й стрелковой бригады, был размещён крупнейший лагерь № 188 для военнопленных немцев и их союзников. По приблизительным оценкам историков, в этом лагере главным образом от тифа и дизентерии умерло около 60 тысяч человек.

НА ФРОНТЕ: В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ

Через два дня бригада прибыла под Москву. А.Ф. Мишулин вспоминал: «По дороге эшелон несколько раз бомбили. Разгружались на станции Химки. Мороз был сильный, нос и уши щипал, да и снегу было по колено. Сапоги заменили на валенки».

Так 2 декабря 1941 года Борис Викторович оказался на фронте. В течение нескольких дней бригада перебрасывалась на различные участки: из Химок в Голицыно, а оттуда – в Кубинку и на Можайское шоссе. Борис Викторович о первых днях на Западном фронте пишет очень кратко: «<…> принимал участие в обороне г. Москвы, сначала на Можайском, потом на Волоколамском направлении».

Наконец 19-ю бригаду придали 49-й армии, сосредоточенной на Серпуховском направлении.

49-я армия, сформированная в августе 1941 года, с 13 октября входила в состав Западного фронта. В течение ноября она противостояла 13-му немецкому пехотному корпусу и к началу декабря в тяжёлых боях остановила противника западнее Серпухова. Командовал армией генерал-лейтенант Иван Григорьевич Захаркин (1889–1944 гг.).

Вскоре Борису Викторовичу было суждено стать участником великого события – контрнаступления Красной армии под Москвой. 5 декабря 1941 года в наступление перешли войска Калининского фронта, 6 декабря – Западного фронта. Наше наступление стало полной неожиданностью для немцев, уже готовившихся к параду в Москве на Красной площади.

Армии левого крыла Западного фронта переходили в наступление поэтапно. 8 декабря в наступление перешла 50-я армия, 16 декабря – 49-я армия.

По-видимому, в начале 10-х чисел декабря по железной дороге в ночное время 19-я бригада была переброшена в Серпухов. Отсюда батальоны совершили длительный пеший марш к югу – через Оку – и расположились в деревнях Паршино и Карпищево.

К исходу дня 15 декабря части бригады сосредоточились в деревнях Екатериновка (тут расположился штаб бригады), Разаново и Мышенки.

Бои, в которых довелось участвовать Б.В. Прозоровскому, вошли в историю контрнаступления Красной армии под Москвой как Тульская наступательная операция.

До конца 20-х годов XX века места, куда перебросили 19-ю бригаду, входили в состав Калужской губернии. В декабре 1941 года эта территория являлась частью Тульской области. Когда 5 июля 1944 года была образована Калужская область (чем фактически возрождалась прежняя Калужская губерния), все эти места вошли в её состав.

Курсантской бригаде противостояли подразделения противника, личный состав которых имел большой боевой опыт. Бойцы же 19-й бригады являлись необстрелянной молодёжью, никогда не бывавшей в бою. К тому же, по-видимому, почти сразу после прибытия на фронт командир 19-й бригады полковник Г.П. Исаков был ранен и временно выбыл из строя. Новым комбригом стал начальник штаба бригады майор Гринь.

В предстоящем наступлении бригаде была поставлена задача прорваться через Оку и овладеть плацдармом на западном (правом) берегу реки, а затем взять город Тарусу.

С рассветом 16 декабря части бригады совершили марш на исходный рубеж. В отчёте штаба 49-й армии говорилось: «Части совершили марш 5–8 км по бездорожью в условиях глубоких снежных заносов, что не позволило ударной группировке своевременно занять исходное положение и начать наступление в 7.00 16.12.41 г. Командарм начало наступления перенёс на 12.00 16.12.41 г. с тем, чтобы обеспечить одновременность наступления всех соединений ударной группировки» .

Приказ командования Западного фронта предписывал начать наступление в 7 часов утра, но генерал-лейтенант И.Г. Захаркин, чтобы дать возможность всем частям успеть подтянуться к намеченному рубежу, перенёс его на 12 часов, чем в случае неудачи наступления очень сильно рисковал.

При форсировании Оки нельзя было использовать танки; в отчёте штаба 49-й армии сказано: «Толщина льда к моменту начала армейской наступательной операции не допускала переправу через неё средних и тяжёлых танков». Поэтому пехоте предстояло идти в атаку одной без поддержки танков.

Наступление началось 16 декабря в 12 часов дня. Соседи 19-й бригады справа – части 133-й стрелковой дивизии – под огнём противника сумели прорваться через Оку на западный берег и продолжали наступление. Однако 19-я стрелковая бригада из-за сильного огня противника преодолеть Оку не смогла.

133-я стрелковая дивизия находилась на фронте с лета, в августе и сентябре воевала под Ельней, а затем – на Калининском фронте, откуда её и перебросили к югу от Москвы. Основная часть её личного состава была давно обстреляна и имела большой боевой опыт. 19-я же бригада находилась на передовой всего несколько дней, и её бойцы, сразу пошедшие в наступление, ещё только учились воевать.

В конце концов, бригада прорвалась через замерзшую Оку и вышла на западный берег в районе д. Игнатовское и с. Кузьмищево, двумя километрах восточнее Тарусы.

Бывший член Военного Совета 49-й армии А.И. Литвин в своих воспоминаниях так описывает этот эпизод: «<…> началось наступление и на тарусском направлении. Нашим частям предстояло по льду преодолеть Оку. Берег здесь был высокий и сильно укреплённый, местность перед обороняющимися лежала как на ладони и хорошо простреливалась. Атака началась днём после короткой артиллерийской подготовки. Гитлеровцы никак не ожидали от нас такой “дерзости”. Особенно отличилась здесь 19-я курсантская бригада <…>. Сняв с себя верхнюю одежду, курсанты стремительно ринулись вперёд и сумели быстро оказаться в мёртвом, недосягаемом для огня противника пространстве. Они захватили с небольшими потерями высокий, крутой обледеневший берег реки и подняли на него с помощью верёвок миномёты и пулемёты».

Так бойцы 19-й бригады начали бои на захваченном на западном берегу реки плацдарме, который историк 49-й армии С.Е. Михеенков назвал «кровавым плацдармом».

Тарусу – небольшой тихий городок на берегу Оки, бывший уездный город Калужской губернии, а в описываемое время райцентр Тульской области – немцы взяли два месяца назад – 24 октября 1941 года.

В декабре 1941 года красивейшие места, запечатлённые на полотнах художника В.Д. Поленова, чья усадьба находилась здесь же, неподалёку от Тарусы, – к счастью, на правом, не занятом немцами берегу Оки, – стали местами ожесточённых боёв.

17 декабря немцы нанесли из Тарусы сильный контрудар по частям 19-й бригады. В ходе боя были тяжело ранены и выбыли из строя командиры двух батальонов. О том, что произошло дальше, командир бригады майор Гринь в своём донесении сообщал: «В результате потерь командования в двух батальонах и в некоторых ротах управление батальонами на некоторое время было потеряно, и бойцы, не возглавляемые никем, в панике бежали на исходные позиции».

В ходе боёв бригада потеряла 50 человек убитыми и 174 ранеными. Отметим количество раненых – 174 человека. Как видим, работы у Бориса Викторовича и у других санинструкторов бригады, тоже впервые «на практике» применявших полученные в тылу знания, в дни боёв под Тарусой хватало.

«Краткая медицинская энциклопедия» говорит об обязанностях санинструктора: «Санитарный инструктор (санинструктор) – лицо младшего медицинского состава военно-медицинской службы, прошедшее специальную военно-медицинскую подготовку. <…> В военное время санинструктор организует медицинское обеспечение своего подразделения (роты, батареи), используя штатных, приданных или выделенных для этой цели из числа солдат так называемых боевых санитаров. Санинструктор обязан знать боевую задачу своего подразделения, место нахождения батальонного или полкового медпункта <…> санинструктор лично оказывает первую медпомощь. Совместно с санитарами санинструктор должен организовать оказание само- и взаимопомощи, розыск, вынос и вывоз пострадавших с поля боя и принимать меры к их эвакуации. Санинструктор роты (батареи) имеет сумку санитарного инструктора, носилочную лямку, нарукавный знак – красный крест. Санинструктор подчинён командиру, а по специальности – фельдшеру батальона».

Майор Гринь был отстранён от командования 19-й бригадой, а её новым командиром стал полковник Яков Никифорович Вронский. Последний до этого командовал 126-й стрелковой дивизией, действовавшей на Солнечногорском направлении. 13 декабря из-за больших потерь эта дивизия была расформирована, оставшийся личный состав влит в 133-ю стрелковую дивизию 49-й армии, а Я.Н. Вронский назначен командиром 19-й стрелковой бригады.

Под командованием Я.Н. Вронского рано утром 19 декабря 19-я бригада ворвалась в Тарусу и к 12 часам дня полностью очистила её от немцев .

Город над Окой, связанный с именами целого ряда выдающихся деятелей русской культуры, был освобождён. Однако окружить находящуюся в Тарусе немецкую группировку нашим войскам не удалось. С.Е. Михеенков пишет: «В районе Тарусы <…> охват немецкой группировки не получился. Противник, воспользовавшись результатами своего контрудара по 19-й стрелковой бригаде и относительно хорошей дорогой на северо-запад, окружения и последующего уничтожения или пленения избежал». Немцы отступили в село Недельное, находящееся в 40 километрах к западу от Тарусы.

19-я бригада двинулась на запад в сторону Недельного. Незамеченными бойцы подошли к д. Кожухово, остановившись в двух километрах южнее села. Здесь стояло до роты немцев, прикрывавших подступы к Недельному. При поддержке минометчиков лыжный отряд внезапной атакой выбил противника из Кожухова.

Недельное представляло собой большое село, бывший центр Неделинской волости Малоярославского уезда Калужской губернии. Через него проходил старинный, мощённый булыжником тракт (или – Старая Калужская дорога), соединяющий Калугу с Москвой. В Недельном находились отступившие сюда из Тарусы командный пункт 260-й пехотной немецкой дивизии, пункт тылового управления и большое скопление автомашин.

От местных жителей разведчики бригады узнали, что не ожидавшие подхода советских войск немцы в селе готовятся встречать Рождество. На днях к ним прибыли машины с рождественскими подарками.

К вечеру 25 декабря к Кожухову подошли главные силы бригады. В половине 12-го ночи при 30-градусном морозе курсанты пошли в атаку. Немцы, встречавшие Рождество, были застигнуты врасплох и не смогли организовать оборону. Бригада захватила большие трофеи: около 300 грузовиков, 12 танков и 50 орудий и минометов. Было взято в плен около 200 немецких солдат.

Немецкое командование не могло примириться с тем, что столь важная для него транспортная артерия оказалась перерезанной. К тому же, захватив Недельное, наши войска оказались с трёх сторон окружёнными опорными пунктами противника. Днем 26 декабря немецкие танки и автоматчики внезапно ворвались в Недельное. В центре села, у церкви, завязался бой.

Бои за Недельное с переменным успехом продолжались ещё четверо суток, и лишь 30 декабря село на Старой Калужской дороге окончательно было занято нашими частями.

В период активных боёв, особенно наступательных, у их участников есть только три наиболее вероятных варианта судьбы: 1) ранение и госпиталь, 2) гибель (первый вариант солдаты называли «в наркомздрав», второй – «в наркомзем») и 3) плен.

27 декабря 1941 года во время боя под д. Кожухово Борис Викторович был тяжело контужен при взрыве артиллерийского снаряда. Напомним, что контузия (от латинского contusio – ушиб) или иначе «снарядный шок» – это «общее повреждение организма <…> чаще – при действии ударной воздушной волны. Проявляется потерей сознания (вплоть до комы), последующей амнезией, головной болью, головокружениями, нарушениями слуха и речи».

Немцы подобрали Бориса Викторовича и, видимо, отправили его на дивизионный сборный пункт пленных…

Б.В. Прозоровский взят в плен 27 декабря. Считая со 2 декабря, он пробыл на фронте 25 дней. Много это или мало? Во время боевых действий у каждого своя судьба: кого-то убивают в первом же бою, кого-то в последний день войны. Борису Викторовичу выпала судьба пробыть на фронте меньше месяца, попасть в плен и провести в нём три с половиной года.

В 1941 году вермахт взял в плен 3,9 миллионов бойцов и командиров Красной армии. Одним из последних в это непостижимое разумом число попал и Борис Викторович. Правда, в отличие от большинства своих сотоварищей, попавших в плен в 1941 году во время отступления и поражений Красной армии, он оказался в плену, когда наши войска наконец-то перешли в наступление и погнали немцев обратно на запад.

* * *

Первым знаком беды для близких Бориса Викторовича стало возвращение письма, которое Надежда Николаевна написала сыну 25 декабря 1941 года. Перечтём отдельные места этого письма, не дошедшего тогда до адресата:

«Дорогой, родной и любимый наш Боренька, будь здоров! – писала Надежда Николаевна. – Наконец-то можно стало написать тебе письмо – получили твоё письмо с адресом. Правда, и оно шло долго – от 9-го до 24. В этот день Шура (жена Бориса Викторовича. – Н.З.) нам прислала сразу да письма – от тебя и от Мити (Дмитрия, брата Бориса. – Н.З.), а сама она осталась в Щеникове*, так как всех своих сотрудников отпустила на рытье рвов около Гарей**. Рады вашим письмам! У нас пока тоже всё благополучно: живы, здоровы, ребятки растут. Нет, нет да завернёт такая лютая стужа, а мы почти всякое дело обсуждаем применительно к вам: нам-то дома тепло, а вот вам, небось, бывает холодно!

* Несколько лет назад название «Щенниково» было принято писать с одной «н». (Прим. ред.).

** Осенью 1941 года и зимой 1941–1942 гг. силами местного населения и тысяч людей, мобилизованных на трудовой фронт из тогдашних Ярославской и Ивановской областей, в районах, примыкающих к Ростову Великому, было выкопано большое количество противотанковых рвов. Село Гари, упоминаемое Надеждой Николаевной, находится в 15 километрах к северо-востоку от Николо-Дора.

Ты, Борисень, пишешь уж очень коротко, хотя и таким бесконечно рады! Митя прислал более подробное письмо. Находится в км от Горького (Нижнего Новгорода. – Н.З.). Живёт в землянке. Проживём – пишет – месяца два, а там и на фронт. Что-то уж очень скоро! Привыкает к пайку. Ты ведь знаешь, какой у него хороший аппетит! Он ведь из Шуи, после того, как его взяли, – дня на два опять приходил домой – взял твои валяные сапоги с калошами, шапку, бритву, еду и денег 175 рублей. Ну а в письме пишет, что его дочиста обокрали <…>. Возмущаюсь я! <...> Пишу тебе его адрес: Горький – 7, п/я – 79. Литер 41». Письмо завершали слова: «Пишите, хоть, родные, чаще, все легче, когда приходит весточка! Крепко-крепко тебя обнимаем и желаем быть здоровым! Любящая тебя твоя мама и родные».

Однако к тому времени, когда письмо матери пришло на фронт, Борис Викторович уже находился в плену, и письмо вернулось обратно с устрашающей пометкой: «Адресат выбыл».

А вскоре, в первой половине февраля 1942 года, семья Прозоровских в Николо-Доре получила извещение о том, что Борис Викторович пропал без вести. На половинке тетрадного листа в клеточку с синим штампом «НКО СССР. Отдельный батальон связи 19-й отд. стрелковой бригады» с датой 28 января 1942 года под № 9 с писарскими завитушками было написано: «Извещение. Отдельный батальон связи 19-й стрелковой бригады сообщает, что сержант Прозоровский Борис Викторович при обороне села Кожухова Детчинского района Тульской области в батальон не вернулся. Считаем 27.12.41 г. пропавшим без вести. Нач. штаба ОБС (подпись неразборчива)».

После «похоронки» это было самое страшное почтовое извещение того времени. Отличие состояло в том, что семья (жена, дети), получившие «похоронку», пользовались, хотя бы и минимальными льготами. Семья же, получившая извещение о пропаже без вести, не имела никаких льгот. Но дело не в этом. Семья пропавшего без вести автоматически попадала в разряд родственников возможного изменника. Ведь каждый пропавший без вести, как полагали власти, мог перейти на сторону врага.

О том, что произошло с Борисом Викторовичем после 27 декабря 1941 года, его близкие узнали только почти через четыре томительных и бесконечно долгих года.

В ЛАГЕРНОМ АДУ.

КРУГ ПЕРВЫЙ: КОНЦЛАГЕРЬ В РОСЛАВЛЕ

Плен – суровое испытание в жизни любого человека. Только что ты, хотя и подвергался постоянной опасности, но находился среди своих, среди товарищей. И вдруг – всё резко меняется, и тебя окружают враги, и некоторые твои товарищи уже и не свои, и не товарищи.

Захваченный в немецкий плен красноармеец сначала направлялся в дивизионный сборный пункт, затем – в корпусной, затем – в армейский. Из армейского сборного пункта пленный направлялся в пересыльный лагерь (дулаг).

Вряд ли все эти перемещения пленных в конце декабря 1941 года производились на автомашинах. Скорее всего, колонна военнопленных, в которой находился Борис Викторович, под конвоем передвигалась по зимним дорогам пешим порядком. Для только что перенёсшего тяжёлую контузию Бориса Викторовича это стало первым тяжелым испытанием.

Примерно в середине января 1942 года Б.В. Прозоровский оказался в немецком концлагере для военнопленных № 130 в г. Рославле Смоленской области, от которого по прямой до с. Недельного было около 900 километров.

Несколькими месяцами раньше в этот же лагерь попал раненный в ногу политработник Сергей Александрович Голубков (в лагере он, естественно, скрывал, что является политработником, т.к. последние подлежали немедленному расстрелу). В 1958 году в Смоленске была опубликована его книга «В фашистском концлагере. Воспоминания бывшего военнопленного»; второе издание книги вышло в Смоленске в 1963 году*.

* Примечательно, что после 1963 года, с окончанием хрущёвской «оттепели», книга С.А. Голубкова, на которую сейчас постоянно ссылаются все историки, касающиеся темы плена и обращения гитлеровцев с нашими военнопленными, ни разу больше не издавалась. Связано это, видимо, с тем, что тема «советские люди в немецком плену» хотя и не являлась уже, как при Сталине, чуть ли не запретной, но всё-таки не входила в число тех тем, на которых надо было воспитывать советских людей.

В нашем рассказе о Рославльском концлагере мы в основном будем опираться на воспоминания С.А. Голубкова.

История Рославльского лагеря к моменту прибытия в него Бориса Викторовича была такова. Немцы заняли Рославль – древний город Смоленщины (исторический Ростиславль) – 3 августа 1941 года. Видимо, уже в первой декаде августа на западной окраине города возник лагерь для советских военнопленных.

По-немецки лагерь в Рославле именовался Durchgangslager (пересыльный лагерь), сокращённо – Dulag. А так как он носил номер № 130, то его полное название было «Dulag-130».

Ядро лагеря составили несколько зданий находившейся в Рославле до войны школы младших командиров пограничных войск.

«До войны, – пишет С.А. Голубков, – здесь располагалась школа для младших командиров пограничных войск Наркомата внутренних дел. Для школы было построено два больших двухэтажных здания из серого кирпича. Рядом была оборудована кухня, тоже из такого серого кирпича. Вокруг кирпичных зданий стояли деревянные постройки, где находились различные склады: вещевые, продовольственные и даже оружейные. Несколько складских зданий сделаны тоже из серого кирпича. Два сарая были особенно велики, примерно по 35 метров длиной и шириной до 25 метров.

Всю территорию бывшей школы, вместе с постройками, немцы и отвели под концентрационный лагерь для военнопленных. Кроме того, сюда же они включили и несколько жилых домов, расположенных около шоссе на окраине города. В домах этих, вероятно, раньше жили семьи командно-начальствующего состава школы, и они имели как бы общее архитектурное оформление со школой. Территория лагеря довольно большая, что-то около 800–900 метров в длину и 600–700 в ширину».

Непосредственно рядом с лагерем находилось большое Вознесенское кладбище с Вознесенской церковью, воздвигнутой в начале XIX века. Церковь была закрыта совсем незадолго до начала войны – 14 мая 1941 года. С 1 сентября 1941 года храм вновь стал действовать, в нём приступил к службе семидесятисемилетний протоиерей Всеволод Михайлович Корицкий (1864–1954 гг.). С Вознесенским кладбищем лагерь был связан всю свою историю – на нём производились массовые расстрелы узников и хоронили умерших. За почти два года существования лагеря здесь завершили свой земной путь многие тысячи заключенных дулага-130. Официально считается, что на кладбище похоронено 130 тысяч лагерных узников.

На начальном этапе истории лагеря им ведал вермахт: «<…> лагерем ведали фронтовые части, а им было не до управления. Согнав в одно место большое количество пленных, фронтовые части держали собранных как скот, не любопытствуя, что и как происходит там, внутри самого лагеря».

Однако вскоре в лагере начался настоящий порядок. «Фронтовая часть, организовавшая лагерь, передала его «СД»*. Едва ли не первое, что сделали новые хозяева лагеря, – это выделили политработников и евреев. Всех их отправили на Вознесенское кладбище и там расстреляли».

* СД – немецкая служба безопасности. (Прим. ред.)

«Что-что, а концлагери фашисты строили крепко, надёжно, с большим искусством. Сразу чувствовалась их опытность в этом деле. Весь лагерь обнесён большой изгородью из колючей проволоки, высота которой доходила до трёх метров. Проволока переплеталась так часто, что пролезть через неё было нельзя. Колючей проволоки для концлагерей немцы не жалели. Через три метра от первой проволочной изгороди шла вторая такая же изгородь. А расстояние между ними переплеталось тоже проволокой в виде паутинки. Если бы даже кто, вздумав бежать, и преодолел бы первый ряд изгороди (что исключалось вообще), уж “паутинку” и второй ряд изгороди преодолеть совсем не представлялось возможным».

Лагерь хорошо охранялся: «Кругом лагеря, с наружной стороны, ходили парные часовые. Участок их наблюдения не превышал 50–60 метров. Через каждые 200–250 метров кругом стояли особые вышки. Там дежурили часовые с пулемётами и с прожекторами. А в поле, около лагеря, со всех сторон оборудованы были специальные блиндажи с дотами и дзотами. <…> Около центральных ворот, в особом доме, который отделялся от лагеря и от города тоже проволокой, дежурил специально подобранный отряд немцев».

Внутренней жизнью в лагере заправляли не немцы, а наши же соотечественники. «Во главе лагеря стоял фашистский офицер. Отдельные службы тоже управлялись офицерами из фашистов, но внутреннее управление передавалось лагерной полиции. Через полицию немцы и осуществляли полное руководство лагерной жизнью. В полицию фашисты подбирали, главным образом, людей, зарекомендовавших себя чем-либо в борьбе против Советской власти. Сюда шёл большей частью деклассированный элемент».

В предвоенные годы советских людей, и в первую очередь молодёжь, готовили к войне, но готовили односторонне. Психологически советские люди были готовы к террору, зверствам оккупантов и т.д. К чему их почти не готовили – это к тому, что врагам будут помогать многие наши соотечественники. Несмотря на все предвоенные поиски предателей, шпионов и врагов народа, то, что вчерашние сотоварищи и сослуживцы станут в лагерях для военнопленных пособниками чуть ли не более жестокими, чем сами немцы, для большинства пленных являлось весьма неприятным сюрпризом.

«Лагерная полиция, – продолжает С.А. Голубков, – была многочисленной, и в ней состояло иногда от 150 до 250 человек. От лагерной полиции выделялась кухонная полиция человек 20–30 и лазаретная – человек 15–20. На вооружении полицейские имели пистолеты, специальные плётки или особые дубинки. Правда, огнестрельное оружие фашисты доверяли не всем полицейским, но и дубинка в руках изуверствующего выродка являлась тяжёлым и грозным оружием».

Полицейские составляли элиту среди пленных: «На левых рукавах они носили красные повязки, где белыми буквами было вышито: “полицай”. <…> Жили полицейские отдельно от пленных, рядом с лагерной охраной; но и в город их не всех и не всегда пускали»295. Во главе лагерной полиции стоял Пётр Петрович Макаров – человек необычайной жестокости, ходивший в форме командира Красной армии.

Лагерь в Рославле представлял собой своеобразную летопись войны 1941–1943 годов. Подобно тому, как в глубинах земной коры один геологический пласт ложится на предыдущий, так и здесь каждая военная операция прибавляла новый «пласт» советских пленных. По-видимому, основу лагеря составили пленные, взятые в боях под Ельней. Потом пошёл поток пленённых в Вяземском «котле», а в ноябре-декабре – те, кто попали в плен в боях на подступах к Москве.

Б.В. Прозоровский ещё учился во Владимирском пехотном училище, а лагерь на окраине Рославля рос и обустраивался, ожидая к себе новых и новых узников…

В воспоминаниях С.А. Голубкова дана целая галерея образов лагерных начальников. В сентябре 1941 года комендантом лагеря был назначен офицер доктор юридических наук Кунц. «Это был человек среднего роста, суховатый, лет 35, с землянистым цветом лица, в пенсне, невзрачный и, как мы убедились очень скоро, злой. На пленных новый комендант не смотрел. В лагере его почти никогда не видели, а если он иногда и показывался среди пленных, то всегда с многочисленной охраной. Всех, кто чуть-чуть нарушал режим лагеря, “учёный” комендант отправлял незамедлительно на кладбище, не вдаваясь в подробности».

При комендатуре лагеря было создано «отделение гестапо, целью которого являлось выявление среди пленных политработников и евреев. Начальником гестапо назначили капитана Дидмана. Видной фигурой в комендатуре стал немецкий фельдфебель Курт Миллер, фашист, хорошо владевший русским языком. Курт Миллер официально являлся помощником начальника гестапо, а по существу безраздельным хозяином всего лагеря. Это был настоящий зверь. Он сам расстреливал пленных, не докладывая Дидману, который редко появлялся в лагере. Если же и появлялся, то в пьяном виде, а в этом виде он был ещё страшнее».

К концу сентября численность заключенных в лагере составляла около 15 тысяч человек, к концу 1941 года – более 80 тысяч.

Такова была краткая предыстория лагеря, куда прибыл Б.В. Прозоровский.

Он переступил за его колючую проволоку в середине января 1942 года. Здесь ему предстояло пробыть более полутора лет – вплоть до сентября 1943 года.

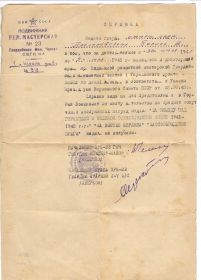

О физическом состоянии Бориса Викторовича вскоре после прибытия в лагерь говорит справка, выданная ему 21 января 1942 года доктором Виталием Григорьевичем Поповым и которая каким-то чудом сохранилась у Бориса Викторовича. В ней написано: «Справка. Проведённым 21.01.42 г. медицинским осмотром установлено, что больной Прозоровский Б.В., родившийся 17/IX-1913 г. имеет значительное понижение слуха; затруднение и задержку речи; расстройство двигательных функций и, кроме того, жалобы на сильные головные боли. Всё это может являться следствием контузии от разрыва артиллерийского снаряда, перенесённого по словам больного, 27.XII-41 года. Врач В. Попов». Самое поразительное, что на справке стоит личный штамп: «Врач Виталий Григорьевич Попов».

Как видим, спустя почти месяц после контузии её последствия оставались для Бориса Викторовича ещё весьма тяжёлыми.

Он прибыл в дулаг-130 в один из самых ужасных периодов его существования. На рубеже 1941 и 1942 гг. к главным врагам заключённых – голоду и холоду, добавился третий – сыпной тиф.

С.А. Голубков пишет про это время: «В лагере начался сыпной тиф. Бороться с ним в лагерных условиях вообще не представлялось возможным. Врачей и фельдшеров много, а вести борьбу они не могли. Если раны ещё кое-как и можно лечить, хотя и простой водой, то уж лечение тифа требовало и питания, и лекарств. А в лагерных условиях не было как раз ни продовольствия, ни медикаментов. Лечение проходило, по меткому выражению врача Виталия Григорьевича Попова, “психотерапией”, то есть одним только внушением. “Психотерапия” помогала немногим. Вошь в лагере считалась почти нормальным явлением. Просто снимали бельё и держали его над жаркими углями. Такой способ, конечно, много дать не мог. <…> Трудно было раздобыть дров для того, чтобы развести костёр. Бань в лагере вообще не было. Люди совсем не мылись».

«Люди быстро заболевали, – продолжает С.А. Голубков, – и так же быстро умирали. Вначале для сыпнотифозных отвели одну палату, потом – целый корпус, в конце концов, перестали разбирать, где раненые, а где больные тифом. Во всём лагере, везде лежали сыпнотифозные. Люди в бреду, в беспамятстве поднимались и часто слепо шли к изгороди, где под выстрелами немецкой охраны успокаивались навсегда».

Мороз же в конце декабря и январе доходил до 40 градусов ниже нуля. По воспоминаниям С.А. Голубкова, утром 28 декабря 1941 года температура была 43 градуса мороза.

За время с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года из лагеря на Вознесенское кладбище вывезли 16564 трупа. Причиной смерти большинства узников являлся тиф.

Обязанность хоронить умерших была возложена на бригаду могильщиков (в просторечии – «капут-бригада»), численность которой доходила до 330–350 человек. В эту бригаду немцы отбирали преимущественно уроженцев Средней Азии.

«На “капутчиках”, – пишет С.А. Голубков, – лежала обязанность ежедневно вывозить мертвецов на Вознесенское кладбище, расположенное тут же, рядом с лагерем. Они же должны были рыть могилы. <…> Конечно, рыть такую землю слабым людям трудно. Иногда немцы помогали им, взрывая землю аммоналом, а потом заставляли “капутчиков” образовавшуюся яму углублять, вернее, расчищать. Могилу делали общую, на пять-шесть тысяч трупов. В длину могила иногда достигала 80–100 метров. Трупы укладывали в вырытую яму ровными рядами и засыпали землёй. На месте таких могил впоследствии возвышались большие холмы».

Голод же был такой, что в лагере началось людоедство. Одного из тех, у кого нашли человеческое мясо, немцы публично повесили, согнав на казнь всё население лагеря. В течение десяти дней труп висел у всех на виду с табличкой на груди «Повешен за людоедство».

У Бориса Викторовича, ещё не оправившегося после контузии, практически не было шансов выжить в эту его первую лагерную зиму, однако его спасли врачи находящегося в лагере госпиталя.

Одним из основателей госпиталя являлся упоминавшийся выше врач Виталий Григорьевич Попов (1904–1994 гг.) будущий знаменитый профессор-терапевт, лауреат Государственной премии СССР и Герой Социалистического Труда.

В июле 1941 года В.Г. Попов вступил добровольцем в 5-ю Фрунзенскую дивизию народного ополчения Москвы. Вначале он работал в госпитальном взводе медсанбата, а затем в военном госпитале. Со своим госпиталем вместе с медработниками и ранеными он попал в окружение, был взят в плен и вскоре оказался в Рославльском лагере.

В тот период, когда лагерь охранял вермахт, и немцам было всё равно, что делают пленные, В.Г. Попов вместе с другими медиками организовал в лагере госпиталь для раненых и больных.

Борис Викторович хорошо знал доктора. В его послевоенном архиве сохранилось несколько газетных вырезок о В.Г. Попове, следовательно, он следил за судьбой своего спасителя и старшего товарища.

С.А. Голубков свидетельствует: «<…> в концлагере пленные русские врачи организовали госпиталь для раненых и больных. Они пришли на помощь своим товарищам, находящимся в ещё худшем состоянии. Госпиталь, или лазарет, как его часто называли, размещался в обоих двухэтажных зданиях или корпусах, где раньше жили курсанты пограншколы. Никто из немцев, как я узнал впоследствии, не собирался организовывать госпиталь для пленных. Это сами пленные врачи проявили свою инициативу».

«Устроен был госпиталь, – продолжает С.А. Голубков, – самым примитивным образом. В каждом здании, или, как мы тогда говорили, корпусе, четыре палаты, две в нижнем этаже, две в верхнем. В палатах стояли сколоченные на скорую руку из неотесанных, к тому же плохо пригнанных друг к другу досок нары в два этажа. Доски были взяты из разобранных тут же в лагере сараев. И делалось всё это самими же пленными».

«В такой палате можно разместить 160, от силы 180 человек. А всего в здании могли поместиться человек 640–720. Я говорю про нормальные условия. В действительности же <…> в зимнее время в одно здание вмещалось по 1800–2000 человек. Люди лежали на полу, в проходе, в коридорах и даже на чердаках под железной крышей (зимой-то!). И всё же на чердаке было лучше, чем лежать во дворе на земле в сорокаградусный мороз. Конечно, в госпитале никаких матрацев, одеял, подушек или чего-либо подобного и в помине не было. Не было даже простой соломы и негде было её достать, так как из лагеря никого не выпускали. Раненый лежал на своей шинели, если только она у него имелась. А нет, то просто так, на голых досках или на голом полу».

«Кроме восьми палат, в двух зданиях-корпусах находилось несколько служебных комнат. Оба здания-корпуса однотипные, в них одинаковые и условия, одинаково они и использовались. По одной маленькой комнате в каждом здании отводилось для аптек. Впрочем, лекарств в них никогда не было. Обычно в аптеку все, кто имел, отдавали бинты, а потом здесь же стирали использованные и опять пускали их в употребление. По одной комнате занимали врачи, фельдшера, а впоследствии лучшие комнаты заняла лазаретная полиция <…>. Кроме того, на каждый этаж полагались санитары, рабочие. Подбирали такой персонал пленные врачи по своему усмотрению, и жили санитары и рабочие где придётся, часто даже в палате вместе с ранеными».

При госпитале существовал и так называемый третий корпус. «Третий корпус, – пишет С.А. Голубков, – это деревянный сарай, где раньше был вещевой склад. Доски здесь неплотно прилегали друг к другу. Большие полки, на которых раньше размещались различные вещи, сохранились, их не убирали, и теперь они назывались нарами. Раненые и пленные лежали в три яруса под самую крышу.

В неотапливаемом сарае ветер гулял свободно, а если на дворе мороз доходил до 41–42 градусов, то и в помещении была такая же температура. Всего здесь лежало около 1800 человек больных и раненых.

Кто раз побывал в третьем корпусе, тот не забудет его никогда, он запомнит его на всю жизнь. Говорят, есть ад, где черти поджаривают людей за земные грехи. Этим адом церковь пугает людей как чем-то страшным, невероятным. <…> Я не был в аду. Но я был в третьем корпусе. Мне казалось, что если бы я из третьего корпуса попал сразу в ад, то ад показался бы мне раем. Говорят, в аду люди мучаются за свои земные грехи. А вот в третьем корпусе советские люди мучились, потому что были русские, а русских немецкие фашисты стремились истребить и, не решаясь это сделать открыто, делали замаскировано, скрытно, медленно, но верно».

Вот как происходила в третьем корпусе раздача пищи: «В госпитале хлеб выдавался отдельно от баланды и один раз в день. Все были в это время возбуждены. Несколько десятков полицейских, тепло одетых, в рукавицах, с плётками и дубинками в руках, охраняют корзины с хлебом и беспощадно раздают удары плётками налево и направо, отгоняя “ходячих” больных, стремящихся приблизиться к корзинам. Санитары и кухонные рабочие под охраной полицейских разносят хлеб и раздают его больным и раненым.

На всех нарах, даже и под нарами, лежали люди. Страшно холодно. На многих надето по несколько рваных, грязных шинелей. Такими же грязными шинелями укутывали они себе голову, ноги. У некоторых головы повязаны грязными полотенцами, тряпками или рваными женскими платками.

Нары широкие, на них лежало по нескольку человек. Рядом на кирпичах стоят немецкие каски, а в них тлеют угли или горят маленькие деревянные чурки.

Небритый, грязный, закутанный больной, в сизом дыме, на большом морозе представлял жуткую картину. При движении на нём начинало громыхать всё его имущество: на поясе привязана тряпочкой консервная банка, через плечо – противогазная сумка, набитая грязным тряпьём. Ничего снять с себя было нельзя, иначе можно лишиться своего “богатства”. Ведь в такой тесноте и непрерывном движении за людьми не уследишь.

Трупы умерших или замёрзших лежали тут же, их убирали только раз в день. <…>

Вот принесли горячую баланду. Всем хочется горячего. А баланда тем и хороша, что горяча. Начинается война за баланду. “Ходячие” устремляются к котлу. Никакой очереди установить не удаётся. Снова усиленно работают полицейские дубинки, плётки, но и они мало помогают. <…> Получив свою долю, все с жадностью тут же уничтожают её, не вставая с пола или нар, не смущаясь соседства с мертвецом.

Съев свою порцию, пленный голодными глазами следит за раздачей: не будет ли добавки.

Так же происходит раздача пищи и в других зданиях госпиталя. Разница только в том, что там не гулял мороз открыто. Окна в большинстве своём забиты фанерой, в палате темно, больных и раненых набито до отказа. Здесь все тоже держат своё имущество на себе. В палате не так холодно, но зато воздух всегда удушливый, спёртый. При раздаче пищи такие же споры за порции умерших, борьба за добавку. Всё происходило так же, как и в третьем бараке, и всё это вело к истреблению десятков тысяч несчастных пленных людей».

В этот госпиталь и попал Борис Викторович в качестве больного. Здесь же он заболел вначале сыпным тифом, потом – дизентерией. Узнав о том, что он по военной специальности санинструктор, его взяли в госпиталь санитаром. Позднее Борис Викторович вспоминал: «Весь 1942 год я провёл в лагере военнопленных в г. Рославле, валялся в “лазарете” и перенёс сыпной тиф, потом дизентерию и другие болезни, а, оправившись, работал в лагерной амбулатории санитаром».

В конце 1941 года начальником госпиталя для военнопленных был назначен врач-нацист Франц Лейпельт. «Это был высокий, – пишет о нём С.А. Голубков, – сухой старик на длинных ногах с большим животом, вечно слезящимися глазами и мокрым носом. На первый взгляд он казался безразличным к своим обязанностям и к судьбе советских раненых и больных. Но это только на первый взгляд. На самом деле этот старик был заинтересован в том, чтобы истребить как можно больше советских людей. И этому делу он служил хорошо. Ведь если и была большая смертность среди раненых, больных пленных, если и отсутствовали медикаменты, то заслуга здесь перед фашистами, в первую очередь, Лейпельта. Он ежедневно посещал госпиталь. В сопровождении переводчика Вильгельма Теодоровича Бифеля – немца с Поволжья – и двух немецких санитаров, Лейпельт медленным, старческим шагом проходил по палатам корпусов, выслушивал доклады и просьбы русских врачей, неизменно повторял – “гут”, “гут” и так же медленно уходил обратно, предоставляя времени делать своё страшное дело.

Горе постигало русского врача, осмелившегося пожаловаться на отсутствие медикаментов, на плохое питание в лагере, такого врача немедленно убирали из госпиталя и из лагеря вообще. Бесследно исчезали из лагеря и те военнопленные, которые решались открыто высказать своё недовольство лагерными порядками. Таких людей оккупанты считали коммунистами. А коммунистам из лагеря была только одна дорога – на Вознесенское кладбище».

Результатом страшной зимы 1941–1942 гг. стала гибель подавляющего большинства узников: «К весне 1942 года в лагере оставалось не более десяти тысяч человек (из 80 тысяч, имевшихся осенью 1941 года)».

С конца 1941 года каждому пленному в лагере был установлен такой рацион: 200 граммов хлеба и два раза жидкой похлебки (баланды) по 750 граммов. Основным компонентом и хлеба и баланды являлась костная мука.

«Костную муку, – пишет С.А. Голубков, – немцы выделывали где-то у себя, в Германии, и, как видно, предназначалась она для кур, чтобы они лучше неслись.

Мука привозилась в больших бумажных мешках по 15–20 килограммов каждый. Цветом и видом своим она напоминала цемент. На мешках нарисован был большой красный петух с приподнятой головой, стоящий на одной ноге <…>. Пленные называли эту муку “петушком”.

Может, для кур-то она в какой-то мере и была полезна, но человеку примесь костной муки наносила непоправимый вред. При помощи костной муки пленные обрекались на мучительную, верную смерть. А такое положение вело к осуществлению мечты Гитлера, то есть к уничтожению нескольких десятков миллионов славянского населения – лишнего, по его утверждению. И гитлеровской цели уничтожения пленных как нельзя лучше отвечала костная мука.

В муку, из которой пекли хлеб или варили баланду, сначала добавляли 10 процентов костной муки, потом – 30 и, наконец, стали добавлять 50 процентов.

Баланду приготовляли по такому способу: кипятилась вода, отдельно замешивалось тесто (из костной муки. – Н.З.). Потом в крутой кипяток добавляли тесто; чтобы этому тесту не завариться, воду непрерывно размешивали большими деревянными лопатами. В конце концов получалась жидкость, напоминающая клейстер. Иногда вместо муки в баланду засыпали шелуху от гречневой крупы, а потом полностью перешли на “петушка”.

Баланда с примесью “петушка” отличалась едким привкусом, хотя в хлебе этот привкус не сразу можно было ощутить.

Костная мука, через хлеб или баланду введённая в организм человека, в желудке не переваривалась, поступая в кишки, осаждалась там. В конечном итоге после двух-трёхнедельного употребления “петушка” в кишках у человека образовывался камень, и человек неизбежно погибал, спасти его не представлялось возможным.

Мы старались разъяснить массе пленных и через листовки, и через личное общение: не торопиться с принятием пищи. Надо дать отстояться костной муке и остатки баланды не есть, а выбрасывать. Но наше разъяснение существенного успеха не имело. Голодные люди не хотели, да и не могли ждать. Они съедали всё и без остатка».

В Рославльском лагере, как и везде на оккупированной территории, гитлеровцы, исходя из вечного принципа «разделяй и властвуй», старались расколоть советских людей по национальному признаку. Весной 1942 года лагерь разделили на национальные сектора. «Лагерь разгородили проволокой, изолировав пленных по национальностям. Прежде всего выделили украинцев и поместили их отдельно от русских. Потом стали отделять казанских татар. Для татар тоже отвели специальный барак и никого к ним близко не допускали <…>. Почему-то народы Средней Азии выделялись все вместе под общим названием – мусульмане».

Единственным светлым пятном в мрачной лагерной действительности была деятельность упоминавшегося выше о. Всеволода Корицкого, настоятеля соседствовавшей с лагерем Вознесенской церкви. Из пропагандистских соображений немцы на первом этапе оккупации разрешали русскому духовенству посещать лагеря. Престарелый протоиерей делал всё, что было в его силах, для помощи находящимся за колючей проволокой соотечественникам. Он собирал среди прихожан продукты, которые передавал заключённым, чем спасал от голодной смерти многих. Всякими правдами и неправдами о. Всеволод под своё поручительство способствовал освобождению узников, которых местные жители брали в «примаки». После массовых расстрелов, происходивших буквально в двух шагах от его храма, о. Всеволод молился об убиенных.

В книге С.А. Голубкова о миссии о. Всеволода Корицкого не сказано ни слова. То ли он, как бывший политработник, не захотел сказать что-то хорошее о служителе Церкви. То ли – что более вероятно – текст про настоятеля Вознесенской церкви вырезала цензура: оба издания воспоминаний С.А. Голубкова вышли в разгар так называемых хрущёвских гонений на Церковь, когда в советской печати невозможно было сказать что-то хорошее о священнике, тем более о служившем на оккупированной территории.

В мае 1942 года в лагерь приехало несколько русских офицеров-власовцев из так называемой Русской освободительной армии (РОА), во главе которой немцы символически поставили советского генерала-предателя А.А. Власова. Два офицера посетили и госпиталь, один – в чине подполковника, другой – майор. «Одеты они были в нашу советскую форму с красной окантовкой на брюках и гимнастёрках, но без петлиц. На плечах широкие погоны с двумя просветами. В качестве знаков различия на погонах у подполковника по три прямоугольника, у майора по два. Своих отличительных знаков эти прохвосты ещё не изобрели. Фуражки тоже были наши, советские. Но вместо красной звезды – кокарда, сделанная из белой жести. На руках немецкие перчатки. Оружия не видно, вероятно, немцы ещё не совсем им доверяли. Сопровождал их немецкий офицер в чине старшего лейтенанта, державший себя высокомерно. Подполковник и майор заметно заискивали перед ним, униженно вытягиваясь, если он обращался к ним с вопросом».

«Из общей многочисленной массы пленных нашлось несколько десятков человек, изъявивших желание пойти на службу в их отряды. Таких людей отделили от общей массы. Их поместили в отдельную землянку, одели на них новое обмундирование советского образца, без петлиц. Каждый день, недели три подряд, к ним ходил фашистский фельдфебель и обучал их немецкому строю здесь же, на лужайке перед госпиталем. Кормили их несколько лучше, но все той же баландой <…>».

Через некоторое время лагерь посетил ещё один власовец – полковник Григорьев. «По его просьбе выстроили весь лагерь, как на ежесубботний подсчёт. Построили и обслуживающий персонал госпиталя. Григорьев выступил перед выстроившимися с большой речью. Он начал расхваливать “особый порядок” немцев в Европе, хвалил своего начальника обер-изменника Власова, рассказал его никому ненужную биографию, потом долго говорил о себе. Говорил нудно и много. Утомлённые и истощённые пленные почти не слушали, многие сели здесь же на земле и занялись своим делом. В конце концов Григорьев предложил пленным “подумать о вступлении в армию Власова и завтра сказать своё слово”.

Чтобы хоть как-то завоевать доверие пленных, здесь же, на лужайке, Григорьев предложил организовать выступление лагерной “самодеятельности”. Из полиции принесли несколько балалаек, гармонию, да у пленных нашлось несколько губных гармошек».

Однако к власовцам записались очень немногие. «Тогда Григорьев приступил к насильственному отбору “добровольцев”. Это делалось довольно просто. Пленных выстраивали по баракам, а Григорьев со своей свитой обходил шеренги, выводил оттуда менее истощённых и объявлял, что они “добровольно” зачислены во власовскую армию. Отобранных таким образом “добровольцев” переводили на особый режим под охрану полиции, немного лучше кормили, а потом грузили в вагон и увозили».

И, казалось бы, почему Борису Викторовичу было не примкнуть к власовцам? С его отцом, отсидевшим три с половиной года в Темлаге, с его собственным годом тюрьмы и смертным приговором 1938 года, с его знанием немецкого языка – бывшего сельского учителя приняли бы в РОА с распростёртыми объятиями. Казалось, кому ещё, как не ему, пойти на службу к немцам? И разве не на это, в частности, рассчитывал Гитлер, полагая, что на сторону Германии в начавшейся войне перейдут все, кто пострадал от сталинского режима (а имя им – легион)?

Однако крещённый в церкви, где состоялось отпевание и погребение П.И. Багратиона, сын героя Второй Отечественной войны, Борис Викторович был настоящим патриотом. Он воевал за Родину, а не за политический строй, хотя в то время оба эти понятия и оказались слитыми воедино.

А затем началось тяжёлое время летних успехов 1942 года, когда немецкие войска захватили огромные территории на юге нашей страны и подошли к Волге. Началась Сталинградская эпопея.

В разгар немецкого наступления на фронте, впервые за всё время существования лагеря, на его территории, возле кухни, был установлен громкоговоритель, по которому ежедневно в 7 часов вечера передавались последние известия. «От этих известий, – пишет С.А. Голубков, – руки опускались. Мы старались не ходить к кухне, но голос диктора доносился и до здания госпиталя. Невольно приходилось слушать» 325. Однако постепенно тон сообщений стал меняться, отчего узники понимали, что дела в Сталинграде обстоят для немцев не так хорошо. «Мы понимали, что в Сталинграде решается очень многое и, в частности, решается и наша судьба».

А вскоре все – и узники, и полиция, и немцы – узнали о страшном разгроме армии Паулюса на Волге. Победа Красной армии в Сталинграде окончательно предопределила судьбу войны. Предопределила она и судьбу Рославльского концлагеря и его узников. Последние полгода существования лагеря – это был период его ужасающей агонии.

В апреле 1943 года лагерь разделили колючей проволокой на две части и одну из них освободили от пленных. Вскоре узники узнали, что в освобождённую от них часть лагеря будут заключены перед отправкой на запад мирные жители из партизанских районов Смоленщины.

«Скоро к нам в лагерь, – свидетельствует С.А. Голубков, – потянулись целые обозы женщин, детей и стариков. Трудоспособных мужчин почти не было видно. Они ещё раньше ушли или в леса – в партизанские отряды, или же были отправлены немцами в лагерь, в тюрьмы, а частью расстреляны.

Лагерь гражданских, или пересыльный пункт, организован был большой. <…> Сразу же с утра здесь, под открытым небом, шла проверка и сортировка переселяемых людей. Большая группа немецких офицеров допрашивала и проверяла каждого пересылаемого. <…> Если то или иное семейство не вызвало сомнений, выписывали особое свидетельство, и семью направляли дальше на запад, обычно на поселение в более “надёжный” район.

Но на поселение отправляли только нетрудоспособных. С трудоспособными обычно решали по-другому. Всех работоспособных женщин, начиная с 15–16-летнего возраста, отделяли от семьи и отправляли на станцию, там их грузили в специальный эшелон и отсылали на каторгу в Германию».

Многие из этих людей навсегда остались в Рославльском лагере, точнее, на находящемся рядом с ним Вознесенском кладбище. Пересыльный пункт проработал весь апрель и май и опустел только к июню 1943 года.

Борис Викторович пробыл в Рославльском лагере до самого конца его существования.

В начале июля 1943 года началась битва на Курской дуге. В Рославльский лагерь ещё успели привезти группу наших бойцов, попавших в плен в первые дни германского наступления. С.А. Голубков вспоминал: «И вот… 5 июля началось… Грохот орудийных раскатов донёсся и до нас. Началось знаменитое немецкое наступление на Орловско-Курской дуге. Лагерь заволновался. Уже на второй день некоторые немцы заговорили об успешном продвижении гитлеровских войск. На третий день в госпиталь доставили новых раненых пленных. Привезли немного, всего человек 12. А немецкое радио, захлебываясь, закричало о неминуемом разгроме Советской Армии и обязательном предстоящем взятии Москвы».

Узники впервые увидели пленных с погонами. «О новой форме, о погонах мы в лагере слыхали, но видеть её пришлось первый раз. Слышали мы и о больших изменениях, происходивших в Советской Армии: повышении роли и авторитета командиров и об официальном наименовании командного состава офицерами. Но видеть первого офицера в новой форме, хотя и с полевыми погонами, удалось нам только теперь».

Битва на Курской дуге кончилась для немцев поражением, Красная армия перешла в наступление.

И вот просуществовавшему два года на земле древнерусского Ростиславля дулагу-130 наступил конец. В начале сентября 1943 года началась его эвакуация на запад. Узникам лагеря предстоял пеший переход в несколько сотен километров до самой западной области Белоруссии – Брестской.

«Однажды ночью, – пишет С.А. Голубков, – в первых числах сентября нас всех подняли и приказали построиться. В лагере оставалось не более четырёх – четырёх с половиной тысяч человек. Это из 100 тысяч пленных! Некоторую часть из них немцы силой отправили на запад. Какая-то мизерная группа пленных добровольно пошла в услужение к немцам. Громадное же большинство пленных умерло от голода, холода и различных эпидемий и осталось лежать в длинных и широких пирамидах Вознесенского кладбища. <…>

Стали выводить из лагеря. Выводили медленно и долго. Начался рассвет».

Узников вывели на Варшавское шоссе, и повели на запад. «Охрана колонны оказалась солидной. Человек 350 фашистов-конвойных, из них человек до 200 с автоматами, да около 80 полицейских. Стояли на дороге и два броневика, а вдоль дороги взад и вперёд курсировали мотоциклетчики. Как видно, немцы готовились к долгому, длинному и не совсем безопасному для них пути».

«Этап продолжался дней пятнадцать. Втянувшись, мы проходили иногда по двадцать километров в день. Стало уже привычным, что днёвки и ночёвки проходили на открытых загонах, где находилось невыкопанное картофельное поле».

По дороге С.А. Голубкову удалось бежать и найти в лесу партизан. Из-за счастливого для него побега бывший Рославльский лагерь лишился своего летописца. О дальнейшей судьбе и обстоятельствах пребывания в плену Бориса Викторовича нам известно крайне мало.

Рославль был освобождён 25 сентября 1943 года в ходе Смоленско-Рославльской операции Западного фронта, носившей кодовое название «Суворов». Примечательно, что Рославль освободила 49-я армия, в рядах которой Борис Викторович воевал в декабре 1941 года под Москвой. В тот же день 25 сентября Красная армия освободила от оккупантов и Смоленск.

КОНЦЛАГЕРЯ В БАРАНОВИЧАХ,

ВИЛЬНЮСЕ, СУДЕТАХ И ГЕРМАНИИ

По географии лагерей, в которых находился Борис Викторович, наглядно видно, как немецкая империя смерти, нацистский ГУЛАГ, вместе со всем III Рейхом пятилась на запад: Смоленская область (Рославль), Брестская область (Барановичи), Литва (Вильнюс), Судетская область (Чехословакия), Германия (Мюльберг-на-Эльбе, Шенфельд).

В начале октября 1943 года Борис Викторович с основной частью бывших узников Рославльского лагеря оказался в лагере в Барановичах в Брестской области.

В Брестской области война началась два с лишним года назад. Немцы взяли Барановичи 27 июня 1941 года. В I Мировую войну в Барановичах некоторое время находилась Ставка Верховного Главнокомандующего, которым был тогда великий князь Николай Николаевич. После советско-польской войны 1920 года Барановичи со всей Западной Белоруссией отошли в состав Польши и вновь вошли в состав Советского Союза в сентябре 1939 года.

О пребывании в плену Бориса Викторовича в период с октября 1943 года по апрель 1945 года мы располагаем только крохами информации. Так, мы знаем, что часть этого пути по лагерям вместе с ним прошёл фельдшер Андрей Кузьмич Белобородов. Борис Викторович познакомился с ним и подружился ещё в Рославльском лагере. Вместе они были в Барановичах и в Вильне. Они разлучились неожиданно для себя в июле 1944 года, когда узников лагеря из Литвы отправили на территорию Рейха.

В декабре 1945 года, когда Борис Викторович уже вернулся домой в Николо-Дор, на имя Надежды Николаевны от А.К. Белобородова пришло письмо (адрес матери Белобородову дал Борис Викторович).

Вот текст этого письма:

«Здравствуйте, Н.Н. Прозоровская!

На первый взгляд покажется странным для Вас, что неизвестно откуда и от кого это письмо. Возможно, я Вас и побеспокою им, но Вы извините меня. Я о Вас ничего особенного не знаю, знаю только одно, что Вы являетесь матерью Бориса Викторовича Прозоровского. Мы с ним жили и работали в одном месте неразлучно 12 месяцев. В июле месяце 44 г. мы с ним в пути расстались, это произошло неожиданно для нас, так что даже не простились. Знаю, что у него была жена и ребёнок. Знаю я это всё из разговоров с ним. Но всё дело не в этом.

Мне интересно знать, вернулся ли Борис? А если нет, то где он сейчас? По-моему, вы уже имеете от него кое-какое сообщение. Да! Простите меня за рассеянность. Ведь Вы же меня не знаете, кто я? Белобородов Андрей Кузьмич, фельдшер. Ведь Борис же мой коллега. Я должен знать, где он? Как получите это письмо, прошу Вас ответить.

Мой адрес: Полевая почта 52730, фельдшеру Белобородову А.К.

Ваш ответ для меня будет великая радость! Нас с Борисом постигло одно несчастье. Итак, ещё раз извините меня за беспокойство. До свидания. С приветом к Вам. 21.11.45. Пишите обязательно! А.К. Белобородов».

В Барановичском лагере Борис Викторович находился с октября по декабрь 1943 года. Здесь Борис Викторович работал санитаром в хирургическом отделении лагерного лазарета. Впрочем, что лагерь и здесь не просуществует долго, было ясно и немцам, и их узникам.

В декабре 1943 года весь лагерь перегнали в столицу Литвы Вильну (Вильнюс). В июле 1944 года, когда Красная армия в результате операции «Багратион» освободила практически всю Белоруссию и вступила уже на территорию Литвы, узников переправили на территорию Рейха.

В августе 1944 года Борис Викторович оказался в лагере шталаг* IV-С в Судетской области в г. Быстрица (северо-запад Чехии). Поскольку Судетская область с 1938 года считалась территорией III Рейха, то лагеря здесь обозначались римской цифрой, которая указывала на военный округ, и прописной буквой, соответствовавшей очерёдности его возникновения. Как известно, в 1938 году из-за Судетской области Чехословакии, населённой в основном немцами, произошёл так называемый Мюнхенский сговор, фактически открывший Гитлеру путь к захвату территорий за пределами Германии.

* Шталаг (Stalag, сокращённо от немецкого Stammlager) – основной стационарный лагерь. В отличие от дулагов, которые являлись временными учреждениями, шталаги теоретически создавались чуть ли не на века.

Затем из шталага IV-С Борис Викторович был перемещён в шталаг IV-В близ г. Мюльберга-на Эльбе (современная германская земля Бранденбург, бывшая территория Германской Демократической Республики), где пробыл до октября 1944 года.

Официально лагерь назывался «шталаг IV-B Мюльберг». Он находился на правом берегу Эльбы примерно в 5 километрах от г. Мюльберг и в 30 километрах южнее г. Торгау, где 25 апреля 1945 года произошла историческая встреча советских и американских воинов.

Шталаг IV-В был не чета Рославльскому дулагу. Он возник ещё во время I Мировой войны при кайзере Вильгельме, и тогда в нём содержались русские, французские и британские военнопленные. Затем, по-видимому, лагерь был законсервирован. В 1939 году он принял партии пленных поляков, а с лета 1941 года сюда стали во множестве поступать советские пленные .

Лейтенант Ю.В. Владимиров, оказавшийся в этом лагере в 1942 году, описывает его так: «Вскоре показался в поле лагерь военнопленных <…>. Он был ограждён снаружи со всех сторон двумя рядами колючей проволоки, заканчивавшимися по углам и посредине сторожевыми вышками, на которых сидели с автоматами часовые, и имел множество длинных деревянных бараков, размещённых в отдельных секциях – блоках, также огороженных колючей проволокой, но только в один ряд».

Как и положено, при въезде на территорию «Великой Германии» все вновь прибывшие в шталаг IV-B получили свой номер. П.М. Полян пишет: «При поступлении в лагеря на территории Рейха советских военнопленных обязательно регистрировали, присваивая им текущие номера. Эти номера отныне становились их обиходными именами, не вторыми и не первыми, а единственными, которыми пользовались немцы. Номера, впрочем, были строго индивидуальные, и даже после смерти их обладателя вторичное присвоение его номера кому-то ещё не допускалось».

Номер, который получил Борис Викторович, был «283103» (в его личном архиве сохранилась учетная карточка заключенного зелёного цвета с этим номером).

Через какое-то время из головного лагеря близ Мюльберга Бориса Викторовича отправили в его «филиал» – «рабочую команду» (Arbeitskommando). Позднее он вспоминал: «<…> я был в числе других отвезён в <…> лагерь Шенфельд (рабочая команда), где сначала был на общих работах, а потом санитаром команды». Город Шенфельд, вблизи которого находился данный лагерь, – это территория современной земли Саксонии (территория бывшей Германской Демократической Республики). «Рабочая команда» была приписана в шталагу IV-B и являлась одним из его подразделений.

Известно, что весь последний период существования нацистского Рейха в его лагерях шло массовое уничтожение пленных. К счастью, Борис Викторович уцелел. По-видимому, он и его сотоварищи из рабочей команды до какого-то времени были нужны, а в последний момент уничтожить их просто не успели.

ОСВОБОЖДЕНИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Борис Викторович был освобождён из плена 29 апреля 1945 года. В своих воспоминаниях он пишет об этом, как и обычно, очень кратко: «В конце апреля 1945 г. по приходе частей Красной Армии лагерь вырвался из немецкого плена, и я вместе со всеми пленными был направлен в сборно-формировочный пункт г. Заган*, а затем поступил в распоряжение военного коменданта г. Прибус, где проходил госпроверку».

* Город Заган в настоящее время находится в западной части Польши.

К счастью, «госпроверку» Борису Викторовичу удалось пройти успешно. Ведь, как мы знаем, многим нашим военнопленным пройти эту самую проверку не удалось, и они из немецких лагерей прямым путем проследовали уже в родные советские лагеря. Многое зависело от личности следователя, и, вероятно, Борису Викторовичу попался нормальный человек, который не видел заранее в каждом бывшем в плену заведомого предателя и немецкого пособника.

«С 15 мая, – пишет Борис Викторович, – я был зачислен на должность командира отделения комендантского надзора, а с 12 июля 1945 г. приказом военного коменданта направлен в качестве санинструктора в 23-ю Подвижную ремонтную мастерскую, откуда и был демобилизован».

Скорее всего, первое, что сделал Борис Викторович, когда смог, – это послал домой в Николо-Дор весточку о том, что он жив и надеется скоро вернуться. Можно представить, как были рады этой вести и его родители, и жена, и все остальные родные!

В последние дни войны и первые дни мира восточные районы Германии представляли собой поразительное зрелище. Во все стороны двигались массы людей – возвращались домой угнанные на работу в Германию поляки, французы, чехи, югославы, советские люди, проходили войска и техника Красной армии, двигались под конвоем колонны пленных немецких солдат, пробирались на запад группы немецких беженцев. Над дорогами звучали языки всех стран Европы. Незабываемая весна сорок пятого года! И где-то здесь в гуще всего этого находился Борис Викторович, вновь одетый в форму бойца Красной армии.

12 июля 1945 года он был зачислен на должность санинструктора 23-й Подвижной ремонтной мастерской Гвардейских минометных частей 1-го Украинского фронта. В этой части он прослужил до демобилизации. Б.В. Прозоровский был демобилизован 31 октября 1945 год.