Иван

Трофимович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

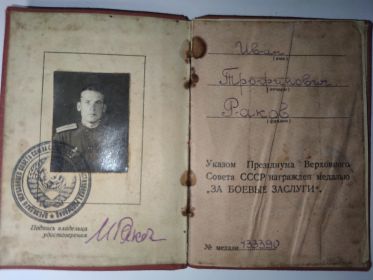

Иван Трофимович Раков (1912-1999) родился в селе Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области.

В деревне папу считали необыкновенным ребенком. У него была феноменальная память – уже в 5 лет он легко запоминал тексты прочитанных книг, быстро считал и писал.

После школы поступил в Белгородский Педагогический техникум. В техникуме возглавил комсомольскую ячейку. Уже тогда отец состоялся как харизматичный руководитель с природным даром красноречия: по отзывам товарищей, когда он выступал, замирал весь зал.

Окончив техникум, папа отправился в Москву, поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Быстро освоился в столице, пешком обошел все улочки и вскоре мог соперничать с любым гидом в знании истории Москвы и ее достопримечательностей. Учился легко, был в центре всех общественных дел, отправился на Сахалин в отряде московских студентов, чтобы по призыву партии строить новые города и дороги.

На Сахалине отца послали работать учителем в школу – ведь он был выпускником педтехникума: именно с этого момента начинается его педагогическая деятельность. Учителей в школах катастрофически не хватало, поэтому отец был учителем-универсалом, обучая школьников чуть ли не по всем предметам; любимым же его предметом стала история.

Через несколько лет одного из братьев отца – Моисея Трофимовича Ракова объявили врагом народа и расстреляли – во время Сталинских репрессий гибли тысячи невинных людей. Папа глубоко переживал смерть брата, а клеймо «брат врага народа» прикрепилось к нему на несколько десятилетий вплоть до реабилитации 60-х.

Из Тимирязевской академии папа перешел в Курский пединститут, который окончил экстерном за 2 года. Курский пединститут в то время был уникальным учебным заведением, где сосредоточилось огромное число титулованных профессоров из Московских университетов – они попали в список неблагонадежных ученых и были высланы из столицы с правом поселения не ближе чем 101 км от Москвы. Так, отец получил возможность учиться у ведущих историков страны, один из которых, проф. И.И. Полосин предложил ему аспирантуру при Московском институте им. Либкнехта. Отец сомневался, что ему как брату врага народа позволят учиться в аспирантуре, но проф. Полосин сказал: «Меня поразил Ваш интеллект и этого достаточно, а мое имя защитит Вас в любом случае». Рекомендацию отцу дает академик Р.Ю. Виппер. Увы, имена таких знаменитых ученых не смогли защитить молодого аспиранта. Проф. Полосин умер до защиты уже готовой диссертации, а больше ни один из его коллег не рискнул своей репутацией и жизнью: в защите диссертации «брату врага народа» было отказано.

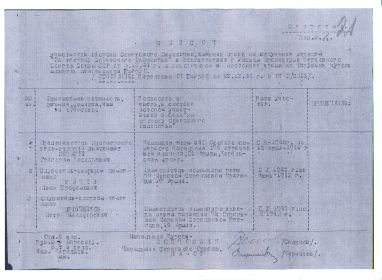

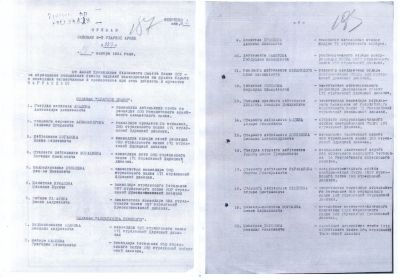

В 41-м И.Т. Раков добровольцем ушел на фронт – без военной подготовки, поскольку родственников репрессированных в армию не брали – и уже в этом году совершил подвиг. 218 стрелковому полку, куда он был приписан пулеметчиком, дали задание охранять несколько мостов и обеспечить отступление армии на Волховском фронте. В результате ожесточенных боев мосты оказались заняты вражескими войсками, и наша армия оказалась под угрозой полного окружения. Командующему Мецеркову доложили, что остался один мост, по которому можно вывести людей. Оказалось, что из отряда, сторожившего мост, в живых осталось лишь несколько человек. Командир был убит, командование взял на себя рядовой Раков. К.А. Мерецков обнял каждого оставшегося в живых солдата, а И.Т. Ракова удостоили звания лейтенанта, минуя звание младшего лейтенанта – необыкновенный для того времени случай.

В 1942 г., когда войска Волховского фронта (2 ударная армия Власова) попали в окружение и не смогли выйти из него, И.Т. Раков вывел своих солдат из окружения, сохранив знамя полка! Он повел ребят через лес: отец любил лес с детства и знал его, как никто другой. Он слышал каждый шорох, знал каждую травинку, мог различить следы зверей и птиц, умел ходить по болотам. Все это и пригодилось. Трудно было поверить, но они вышли из окружения!

В 1945 году, когда страна праздновала победу над нацистской Германией, отец вместе с другими солдатами ехал на поезде домой. Поезд приближался к Москве, замедлял ход. Казалось, уже скоро можно будет спрыгнуть на платформу московского вокзала, обнять родных. На платформе мелькали счастливые лица, но поезд не остановился – он снова набирал скорость! И тогда все поняли – отправляют на Восток, на еще одну войну – войну с японцами. Но и здесь отец выстоял! Во многих ситуациях и после войны он любил с гордостью повторять: «Я же гвардеец!»

После войны к папе часто приходили однополчане. Они садились на кухне и курили так, что сквозь дым были видны только их очертания. Обсуждали фронтовые будни, грустили, поминая погибших, тихо напевали любимые мелодии - «Темная ночь», «Бьется в тесной печурке огонь», «На безымянной высоте». Перед тем, как разойтись, пели что-то бодрое и веселое – «А помирать нам рановато, Есть у нас ещё дома дела!»

Чаще всего к нам приезжал однополчанин отца Александр Груббе. Родом он был из поволжских немцев. Папа ценил его не только за смелость, но и за чувство юмора. У Груббе был талант изображать известных людей. Особенно ему удавался образ Гитлера. За одну секунду он взъерошивал волосы, приставлял палец к верхней губе, имитируя усики, вскидывал руку, таращил глаза и что-то выкрикивал по-немецки. Это получалось так смешно, что все смеялись до упаду, требуя ещё и ещё повторить этот этюд.

Сослуживцы всегда называли моего отца героем, рассказывали о его удивительной храбрости и скромности. Казалось, что он был «заговоренный»: пуля его не брала. Он был везде, где люди, казалось, были приговорены. Прасковье Егоровне – матери Ивана Трофимовича – как-то даже прислали «похоронку». Отец выжил. Мы всегда потом вспоминали народное поверье, что если пришла «похоронка», а ты живой – значит, жить тебе долго и счастливо!

Друзья папы рассказывали, что он был человеком, который мог свернуть горы. Он делал всё быстро, энергично, мгновенно принимая верные решения. В начале войны, когда боеприпасов не хватало и была, буквально, одна винтовка на десятерых, отец вместе с товарищами делали вылазки в стан врага и всегда возвращались с оружием. Нужны были мины – посылали отца. Он пробирался к немецкому складу с минами, предварительно разминировав путь к нему, забирал немецкие мины со склада и доставлял на передовую. Не было еды – опять каким-то невероятным образом удавалось отбить продовольствие и накормить солдат. Папа говорил, что всегда чувствовал свою ответственность за ребят.

Чтобы поднять ребятам настроение, отец читал стихи, поэмы, рассказывал юмористические истории. Как-то 22 апреля к восторгу всех однополчан смог добежать по минному полю к памятнику Ильича и возложить букет полевых цветов.

Нам отец о войне рассказывать не любил, сразу тянулся за сигаретами. Не любил он и фейерверки, которые чем-то напоминали ему фронтовое время. Только изредка мог вспомнить, как трудно было всем там, на передовой: на ленинградских болотах, где пили болотную воду, разбавляя йодом; когда освобождали Прибалтику, где из каждого окна стреляли местные жители; при взятии Кёнигсберга. Примечательно, что в Кенигсберге отец способствовал сохранению части исторических зданий – перед обстрелом города его вызвали в штаб как историка и попросили указать на наиболее значимые культурные объекты. Папа очень гордился тем, что был причастен к сохранению культурного наследия города Канта.

Папа всегда с большой теплотой вспоминал сослуживцев, говорил об их смелости и находчивости. На ребят из Белоруссии – говорил он, спокойных и верных – можно было положиться как на себя. Вспоминал невероятные истории. Как-то раз он находился в штабе с двумя солдатами – штаб был в лесу – и увидели идущих по лесу немцев – группу из десяти человек. Сослуживцы опешили: никто не ожидал десантную группу далеко от линии фронта. Приняли бой и отстояли штаб!

Как-то папа сказал, что именно на фронте особенно остро ощущаешь красоту природы. Неизвестно, увидишь ли ты это завтра – и восхищаешься каждым цветочком, каждой травиночкой. Однажды случилась передышка во время боя, и перед отрядом появился олень удивительной красоты! Все онемели от восторга – и ужаса, что олень может погибнуть от первого же взрыва. И вот солдаты, не сговариваясь, пытаются отогнать его – бросают камни, кричат птицей. Олень горделиво стоит, не шевелится. Внезапно встрепенулся и бросился наутек. Все глубоко вздохнули и искренне обрадовались такой развязке.

Когда папа вернулся домой, он стал заниматься любимым делом – обучать школьников, студентов и взрослых. Читал он лекции так, что послушать их приходили студенты других вузов и факультетов. Отец никогда не пользовался никакими записями или подготовленными материалами, ведь у него была великолепная память. Его интеллигентная манера объяснять и убеждать, красивый голос, увлеченность, страстность, мимика завораживали. Хотелось просто слушать… Его рассказ – это факты, философия, цитаты из классиков литературы, отсылки к научным источникам, энциклопедиям вплоть до страницы – всё по памяти.

Папа работал проректором и преподавателем в педагогических институтах Шадринска и Нальчика, а также пединститутах Льгова, Курска, заочном политехническом институте, технологическом институте строительных материалов г. Белгорода. Был директором Терской школы КБ АССР, Белгородской школы № 20, № 2, учителем истории и директором Красно-Полянской средней школы Белгородской области.

Особая страница в биографии И.Т. Ракова – работа директором школы в поселке (ныне городе) Терек, на северном Кавказе. Вместе с моей мамой, учителем истории Еленой Федоровной Нехороших, Иван Трофимович создал образцовую школу. Отремонтировали здание, сплотили коллектив, разбили цветники, посадили школьный огород и фруктовый сад, создали подсобное хозяйство с птицей и домашними животными. Детей бесплатно кормили, поили, вывозили в другие города на экскурсии. Школа стала культурным центром Терека: здесь появились детские кружки, организовывались вечера и праздники, выставки и театральные постановки, музыкальные и танцевальные фестивали, маскарады и фантастические шествия. Дети и взрослые обожали директора и его супругу за их педагогический дар, чуткость, внимание и заботу о людях.

Когда родители уезжали из Кабардино-Балкарии, произошло очень трогательное событие: поезд, следовавший из Нальчика через Терек, где остановка не предусмотрена, внезапно остановился. Казалось, весь поселок столпился на рельсах – все хотели еще раз попрощаться с Иваном Трофимовичем и его супругой. Их обнимали и целовали, плакали, благодарили, вручая свои подарочки: виноград, персики, кавказский сыр.

С 1957 по 1960 гг. возглавлял городской отдел народного образования в г. Белгороде. Неоднократно избирался депутатом Белгородского городского Совета депутатов трудящихся, долгое время работал лектором Института марксизма-ленинизма, выступая перед работниками различных предприятий Белгорода и области, которые относились к нему с большой теплотой и почтением. Даже на пенсии продолжал работать на заводе Фрез в партийном кабинете, был инициатором и организатором создания парковых зон вокруг заводских корпусов.

Общий стаж работы И.Т. Ракова составил 53 года.

У папы было три брака и пятеро детей. От первой супруги, Фаины Александровны Краснопольской, с которой он поднимал Сахалин, осталось 2 сына – Генрих, полковник ракетных войск, военный советник в странах Азии и Африки, и Игорь, сценарист Центрального телевидения и главный редактор журнала «Наука и жизнь». Второй супругой, которую он встретил на передовой во время её выступлений перед фронтовиками, была известная певица Кира Петровна Смирнова. Она подарила ему дочь Наталью, которая впоследствии стала актрисой Московского цирка. С третьей супругой, моей мамой, Нехороших Еленой Федоровной, папа познакомился в Шадринском институте. От этого брака появились Владимир, ныне доктор технических наук, профессор и Ксения, кандидат филологических наук, доцент.

Думаю, что судьба папы очень похожа на судьбу других людей того поколения, которое все преодолело, вынесло и победило. Он, как и многие другие, несли заряд какой-то веры, неистребимого оптимизма. Все, что он делал на фронте и в мирное время, - все было по совести, исходя из внутренней порядочности, кристальной честности. Папа – человек, который относится к легендарному поколению, которое составляет гордость нашей страны.

На надгробном памятнике Ивана Трофимовича есть такие слова:

Твой альтруизм согрел людские души,

Таланты, подвиги украсили наш мир…