Халиулла

Гумарович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

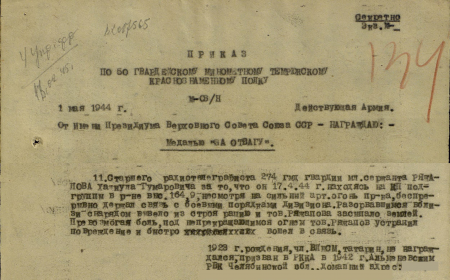

Ряжапов Халиулла Гумарович — уроженец села Альменево Челябинской (ныне Курганской) области. По национальности — татарин. До начала Великой Отечественной войны окончил два курса Троицкого педагогического училища, находившегося в Челябинской области. Согласно решению районного отдела народного образования, 1 августа 1941 был назначен заведующим сельской начальной школы по месту жительства. Однако, как и многие другие юноши, он просил призвать его на военную службу и направить на фронт. С третьей попытки был призван в ряды Красной армии и направлен в январе 1942 года на Вторые радио курсы, находившиеся в городе Свердловске (ныне Екатеринбурге). В конце марта 1942 года в числе 150-ти человек, успешно прошедших подготовку по ускоренной программе, прибыл поездом в Москву и получил распределение в 50-й гвардейский миномётный полк — полк легендарных «Катюш», который дислоцировался в Октябрьских казармах (ул. Хорошевское шоссе, 4).

Отец прошёл с боями по дорогам войны от Моздока до Берлина.Он постоянно находился на передовой линии фронта — был наводчиком и корректировщиком огня дивизиона «Катюш», много раз попадал под обстрелы вражеской артиллерии, имел контузии, горел в блиндаже, был дважды ранен. Воевал в составе Северо-Кавказского, IV Украинского, I Белорусского фронтов.

Участвовал в боях за освобождение от фашистских захватчиков Северного Кавказа, Кубани, Крыма, Польши, Восточной Германии и Берлина.

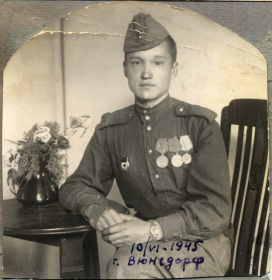

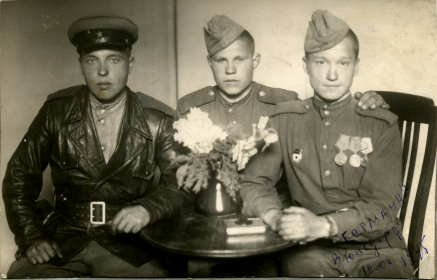

Награждён двумя орденами (Отечественной войны I и II степени), двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Грамотами с объявлением благодарности согласно приказам Верховного Главнокомандующего от 23 апреля 1945 года № 339 «За участие в прорыве обороны немецких фашистов на реке Одер и подступах к Берлину» и от 2 мая 1945 года № 359 «За овладение столицей Германии — городом Берлин», а также многими юбилейными медалями и знаками.

Северный Кавказ. Ставрополье. Кубань.

В конце апреля 1942 года в Москве (на ВДНХ), полку в торжественной обстановке было вручено Боевое Красное знамя, а 8 мая полк уже прибыл в г. Тбилиси. В начале июля полк своим ходом по военно-грузинской дороге был передислоцирован в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), затем — в поле, ближе к оборонительной линии Северо-Кавказского фронта. Перед дивизионом гвардейских миномётов, в котором отецбыл старшим радиотелеграфистом, стояла задача поддерживать огнём наши части, занявшие оборонительные позиции под городом Моздок. Там и произошла его первая встреча с врагом: фашистский самолёт сделал два захода и обстрелял группу из трех солдат, которая направлялась на ПНП (передовой наблюдательный пункт) для выполнения задач по наблюдению за перемещениями противника. Через пару дней восемнадцатилетний парень уже участвовал в огневом подавлении наступавших отборных войск гитлеровцев СС — передавал координаты противника и команду «Огонь!». Здесь, под Моздоком, впервые встретился лицом к лицу со смертью, которая могла настигнуть его в любой момент. За «Катюшами» охотились вражеские самолеты, поэтому после залпов по врагу они оперативно перемещались на другие позиции. Охотился враг и за передовыми пунктами наведения, радиотелеграфистов пеленговали, били по засеченным координатам из орудий артиллерии.

Значение чёткой работы бойцов ПНП трудно переоценить. Любая допущенная радистом ошибка при передаче или приёме данных и команд могла обернуться невыполнением задач по уничтожению врага, а иногда и нанесением удара по своим войскам. В своих воспоминаниях о тех событиях отец писал: «Надо выполнять свой боевой долг как можно лучше, ведь решается судьба тысяч людей, исход боевых действий… Не будет связи — не будет и залпа «Катюш». Я ни разу не подводил ни разведчиков, ни огневиков. Очевидно, поэтому разведчики старались брать с собой меня».

В боях под Ардоном отец получил первое осколочное ранение в голову, шрам от которого остался на всю жизнь, но он, не смотря на ранение оставаясь в строю, вместе с полком участвовал в освобождении Моздока, Малгобека и других населённых пунктов.

Из воспоминаний отца: «Наши войска стали быстро продвигаться вперед, преследуя противника по пятам… Пятигорск — Минеральные Воды — Куршавка — Невинномыск — Убежинская — Армавир — Григорополисская — станция Кавказская — Кропоткин — Гречаная Балка — Англинская…

По мере наступления наших войск противник усиливал своё сопротивление. Мне особенно запомнились упорные бои за хутор Свистельникова. Шли беспрерывные дожди: везде была грязь, дул холодный ветер, падал мокрый снег. Нам целыми сутками не приходилось спать, отдыхать, мы могли только вздремнуть минут десять-пятнадцать, и то стоя или сидя, опершись спиной к спине товарища. Противник стал обстреливать. Снаряды рвались недалеко от нас, потом — совсем рядом. Дым, грохот, крики раненых. Я лежал в своём окопе, прижавшись к рации. Земля дрожала, колыхалась, трепетала, как живой организм. Вдруг оторвало меня от земли и ударило об землю. Голова зашумела, я почти ничего не видел и не слышал, из носа текла кровь. Через несколько секунд вернулось зрение, я вытер кровь. Оказалось, что снаряд взорвался в полутора-двух метрах от меня. Подумав, что снаряд в одну точку два раза не попадает, прыгнул в воронку, образованную этим снарядом. Но к горячим осколкам снаряда невозможно было прикоснуться, и я, выпрыгнув обратно, вернулся в свой окоп. Мне пришлось быть на ПНП недели три: разведчикам приходила смена, а мне — нет. И вот, наконец-то, освободили хутор Свистельникова! Я с ПНП возвратился в станицу Анастасиевская, на окраине которой находились штаб нашего дивизиона и взвод управления».

Здесь однополчане, боевые товарищи сообщили отцу, что он представлен к награждению медалью «За отвагу», а его командир (лейтенант Зайцев) — к ордену «Красная звезда» за то, что благодаря им залпы «Катюш» по врагу производились своевременно, безошибочно и точно.

Потом шли бои под станицейВарениковской, но полк, в срочном порядке, перевели под станицу Ахтырскую, так как шли ожесточённые бои на подступах города Крымск. Город несколько раз переходил «из рук в руки». 4 мая 1943 года нашим войскам удалось полностью освободить город от фашистов. Радисты и разведчики дивизиона «Катюш» шли вместе с пехотинцами вперед, чтобы своевременно выбрать место для ПНП и обеспечить, при необходимости, обработку залпами «Катюш» передовых позиций фашистов. Ранним утром 5 мая группа, заменив в штабе дивизиона аккумуляторные батареи к радиостанции на заряженные, двинулась в сторону станицы Горновеселая, чтобы занять предварительно выбранное место для ПНП. Место было достаточно открытое, и немцы заметили группу. Первые же два малокалиберных снаряда разорвались почти рядом. Ранения получили трое из группы: двое — лёгкие ранения, а отец — тяжёлое ранение в ногу. Его оставили в окопе рядом с рацией и только вечером забрали — унесли на носилках. Что ему пришлось пережить за это время! С 12 мая по 17 сентября 1943 года он находился на излечении в эвакогоспитале 4654, расположенном в 20-ти километрах от г. Моздок — в районе Дербента. Рану залечили, считали, что ранение сквозное, без повреждения кости ноги. Но оказалось (это, к сожалению, выяснилось гораздо позже — через два года, так как рентгеновский снимок тогда сделать не могли), что задета берцовая кость, и в голени остался осколок. В госпитале он узнал от однополчан, что награжден медалью «За отвагу».

После выписки из госпиталя был направлен в свою часть, которая уже приступала к боям за освобождение Крыма.

Крым.

В своих воспоминаниях отец описывает события ожесточённых боёв за освобождение городов Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь. «…Начались наступательные бои, сопровождаемые сокрушительными ударами по врагам — гитлеровцам. Успешно! Освободили город Керчь, и наши войска с боями двинулись вперед, вынуждая фашистов к отступлению. Вскоре были освобождены города Феодосия и Симферополь. Вперед! С боями вперед! Перед нами Сапун-гора, за ней Севастополь… Советским воинам ценой своей жизни, своей крови удалось 9 мая 1944 года освободить город Севастополь! Победа!

После освобождения Севастополя войска противника были прижаты к мысу Херсонес. Они, ожесточённо сопротивляясь, стремились вывести хоть часть своих войск на кораблях через Чёрное море. Наши артиллеристы и миномётчики без перерыва стреляли по позициям фашистов, чтобы ни один корабль противника не смог уйти дальше по Чёрному морю. Если каким-то боевым кораблям и удавалось вырваться, то наши истребители и бомбардировщики уничтожали их. Позже мы узнали, что ни один корабль противника не смог увильнуть. Стреляли по противнику изо всех орудий до тех пор, пока фашисты, подняв руки вверх, ни пошли в нашу сторону — сдаваться в плен. Итак, 12 мая освободили от оккупантов Херсонес! Был осуществлён полный разгром войск немецко-румынских фашистов в Крыму! Победа!».

За участие в боях по освобождению Крыма отцу была вручена вторая медаль «За отвагу».

Польша. Германия. Берлин.

Дальнейший фронтовой путь полка БМ-31 (так называли полк, в составе которого были дивизионы гвардейских миномётов — «Катюш») проходил в составе I Белорусского фронта: Варшава — Познань — Шверин — Франкфурт на Одере — Кюстрин — Бернау — Берлин — Рейхстаг.

Из воспоминаний отца: «В последних числах апреля, когда я был на огневой позиции наших «Катюш» (связь с ПНП приходилось поддерживать только по РБ (радиостанции батальонной), так как проводная связь быстро перебивалась разрывами снарядов и пуль), принял от наших разведчиков координаты для залпа по Рейхстагу, вернее, для «очистки» подступов пехотинцам. Я немедленно передал координаты командиру огневиков, и через несколько секунд «запели» «Катюши»! Это был последний залп наших «Катюш». Скоро радист с ПНП передал мне: «Снаряды били точно по целям, подступы очищены, передай огневикам, что они молодцы!».

…Наш последний ПНП был перед самым Рейхстагом, видел его, рассматривал с близкого расстояния — рукой подать… Командир разведчиков, назвав фамилии троих, в том числе, и мою, сказал: «На всякий случай будьте готовы к продвижению вперед для водружения Красного Знамени Победы над Рейхстагом!». Думаю, в тот момент готовили несколько подходящих групп, которые, исходя из сложившейся ситуации, могли выполнить эту почётную задачу. Нас миновала такая честь, видимо, не дошла очередь, и всё произошло так, как сложилось. 30 апреля 1945 года наши войска водрузили над Рейхстагом Знамя Победы!!!».

2 мая 1945 года в Берлине отец был принят в члены Коммунистической партии — на партсобрании ему был вручен членский билет. Тогда ему было немногим больше двадцати лет.

Из воспоминаний отца: «Наш полк вывели из Берлина. Мы разместились в сосновом бору. Прошло два дня. И, наконец-то, День Победы! Ура! Ура! Ура! Сколько было ликования, радости, слёз восторга и слёз от боли за погибших родных, близких, знакомых и незнакомых!.. Непередаваемое ощущение счастья было у меня от того, что остался живым, что смерть не висит над головой, что смогу вернуться домой!».

9 мая 1945 года командир 50-го гвардейского Темрюкского Краснознамённого миномётного полка — гвардии подполковник Жариков Андрей Егорович построил весь полк, объявил об окончании войны и поздравил личный состав с Днём Победы. Были вручены боевые ордена и медали, Грамоты с объявлением благодарности от Верховного Главнокомандующего. Отцу был вручен орден Отечественной войны II степени и две Грамоты.

Вот как описывает отец это знаменательное событие: «Был устроен торжественный обед, произнесён тост в честь Дня Победы. До вечера мы праздновали: танцевали, плясали, пели, веселились, «качали» друг друга, подбрасывая вверх на руках, обнимались и целовались от переполнявшего нас счастья!.. Вечером по радио слушали салют в честь Дня Победы, гремевший в Москве, и сами салютовали, как могли!».

Войне пришел конец, но она продолжалась в иной форме. Гвардейцы-миномётчики привлекались к очистке близлежащих лесов от ещё не сдавшихся в плен гитлеровцев, «власовцев», «бандеровцев».

В июле 1945 года полк двинулся своим ходом от Берлина в Галле, затем в Лангензальц. Служба продолжалась, требовалось поддерживать боеготовность полка на необходимом уровне. Однако дала себя знать раненная нога: начала больше болеть при движении, стала краснеть и сильно опухать. Привели в эвакогоспиталь, расположенный вблизи. Там сделали операцию и извлекли кусочек кости (длиной около 3 см., шириной 0,5 см.), который находился в голени больше двух лет. Впервые сделали рентгеновский снимок, выяснилось, что малоберцовая кость в дугообразной форме. Ногу старательно лечили. После лечения выдали заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) от 15 октября 1945 года № 25 о том, что младший сержант Ряжапов Халиулла Гумарович признан ограниченно годным I степени к военной службе. По воспоминаниям отца, один из членов ВВК, видимо, председатель, сказал тогда: «Ну, браток, вижу по твоим медалям и ордену, что неплохо повоевал, а теперь можешь ехать домой, счастья и благополучия тебе!».

Вскоре демобилизованных по возрасту и по состоянию здоровья однополчане торжественно проводили на Родину — домой. Отправка была из Берлина, везли железнодорожным эшелоном в товарных вагонах. На территории Польши предупредили, чтобы без надобности не открывали двери вагонов, не высовывались, так как были случаи обстрелов вагонов «власовцами», «бандеровцами». Благополучно доехали до Бреста. Затем отец пассажирскими поездами добирался через Москву до Челябинска, оттуда, на пригородном, до станции Шумиха, а до родного села — на попутном транспорте.

10 ноября 1945 года отец прибыл домой, на радость родне, друзьям и соседям. 13 ноября явился в районный военкомат, оформил необходимые документы, дома снял погоны и знаки различия. С горечью он вспоминал о тех, кто ушёл из родного села на фронт и не вернулся: из сотни воевавших его ровесников возвратилось всего лишь четверо…

Началась мирная, гражданская жизнь. С 1 декабря 1945 года отец работал учителем начальных классов и учителем рисования. Через три года стал заведующим районного отдела культпросветработы. Окончил заочно педучилище. Работал ответственным секретарём районной газеты «Колхозный путь», заведующим районным отделом народного образования (РОНО), учителем математики и истории 5–10 классов. Заочно окончил исторический факультет Курганского пединститута. Работал ответственным секретарём районной газеты «Звезда», директором средней школы, школьным инспектором Альменевского РОНО, а после переезда с семьёй в другой районный центр (г. Щучье, Курганской области) в связи с переводом по службе, работал школьным инспектором Щучанского РОНО, директором школы рабочей молодёжи.

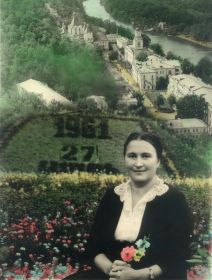

Семью отец создал 13 декабря 1945 года, женившись на своей бывшей соседке — красавице Фархане, которая всю войну (с 14-ти лет) героически трудилась в тылу, отдавая «всё для фронта, всё для Победы», за что впоследствии была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными наградами., а также получила удостоверение (серия Т, № 6894879 от 12.09.1995 г.) «…для лиц, награждённых орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны».

Всю оставшуюся жизнь они были неразлучны, и похоронены рядом — на Южном кладбище города Уфы, в который чета Ряжаповых переехала в 1991 году (мать — Фархана Нажеметдиновна, 1926 года рождения, скончалась в 2003 году — через четыре года после смерти отца — Халиуллы Гумаровича). Всю супружескую жизнь они поддерживали и оберегали друг друга, деля радость и горе. В 1995 году отметили «Золотую свадьбу». Они были удивительными людьми: многогранно одарёнными и трудолюбивыми, ответственными и надёжными, жизнерадостными и общительными, добрыми и отзывчивыми, радушными и открытыми, гостеприимными и щедрыми. Даря тепло и ласку, проявляя заботу и внимание, они вырастили троих детей (двух сыновей и дочь), которые родили им двух внучек и троих внуков. Их дети и внуки состоялись как личности, как достойные граждане великой страны, ради свободы и независимости которой — на трудовом фронте Фархана Нажеметдиновна, а на поле брани Халиулла Гумарович Ряжапов — ковали Победу!

Н. Х. Ряжапов — сын

Боевой путь

Х. Г. Ряжапов

ОТ МОЗДОКА ДО БЕРЛИНА

(восстановлено по рукописям)

Предисловие

Отец — Халиулла Гумарович Ряжапов, как и большинство фронтовиков, не любил рассказывать о пережитом на войне. Он так отмечал в своих воспоминаниях, которые (по нашей, детей и внуков, просьбе) написал в последние годы своей жизни: «Подробности фронтовых лет даже вспоминать тяжело! Хочется вычеркнуть их из памяти, как кошмарный и страшный сон!.. Война — это жуткое и страшное кровопролитие!». Отец добровольцем ушёл на фронт, будучи восемнадцатилетним студентом Троицкого педагогического училища, которое он заочно окончил уже после войны, как и исторический факультет Курганского педагогического института. В мирное время отец работал в сфере образования, а также был ответственным секретарём районной газеты. Он обладал прекрасной памятью и аналитическим складом ума, ценил историческую точность и справедливость, дорожил мирной жизнью и семейным благополучием, бережно хранил фронтовые награды, документы и фотографии военных лет.

Его воспоминания публикуются с целью сохранения памяти о великом подвиге нашего народа и о его героическом вкладе в дело Победы над нацистской Германией, а также передачи исторического наследия грядущим поколениям.

Р. Х. Лощенкова (Ряжапова) — дочь

Воспоминания

В 1941 году после окончания второго курса Троицкого татаро-башкирского педучилища, находившегося в Челябинской области, я возвращался домой на пассажирском поезде. Доехал до станции «Шумиха», от которой до родного села Альменево, что в пятидесяти километрах от станции, нужно было добираться пешком или на попутном транспорте (тогда рейсовых автобусов не было).

Вдруг слышу, говорят по радио на привокзальной площади: «На нашу страну вероломно напали фашисты — началась война…». На станции было много народа. Люди собрались вокруг громкоговорителя, внимательно слушали, волновались, негодовали, возмущались вероломством фашистов и проклинали их! Конечно, и в моей душе возникло щемящее чувство тревоги и острой боли от настигшей всех нас беды.

Только через сутки я с трудом добрался до села... В селе (райцентре) уже шла мобилизация в армию. Народу было очень много. Мобилизованные и провожающие их родные, близкие, знакомые обнимались, целовались, плакали, прощались. Что поделаешь? Война началась…

В середине июля я получил извещение — приглашение на трёхмесячную учёбу для окончания педучилища!? Решил на учёбу не ехать. Иного выхода не было: война, да и родители не могли оказывать мне материальную помощь, так как семья была большая. Мне необходимо было не только учиться, но и зарабатывать деньги на хлеб-соль. Нас, таких, как я, в педучилище было несколько человек, и мы осенью и весной после занятий трудились в городском саду, а зимой — на железнодорожной станции.

1 августа, когда мне было чуть более семнадцати лет, в РОНО (районном отделе народного образования) назначили меня заведующим сельской начальной школы, находившейся в семи километрах от райцентра… Через несколько дней райвоенкомат направил меня учиться в Стерлитамакское военно-техническое училище, но там медкомиссия не пропустила меня по состоянию здоровья, так как был я ещё по-юношески хрупким. Вернулся домой. Работал.

Пятого января 1942 года райвоенкомат отправил меня в Тюменское военно-техническое училище, но и здесь медкомиссия меня «забраковала»: «Мал ещё»… Обидно стало: «Как я теперь могу смотреть в глаза односельчанам, тем более девушкам!? Все парни в армии, на фронте! А я!?»

На обратном пути решил заглянуть (зайти) в Челябинский облвоенкомат (областной военный комиссариат). Так и сделал: попросил отправить меня не домой, а на фронт. Не отправили на фронт, а направили на Вторые Сталинские радио курсы (в город Свердловск), где готовили офицеров связи, и где должны были учиться шесть месяцев. Мы же проходили курс подготовки по ускоренной программе.

Уже в конце марта нас — 150 отличников и ударников учёбы — в срочном порядке отправили поездом в Москву. Фронту нужны были радисты.

В Москве комиссия распределила нас, прибывших, в разные войсковые части — пехотинские, танковые, артиллерийские… Мне сказал убелённый сединой член комиссии: «Направляем тебя в 50-ый Гвардейский миномётный полк — полк «Катюш», от души желаем вернуться с Победой и невредимым». Гвардии лейтенант Владимир Жинкин нас (человек пятнадцать) привел в этот полк по адресу: улица Хорошёвское шоссе, 4, Октябрьские казармы.

В конце апреля 1942 года после вручения нашему полку (на площади ВДНХ) Боевого Красного знамени нас погрузили в эшелон, и в начале мая мы оказались на Кавказской земле, а 8 мая прибыли в Тбилиси. В тот период фашисты, фанатично верившие в свою скорую победу над Красной Армией, рвались на Кавказ. Они могли подбросить десантные войска… Шло время. Обстановка была напряжённая — война есть война. К счастью, мы не подвергались бомбёжке, артобстрелу, но всегда были в боевой готовности. Почти каждый день и каждую ночь по «тревоге» проводились боевые учения.

В июле наш полк двинулся в путь своим ходом по Военно-грузинской дороге, через гору Казбек. Значительную часть дороги, идущей на подъём, одолевали ночью. Было страшно, жутко. Днём часто замечали, что мы оказывались на краю пропасти. Конечно же, многие из водителей автомашин до этого не ездили по горным дорогам, да и фары автомашин были залеплены (оставались лишь щели для освещения дороги на небольшое расстояние) с той целью, чтобы мы не были обнаружены самолётами-разведчиками противника и не подвергались бомбёжке.

Однажды, когда наступили сумерки, на одном из сотен крутых поворотов шофёр — молодой парень, растерявшись, резко повернул рулевое управление, и грузовой автомобиль с продуктами питания свалился на бок буквально в шести-семи метрах от пропасти. К счастью, всё обошлось относительно благополучно. Удалось усилиями всего коллектива поставить автомобиль на колёса. Правда, бойцы, находившиеся в кузове той машины, получили лёгкие телесные повреждения. Ночью двинулись дальше по дороге. За рулём грузовика сидел уже другой, более опытный, шофёр.

Наконец-то наступило утро! Дали команду остановиться на передышку, поесть. Оказалось, что мы преодолели вершину горы. Стало нам всем веселее. Минут через тридцать-сорок мы снова двинулись дальше. Благополучно прибыли в Орджоникидзе (Владикавказ), затем — в населённый пункт Пседах, а через несколько дней — в поле, ближе к оборонительной линии Северо-Кавказского фронта. Шла напряжённая работа: рыли траншеи, сооружали дзоты. Военным помогали местные гражданские жители. И мы трудились без передышки: сооружали для «Катюш» укрытия, как можно лучше замаскировывая их; рыли траншеи, чтобы в случае необходимости нам самим можно было бы в них укрыться.

Наш дивизион должен был поддерживать воинские части, занявшие оборонительные позиции под городом Моздок. Я был вместе с разведчиками на ПНП (передовом наблюдательном пункте) и видел, как наши войска отступали небольшими группами. Через три-четыре дня прибыла к нам смена: разведчики; радисты; телефонисты. Мы, находившиеся на ПНП, вернулись к своим «Катюшам» — на огневые позиции.

Прошло несколько дней. Недалеко от нас стали рваться артиллерийские снаряды противника, стали появляться и вражеские самолёты — «мессершмитты», самолёты-разведчики («рамы», как мы их тогда называли). Наша артиллерия молчала, чтобы «успокоить» противника.

Нам нужно было идти на ПНП. Мы пошли туда втроём: я — старший радиотелеграфист; Петя Головизнин — радист (небольшого роста, худощавый) и Таранчук — связист-телефонист (высокого роста и намного здоровее нас). Шли мы (ещё мальчишки), шутили, смеялись и пели: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой…». Вдруг видим, летит низко самолёт («мессершмитт») прямо на нас. Успели лечь на землю. Пули, выпущенные из самолёта, ударились об землю в паре метров от нас, а самолёт пролетел над нами. Мы вскочили, обрадованные, что остались живыми и невредимыми, но видим, «мессершмитт» разворачивается и делает второй заход. Мы быстро прыгнули в росшую в нескольких шагах от нас кукурузу и легли. Пули просвистели над нами. Самолёт улетел, исчез.

Это событие было для нас (юнцов) первым испытанием, первой встречей со смертельной опасностью. Мы пошли дальше — в сторону ПНП, но уже не пели, не смеялись, а внимательно смотрели по сторонам и на небо. Дошли благополучно до ПНП и приступили к выполнению задач наблюдателей.

Гитлеровцы, заняв Моздок почти без боя, предприняли попытку оперативного ведения наступательных боёв, но они встретили яростное сопротивление наших оборонительных позиций и вынуждены были повернуть обратно.

«Катюши» пока молчали. Снаряды М-31 были лимитированы, и мы должны были давать залпы лишь в крайних случаях. В то время не так-то просто было снабжать фронт снарядами, боеприпасами, да и продуктами тоже. Такая тяжёлая была для нас ситуация.

Мне (мальчишке) было жутко страшно, особенно по ночам. Я боялся попасть в окружение десантных частей противника, заброшенных в наш тыл. Голову сверлила мысль: «Неужели мы не выдержим? Неужели не остановим фашистов?». Мы знали, что есть приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина, в котором ставилась задача: «…ни шагу назад!». Наши командиры и старшие товарищи не скрывали от нас масштаба опасности, нависшей над нами. Нам говорили, что за нами стоят «заградотряды». Мы были готовы сделать всё от нас зависящее — возможное и невозможное — даже ценой своей жизни. Очень не хотелось умирать, но что поделаешь? Если нужно будет, то…

Через пару дней утром эсэсовцы (войска СС, наиболее приверженные Гитлеру) при поддержке танков, артиллерии и самолётов двинулись «психической» атакой в нашу сторону.

Мы все, находившиеся на ПНП разведчики, связисты, радисты и наш командир дивизиона гвардии старший лейтенант Андрей Тарасович Тронь, увидели эсэсовцев, начавших движение и атаку наших передовых боевых позиций. Я почувствовал, что сердце моё сжалось от страшной боли, нервы напряглись до предела: «Что же будет?..». Мучительно тянулись секунды… У некоторых из наших пехотинцев, находившихся на передовой, не выдержали нервы, и они попытались ползком отойти назад, но их командиры и рядовые товарищи немедленно вернули бойцов на свои места — «ни шагу назад!».

Командир дивизиона А. Тронь сказал мне спокойно: «Ну, браток, будь у рации сам, у тебя неплохо получается! Через несколько секунд дадим координаты для залпа. Телефонная связь не работает — обрыв провода на линии». Я ответил: «Понял, буду сам у рации».

Проверил рацию. К счастью, она работала нормально, слышимость была неплохая, можно было говорить, а не «стучать» ключом Морзе, значит, потребуется меньше времени для передачи огневикам координат для залпа!.. Томительные секунды, секунды!.. И вот разведчики дали мне на листочке бумаги координаты для залпа «Катюш» и сказали, что скоро будет команда: «Огонь!». Я немедленно передал по рации так, как надо, убедился, что радиотелеграфист на огневой позиции принял всё безошибочно. Обрадованный разведчик сказал мне: «Молодец! Доложу командиру дивизиона!». Мне теперь каждое мгновение казалось вечностью, казалось, что разведчики уж слишком «тянут» время и не дают команду: «Огонь!».

В этот страшно напряжённый момент командир нашего дивизиона — гвардии старший лейтенант, находившийся рядом со мной, крикнул мне: «Передай огневикам — огонь!». Я ответил: «Слушаюсь! Понял — огонь!». Радист на огневой позиции слышал меня хорошо, и я крикнул ему в трубку: «Огонь по фашистам!». Радист повторил этот приказ, и я подтвердил: «Да, верно! Огонь! Быстрее!». Через секунды «запели» наши «Катюши»!.. Снаряды рвались точно на позициях противника… Наступление эсэсовцев захлебнулось. Одни вражеские танки горели, другие от полученных повреждений не двигались, а несколько танков и оставшихся в живых эсэсовцев, подвергаясь обстрелу с нашей стороны, отступали.

Нам стало чуть легче, немного ослабло нервное напряжение, и сердце забилось спокойнее. На данном участке гитлеровцы больше ни разу не пытались предпринимать попытку «психологической» атаки.

Да, я здесь, под Моздоком, впервые (в 18 лет) встретился лицом к лицу с войной и со смертью.

Ценой больших потерь противнику всё же удалось форсировать Терек. Гитлеровцы вплотную подошли к Малгобеку. Нашим огневикам пришлось перебраться на восточную окраину населённого пункта Вознесенская. Противник, предприняв ожесточённое наступление, занял Нижний Курп. По приказу командира нашего полка, гвардии майора Зайцева Ивана Дмитриевича, ночью «Катюши» полка выстроились на огневой позиции и дали залп по большому скоплению боевой техники и живой силы фашистов в районе этого населённого пункта, сорвав очередное наступление противника. Теперь нашему дивизиону приходилось несколько раз в день давать залпы в районе Малгобека и Моздока, помогая нашим бойцам отбивать бешеные атаки фашистских полчищ. Гитлеровские войска рвались в сторону Орджоникидзе (Владикавказа). Наш полк перевели в населённый пункт Зильги, на окраинах которого разместились штабы и взводы управления.

Ожесточённые бои были под Ардоном. Командир дивизиона гвардии капитан Савинкин Иван Афанасьевич, разведчики, радист Резников (имя, отчество не помню) и я двинулись в сторону ПНП под Ардоном. С нами чуть не произошла трагедия. На железнодорожной станции Беслан, куда мы только что прибыли, началась ожесточённая вражеская бомбёжка. Рушились дома, всё вокруг горело, слышались крики и стоны раненых. Мы чудом уцелели и как-то выбрались из этого ада, добрались до ПНП. В этот день наши «Катюши» несколько раз подряд дали залп по позициям противника, стремившегося атаковать нас. После залпов «Катюш» сразу в нескольких местах вражеских позиций вспыхивало пламя и долго дымилось. Оккупантам так и не удалось продвинуться на нашу территорию и атаковать нас.

Наши войска не отступали, сражались, противостояли врагу, а если на некоторых участках и отходили на сотни или даже тысячи метров, то это лишь для того, чтобы занять более выгодные позиции. Частенько «Катюши» перебрасывали с одного участка на другой — туда, где крайне необходимы были их залпы. После залпа «Катюши» немедленно переводили в укрытые, замаскированные места, так как часто вскоре появлялись вражеские самолеты — «мессершмитты». Иногда противнику всё-таки удавалось обнаружить наши «Катюши» и подвергнуть их обстрелу. Первый раз это случилось, когда мы из-под Ардона возвращались в сторону села Зильги. Одна «Катюша» получила повреждение, к счастью, незначительное.

Мы, радисты, старались долго не держаться в эфире, ведь охота велась и за нами (нас знали по голосу и по «почерку» телеграфиста). Нас пеленговали, засекали радиоточку на ПНП и нередко били из артиллерии по зафиксированной точке. Не каждому радисту, особенно находившемуся вместе с разведчиками на ПНП, удавалось поддерживать хорошую связь с огневиками тогда, когда рядом рвались снаряды и свистели пули над головой. Любая ошибка, допущенная радистом при передаче или приёме координат для залпов «Катюш» (тем более кодированным текстом), могла обернуться большой бедой для наших войск на данном участке фронта — залпом по своим войскам. Такое несчастье, как нам говорили, к сожалению, произошло в каком-то полку «Катюш».

Какая бы невыносимая ситуация ни была, как бы предельно ни были напряжены нервы, когда надо мной висела смерть, я старался держаться спокойно и собранно, а также сосредоточенно и быстро, но без суеты, выполнять свои обязанности, убеждая себя: «Дважды не умирать, одной смерти — не миновать… не будет связи, не будет и залпа «Катюш»… надо выполнять свой боевой долг как можно лучше, ведь решается судьба многих тысяч людей и исход боевых действий». И я никогда не подводил ни разведчиков, ни огневиков, и, видимо, поэтому разведчики старались брать меня с собой. Я чувствовал особое отношение к себе, а вернее сказать, знал об этом. Нередко мне приходилось задерживаться на ПНП дольше положенного, когда, например, приходила смена разведчиков, а радиста не было. Я никогда не возмущался, думал, что надо терпеть — другого выхода нет.

Первое моё «лёгкое» ранение произошло в боях под Ардоном. Я и радист Резников вместе с гвардии старшим лейтенантом Бубликовым (имя, отчество не помню) прибыли на ПНП. Разведчики и мой напарник расположились на бугорке, а я с рацией — ниже: в окопе на берегу речки. Надо было установить связь с радистом, находившимся на огневой позиции, настроить рации так, чтобы была максимально чёткая и хорошая слышимость. Этим мы старательно и занимались, когда вдруг недалеко от ПНП стали рваться снаряды противника, а один снаряд взорвался на дне речки — рядом с тем местом, где я находился с рацией. Одного разведчика тяжело ранило в голову. Я тоже получил «лёгкое» ранение в голову — глубокую царапину, оставившую у меня шрам на всю дальнейшую жизнь. А тогда… забинтовали мне голову, и я продолжал выполнять свои боевые обязанности, хоть и чувствовал себя отвратительно!

Когда мы были в боях под Моздоком, Малгобеком и в районе населённых пунктов Нижний Курб и Верхний Курб, то ни разу не видели наших самолётов-бомбардировщиков. Очевидно, у наших войск не было возможности бомбардировать противника. А под Ардоном, когда шли ожесточённые бои, наши бомбардировщики в сопровождении самолётов-истребителей очень часто бомбили передовые огневые позиции фашистов. Нередки были случаи, когда наши самолёты, подбитые врагом, окутанные огнём и дымом, возвращались и благополучно совершали посадку, а пилоты оставались в живых.

Мне запомнился один трагический случай. Наш пылающий бомбардировщик, окутанный дымом, опускался всё ниже и ниже, стараясь дотянуть до своей посадочной полосы, а на «хвосте» самолёта висел один из членов экипажа и всячески старался отцепить свой парашют от «хвоста», но не мог этого сделать. Самолёт удачно приземлился, а лётчик, не сумевший отцепить свой парашют, ударился об землю и погиб. Лётчику, находившемуся в кабине, наши бойцы помогли быстро выбраться из неё и удалиться от горящего самолёта на безопасное расстояние. Так этот пилот буквально вырвался из лап смерти.

Война, будь она «малая» или «большая», своё дело делает безжалостно. С той и другой стороны противоборствующих бывает множество (сотни, тысячи, миллионы) жертв — погибших, раненных, изуродованных, потерявших родных и близких людей с искалеченной судьбой. И войну, к сожалению, придумали люди, населяющие прекрасную планету Земля. Войны идут то в одном месте, то в другом или где-то назревают, развязываются. Разве таков закон Вселенной!? Чертовщина какая-то!

Когда наш штаб дивизиона и взвод управления прибыли в населённый пункт Зильги, радисты и связисты-телефонисты устроились во дворе осетинки преклонного возраста, проживавшей на окраине Зильги. Мы, наконец-то, вместо траншеи и землянки оказались в сарае хозяйки — в «домашних» условиях. Зильги, как и другие населённые пункты, находившиеся в прифронтовой полосе в отдалении от передовой линии фронта, противник не подвергал бомбёжке, а ближние к передовой линии фронта — часто подвергал артобстрелу и бомбил. Мне на всю жизнь запомнилось радушное отношение пожилой хозяйки к нам и то, как она за нас переживала, радовалась, как мать, когда невредимыми возвращались с ПНП, кормила блинами, приглашая в дом.

Меня она называла сынком, может быть, потому что я ей напоминал кого-то из родных. Помню, как она каждый раз, когда я уходил на ПНП, совала в мой вещмешок свёрток с едой и со слезами на глазах говорила мне: «Сынок, родненький, пусть Аллах поможет тебе, убережёт тебя от гибели! Возвращайся живым, встречу тебя!». Как это забудешь!?

В декабре 1942 года наш полк перевели в район Моздока, где находились хутора Дыдымкино и Митрофановка. Помнится, мы расположились на равнинном и песчаном участке, так как местность была открытая, замаскироваться можно было лишь в траншеях, в окопах и блиндажах. Под Новый год наш фронт «заговорил». Я и мой напарник Сергей Огнев были в это время на ПНП. По рации мы дали огневикам необходимые данные и команду: «Огонь по фашистам!». И «запели» наши «Катюши», загрохотала вся артиллерия нашего фронта… После артиллерийско-миномётной канонады пошла в атаку наша пехота. Вражеские войска стали поспешно отступать, оставляя часть боевой техники, боеприпасы, обозы с продуктами и неся потери в живой силе. Появились колонны гитлеровцев, сдававшихся в плен. Наши войска преследовали противника, не давая ему очнуться, и освободили от оккупантов Моздок, Малгобек и другие населённые пункты! Настроение у нас поднялось! Я ликовал, хотя меня опять «царапнуло» по голове. Забинтовали. Вперёд! А шрам — на память.

Два-три дня после освобождения Моздока мы располагались на его окраине. Там мы вымылись в бане. Как хорошо стало! Тело чистое, свежее! Моздок оказался для меня и для многих моих товарищей первым городом, освобождённым от оккупантов. Наш дивизион через Моздок двинулся в сторону города Прохладный.

Гитлеровцы были вынуждены почти без сопротивления продолжать поспешное отступление. После Прохладного наш дивизион был в станицах Солдатская, Георгиевская и в других населённых пунктах. Затем наш полк три дня находился в станице Незлобная. Здесь нам дали возможность отдохнуть — привести в порядок «Катюши», рации, да и себя, конечно, тоже. Мы вымылись в бане, сменили бельё! А ведь нередко мы больше месяца не имели возможности вымыться в бане. Легко представить, как мы выглядели — все в пыли и грязи. Местные жители этой станицы (как и жители других населённых пунктов) встречали нас очень хорошо, обнимали, целовали, с нежностью говорили: «Родненькие наши, соколики наши!». И никто не спрашивал, какой ты национальности. Всех нас, защитников отечества, угощали молоком, хлебом, блинчиками, фруктами и овощами, топили нам баню, где мы с огромным удовольствием мылись, а женщины стирали нам бельё.

Наши войска стали быстро продвигаться вперёд, преследуя противника по пятам… Пятигорск — Минеральные Воды — Куршавка — Невинномыск — Убежинская — Армавир — Григорополисская — станция Кавказская — Кропоткин — Гречаная балка — Акглинская…

По мере наступления наших войск противник усиливал своё сопротивление. Мне особенно запомнились упорные бои за хутор Свистельникова. На ПНП находились разведчики, я и радист (но не радиотелеграфист, к сожалению, поддерживать связь по радиотелеграфу он не умел) Разгильдяев. Шли беспрерывные дожди, везде была грязь, дул холодный ветер, шёл мокрый снег. Нам целыми сутками не приходилось спать, отдыхать, мы могли только вздремнуть минут десять-пятнадцать, и то, стоя или сидя, опершись спиной к спине товарища. Из-за самолётов и артиллерии противника по ночам нам не позволяли разводить огонь, а днём, если удавалось развести костёр, то мы одним боком грелись и сушились, а другим боком мокли, так как беспрерывно шёл дождь. Но удивительно, хоть бы кто чихнул или кашлянул! Видимо, организм из-за предельного нервного напряжения способен до такой степени мобилизоваться и сопротивляться, что может выдержать невыносимое. В окопах и траншеях были грязь и вода. Во время обстрела или бомбёжки противника нам приходилось «нырять» прямо в жидкую грязь, другого выхода не было.

Противник стал обстреливать, сначала снаряды рвались недалеко от нас, потом — совсем рядом… Дым, грохот, крики раненных… Я лежал в своём окопе, прижавшись к рации. Земля дрожала, колыхалась, трепетала, как живой организм. Вдруг оторвало меня от земли и с силой ударило об землю. Голова зашумела, я почти ничего не видел и не слышал, а из носа потекла кровь. Через несколько секунд вернулось зрение, я вытер кровь, осмотрелся. Оказалось, что снаряд взорвался в полутора-двух метрах от меня. Подумав, что снаряд в одну точку два раза не попадает, прыгнул в воронку, образованную этим снарядом. Но к горячим осколкам снаряда невозможно было прикоснуться, и я, выпрыгнув обратно, вернулся в свой окоп. Стрельба по нам прекратилась. Быстро подбежал ко мне гвардии лейтенант Зайцев (имя, отчество не помню), обнял меня и радостно сказал: «Живой, живой!». Мне пришлось быть на ПНП недели три: разведчикам приходила смена, а мне — нет. Должен был сменить меня Б. Шевченко — старший радиотелеграфист (комсорг дивизиона), но он всегда находил всякие причины, лишь бы не быть на ПНП: то он «заболел», то ему надо ехать в тыл по «комсомольской работе»… Был он мастером по части пустых обещаний и лжи, а также умения присваивать себе чужие заслуги. А труслив он был до смешного: если даже далеко от нас начинали рваться снаряды противника, трясся, дрожал, бегал туда-сюда, прятался. И, так как он очень боялся пеленгации противником нашей РБ (радиостанции батальонной), особенно на ПНП, с ним невозможно было устанавливать и поддерживать нормальную связь. На войне быстро выявляет суть характера человека. Очень скоро его освободили от обязанности комсорга, и стал он рядовым, а не сержантом.

И вот, наконец-то, освободили хутор Свистельникова! Не зря мы мучились! В таких неблагоприятных погодных условиях и сложном рельефе местности, в таких тяжёлых обстоятельствах поддерживать бесперебойную связь с огневиками и со штабом дивизиона можно было только по рации. Телефонная связь отсутствовала из-за невозможности её установки в сложившейся ситуации.

Наконец-то, я с ПНП возвращался в станицу Анастасиевская, на окраине которой находились штаб нашего дивизиона и взвод управления. Я прошёл почти половину пути, как вдруг с левой стороны от меня из-за леса появился самолёт («мессершмитт») и застрочил из пулемёта. Я прыгнул в одну из воронок. Самолёт летел низко: прямо надо мной. Я быстро зарядил карабин патронами с трассирующими пулями, прицелился, наведя мушку выше «мессершмитта», и выстрелил. «Мессер» слегка заколебался, повернул чуть левее, а затем вернулся на прежний курс полёта: перпендикулярно по отношению ко мне. Пролетел надо мной, сделал разворот на новый заход. Теперь я навёл мушку ниже «мессера» и выстрелил. Вдруг «мессер» задымил, стал всё ниже и ниже опускаться и, наконец, ударился об землю и стал «прыгать», но не перевернулся. Из горящего самолёта выскочил лётчик весь в огне, пробежал несколько метров и упал. Вскоре подбежали наши бойцы и потушили огонь на одежде лётчика. Я тоже подбежал туда. Сильно обгоревший пилот что-то говорил по-немецки. Жуткое зрелище! Мне вдруг стало очень жалко этого лётчика, ведь был он ещё совсем молодым…Лейтенант, который прибежал вместе с бойцами, спрашивает: «Кто сбил его, кто стрелял по самолёту (ведь кто-то из наших, зенитчиков в этом районе нет)?». А я молчу, думаю, зачем говорить, не поверят мне и скажут, что вру, что хвастаюсь… Лейтенант приказал увести обгоревшего лётчика в санчасть. Когда я вернулся к своим боевым товарищам, то ни слова не сказал о случившемся, да и потом ни разу не говорил, чтобы не быть «хвастуном».

В станице Анастасиевская мне дали небольшой отдых — передышку. При встрече мои боевые товарищи (Петя, Головизнин) стали меня обнимать, говоря, что на меня оформили наградные документы на медаль «За отвагу» (это первая награда для радистов и телефонистов), а лейтенанту Зайцеву — на орден «Красная звезда». Оказывается, командир объединённых воск на данном участке фронта поблагодарил нас через командира нашего полка за то, что залпы «Катюш» производились своевременно, безошибочно, точно — по его команде!

Шли упорные бои под Варениковской, но наш полк, в срочном порядке, перевели в Ахтырскую. Ожесточённые бои шли на подступах к городу Крымск. Наш ПНП расположился на территории совхоза «Табак». Установить и поддерживать связь по рации с ПНП никак не удавалось, так как радиотелеграфист (бывший наш комсорг), находившийся на ПНП, очень боялся пеленгации противником РБ… Начальник штаба дивизиона требовал с ПНП сведений об обстановке на передовой, но мы не могли получить такие данные от разведчиков. Телефонную же связь установить было невозможно из-за бесконечных обрывов телефонного провода в результате постоянных артобстрелов и авианалётов противника. Много было убитых, раненных в наших боевых частях, да и в нашем дивизионе тоже.

Пехотинцам нами поддерживаемого полка оказывали отчаянное сопротивление немецкий «штрафной батальон» и… «кубанские казаки», которые, как нам говорили наши командиры, были казаки — «власовцы». В последнее нам верилось с трудом. Нам не хотелось верить в это.

Ночью мне и моему напарнику — радисту Разгильдяеву, вместе с разведчиками, вернувшимися с ПНП в штаб дивизиона из-за отсутствия связи, пришлось прибыть на ПНП. Мне удалось быстро установить связь с нашим штабом дивизиона и огневой позицией «Катюш», и передовые позиции фашистов стали своевременно и точно покрываться залпами «Катюш».

Шли упорные, ожесточённые бои. Город Крымск несколько раз переходил из рук в руки, а 4 мая 1943 года нашим войскам удалось полностью освободить город от фашистских оккупантов. Мы, радисты и разведчики, вместе с пехотинцами пошли вперёд для того, чтобы своевременно и по необходимости определять места для ПНП. Местность была открытая, и фашисты могли нас легко обнаружить. Там, где были кустарники, мы передвигались перебежками, а, где их не было, ползком или согнувшись до земли. Но, к сожалению, заметили нас. И первые же два мелкокалиберных снаряда разорвались рядом с нами. Мы упали на землю — под кусты. Ранило нас троих: разведчик Комиссаров и мой напарник Разгильдяев получили лёгкое ранение, а я получил тяжёлое ранение в левую ногу. Опять война меня «наградила»! Ещё долго рвались снаряды, но уже подальше от нас, потом перестали стрелять. Наступило затишье.

Гвардии лейтенант, узнав о моём ранении, вместе с одним из разведчиков доволок меня до окопа, который был рядом с кустом, а потом — и рацию. Он сказал мне: «За тобой придут, унесут на носилках, держись, постарайся связаться по рации с нашими!». Ко мне подполз разведчик. Мы хотели снять сапог с раненной ноги, но я от страшной боли даже пошевелить ногой не мог. Тогда мы наложили жгуты, чтобы не так сильно текла кровь, разрезали голенище, с трудом и мучениями сняли сапог, а рану забинтовали. Во рту у меня всё пересохло и горело, а воды во фляжке почти не было: лишь на два-три глотка оставалось. Разведчик воду из своей фляжки перелил в мою фляжку и, успокаивая, сказал: «Ну, браток, потерпи, постараюсь раздобыть тебе воду!». Я ему в ответ: «Мы здесь, как на ладони, гитлеровцы — на бугре, как увидят кого-нибудь, так стреляют, слишком рискованно это, постараюсь продержаться и без воды, потерпеть до прихода наших, помоги только установить рацию — надо связаться со своими!». Разведчик задумался и сказал: «Конечно, опасно, но надо, надо обязательно, у нас, кроме твоей рации, нет никакой связи, я сейчас постараюсь осторожно пробраться за кустами, притащить ящик с аккумуляторами для рации, а потом помогу развернуть антенну». Так он, молодчина, и сделал. Установили рацию. Стал я вызывать своих — не отвечают, а, может быть, я не мог уловить сигнала Морзе из-за ужасного самочувствия и сильных помех в эфире, так как много раций работало на волне. Я буквально задыхался от жажды. Разведчик, к сожалению, не помню его имени, сказав, что постарается раздобыть воду и что скоро вернётся, выбрался из окопа и пополз. Я же как-то связался по рации с нашей огневой позицией и неожиданно услышал от командира отделения и радистов, телефонистов, находившихся там, горячие поздравления в связи с награждением меня медалью «За отвагу»! Конечно, я сердечно поблагодарил за поздравления и доложил о случившейся с нами беде. Нога у меня опухла, боль немного притупилась. Я знал, что у меня кровь быстро свёртывается. Это хорошо, но лишь бы не было заражения крови. Мучила меня ещё и такая мысль: «Только бы наши продержались на занятых позициях и не начали отступление, тогда, в такой суматохе, не до меня будет, только бы не попасть в плен!». На всякий случай приготовил свой карабин, положил рядом гранаты, внимательно стал смотреть по сторонам и заметил, что недалеко от меня в окопе под кустиком лежит человек — наш боец. Я несколько раз позвал его: «Сосед, ты живой?». Но он не отвечал и не шевелился. Подумав, что он, возможно, тяжело ранен и нуждается в помощи, я с большим трудом выполз из окопа, а затихшая было боль в раненной ноге, от каждого движения стала резко усиливаться, сердце колотилось и сжималось, пот лил градом, но, сжав зубы, я всё-таки дополз до него и простонал: «Браток, ты ранен?». Он молчал. Я потрогал его, пошевелил, никакой ответной реакции. Он, раненный в голову и грудь, был мёртв! Стало мне жутко и одиноко, хоть вой! Кое-как я дополз до своего окопа…

К счастью, ко мне вернулся разведчик и принёс воду, как и обещал. Как же я был рад тому, что с ним ничего не случилось, и что он принёс воду! Разведчик, сказав, что за мной придут позже — при первой возможности, пополз обратно. «Что поделаешь, буду ждать» — ответил я…

Ждал я долго, слабея и теряя силы. Прийти за мной смогли лишь тогда, когда наступил вечер и стемнело. Унесли меня на носилках, потом повезли на машине, затем нас, раненных, отправили в товарных вагонах по железной дороге. Раненных было много, а в вагонах — тесно. Везли нас в «опасной зоне» на малой скорости, чтобы при необходимости можно было немедленно остановиться. Когда пролетел над нами «мессершмитт», объявили тревогу, остановили эшелон. Те, кто мог, выпрыгнули из вагонов. «Мессершмитт» дважды атаковал нас, обстреливая пулями. Погибших среди нас не было, но несколько человек получили новые ранения. Наконец-то, довезли нас без ЧП до Краснодара. Многих, тяжело раненных, увезли в госпитали, а остальных поместили в пассажирские вагоны и повезли дальше.

Раненная нога опухла ещё больше, я не мог даже пошевелить ею. Из-за ужасной боли плохо спалось, а порою просто невозможно было уснуть. В эвакогоспитале я оказался 12 мая. Госпиталь находился в Двигательстрое (ныне Каспийске), в 20-ти километрах от Махачкалы, в районе Дербента, недалеко от берега Каспийского моря. Там лечили. Врачи считали, что ранение моё сквозное, осколочное, без повреждения кости ноги. Рентгена тогда у них не было, поэтому снимка не делали, это потом выяснилось, что они ошибались.

В палате госпиталя нас было около десяти раненных. Я среди них был самым молодым. Старшие по возрасту относились ко мне, как к родному сыну, с большим вниманием, и желали, чтобы вернулся я домой после войны живым и здоровым. Однажды Иван Морговский сказал мне: «Если останешься в живых, приезжай в Армавир, в гости, встретим тебя, как родного сына, понравиться тебе наш город, можешь жить в нашем доме!». Он дал мне свой домашний адрес: улица Пугачёва, 112. Я поблагодарил и обещал приехать, если буду иметь такую возможность (но не довелось мне побывать у него в гостях).

Сначала я передвигался при помощи костылей. Со временем мне стало легче, начал осторожно, с большим трудом преодолевая невыносимую боль, ходить без костылей. Через два месяца решили меня выписать из госпиталя, но хирург (после моей жалобы на сильную боль) обнаружил, что рана только сверху затянулась плёнкой. Он чиркнул по плёнке скальпелем, из раны (ямины от осколка снаряда) потекла чёрная кровь. Ещё больше двух месяцев залечивали рану.

Выписали меня из госпиталя 17 сентября, и отправили на фронт. На фронте мне посчастливилось снова оказаться в своём дивизионе, вместе со своими боевыми товарищами. Мы уже хорошо знали друг друга, как говорится, знали, кто есть кто…

К сожалению, раненная нога не давала мне покоя: трудно было быстро ходить (в особенности, когда нужно было пригибаться к земле, подниматься или опускаться по склону горы или оврага). Несколько раз обращался по поводу острой боли в ноге к санинструктору Васильеву, но он осматривал мою рану и говорил, что ничего плохого не видит. Однажды он, шутя, проговорился: «Не симулируй, браток!». Задела меня такая несправедливость, я больше не стал жаловаться и обращаться к нему. Терпел, как только мог, думал, успокаивая себя, что лучше так, чем попасть под трибунал. Война есть война! Бывало, чтобы ребята не видели, отойду в сторонку, со стоном тру раненную ногу, а иногда и слезу смахну, что скрывать. Однажды у меня вдруг поднялась температура, затрясло: зуб на зуб не попадал. Малярия. Санинструктор стал давать мне лекарство от малярии. Пилюли глотал, но не лежал в санчасти, а выполнял свои боевые обязанности и слабел. Самочувствие резко ухудшалось, держался, стараясь не поддаваться… А сколько раз контузило меня, когда рядом рвались снаряды или бомбы, не счесть! Военврач ещё тогда, когда наш полк находился в Тбилиси, рекомендовал нам в этих случаях открывать как можно шире рот, чтобы перепонки не лопнули, чтобы не оглохнуть от взрывной волны. Так я и делал, мои товарищи тоже. Конечно, частенько шум в ушах стоял, голова и виски гудели, но, думалось, что молодой организм справится со временем. Но, к сожалению, этот «гул» сохранился на всю мою оставшуюся жизнь, как один из памятных «подарков» войны.

И вот случилось со мной что-то невероятное! Как-то открыл глаза, проснувшись от шёпота какого-то мужчины: «Ожил, браток, молодец, сердце у тебя лошадиное!». Увидел, что лежу на койке в небольшой комнате, а возле меня стоят люди в белых халатах, смотрят на меня, радостно улыбаются. Я, еле ворочая языком, спросил: «Где я нахожусь?». Врачи мне сказали, что нахожусь я в эвакогоспитале, в станице Старотитаровская, что мне нужно лежать спокойно и не волноваться, что собрались вокруг меня, потому что после четырёх суток, которые я пролежал, не приходя в сознание, и был практически «на том свете», я впервые попросил покушать. Медсестра, оказывается, услышала это и позвала врачей. Я даже ничего и не помнил, видимо, был в бреду. Врачи спросили, сколько мне лет. Я ответил, что 19, в декабре будет 20. Они, сказав, что я ещё очень молод, что мне для выздоровления обязательно нужно хорошо питаться, и дав шоколад, пожелали мне всего самого наилучшего и ушли. А у меня перед глазами поплыл «туман», и я забылся. Не знаю, сколько прошло времени, я открыл глаза и увидел медсестру, которая сидела рядом и внимательно смотрела на меня. Она радостно сказала: «Ожил, ожил! Ты ослаб очень, тебе надо подкрепиться, пожалуйста, съешь кусочек шоколада!». Я откусил немного, но шоколад мне показался таким горьким, что я хотел выплюнуть его. Медсестра уговорила проглотить этот кусочек. Я с трудом это сделал. Второй кусочек, который мне дала медсестра, показался вкуснее, тогда я попросил ещё. Медсестра ответила, что пока достаточно, что позже принесёт еду.

Медики лечили меня, как могли. Шло время. Оно, как известно, течёт без остановки в независимости от того, хорошо тебе или плохо. Постепенно стало мне лучше, легче. Я старался больше ходить, дышать свежим воздухом. Как-то медсестра Вера Подоразняк рассказала мне, как я очутился в эвакогоспитале. Оказалось, что мои товарищи-фронтовики шестого ноября привезли меня (в полумёртвом состоянии) в эвакогоспиталь на грузовике, занесли в палату, в которой я и лежал потом. Выяснилось, что сердце у меня тогда едва билось, и было на грани остановки. Медсестра Вера Подоразняк несла круглосуточное дежурство, практически не отходя от меня и позволяя себе лишь краткий сон на стульчике возле моей кровати. За четверо суток, что я был без сознания, она мне сделала около пятидесяти инъекций: примерно, по десять, двенадцать в день. Во время войны у медиков нагрузка была очень большая: много было раненных, больных. Вернули меня с «того света» десятого ноября и тогда-то я и произнёс: «Кушать хочу»…

После этого прошло недели две. Меня навестили мои самые близкие друзья-радисты, которые, радуясь тому, что я выжил, обнимали и целовали меня. «Самое главное — живой!» — говорил мне Николай Бадаев (он-то, как я узнал позже, и спас меня, заметив, что я лежу с открытыми глазами и ни на что не реагирую). Ребята мне сказали, что завтра наш дивизион переводится на другой участок оборонительной линии наших войск. Мы зашли к главврачу — начальнику эвакогоспиталя, попросили выписать меня, так как нашу часть переводили на другой участок, и я не хотел отставать от своей части… Он отказывался, говоря, что я ещё очень слаб (конечно, он, как врач, был прав). Николай Бадаев сказал: «Мы его не обидим, будем делать всё возможное для полного восстановления его здоровья, да и наша санчасть поможет ему!». Всё-таки уговорили главврача!

Вернулся я к своим боевым товарищам, как к родным братьям!.. На новом участке нужно было рыть траншеи, делать блиндажи и землянку, в которой можно было бы погреться у «буржуйки» и отдохнуть. Ребята, видя моё состояние и слабость, запретили мне трудиться физически. Берёг меня и командир отделения Леонид Шариков, который относился ко мне с большим уважением.

Наступили зимние холода: то дождь; то снег и сильный ветер; то метель и пурга… Опять со мной случилась беда! Был вечер, уже стемнело. Решив написать письмо отцу (Гумару Ряжапову), тоже находившемуся на фронте, я устроился у стены землянки, возле печки-буржуйки под самодельной лампой — «коптилкой». Она стояла на полочке: чуть выше меня. Вдруг совсем рядом с нами прогремел взрыв бомбы или снаряда, и «коптилка» упала мне на голову! Я вспыхнул, как факел, бросился к выходу, но споткнулся и упал! Хорошо, что упал. Ребята, находившиеся рядом со мной в землянке, мигом накинули на меня свои плащ-палатки, шинели и быстро потушили «факел»! Огонь же за две-три секунды сделал своё дело: лицо и руки у меня были обожжены, покрылись волдырями и пузырями. К счастью, медики санчасти, военфельдшер и санинструктор находились недалеко от нас в своей землянке. Вскоре моя голова и руки были обмотаны бинтами. Это произошло через две недели после моего дня рождения — двадцатилетия. Вот такой «подарок» преподнесла мне война, будь она проклята!!!

Лечили меня в нашей санчасти, в хуторе Трактовый. Помнится, в санчасти делала мне перевязку Валентина Полякова и каждый раз, медленно и осторожно отдирая прилипшие бинты, успокаивала: «Потерпи, миленький, потерпи!». Затем она опять обматывала бинтами, пропитанными лекарствами, мои поврежденные огнём руки и лицо. Лечили меня около месяца. Вылечили, а коричневые полосы от ожога, особенно на лице, держались долго, медленно исчезая в течение двух лет.

Пришло время, когда наш дивизион должен был форсировать Керченский пролив. Удалось сделать это ночью и без ЧП. Мы заняли боевые позиции перед Керчью. Город находился в руках оккупантов. Наши войска готовились к наступлению, и в очередной раз нужно было копать, рыть, долбить — делать траншеи, укрепления. Ребята мне не позволяли браться за лопату, лом, кирку. Не пришлось мне быть и на ПНП, так как начальник дивизиона связистов гвардии лейтенант В. Ужинский сказал: «Дайте ему выздороветь, пока есть такая возможность».

Начались наступательные бои, сопровождаемые сокрушительными ударами по врагам — гитлеровцам. Успешно! Освободили город Керчь! Наши войска с боями двинулись вперёд, вынуждая фашистов к отступлению. Вскоре были освобождены города Феодосия и Симферополь! Вперёд! С боями вперёд!.. Перед нами Сапун-гора, за ней Севастополь. Шли ожесточённые бои, враг яростно сопротивлялся. Каждый день с раннего утра и до позднего вечера боевые позиции наших войск подвергались усиленным артобстрелам и бомбёжкам. Конечно, и наши артиллеристы стреляли, самолёты бомбили, «Катюши» давали залпы, чтобы уничтожить огневые точки противника. Много было убитых и раненных воинов в наших боевых частях, немалая часть боевой техники была повреждена.

Мы шли по направлению к ПНП, находившемуся на Сапун-горе. Вместе с нами шёл и командир дивизиона гвардии майор Кацуба. Он часто бывал с нами на ПНП. Передвигались мы, низко согнувшись, а иногда падали и прижимались к земле. Снаряды рвались то чуть дальше от нас, то рядом. Один снаряд противника, со свистом пролетев над нами, взорвался возле танка, и танкист, стоявший рядом с танком, взлетел вверх на несколько метров от земли и разорвался на куски. Жутко и страшно стало нам, затряслись руки и ноги от увиденного ужаса, но война есть война, преодолевая страх, добрались благополучно до ПНП (никто из нас не пострадал). Быстро успокоившись, приступили к выполнению своих обязанностей, и вскоре прозвучали залпы наших «Катюш».

Наше наступление на противника началось с артиллерийско-миномётного обстрела, который длился около часа. Советским воинам ценой своей жизни и крови удалось 9 мая 1944 года освободить город Севастополь от оккупантов! Победа! После освобождения Севастополя войска противника были прижаты к мысу Херсонес. Они, ожесточённо сопротивляясь, стремились вывести хоть часть своих войск на кораблях через Чёрное море. Наши артиллеристы и миномётчики без перерыва стреляли по позициям фашистов. Вечером наш дивизион дал последний залп на этом участке. Позже мы узнали, что ни один корабль противника не смог увильнуть и уйти дальше по Чёрному морю, а, если каким-то боевым кораблям удавалось вырваться, то наши истребители и бомбардировщики догоняли и уничтожали их. Стреляли по противнику изо всех орудий до тех пор, пока фашисты, подняв руки вверх, ни пошли в нашу сторону — сдаваться в плен.

Итак, 12 мая мы освободили от оккупантов Херсонес! Был осуществлён полный разгром войск немецко-румынских фашистов в Крыму! Победа!

Наш дивизион прибыл в населённый пункт Биюк-Сюрень. Через пару дней я зашёл в дом, находившийся недалеко от нас, и встретился с местными жителями: Салимом Алиевым, Зудиёй Умировой и их соседями. В этой деревне жили крымские татары. Я впервые увидел людей такой национальности, хотел поговорить с ними по-татарски, но, как выяснилось, в наших языках мало схожих слов. Пришлось говорить по-русски. Они оказались очень добрыми и радушными: накормили меня, посидели, поговорили, а Салим дал мне целый вещмешок крымского табака и пять литров молока для того, чтобы я угостил своих боевых товарищей. Так я и сделал: раздал табак, угостил молоком всех, кому это было нужно.

Наш дивизион и полк должны были вскоре переехать в другой район, ближе к Симферополю. Мы готовились к выезду, когда прибыл к нам, как говорили наши ребята и командиры, член Верховного Совета, полковник из опергруппы и отдал приказ, пока не выезжать. Мы не знали, по какой причине откладывается выезд, нам не объясняли. Подошёл ко мне однополчанин, как оказалось, крымский татарин и сказал: «Мне приказали немедленно собрать всё необходимое и быть готовым к выезду, неизвестно для чего и куда, а тебе сказали что-нибудь?!». Я ответил, что ничего мне не говорили, и в недоумении пожал плечами. Он тоже пожал плечами и ушёл.

Потом выяснилось, что всех крымских татар в течение двух суток куда-то эвакуировали, используя для этого и наши машины. Никто из нас, рядовых, не знал причину эвакуации. Думали, что, видимо, так надо, что, наверное, фашисты собираются забросить сюда десантные войска…

Примерно через две недели перевели наш дивизион в деревню Бор-чокрак, находившуюся в километрах трёх юго-западнее Симферополя. Здесь командир полка, гвардии подполковник Жариков Андрей Егорович, торжественно вручил боевые ордена и медали. Наш командир отделения радистов Л. Шариков и старший радиотелеграфист Н. Бадаев были награждены орденом «Красная звезда», а мне вручили вторую медаль «За отвагу».

Фронтовой путь нашего полка БМ-31 продолжился на IБелорусском фронте: Варшава — Познань — Шверин — Франкфурт на Одере — Кюстрин — Бернау — Берлин — Рейхстаг.

Подробности фронтовых лет даже вспоминать тяжело! Хочется вычеркнуть их из памяти, как кошмарный и страшный сон!.. Если сказать коротко, война — это регулярные и жестокие, убийственные сражения: то оборонительные бои — «ни шагу назад!»; то наступательные бои — «вперёд, любой ценой»!.. Пули свистят над тобой и вокруг тебя, близко и рядом рвутся снаряды или бомбы противника, одни погибают, другие получают ранения, третьи остаются в живых (во всяком случае, на какое-то время). Война — это жуткое и страшное кровопролитие! У меня нередко были такие ситуации и моменты (особенно в 1942−44 годах), когда после ожесточённых боёв не хотелось даже шевелиться — до того всё осточертело: от невыносимой усталости глаза закрывались сами собой; хотелось хоть чуть-чуть вздремнуть, отдохнуть. Порой, когда бомбили, у меня возникала мысль: «Хоть бы убило — всё равно дважды не умирать!». Но как только начинался новый артобстрел или возобновлялась бомбёжка, сразу приходил в себя и, если нужно было, полз, прыгал, бежал, бросал гранаты, стрелял, выполняя свой боевой долг…

В 1945 году возникло радостное предчувствие скорого окончания войны! Тогда меня, как, думаю, и всех бойцов, стала мучить другая мысль: «Неужели я не вернусь домой, неужели смерть не пройдёт мимо?». Гитлеровцы ожесточённо сопротивлялись, но, по моим ощущениям, значительно слабее, чем в боях за Крымск и Севастополь. Конечно, смертельная опасность на войне существует всегда и в независимости от интенсивности боёв. К счастью, смерть обошла меня стороной, хоть и грозно «смотрела» прямо в глаза, и «царапала кровавыми когтями»!

Наши войска, собрав все силы в один кулак, как кипящая лава, сметающая противника, продвигались вперёд, по направлению к Берлину — сердцу фашистской берлоги!

Наш последний ПНП был под самым Рейхстагом. Видел его, рассматривал с близкого расстояния — рукой подать… Командир разведчиков, назвав фамилии троих, в том числе, и мою, сказал: «На всякий случай будьте готовы к продвижению вперед для водружения Красного Знамени Победы над Рейхстагом». Думаю, в тот момент готовили несколько подходящих групп, которые, исходя из сложившейся ситуации, могли выполнить эту почётную задачу. Нас миновала такая честь, видимо, не дошла очередь, и всё произошло так, как сложилось…

В последних числах апреля, когда я был на огневой позиции наших «Катюш» (связь с ПНП приходилось поддерживать только по рации РБ, так как проводная связь быстро перебивалась разрывами снарядов и пуль), принял от наших разведчиков координаты для залпа по Рейхстагу, вернее, залпа для «очистки» подступов пехотинцам. Я немедленно передал координаты командиру огневиков, и через несколько секунд «запели» «Катюши»… Это был последний залп наших «Катюш». Скоро радист с ПНП передал мне: «Снаряды били точно по цели, подступы очищены, передай огневикам, что они молодцы!».

30 апреля 1945 года наши войска водрузили над Рейхстагом Знамя Победы!!!

В Берлине, в особенности, когда шли ожесточённые бои, штабу дивизиона и огневикам поддерживать связь с ПНП можно было только с помощью наших раций РБ. Мы ведь были тогда не в полевых условиях, позволяющих хоть как-то прокладывать телефонные провода, да и по рации поддерживать связь в черте города было сложно, так как многоэтажные дома создавали помехи в эфире, перегруженном связью всех родов войск по единственно возможному в боевых условиях типу связи: по радио. Нам, радистам, пришлось рисковать больше, чем нашим боевым товарищам, находившимся в траншеях или в подвалах и защищённым от пуль, снарядов и бомб противника. Мы, радисты, (для улучшения слышимости и уменьшения помех в эфире, что связано с уровнем высоты места нахождения рации) вынуждены были располагаться на вторых или третьих этажах разрушенных зданий, на которые в любой момент могли упасть бомбы, по которым в любую секунду могли ударить снаряды или «шальные» пули. Другого выхода в этих условиях не было, приходилось рисковать. К счастью, никакого ЧП ни с одним из наших радистов не случилось.

2 мая 1945 года в Берлине мне на партсобрании вручили партбилет. Я стал членом Коммунистической партии СССР, коммунистом, а до этого, как практически все, был октябрёнком, пионером, комсомольцем. Тогда я искренне верил в правоту марксизма-ленинизма. И, что бы ни делалось, и как бы ни делалось, верил, что всё делается правильно: так, как надо… Ни для кого не секрет, что в девяностые годы, после распада СССР, наша жизнь пошла в другом направлении… Трудно сказать — к лучшему это или к худшему… Всё так непредсказуемо…

В начале мая, через два дня после вручения мне партбилета, произошла трагедия, о которой хочется забыть, но не забывается. Один из разведчиков дивизиона подошёл ко мне и предложил поехать по магазинам и складам, чтобы набрать для себя вещей и ценностей. Он сказал, что не стоит волноваться, всё будет нормально, что даже Нина с ними едет. В нашем дивизионе было лишь две девушки: Нина — телефонистка (фамилии не помню), которая всегда дежурила у телефона в штабе дивизиона и никогда не была на передовой линии фронта; медичка Валентина Полякова, которая служила в санчасти. Я отказался от предложения, сказав, что для меня главное сокровище — это жизнь, здоровье, трудоспособность и возвращение домой, а всё остальное «богатство» — пошло к чёрту! Махнув на меня рукой и крикнув, чтобы я потом не обижался и не пожалел, они поехали. Я им вдогонку прокричал, что не буду обижаться. И я не пожалел, что остался, а потом мне пришлось пожалеть их. Как позже выяснилось, они добрались туда, куда хотели, а там взорвалась мина. Нина тут же погибла, а двое были тяжело ранены… Как же нам было жалко их, так глупо погибших и пострадавших на пороге Победы! Вот ведь судьба как распорядилась!..

Полк наш вывели из Берлина. Мы разместились в сосновом бору. Прошло два дня. И, наконец-то, День Победы! Ура! Ура! Ура!!!

Сколько было ликования, радости и слёз: слёз восторга и слёз от боли за погибших родных, близких, знакомых и незнакомых!.. Непередаваемое ощущение счастья было у меня от того, что остался в живых, что смерть больше не висит над головой, что смогу вернуться домой! Я и мечтать не смел, не надеялся, что доживу до Дня Победы, ведь я более трёх лет находился в когтях у смерти! Столько было моментов и ситуаций, когда жизнь буквально «висела на волоске», когда порой даже доля секунды могла решить судьбу и прервать жизнь на вечные времена!

9 мая 1945 года командир нашего 50-го Гвардейского Темрюкского Краснознамённого полка — гвардии подполковник А. Жариков построил весь полк, объявил об окончании войны и поздравил с Днём Победы! Ура-ура-ура!!! Он вручил боевые ордена и медали, а также Почётные грамоты — Благодарности по Приказам Верховного Главнокомандующего — Маршала Советского Союза Сталина: от 23 апреля 1945 года № 339 «За участие в прорыве обороны немецких фашистов на реке Одере и на подступах к Берлину»; от 2 мая 1945 года № 359 «За овладение столицей Германии — городом Берлин».

Мне вручили обе эти Грамоты, а также орден Отечественной войны II степени. Нам был устроен торжественный обед, был произнесён тост в честь Дня Победы! До вечера мы праздновали: танцевали, плясали, пели, веселились; «качали» друг друга, подбрасывая вверх на руках; обнимались и целовались от переполнявшего нас счастья! Вечером по радио мы слушали салют в честь Дня Победы, гремевший в Москве, и сами салютовали, как могли!

Через несколько дней мы в Германии впервые смотрели наш, советский, кинофильм, а ещё через день — концерт под открытым небом артистов и музыкантов Всесоюзного радиовещания (помнится, выступали Кузнецов, Данилов, Бобнов, певица Сметанина и другие). Смотрели, смеялись, веселились, были безмерно рады видеть своих артистов и музыкантов, ведь мы так соскучились по отечественным фильмам и концертам, по мирной жизни! Мы были очень довольны и счастливы тогда!

Да, войне пришёл конец, но она продолжалась в иной форме. Довольно часто гитлеровцы с поднятыми руками приходили в наше расположение сдаваться в плен. Несколько раз нам пришлось ходить по лесам и делать облаву на не сдавшихся в плен немецких военных, «власовцев», «бандеровцев». К счастью, во время облав с их стороны не было вооружённого сопротивления и обошлось без жертв и потерь.

В начале июня меня и В. Евсеева (связиста-телефониста) на автомобиле отправили в город Вюнсдорф. Вместе с нами был и лейтенант. Мы, находясь на посту, наблюдали за немцами-рабочими, разбиравшими заводские станки и упаковывавшими детали для отправки, следили, чтобы не было посторонних. Мы квартировались в доме немца Карла Греммера, назначенного после окончания войны на должность в администрации города Вюнсдорф. Жена его Клавдия Васильевна, которая разговаривала с нами по-русски, была домохозяйкой. Как она рассказывала, предки её были немцами по национальности. В годы Первой мировой войны их семья вынуждена была переехать из Санкт-Петербурга в Германию, где она (Клавдия) и познакомилась с Карлом. Они поженились, у них родилась и выросла дочь Маргот.

Мы ежедневно, а нередко и круглосуточно, несли службу и трудились: то нужно было быть на посту с оружием в руках; то идти на облаву; то копать и рыть землю, сооружая укрытия для «Катюш» или землянки для себя, а также траншеи и окопы.

Однажды я и Николай Бадаев походили возле Рейхстага, постояли у стен, но не стали писать свои фамилии и адреса на стенах, почему-то вдруг вспомнилось, как внушали нам ещё в школе, что нельзя писать на заборах и стенах, что это — нехорошо! Да и я сам когда-то внушал это своим ученикам в начальной сельской школе. В 1930−1940 годах в семилетней школе, где я учился, преподавателями были, в основном, пожилые и молодые мужчины. Они, по-отцовски требовательно и сурово, учили нас не только грамоте, но и культуре поведения, доброте, порядочности, честности, трудолюбию. Знания, которые они нам дали, остались со мной на всю жизнь. Я всегда старался соответствовать тем критериям поведения, которые они в нас заложили…

В июле 1945 года «Катюши» нашего полка двинулись в путь своим ходом: Берлин — Галле — Лангензальца.

Благополучно прибыли в Лангензальца. Воинская служба продолжалась в связи с необходимостью предотвращения возможных вспышек боевых действий.

Однажды нас строем повели на городской футбольный стадион, чтобы мы хоть немного отвлеклись от военной службы, посидели, отдохнули, наблюдая за игрой наших бойцов-футболистов. Началась игра. Я обратил внимание на одного из игроков и узнал в нём своего земляка (из нашего района) — Ивана Мясникова, учившегося до войны в школе нашего села, о чём тут же сказал товарищам, сидевшим рядом со мной. Как только закончился футбольный матч, я побежал к нему. Мы обнялись со слезами радости на глазах, потом поговорили о том, в каких частях и на каких фронтах воевали и где сейчас находимся, как служим. Выяснилось, что он в артиллерии — наводчик противотанковой пушки, ранения его миновали. Конечно, говорили о новостях нашего района и о том, как живётся нашим родным и близким, как сложилась их судьба. Мои боевые товарищи принесли нам пиво, чтобы мы отметили нашу встречу. Так мы и сделали. Время вышло, нужно было возвращаться по своим частям. Попрощались и побежали — каждый в свой строй!

Время, не спрашивая твоего согласия, неумолимо движется вперёд! Раненная нога стала болеть больше обычного, что-то постоянно кололо в ней, особенно во время движения, а потом она покраснела и опухла, как бревно. Как-то случайно взглянув в зеркало, я ужаснулся, увидев себя в отражении: на лице тёмно-коричневые пятна и полосы (следы от ожога); нога опухшая. Грустно мне стало, вдруг подумал: «Какая же девушка за такого страшного, как я, выйдет замуж?».

Рядом с нашей частью находился эвакогоспиталь. Привели меня туда. Потом сделали мне операцию, во время которой выяснилась причина постоянных болей в ноге, когда извлекли кусочек кости (длиной около трёх сантиметров и шириной в полсантиметра), находившийся у меня ниже голени левой (раненной) ноги более двух лет. Наконец-то, сделали снимок. Я впервые был на рентгене. Оказалось, что малоберцовая кость у меня деформировалась: приняла дугообразную форму. Медики старательно лечили меня. Опухшая нога стала понемногу восстанавливаться, стало легче ходить, чему я был безмерно рад!

Однажды медсестра госпиталя показала одну из дверей кабинета и велела туда зайти. Когда я зашёл, то увидел троих мужчин-врачей в белых халатах, поздоровался с ними. Один из них сказал: «Ну, браток, вижу по твоим медалям и ордену, что ты хорошо повоевал, а теперь можешь ехать домой, счастья и благополучия тебе!». Он вручил мне справку медкомиссии. Я растерялся, разволновался от неожиданности, не знал, что и сказать. Потом чуть-чуть успокоившись, ответил: «Приятно слышать от вас такую высокую оценку моих боевых заслуг, конечно, не ради наград воевал, а ради скорейшего окончания войны и ради мира. Большое вам всем спасибо за то, что поставили на ноги, низкий земной поклон вам, благополучия, крепкого здоровья — это главное богатство и счастье!». Врачи, довольные моим ответом, по очереди пожали мне руку, произнося наилучшие пожелания и добрые напутствия.

Это случилось 15 октября 1945 года. Мои боевые товарищи, с одной стороны, были искренне рады за меня, а, с другой стороны, не скрывали зависти тому, что моя фронтовая биография закончилась, и я, наконец-то, могу отправиться на малую родину — в родной дом. Они по поводу моего отъезда даже постарались в магазинах и у местных жителей купить подарки мне и моим родным (помнится, что занимался покупками связист-телефонист Иван Слышаков). Командование полка (с формулировкой «… за отличную боевую и политическую подготовку» и за подписью начальника штаба полка, гвардии майора Герасимова) наградило меня гармонью — аккордеоном. Видимо, инструмент мне подарили потому, что ребята подсказали. Они знали, что я ещё до войны был, так сказать, «первым парнем на деревне»: был горнистом пионерского отряда, играл на мандолине, а после Победы (в Лангензальце) стал подбирать мелодии и на гармошке.

В дорогу мне понадобился чемодан для моих вещей и подарков родным. Недалеко от нас жил со своей женой пожилой немец-столяр. Зашёл к ним, мы поздоровались. Я знал немного немецких слов и, объясняясь по-немецки, а также знаками и жестами, сказал хозяевам дома, что собираюсь ехать домой в связи с демобилизацией по ранению, что мне нужен чемодан, что я прошу за назначенную столяром плату сделать его мне. Старик согласился, сделал своими руками чемодан и подарил его мне, а его жена положила в чемодан шесть крупных, жёлтых яблок (такие яблоки я видел впервые). Они со слезами на глазах сказали, что у них был единственный сын, который погиб на войне из-за Гитлера, развязавшего войну и погнавшего мирных людей, как и их сына, на кровопролитие и верную смерть. Отказаться никто не мог, так как, если отказывались воевать, то расстреливали как «изменника Германии», а родителей и семью отправляли на каторжные работы. Старик обнял меня, как сына, и пожелал мне благополучного возвращения домой на радость родителям и родным. Я, прощаясь, поблагодарил их за подарки, пожелал им здоровья и всего самого наилучшего!

Конечно, не все немцы были фашистами или сторонниками Гитлера. Как, например, говорится в 1-ом и 2-ом томах сборника «Наши жертвы были не напрасны» (М., Политиздат, 1988 г.), немецкие патриоты мужественно сражались против фашизма в глубоком подполье в самой Германии, а также в рядах национально-освободительного движения Сопротивления. Они не прекращали борьбу, даже находясь в тюрьмах, и в концентрационных лагерях. Всех их объединяло стремление освободить родину от фашизма, восстановить честь и достоинство немецкого народа.

Вскоре нас, демобилизованных по состоянию здоровья или по возрасту, торжественно проводили на Родину — домой!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. В РАЗДЕЛЕ «ПОСЛЕ ВОЙНЫ».

После войны

Х. Г. Ряжапов

ОТ МОЗДОКА ДО БЕРЛИНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вскоре нас, демобилизованных по состоянию здоровья или по возрасту, торжественно проводили на Родину — домой!