Михаил

Евдокимович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

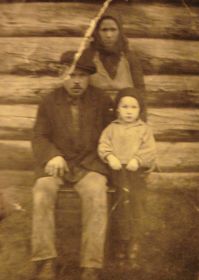

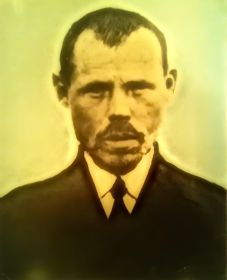

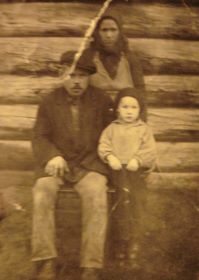

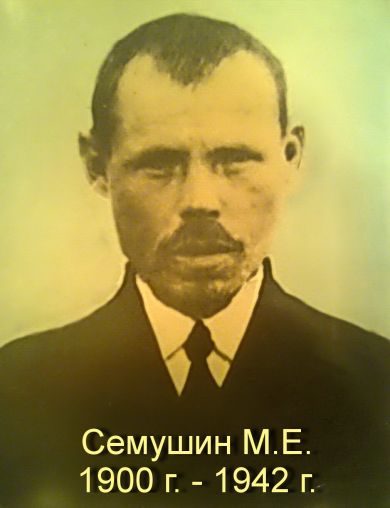

Пишу про своего деда (по материнской линии) Семушина Михаила Евдокимовича, родившегося 13 октября (по новому стилю) или 30 сентября (по стар. ст.) 1900 года в деревне Осиевской Котажского сельсовета Шенкурского района Архангельской области. Михаил Евдокимович был женат, его жена Прасковья Егоровна, имел пятерых детей. Был призван в Красную Армию Шенкурским РВК в июне 1941 г.

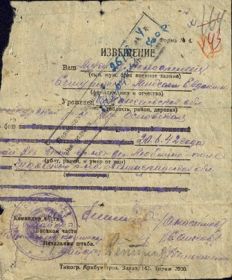

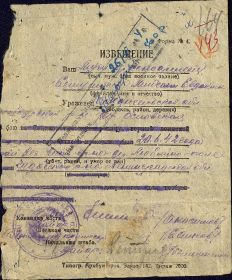

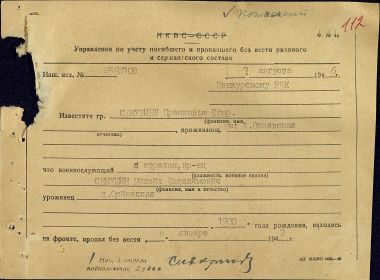

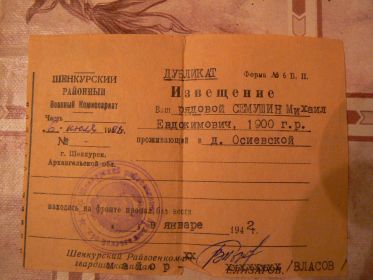

Как и где воевал мой дед, я знаю мало: красноармеец, стрелок (это по документам), а по словам его дочери, моей мамы, в девичестве Семушиной, а в замужестве Тарасовой, Анны Михайловны Михаил Евдокимович воевал сапёром (об этом ей рассказывали его сослуживцы-односельчане сразу после войны, один из них, Семушин Иван Андреевич, дядя моего отца, Тарасова Василия Фёдоровича по материнской линии) в 261 стрелковом полку (по документам) и пропал без вести в 1942 году. По извещению, выданному его жене, он пропал без вести 20.06.1942 г. в районе деревни Люблино-поле (так в извещении) Чудовского района Ленинградской области (сейчас этот район относится к Новгородской обл.). Извещение подписано начальством 261 стр. полка: командир полка майор Анисимов, батальонный комиссар Сашков/Самков (?), начштаба майор Демьяненко. В другом документе за №3560708 Управления по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава, направленному в Шенкурский РВК 7 августа 1946 г. с целью извещения жены Семушина М.Е. о его пропаже, указано, что пропал он «в январе 1942 г.».

Места захоронения деда (если таковое есть) ни мама, ни я не знаем. На основании вышеприведённых данных и порывшись в интернете я предполагаю, что Михаил Евдокимович в 1942 году воевал на Волховском фронте, южнее города Чудово, в составе 261 стр. полка 2 стр. дивизии 59 армии, которая участвовала в Любаньской операции по освобождению Ленинграда от вражеской блокады. 261 полк числился в составе 2 дивизии, сформированной в г. Архангельске в декабре 1941г., а в апреле 1942 г. переданной в состав 59 армии Волховского фронта. Эта 2-я дивизия с апреля по июнь 1942 г. принимала активнейшее участие в тяжелейших, кровопролитнейших боях Волховского фронта в лесных и болотистых местах на левом берегу реки Волхов, которые позже назовут «Долиной смерти», так как там погибло несколько десятков тысяч наших воинов из 54-й, 59-й и 2-й ударной армий.

В послевоенные годы на месте бывшей дер. Любино поле создали мемориал, в котором, по заявлениям официальных лиц, в братских могилах похоронены около 11 тысяч воинов, погибших в «Долине смерти» в первой половине 1942 г. Но, по мнению местных поисковиков из общества Мемориал, это не совсем так: останки тысяч павших солдат и офицеров всё ещё разбросаны по лесам, полям и болотам той местности.

Мама помнит строчки из последнего письма деда с фронта: «сижу на пне, думаю о вас, скоро в бой – либо грудь в крестах, либо голова в кустах…». Видимо. так и случилось. Таких, как он, пропавших без вести в тех местах в сорок втором, было несколько тысяч. Но всё-таки в душе ещё теплится надежда, что найдутся его останки, либо место захоронения.

Тарасов Александр Васильевич, внук Семушина М.Е.,

г.Красноярск, сот. тел. 8-9135244393,

e-mail: ava-tar@yandex.ru

Боевой путь

«Либо грудь в крестах, либо голова в кустах…»

Мой дед по материнской линии Семушин Михаил Евдокимович был призван в ряды Красной армии сразу, как началась война, в июне 1941 года. Я не знаю, когда он стал бойцом 261-го стрелкового полка, поэтому постараюсь восстановить боевой путь этого полка и 2-й стрелковой Мазурской ордена Кутузова дивизии, в которую входил этот полк, до времени пропажи без вести Михаила Евдокимовича, используя интернет-публикации, в первую очередь, воспоминания ветерана 261-го стр. полка 2-й дивизии И. И. Беликова (сайт «Военная литература. Мемуары» http://militera.lib.ru/memo/russian/sb_tragedia_myasnogo_bora/01.html) и воспоминания ветерана 2-й дивизии А. В. Невского (Русский патриотический сайт «За правду!» http://zapravdu.ru/content/view/71/51/1/3/), а также материалы сайта «Википедия» (https://ru.wikipedia.org/) «2-я стрелковая дивизия (4-е формирование)».

Решение о формировании 2-й стрелковой дивизии (уже 4-го формирования), в которую входил и 261 стр. полк, было принято командованием Архангельского военного округа 10 декабря 1941 г. Формировалась дивизия в районе г. Архангельска сначала как 410-я стр. дивизия, а 7 января 1942 года её переименовали во 2-ю стрелковую дивизию. 261-й стр. полк располагался на Архангельском бумажном комбинате в г. Новодвинске. Личный состав дивизии формировался из призывников Архангельской области, в числе которых, вероятно, был и Михаил Евдокимович, да из заключенных из ближайших лагерей, строивших железную дорогу по берегу Онежской губы.

26 марта 1942 года дивизия была отправлена железнодорожными эшелонами на фронт по кружному маршруту Архангельск – Ярославль – Рыбинск – Бологое – Малая Вишера, где её с 1 апреля отдали во фронтовое подчинение Волховского фронта, в 59-ю армию. До 28 апреля 1942 года дивизия находилась в резерве фронта в районе селений Ямно и Арефино.

Из воспоминаний И. И. Беликова: «Добрались до Малой Вишеры благополучно. Оттуда - марш по весенней распутице до селищенских казарм на берегу Волхова. По пути следования половина лошадей погибла в болотах. Пришлось на солдатском горбу тащить военную технику, боеприпасы и другое снаряжение. Когда добрались до Селищ, солдаты выглядели как живые скелеты: кормили их по 3-й категории — в сутки 2 сухаря, да котелок супа, в котором крупина крупину догоняет...».

Я предполагаю, что война для Михаила Евдокимовича Семушина началась с участия 2-й дивизии в тяжелейших боях по прорыву обороны немцев для обеспечения выхода 2-й Ударной армии из окружения. 28 апреля 1942 года полки дивизии, в том числе и 261-й полк, в котором воевал Михаил Евдокимович, заняли передний край фронта, сменив ушедшую на отдых другую дивизию. Уже 29 апреля полки 2-й дивизии приняли боевое крещение в районе села Спасская Полисть.

Из воспоминаний И. И. Беликова: «Наш полк получил приказ: переправиться на левый берег Волхова, прорвать оборону противника у Спасской Полисти и соединиться с окруженной 2-й ударной армией. Ночью переправились в районе совхоза «Красный ударник», и наутро — в бой. Вооружение у нас тогда было суворовское и действовали по Суворову: «Пуля — дура, а штык — молодец!». С длинными штыками, с допотопными винтовками мы и вступили в бой против немецких автоматов, против танков и авиации.

Из воспоминаний А. В. Невского: «Дивизии была поставлена задача: прорвать долговременную и сильно укрепленную оборону противника с целью помочь отдельным частям (около 30 тысяч человек) 2-й ударной армии генерала Власова выйти из окружения. Дивизию не поддерживала авиация, не было у нее ни приданных танков, ни артиллерии. Своя же полковая и дивизионная артиллерия из-за сплошного бездорожья занять боевые позиции не смогла. Лошади просто тонули в грязи…. Уже начал таять снег, а многие бойцы были одеты в полушубки и валенки. Продукты доставляли верхом на лошадях, на лошадь навьючивали по два мешка с крупой. Все 13 дней боев рацион питания был ничтожным: одна кружка пшенной каши, иногда только раз в сутки. Вот так дивизия вступила в бои. Очень тяжелые бои. За первые шесть дней она продвинулась вперед на 6-8 км. По слякоти, промокшие и голодные, под непрерывными бомбежками и огнем артиллерии бойцы втягивались в этот прорыв как в мясорубку. Через две недели обескровленные полки прекратили наступление и были отведены на исходные позиции».

Из воспоминаний И. И. Беликова: «Ранним утром 1 мая наш полк начал наступление. «Катюша» дала залп термитными снарядами, и одна из немецких огневых точек заглохла. Мы пошли в атаку. В первые же минуты боя было убито…» много командиров, «… но все же полк углубился на 2 км в тыл фашистов. При этом мы захватили продовольственный склад. Он-то и оказался ловушкой - местом гибели моих однополчан. Когда мы, голодные, как волки, набросились на еду, начались бомбежка и артобстрел….

На всем прорыве немецкой обороны - 500 м по фронту - был завал трупов и раненых. Санитары пытались выносить раненых, но немцы доставали их с самолетов, которые летали над самой головой весь световой день.

По утрам, когда не было бомбардировки, мы занимали оборону на переднем крае. Ночью стаскивали трупы и делали из них настил, чтобы не лежать в болотной воде. Так прошло 10 суток. О нас вроде забыли: не доставляли ни еду, ни боеприпасы….

В одной воронке, выложенной елками, я нашел раненого командира пулеметного взвода младшего лейтенанта Кукуева…. Я спросил у него, сколько осталось в нашем полку живых и кто теперь командир полка. Кукуев - грязный, голодный - отвечал, что осталось всего 58 человек и он за командира.

У нас не было ни снарядов, ни патронов, ни продовольствия, но покинуть передний край мы не могли. За нами, у шоссе Москва-Ленинград, стоял заградотряд. Уход с передовой карался расстрелом. Оставалось два пути: смерть или плен. Никто из наших бойцов не сдался: каждый предпочитал плену смерть….

Следующей ночью из стрелковых батальонов вышли еще 53 человека — все, что осталось от 261-го полка. После переформирования полк перебросили в район Мясного Бора - расширять «коридор» для выхода 2-й ударной армии….

После трехсуточных боев в Мясном Бору в полку осталось несколько человек. Ночью поступил приказ командира дивизии: сняться с передовой и прибыть в штаб на переформирование. 30 мая немцы перекрыли «коридор» у Мясного Бора, и 2-я ударная оказалась отрезанной вовсе.

Нашу дивизию пополнили, а фактически сформировали заново, и снова направили на прорыв. С 1 июня мы вновь начали наступать. Каждое утро после небольшой артподготовки шли в атаку. Продвинемся сколько-нибудь к переднему краю немцев, а вечером откатываемся назад. В воздухе постоянно вертелась «карусель» из 27-30 фашистских самолетов, которые пикировали и обстреливали нас из пулеметов. Вдобавок артиллерийский, минометный огонь. Все вокруг горело. Дым, смрад от разложившихся трупов - убирать их было некому. Наш передний край проходил по р. Полисть. Речка шириной 10-12 м была забита трупами….».

Из воспоминаний А. В. Невского: «31 мая она (2-я дивизия – А.Т.) вступила в новые, крайне напряженные и кровопролитные бои. Вся операция длилась до 17 июня 1942 г. Ценой больших потерь дивизия задачу выполнила и деблокировала до 30 тысяч бойцов 2-й ударной. Вышедшие из окружения были истощены до последней степени, от длительного голодания у каждого второго цинга или дистрофия. От многонедельного пребывания в болоте у многих разбухшие суставы. Руки и лица изъедены гнусом. Окончательно обессиленных не бросали, а несли на самодельных носилках. Но они вышли к своим. Десятки же тысяч других так и сгинули где-то в лесах и болотах. А командующий окруженной 2-й Ударной армии Власов сдался и впоследствии возглавил армию предателей. Это стало позором всех, кто в армии воевал честно и никак этот позор не заслужил.

Во время этой операции пополнение 2-я дивизия получала через маршевые роты. Даже не успев составить список прибывших, их направляли в бой. Сколько из них из этих боев вышли живыми? Не вышедшие, скорее всего, так и числятся пропавшими без вести - «В списках не значится…»».

Из воспоминаний И. И. Беликова: «16 -17 июня в дивизию прибыло высокое начальство: К. Е. Ворошилов, М. С. Хозин, К. А. Мерецков. Они побывали на переднем крае. Ворошилов спрашивал, почему мы топчемся на месте: за 15 дней, мол, не продвинулись и на 3 км. Мы почти ежедневно получали пополнение и каждое утро атаковали, но преодолевали не больше 300 м. Из трех полков в дивизии остался один. Комполка строго наказали.

Мы продолжали наступать вдоль Полисти и 23 июня наконец соединились с частями 165-й с.д., наступавшими из Теремца-Курляндского. В районе разбитой узкоколейки открылся проход метров в двести, по которому хлынула толпа бойцов 2-й ударной и местных жителей, тоже оказавшихся в окружении. Нам приказали выпускать только больных и раненых. Куда там! Сдержать поток людей было невозможно. Грязные, истощенные, окровавленные, они вырывались из кромешного ада с одной мыслью - пробиться либо умереть. Эти люди были живые трупы, их сразу направляли в госпитали. Голодные, раздетые, на них было страшно смотреть. Они рассказывали, что поели все ремни.

26 июня немцы просочились в наши боевые порядки, началась рукопашная. Кое-кому из окруженцев еще удалось выйти, кто-то погиб на самом выходе, пройдя 3 км этого «огненного коридора». Нас оттеснили километров на пятнадцать к югу, в район Замошских болот. Здесь наша дивизия, трижды переформированная за время войны, держала оборону до 14 января 1944 г.».

После тех жарких боев 2-я стрелковая дивизия, как и вся 59-я армия, перешла к жесткой обороне. Но Семушин Михаил Евдокимович до этого момента не дожил, он пропал без вести 20 июня 1942 года где-то возле деревни Люблино-поле (Любино Поле), что находилась тогда между деревнями Мостки и Мясной Бор. Об этом написано в извещении, подписанном начальством 261-го стр. полка: командиром полка майором Анисимовым, батальонным комиссаром Самковым (Сашковым?), начштаба майором Демьяненко.

Сейчас на месте деревни находится большой мемориальный комплекс «Любино Поле», в котором, по официальным данным, в братских могилах похоронено около 11 тысяч воинов, погибших в «Долине смерти» в первой половине 1942 г. Но, по мнению местных поисковиков из общества Мемориал, это не совсем так: останки тысяч павших солдат и офицеров всё ещё разбросаны по лесам, полям и болотам той местности.

Дочь Михаила Евдокимовича, Тарасова (Семушина) Анна Михайловна, моя мама, помнит строчки из последнего письма деда с фронта: «сижу на пне, думаю о вас, скоро в бой – либо грудь в крестах, либо голова в кустах…». Видимо, так и случилось. Таких, как он, пропавших без вести в тех местах в сорок втором, было несколько тысяч солдат и офицеров Красной армии. Но всё-таки в душе ещё теплится надежда, что найдутся его останки, либо место захоронения.

Тарасов Александр Васильевич, внук Семушина М.Е., г.Красноярск, сот. тел.8-9135244393, e-mail: ava-tar@yandex.ru

Воспоминания

Тарасова (Семушина) Анна Михайловна, дочь Семушина М.Е.

Отец мой, тятей мы его звали, Михаил Евдокимович Семушин, ушёл на войну летом сорок первого, забрали его почти сразу, как началась война. Служил он в сапёрной роте, на Волховском фронте. В сорок первом ушёл, а в сорок втором уже его не стало, пропал без вести где-то под Великим Новгородом. С папой в одной роте служили Иван Николаевич, его в деревне Коба звали, и Иван Андреевич, дядька мужа, он был командиром роты, имел чин капитана, их обучал. Трое в одной роте воевали с одной местности, и не видели, куда человек делся. Ну, так бы уж прямо и сказали, что он был бесхитростный, отец-то; ну, послали его. А что, сапёры, если войска наступают, значит, сапёры впереди, переправу делают, если отступают - сапёры минируют. Всё сапёры делали. А эти два Ивана, Коба и Иван Андреевич, Царство им Небесное теперь, остались живы. Трое их было в одной роте, двое остались живы, а отец ушёл из жизни, пропал без вести. Правда, потом Иван Андреевич, он был председателем колхоза, всячески помогал. Бывало, трудно жили: хлеб, там ячмень или рожь, понемногу давали, по килограмму на трудодень на человека, так он всегда уж старался побольше нам отписать.

И вот, я тогда не понимала, а потом уже до меня дошло, что в какой-то степени они, два хитрых Ивана, одного бесхитростного Михаила загубили. Трое было в роте с одной деревни, а погиб один наш отец. Я плакала, как же так – «пропал»?! Как скотина! Я же не понимала. У мамы, она конюхом работала, бывало, то лошадь пропадёт, то корова, то свинья, она всю жизнь на животноводстве проработала. А тут человек пропал! Ну, хотя бы написали, что потерялся, а то – «пропал». Ну, потом-то мне объясняли, что «пропал без вести» - это вот именно ни в мёртвых, ни в раненных не обнаружено. Нам шесть месяцев не давали пособия – «Пропал без вести - может он в плен сдался». И такое думали. Они, два Ивана, ходили тот и другой к маме: один ходил, как бригадир, другой, как председатель. Всегда приходили, разговаривали. Но что-то они не договаривали.

Когда Иван Андреевич пришёл домой с войны, у него только пальцев на руке не было и одного глаза не было, чёрной повязкой глаз зарывал. Когда Иван Николаевич, Коба, пришёл….От него раньше была похоронка, как потом выяснилось, неправильная. Ну, раз была похоронка, Матрёна, жена Кобы - у неё трое детей, приняла примака, старичка из соседней деревни Верхоледки, из которой сама родом была. Коба так её избил, когда пришёл! Она два месяца едва ли пожила, и концы отдала, оставила ему трёх детей. Вот!

А наш отец так и пропал без вести. Я всё плакала – «пропал»! Хоть бы «погиб» или «потерялся» написали, а то «пропал»! Потом нас реабилитировали и за все шесть месяцев, что нам не давали пособия, нам выплатили его благодаря Степану Егоровичу, маминому брату, он работал в НКВД. У него не было руки, демобилизовали его, он работал в районном НКВД. Потом, через шесть месяцев, мы всё получили, всё, что нам не додано было, и потом – посылка за посылкой, посылка за посылкой, наверно, дядя старался.