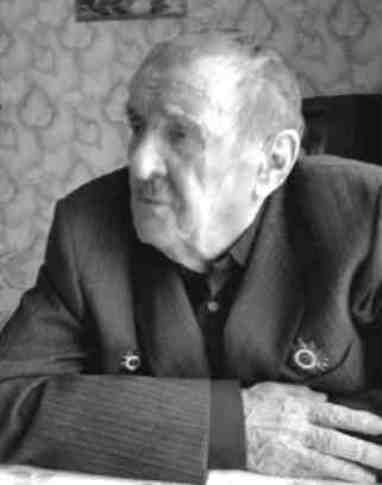

Александр

Сергеевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

УЗНИК БУХЕНВАЛЬДА Пройдя по кругам ада четырех концлагерей, он остался жив. Через бухенвальдский концлагерь за восемь лет его существования прошли 239 тысяч человек! Там уничтожены более 56 тысяч узников! В апреле 1945 года из Бухенвальда были освобождены более 20 тысяч человек, из них 900 — дети. В буквальном смысле чудом удалось спастись в этом горниле смерти и Александру Сергеевичу Швецу — жителю Речной Сельги. Подвела раненая нога — В первых числах августа 1942 года нам дали приказ оборонять Ростов, — рассказывал ветеран. — Мы зáняли передовую линию. Нам наконец-то выдали винтовки, а то ведь воевали тем, что находили на фронте. Но немцы так рьяно наступали, что мы не успевали обороняться, приходилось бежать чуть ли не сломя голову. Во время одного из отступлений Александр Сергеевич получил тяжелое ранение в правую ногу. Двигаться не мог. Подбирать всех раненых ни медсестры, ни солдаты не успевали. И Александр остался лежать на поле. Сколько так пролежал — неизвестно. Очнулся, смотрит: подъезжает к нему большая грузовая, крытая брезентом машина. Из нее выскочили двое, подошли к раненому и заговорили между собой по-немецки. По обрывкам фраз Александр догадался, что его не убьют, а куда-то повезут. Так Александр Швец попал в харьковский лагерь военнопленных. По дороге ничего не просил, не говорил, потому что понимал: бесполезно. В концлагере почувствовал все его «прелести». — Комендантом лагеря был финн, настоящий палач, даже вид у него был, как у палача, — рассказывал — Всегда ходил с палкой. Если что-то или кто-то не понравится, тут же палкой даст раза три-четыре. Александр разорвал свои кальсоны, кое-как перевязал рану, но ходить все равно не мог. Один раз кто-то из товарищей по несчастью нашел ржавую консервную банку и как-то сумел принести ему порцию «супа», в котором, кроме воды, плавали всего несколько горошин. Это вся еда за несколько дней. К счастью (наверно, это слово здесь уместно), Александра перевели в другой лагерь. Брать не хотели (идти-то сам не может!), но военнопленные на руках донесли товарища до вагона. Приехали в Днепропетровск. Спустя годы Александр Сергеевич, рассказывал об этом лагере, употребит слово «неплохой». Видимо, потому, что здесь ему подлечили ногу, и рана затянулась, потому что кормили военнопленных три раза в день. И суп из конины давали, и перловую кашу, и целых 300 граммов хлеба.В марте или апреле (какой там счет времени!) 1943 года часть днепропетровских военнопленных отправили в Берлин — в лагерь № 312. Жили в бараках по 500—600 человек, нары — трехъярусные, роба — в черно-белую полоску. Александр Сергеевич вспоминает, что одежда была чем-то пропитана и в холод не согревала, а, наоборот, охлаждала тело. Но кого это волновало? Немцы тщательно следили лишь за тем, чтобы в бараках не заводились вши, очень уж боялись этих маленьких насекомых. Если обнаружат их, то барак могли сжечь вместе с людьми. Потому военнопленным регулярно устраивали баню: загоняли в зал по 200—300 человек одновременно и сверху поливали водой. После облачали в чистую одежду. Бараки внутри, пол, нары обрабатывали карболкой. Эту работу в своем бараке было поручено выполнять Александру. Попробуй пропусти что-то или обработай некачественно — настигнет расправа. Рацион берлинского концлагеря состоял обычно из 300 граммов эрзац-хлеба и полулитра эрзац-кофе утром, 750 граммов брюквенного супа, 1—2 нечищеных картофелин в обед и полулитра эрзац-кофе вечером. Этой пищи едва хватало для поддержания минимальных физических сил. Многие умирали: кто — от истощения, кто — от болезней, кто от тяжелого физического труда. Дожившие до какого-либо праздника удостаивались «подарка»: к пайку добавляли по 20 граммов маргарина. А в день рождения Гитлера был и вовсе «шикарный» стол: давали по кусочку масла и сахара, кофе забеливали молоком. Знайте, мол, своего добродетеля! А как жить хотелось! В феврале 1945 года, когда советские войска начали сжимать кольцо и приближаться к Берлину, большую часть военнопленных переправили в Бухенвальд. — Нас выгрузили, и мы пошли. Метров 700 шли пешком. На воротах лагеря было написано: «Jedem das seine» — «Каждо-му свое», — вспоминая эти события, Александр Сергеевич очень волновался — Я ступил на территорию этого лагеря и напрочь отбросил надежду, что смогу остаться в живых. Думал, что здесь мой конец, больше никогда не увижу ни маму, ни близких, ни родину. А как жить хотелось! Узника Швеца определили в барак № 52, где таких, как он, находилось около 800 человек. «Фабрика смерти» работала бесперебойно. Каждое утро пленных выгоняли на улицу, строили в шеренгу по четыре с определенным интервалом, чтобы был виден каждый. Врач-эсэсовец ходил между рядами и называл номер пленного (на шее висела табличка с номером). Кого назвали — выходили из строя. Выходили умирать. Потому что потом их умерщвляли угарным газом в специальных машинах- душегубках, а тела сжигали в крематории, располагавшемся здесь же, на территории концлагеря. Удешевление технологии уничтожения людей в Германии в те годы стало наукой. Для массового умерщвления строили газовые камеры. Трупы жертв использовались в промышленных целях — для получения мыла и дубления кож. Из человеческих волос на фабриках изготавливали тюфяки и теплые носки. Пепел сожженных в крематориях тел порой применяли как удобрение на огородах. В некоторых немецких квартирах абажуры «украшали» куски татуированной человеческой кожи. В Бухенвальде поначалу прах сожженных собирали в специальные жестяные банки, писали номер пленного. А потом, когда сразу сжигали по многу людей, уже не успевали фиксировать, золу просто-напросто выметали в протекающую рядом речушку. Умерших ночью людей пленные относили и складывали в сортире. Их тоже сжигали. Александр Швец избежал смерти чудом, потому что жажда жизни оказалась сильнее страха. — Я рисковал, хотя надежды было мало, — рассказывал Александр Сергеевич. — Когда немцы назовут все номера, идут в туалет — смотрят, какие номера там, кто из этих названных номеров уже умер. Так я в этот момент снимал свой номер, надевал его на шею умершему, а номер умершего — себе. Мой номер назвали, а он будто умер. Так я успел сделать три раза. И хотя на вид мы были все одинаковые — кожа да кости (тогда, в 23 года, я весил всего 36 килограммов), эсэсовец все-таки меня заприметил. «У, рус швайн, — говорит по-немецки. — Еще живешь? Завтра лично за тобой приду». Я и думал, что завтра мне придет конец. Но назавтра примелькавшегося немцу хромого русского узника не оказалось. По совету товарища Александр спустился в канализационную трубу. Около суток простоял по шею в дерьме — ждал: этот товарищ должен был, как обещал, вытащить его наружу. И чудо случилось! Александра освободили. Он тогда не знал, что еще в 1943 году в бухенвальдском концлагере советские военнопленные организовали несколько подпольных групп. А в начале 45-го в лагере тайно готовились к вооруженному восстанию. Пленные, работавшие на военном заводе, скрытно собирали по частям пистолеты, винтовки, изготавливали кинжалы. Поэтому буквально через сутки, в ходе восстания, были освобождены и все остальные пленные Бухенвальда. С тех пор 11 апреля 1945 года Александр Сергеевич считает своим вторым днем рождения. И это так, ведь еще в августе 44-го на запрос матери Александра в военкомат пришло извещение, в котором четко было написано: «Ваш сын красноармеец Швец Александр Сергеевич, уроженец Гомельской области, находясь на фронте, пропал без вести в сентябре 1941 года». Поэтому мама, увидев сына на пороге дома, упала без чувств. Но доставшаяся мучениями свобода не принесла большой радости: «волчий паспорт» еще долго напоминал о себе. На работу никуда не брали, Александра гнали отовсюду, как плохую собаку. Поступил в Гомельский пединститут — через несколько месяцев велели оставить учебное заведение в 24 часа. Плен тогда приравнивался к предательству. Со временем законы стали «мягче», и Александр в 1948 году закончил Полоцкий лесной техникум, по распределению поехал в Карелию, где был назначен и. о. лесничего Мегрозерского лесничества. Однако «пятно концлагеря» не позволяло вышестоящему начальству снять эти самые «и.о.» аж до 1964 года! Потом и в партию приняли. — Вот тогда только я почувствовал себя настоящим человеком! — вздыхал, подытоживая Александр Сергеевич. — Получается, что вся моя жизнь прошла в борьбе за это. Александр Сергеевич проработал в Олонецком лесхозе 38 лет. Те, кто трудился с Александром Сергеевичем в одно время, отзывались о нем как о человеке исключительного трудолюбия, честном и порядочном. Сколько километров за эти годы исходил он с палочкой: раненая нога всегда давала о себе знать!