Афанасий

Михайлович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

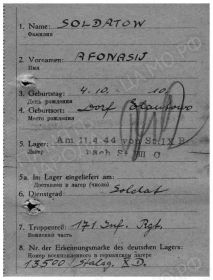

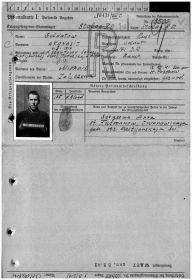

Афанасий Солдатов служил в 171-ом пехотном (стрелковом) полку, который был направлен на защиту подступов к Ленинграду. На основании данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ) 12 июля 1941 года в бою за Порхов Ленинградской области Афанасий попал в плен - в концлагерь Шталаг - Витцендорф (Shtalag X D (310) Wietzendorf).

А.М.Солдатов воевал на фронте всего две-три недели, но даже за этот короткий срок он проявил себя как отважный воин. За мужество, проявленное в боях за Порхов, он был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени.

В честь 40-летия Победы Афанасий был отмечен памятной медалью.

Боевой путь

Воспоминания

О нашем деде - Афанасии Михайловиче Солдатове

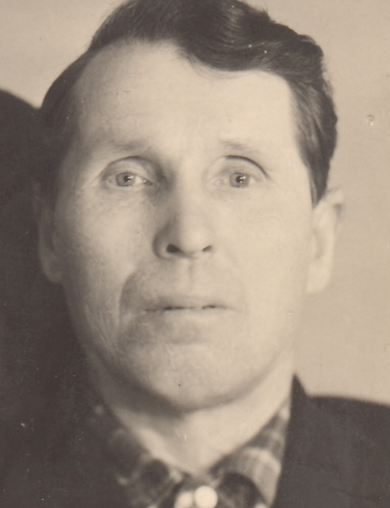

В первые дни войны 1941 года Афанасий был призван на фронт. Он знал, что оставляет дома беременную жену. Сначала он писал письма домой, поддерживал жену, наказывал беречь себя и новорожденного сына Валентина, но вскоре письма прекратились… На основании данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ) 12 июля 1941 года в бою за Порхов Ленинградской области Афанасий попал в плен. Афанасий служил в 171-ом пехотном (стрелковом) полку, который был направлен на защиту подступов к Ленинграду. 171-ый стрелковый полк входил в состав 182-ой стрелковой дивизии, 22-го стрелкового корпуса, 11-ой армии под командованием генерал-лейтенанта В. И. Морозова, Северо-Западного фронта, Главного командования Северо-Западного направления - Главком маршал К. Е. Ворошилов. Военно-политическое руководство Германии особое место отводило захвату Ленинграда, учитывая его значение как крупнейшего политического, экономического и военно-стратегического центра страны. Взятие Ленинграда и овладение побережьем Балтийского моря рассматривалось как важнейшая цель наступления вермахта, что и было закреплено в плане нападения на Советский Союз — «Плане Барбаросса». В этой директиве овладение Ленинградом считалось «неотложной задачей». Выполняя указания Ставки, 5 июля Военный совет фронта создал Лужскую оперативную группу под командованием генерал-лейтенанта К. П. Пядышева. В ее состав кроме стрелковых дивизий, отведенных с фронта севернее Ленинграда, вошли три дивизии народного ополчения, ленинградские училища — стрелково-пулеметное и пехотное. На юго-запад были переброшены почти все артиллерийские полки Резерва Главного Командования (РГК). Развернулось строительство оборонительных сооружений. Хотя оборонительные работы на Лужском рубеже не были завершены, на направлениях вероятного движения немецких танков были установлены минные поля, вырыты противотанковые рвы, на лесных дорогах устроены завалы. Обстановка на северо-западном направлении продолжала осложняться. ________________ Город Порхов как деревянная крепость был основан в 1239 году новгородским князем Александром Ярославичем, впоследствии прозванным Александром Невским, в ходе создания системы крепостей на реке Шелонь с целью защиты юго-западных подступов к Новгороду. Немецкие войска 6 июля взяли Остров, а 9 июля — Псков. Таким образом, противник к 10 июля овладел почти всей Прибалтикой и вторгся на дальние подступы к Ленинграду. Началась битва за Ленинград — самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны. 10 июля, немецкие и финские войска перешли в наступление на юго-западных и северных подступах к Ленинграду. Почти одновременно противник нанес удары на лужском, новгородском и старорусском направлениях, в Эстонии, на петрозаводском и олонецком направлениях. 10 июля 1941 года 4-я танковая группа гитлеровцев начала наступление с рубежа рек Великая и Череха в направлении на Лугу, Порхов и Старую Руссу. В пять часов утра 10 июля перед Порховым была зафиксирована колонна из 50–60 танков, на подступах к деревне Боровичи также было выявлено скопление 50–60 танков. Немцы ворвались в Порхов примерно в полночь. Главной их целью, конечно же, стал мост через реку Шелонь, но, когда фашистские передовые отряды начали переходить по нему, мост взлетел на воздух. Боевая группа немецкого полка немедленно заняла оборону фронтом на восток и юго-восток и принялась отражать мощные советские контратаки. Атаки следовали одна за другой, утром 11 июля в дело вступила советская авиация. Весь день Красная армия пыталась отбить Порхов, но к вечеру, с подходом фашистских частей 8-го моторизованного полка контратаки ослабели, а к ночи, после подхода в Порхов танков 8-ой танковой дивизии прекратились вовсе. Так, с 11 июля 1941 года начались более чем два с половиной года оккупации Порхова. Основную тяжесть боев за Порхов вынесли 180-я и 182-я стрелковые дивизии 22-го эстонского территориального корпуса, но принимали участие в бою и другие части. Это были и артиллеристы 670-го артиллерийского полка 9-й артиллерийской бригады противотанковой обороны и танкисты 3-й танковой дивизии. В окружении солдаты держались до конца. Кто-то смог выйти к своим или пробраться к партизанам, но таких было немного, большинство, в том числе и Афанасий, попало в нацистский плен. В основном, в плен попали обессиленные, измученные люди, нередко раненые, контуженные, в полубессознательном состоянии. Дорога из России вела Афанасия в концлагерь Шталаг - Витцендорф (Shtalag X D (310) Wietzendorf), рассчитанный на 50 тысяч человек. Wietzendorf является муниципалитетом в районе Heidekreis, в Нижней Саксонии, Германия. Он находится около 11 км к юго-востоку Soltau, и в 50 км к юго-западу Люнебург. Военнопленные шли пешком через сожженные деревни и города. Дети, женщины, старики со слезами и упреком смотрели на бывших бойцов. Конвоиры на глазах остальных добивали солдат, которые уже не могли идти от ран и болезней. На территории Германии мирные жители бросали шоколад и печенье солдатам, крича: «Рус! Рус!». Годы, проведенные в концлагере, были наполнены издевательствами, смертями и каторжным трудом. В начале территория лагеря была голым полем без каких-либо помещений и других инфраструктур. Первых военнопленных привезли в июле 1941 года, таким образом, дед был одним из первых военнопленных этого концлагеря. Десятки тысяч советских военнопленных "жили" здесь в земляных норах и другом примитивном самодельном "вспомогательном жилье", сами копали свои землянки, позже строили бараки. Катастрофические гигиенические условия, недостаточное питание привели к тому, что в октябре 1941 года началась эпидемия сыпного тифа. С ноября 1941 по февраль 1942 года больше 14 000 военнопленных из 18 000 умерли от голода, холода, сыпного тифа и других болезней. Погибших хоронили в общей могиле. Летом 1942 года, в июле-августе, лагерь Витцендорф стал частью лагеря STALAG XB Sandbostel /Зандбостель, и в нем содержалось по август 1943 года незначительное количество советских военнопленных. Кроме того, лагерь служил для отбора советских военнопленных, которые присылались на принудительные работы. В общей сложности в этом лагере более 16 000 красноармейцев умерло от голода, холода, издевательств и болезней. На кладбище советских военнопленных в Майнхольц (Meinholz) в 1945 году был установлен обелиск в память о них. В концлагере Афанасий познакомился со своими земляками-фурмановцами Борисом Смирновым из м.Лопатино и Алексеем Люлиным с Рабочего поселка. Так они и держались вместе. Афанасий был невысоким, сухощавым, но очень выносливым. Он вызывался на любые работы, особенно, если эти работы велись за пределами лагеря. Постоянно голодные, пленные съели всю траву на территории концлагеря, поэтому Афанасий, уходя на работу, сам ел там траву и опилки и приносил в сапогах эту еду своим товарищам. После освобождения концлагеря советскими войсками те военнопленные, которые остались в живых, были переправлены в СССР. Доставка граждан в проверочно-фильтрационные пункты осуществлялась под конвоем войск НКВД. Они же и охраняли эти пункты. Афанасий вместе с другими репатриированными военнопленными был направлен в Украину, в чистую степь. Пленные сначала рыли землянки и жили там, потом начали строить бараки. Также они вручную добывали уголь и строили шахты. Место, которое осваивали бывшие заключенные, в настоящее время называется город Шахты. Он находится в Ростовской области на реке Грушевка, в 26 км от таможенного перехода на границе с Украиной, в 35 км от реки Дон и в 68 км от Ростова-на-Дону. В 1947 году, когда все документы были перепроверены, и было доказано, что Афанасий оказался в плену не из-за собственной трусости, а стал невольным пленником фашистов, он вернулся домой, в Фурманов. Вернувшимся к месту жительства репатриантам выдавалось специальное удостоверение вместо паспорта, и запрещался выезд в другие районы и области. Все прибывшие репатрианты ставились на оперативный учет в органах НКВД. Афанасий не рассказывал о войне, о жизни в концлагере. Он не смотрел фильмы о Великой Отечественной войне. Как только что-то вспоминалось, его кожа покрывалась мурашками, а волосы на голове начинали шевелиться… После войны дружба Афанасия с Алексеем Люлиным и Борисом Смирновым не закончилась. Мужчины часто приходили в ____ Репатриа́ция (от лат. repatriate) — возвращение на родину. гости к Солдатовым. И всегда эти взрослые мужчины с порога падали в ноги к Афанасию и плача повторяли: «Мы выжили только благодаря тебе… Если бы не ты…». Иногда след былой войны напоминал о себе. Если в стране или области случалась чрезвычайная ситуация, Афанасия вызывали в специальные органы, где шло дознание. Тогда он приходил домой поникшим, опустошенным. Клеймо «враг народа, военнопленный» не давало покоя. Однажды, в начале 50-х годов, он и другие бывшие пленные были направлены на сплав леса по Волге. Афанасий воевал на фронте всего две-три недели, но даже за этот короткий срок он проявил себя как отважный воин. За мужество, проявленное в боях за Порхов, он был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. В честь 40-летия Победы Афанасий был отмечен памятной медалью.

После войны

Афанасий вернулся домой в 1947 году, и сразу женился. Его жена Анна - труженик тыла.

Как у всех советских граждан, послевоенная жизнь этой семьи протекала в трудах и заботах. Вернувшись домой, Афанасий устроился работать в СМУ №8 (строительно-монтажное управление). Вместе с другими рабочими он закладывал строительство п.Мичурина. Красные двухэтажные дома по улице Демьяна Бедного – это самые старые дома микрорайона, их начали строить в 1951 году. Афанасий не работал строителем, он был извозчиком и подвозил на лошади необходимый строительный материал для работ.

Когда свой дом был перестроен (сначала сделали переднюю и кухню, а из старого материала – мост, затем боковушку, двор), жить стало намного легче. На дворе появилась своя скотина, стали ухаживать за своим огородом. Вся семья с удовольствием ела то, что вырастили и законсервировали сами. В погребе хранили картофель, морковь, свеклу, лук, варенье, компоты, сало, грибы, а зимой на дворе - квашеную капусту, яблоки в деревянной кадке и кисленицу.

Афанасий был отличным грибником и даже не в грибной год приезжал с полными корзинами. Он ездил за грибами на велосипеде, всегда один. У него были свои маршруты.

Говорят, «нам песня строить и жить помогает». Так и семье Солдатовых помогала песня. Анна и Афанасий очень хорошо пели. Соседи, друзья, близкие очень любили, когда они пели дуэтом, всегда просили их исполнить народные и советские песни. Одной из любимых песен Анны была эта песня:

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так счастлив был бы человек!

В доме всегда было чисто, окна украшали белые накрахмаленные вышитые занавески, на подоконнике – герань, а в главном углу – иконы.

Афанасий и Анна были сильными людьми. Их уважали дети, коллеги, соседи, друзья. Они прожили честную жизнь. Жизнь, наполненную горем, и в то же время - светом, радостью, трудом. Они воспитали детей, помогли вырастить внуков и увидели правнуков.

За добросовестный труд Афанасий неоднократно был награжден Почетными грамотами. Уходил на пенсию Афанасий из фурмановского торга, где работал извозчиком в общепите. В знак поощрения ему была подарена лошадь, она стала не только его помощницей, но и другом.