ИВАН

ДМИТРИЕВИЧ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

СУКРУШЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

(1905-1942).

Красноармеец.

Иван Дмитриевич Сукрушев родился 29 августа 1904 г. Его отец Дмитрий Алексеевич и мать Анна Михайловна жили в деревне Канцар, Сивинского района Пермской области. Были крестьянами, жили в достатке.У них родились семь детей: Николай, Екатерина, Иван, Зинаида, Александр, Анна и Алексей. Старший сын Николай в период гражданской войны ушёл добровольцем в Красную армию и был убит белогвардейцами. Иван и Александр погибли во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Женой Ивана Дмитриевича была Ирина Екимовна Мальцева, 1907 года рождения. Они жили в деревне Канцар, там у них родились трое детей: дочь Александра (1930) и сыновья Борис(1932)и Владимир (1934). Александру долгое время, до самого её отъезда в Свердловск в 1946 г., все в деревне звали Тамарой, хотя в свидетельстве о рождении она была записана именно как Александра. Александра Ивановна является матерью авторов этой страницы; таким образом Иван Дмитриевич Сукрушев приходится нам дедом.

Перед войной большая и дружная семья Ивана Дмитриевича уже жила в деревне Савичи, Сивинского района Пермской области. Полдома в Савичах он купил примерно за 1-2 года до войны. Они ещё год с чем-то жили до этого на съемной квартире в Савичах. В 1940 г. в Савичах родился их четвертый ребёнок – дочь Маргарита, которую все называют Рита. Иван Дмитриевич очень любил жену и детей, жену иначе как Ирочка никогда не называл. Он был очень трудолюбивым. В довоенные годы работал в МТС комбайнёром, был на хорошем счету, его ценили. Кроме этого, он умел искусно обрабатывать дерево и сделал для дома всю необходимую мебель – буфет, кровати, стол, стулья и др. Все эти вещи были добротными и очень красивыми. Имел он и велосипед, который обычно висел на железных крючьях на стене в прихожей. (В те времена мало у кого в деревне был велосипед). С началом войны Иван Дмитриевич был призван в армию и, по воспоминаниям его дочки Александры, даже были проводы, но в последний момент его задержала администрация с работы, так как нужны были комбайнёры. Вероятно, у него некоторое время была бронь.

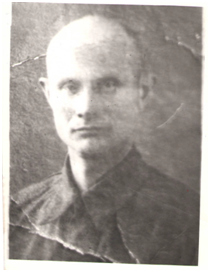

Из воспоминаний Александры Ивановны, которые мы записали в 2015 г.: «В январе 1942 г. отца вновь призвалии отправили в Пермь, где он вместе с другими призывниками один месяц жил в казармах и обучался военному делу. Семья получила от него всего два кратких письма. В первом были строки: «14 февраля едем на фронт» и в это же письмо была вложена фотокарточка.Видимо, их всех фотографировали перед отправкой на фронт. Это последнее фото – единственное, что осталось у меня от отца, я до сих пор его храню. Кстати, мой сын Серёжа очень похож на своего деда Ивана. Потом семья получила последнее краткое письмо - поздравление с 1-м Мая, в котором отец очень тепло и душевно поздравлял нас (жену и деток) и родителей с праздником, выражал самые лучшие пожелания, а в конце была маленькая приписочка: «А мы погибаем в волховских болотах». В армии отец был минёром. Из книг о войне я знаю, что их завели далеко вглубь болот и они могли идти только по настилу и только ночью. Отец был убит и похоронен в братской могиле в деревне Малиновка. Сейчас там урочище и нет никого».

О гибели Ивана Дмитриевичасемья узнала в конце июня 1942 г., когда получила похоронку, отправленную штабом 163-го отдельного стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии (54-я армия): «Ваш муж, к-р Сукрушев Иван Дмитриевич, уроженец Молотовской обл., Сивинский р-н д. Савичи в бою за Социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив геройство и мужество был убит 1.06.1942 г. Похоронен в районе дер. Малиновка Ленинградской обл.».

В Ленинградской области есть двеМалиновки. Они расположены довольно далеко друг от друга – одна в Киришском, другая и Тосненском районах. Но дети И.Д. Сукрушева, искавшие сведения о месте его гибели, этого не знали.В 1996 г. краткая информация о нём была опубликована в мемориальном издании «Книга памяти Пермской области. 1941-1945» (Пермь, «Пермская книга», 1996.Т. 13; С. 198): «Сукрушев Иван Дмитриевич, д. Савичи Сивинского р-на. Призван 1942. Рядовой 163-го отд. стр. полка. Погиб 1 июня 1942. Похоронен в д. Малиновка Ленинградской обл.».

Сын Владимир Иванович в 1996 г. написал запрос в военный архив в г. Подольске (Московская обл.). Из архива был получен ответ: «…По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено, что сапёр 163 стрелкового полка 11 стрелковой дивизии рядовой Сукрущев Иван Дмитриевич, 1904 г. р., … призван в СА Савинским РВК, погиб 1.06.42 г., похоронен: д. Малиновка, Тосненского р-на». Этот ответ в дальнейшем внёс путаницу в сведения о месте гибели И.Д. Сукрушева. И лишь в 2009 г., когда Александра Ивановна получила письмо с документами от поисковой организации из Казани, стало известно истинное место захоронения И.Д. Сукрушева- деревня Малиновка Киришского района Ленинградской области. ОБД Мемориал о И.Д. Сукрушеве в 2015 г. указывает такие же сведения: «Первичное место захоронения - Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Малиновка, в районе».

В годы войны деревня Малиновка Киришского района располагалась возле рабочего посёлка Кириши, между болотами Красный Мох и Большой Мох, недалеко от болота Чагодинское. Сейчас этой деревни нет, на современной карте Киришского района она обозначена как урочище Малиновка. Рядом, между этими же болотами расположены урочища Липовик и Дубовик. После войны ряд деревень исчезли с карты, в том числе Малиновка, Липовик, Дубовик, Зенино, Доброе. Вместо них теперь – урочища. Деревня Липовик впервые упоминается в 1500 г. в Писцовой книге Водской пятины. В начале ХХ века Липовик - одно из важнейших селений волости, в нём имелась Липовикская земская школа. Деревня принадлежала приходу Покровской церкви в селе Тигода. Кроме общих праздников, у прихожан уважались дни: Иоанна Предтечи, Пророка Илии, Николая, Параскевы, Козмы и Дамиана, Петра и Павла. Хотя в деревне Липовик и имелась православная часовня (Иоанна Богослова), она являлась оплотом раскольников-федосеевцев. В 30-е годы - Липовский сельсовет Киришского района, расстояние до райцентра – 29 км. С 1941 по январь 1944 г. Липовик находился под германской оккупацией. После войны деревня не восстановлена;она обозначена на памятной плите «Погибшим деревням» в г. Кириши.Во время войны здесь проходил передний край. В 1942 г., когда наши наносили удар на Любань (54-я армия), именно тут они были остановлены немецкими частями. Линия фронта шла от Погостья, через Липовик, Дубовик и далее к Посадникову острову. Это место ожесточённых боёв и больших потерь с обеих сторон. До сих пор тысячи наших солдат и офицеров лежат не похороненными в этих лесах. Специфика боёв в этих местах такова, что боевые стычки происходили по всему лесу. Если говорить точнее, постоянной линии фронта тут не было. Она меняла своё положение, многие укрепления переходили до 1944 г. из рук в руки по много раз.

Об одном из боёв возле деревни Малиновка, который произошёл в феврале 1942 г., рассказал в своих воспоминаниях участник тех событий гвардии майор в отставке П. Бутурлакин: «…Приволховье. Лесные дебри, болота, укрытые метровым слоем снега, редкие деревушки. Зимой 1941-1942 годов в этих местах кипели жесточайшие бои. В труднейших условиях – морозы, абсолютное бездорожье, нехватка боевой техники и боеприпасов – они[советские войска] не только отражали удары врага, но и теснили его, метр за метром освобождая советскую землю». Далее автор рассказывает о подвиге полковых разведчиков, которые ценой своих жизней не допустили продвижения врага. И далее: «В лесной глухомани Приволховья стоит деревушка Малиновка. В тех местах находится братская могила разведчиков 9-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии, костяк которой в то время составляли уральцы – дивизия была сформирована в Свердловской области». (Бутурлакин П. Подвиг разведчиков. Газ. Патриот (Пермь), 22 февраля 1987).

В 1942 г. на Волховском и Ленинградском фронтах разыгрались события, ставшие одними из наиболее трагических в истории войны. Для прорыва блокады Ленинграда была задумана Любанская наступательная операция, которая длилась с 7 января по 30 апреля 1942 г. В ней принимали участие 52-я, 2-я ударная, 59-я и 4-я армии Волховского фронта, а также 54-я армия Ленинградского фронта. 6 февраля Ставка приказала усилить 54-ю армию и не позднее 1 марта перейти в наступление на Любань, где армия должна была соединиться с войсками 2-й ударной армии Волховского фронта. Продвижение советских войск осложнялось тем, что на сотни километров вокруг простиралась лесисто-болотистая местность, наступление велосьв условиях бездорожья, по глубокому снегу. 10 марта были достигнуты некоторые успехи: 285-я стрелковая дивизия преодолевает железную дорогу у разъезда Жарок; также сопротивление противника было сломлено в полосе 281-й, 198-й и 11-й дивизий. 16 марта в бой был введён 4-й гвардейский стрелковый корпус, и армия продолжила наступление в направлении Любани на населённые пункты Кондуя, Смердыня, Кородыня, освободив которые, к концу марта сумела выйти к реке Тигода, что было приблизительно в 15 км от Любани и в 30 км от войск 2-й ударной армии. Там противник, используя резервы, остановил войска 54-й армии. Все дальнейшие попытки прорвать немецкую оборону остались безуспешными, равно как и попытки расширения зоны прорыва по флангам. 54-я армия не смогла соединиться в Любани с войсками Волховского фронта и операция в целом была обречена на неудачу. В середине апреля 54-я армия перешла к обороне. Результатом действий армии в течение четырёх месяцев стал прорыв обороны по железной дороге и захват территории в глубину до 20 км, по фронту до 22 км. Горловина прорыва по железной дороге составляла всего 15 км, из них 8 км - болота.

11-я стрелковая дивизия входила в состав 54-й армии Ленинградского фронта с февраля по август 1942 г.С ноября 1941 г. дивизия находилась на пополнении в Ленинграде и в начале января 1942 г. по Ладожскому озеру совершила марш в Войбокало. С 13 января, сменив части 3-й гвардейской стрелковой дивизии, наступала на станцию Погостье, вела ожесточённые бои за станцию.Вынесла на себе основную тяжесть боёв начала 1942 г. за Погостье, достаточно глубоко вклинившись в оборону противника. Дивизия ведёт непрекращающиеся бои у станции, частично попадает в окружение. К 29 марта 1942 г. части дивизии освобождают урочище Кондуя. Только в мае 1942 г. дивизия, неоднократно пополнявшаяся, перешла к обороне.В этот период дивизией командовали: генерал-майор В.И. Щербаков (сент 1941- март 1942) и полковник И.В. Грибов (март – ноябрь 1942). С 22 мая по 9 июня 1942 г. 11-я стрелковая дивизия занимала прежний oбopoнительный рубеж, создавая неприступную противотанковую оборону и организованную систему пулемётного, миномётного и артиллерийского огня перед передним краем занимаемого рубежа, в направлении на Липовик. Результаты Любанской наступательной операции были катастрофическими. Только убитыми Красная армия потеряла более 100 тысяч человек, десятки тысяч оказались в плену. Цели операции не были достигнуты. 2-я ударная армия Волховского фронта была окружена и уничтожена. Небольшие территориальные приобретения у Погостья, где вела бои 11-я стрелковая дивизия, были одними из немногих успехов Любанской наступательной операции.

В 2005 г., накануне 60-летия Победы, Александра Ивановна обратилась спросьбой к официальным органам в г. Любань (Тосненский р-н) увековечить имя отца и в том же году оно было нанесено на мемориальную плиту братского захоронения погибших в Великой Отечественной войне в г. Любань (ул. Берёзовая Аллея). В 2006 г. её пригласили на торжества, посвящённые 9 мая. Приехали родственники и других погибших, всем дали бесплатное жильё и питание. А 9 мая в торжественной обстановке состоялся митинг и салют. Там покоятся солдаты, чьи фамилии были известны, а также безымянные, которые были перезахоронены из разных мест. Приехав из Любани, мать рассказывала нам: «Когда я стояла возле памятника, я почувствовала, что отца здесь нет». До поездки в Любань она написала заявление местным властям с просьбой увековечить имя отца и в том же 2005 году его имя было нанесено на мемориальную плиту в городе Любань. Однако из-за ошибки, допущенной в документе военных лет, а именнов «Именном списке безвозвратных потерь младшего начальствующего и рядового состава 163-го полка 11-й дивизии с 31 апреля по 5 мая 1942 г», там оказалась фамилия «Сукрущев». Кстати, в ОБД Мемориал фамилия указана правильно – Сукрушев.

Через два года, в мае 2008 г. Владимир Иванович с сыном Николаем приехали в Любань, побывали у мемориальной плиты и сделали много фотографий.Александра Ивановна ещё в Любани познакомилась с членами поисковой организации из г. Казань(OMO Объединение «Oтeчество» республики Татарстан, Meжрегиональный информационно-поисковый центр). В 2009 г. эта поисковая организация прислала Александре Ивановне большое письмо с документами, в которых, как уже было сказано выше, точно указывалось место гибели её отца. В письме также говорилось:«Для сведения сообщаем, что на мемориал были нанесены фамилии погибших, а сами останки остались в районе захоронения». 13 мая 2012 г.на воинском мемориале в урочище Липовик и Дубовик Киришского муниципального района благочинным Тосненского округа, настоятелем Свято-Троицкого храма г. Кириши была отслужена Панихида о воинах, на поле брани убиенных.

Заглавная фотография: И.Д. Сукрушев перед отправкой на фронт. Пермь, февраль 1942 г.

Дополнительные фото: 1. Общий вид мемориала в Любани, 2008 г. 2. Мемориальная плита с именем И.Д. Сукрушева (второй снизу), 2008 г. 3. Во время панихиды в урочище Липовик-Дубовик, 2012 г.

Страницу создали и ведут: Наталия Львовна Тихонова (в девичестве – Тенюкова) и Сергей Львович Тенюков. Апрель 2015 г.