Николай

Николаевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Родился 29 декабря 1914 года (по новому стилю - 11 января 1915) в городе Екатеринодаре (ныне Краснодар). Его родители: Николай Николаевич (1877-12.04.1947) и Екатерина Викторовна (около 1890-3.08.1921).

Со старшим братом Михаилом рано остались без матери. Отец вскоре женился во второй раз на Зинаиде Даниловне Лопухиной (которая тоже была вдовой и имела сына от первого брака). Так у них появился сводный младший брат - Роман Александрович Лопухин, будущий врач, участник ВОВ.

По окончании в 1931 году 9 классов краснодарской школы Николай Николаевич, жил два года в Москве в семье своего дяди Андрея Николаевича Игумнова и работал слесарем. После этого вернулся в Краснодар и поступил в Кубанский медицинский институт, который окончил в 1938 году по специальности врача лечебника.

Был направлен врачом в Красноярск.

Призван в ряды Красной Армии 31 октября 1939 (Петровский РВК, Орджоникидзевский край), где служил военным врачом в 383-м (13-м) отдельном медико-санитарном батальоне 119-й Красноярской стрелковой дивизии (сформированной в августе 1939 года, позднее переименованной и преобразованной в 17-ю гвардейскую сд). В составе дивизии принимал участие в Советско-финляндской войне (1939 - 1940).

Занимаемые должности: младший врач полка (до декабря 1939), врач-ординатор терапевтического отделения (декабрь 1939 - апрель 1940), врач-ординатор (апрель 1940 - июль 1941).

С июля 1941 года по сентябрь 1945 принимал участие, в составе той же 17-й сд в Великой Отечественной и Советско-японской войнах, которая в составе 22-й, 41-й и 39-й армий принимала участие в боевых действиях на Калининском, 1-м Прибалтийском, Западном, 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах.

Врач-ординатор (июль 1941 - август 1942), командир медсанбата (август 1942 - сентябрь 1942), командир госпитального взвода (сентябрь 1942 - ноябрь 1942).

В октябре 1942 в медсанбат 17-й сд. прибывает, только что окончившая Саратовский медицинский институт, врач Антонина Дмитриевна Харченко, будущая жена Николая Николаевича.

Командир медроты (ноябрь 1942 - сентябрь 1943), старший врач (сентябрь 1943 - декабрь 1943), командир приемно-сортировочного отделения (декабрь 1943 - апрель 1944), командир терапевтического взвода (апрель 1944 - сентябрь 1945). Гв. капитан медслужбы (на июль 1944).

Закончил войну в звании гвардии майора медицинской службы.

После окончания войны с Японией с сентября 1945 по июнь 1948 года продолжал служить врачом в составе 17 гв. сд. в районе города Цзиньчжоу, Манчжурия (Китай).

Командир терапевтического взвода (сентябрь 1945 - апрель 1947), командир терапевтического отделения (апрель 1947 - июнь 1948).

12 апреля 1946 в Советском консульстве города Дальний (Китай) состоялось бракосочетание Николая Николаевича Игумнова и Антонины Дмитриевны Харченко (Игумновой), с которой они прожили в счастливом браке 31 год.

С сентября 1948 по июль 1950 года проходил обучение (которое окончил с отличием) на Лечебно-профилактическом факультете Военно-Медицинской академии им. С. М. Кирова в Ленинграде по специальности - Инфекционные болезни.

2 декабря 1949 ему присвоено воинское звание - подполковник медицинской службы.

После окончания Военной Академии до выхода на пенсию продолжал служить врачом в Вооруженных Силах СССР. Все это время занимал должность начальника инфекционного отделения в военных госпиталях (июль 1950 - сентябрь 1969).

Служил и проживал с семьей в Болграде, Одесской области (1950 – 1962).

Окончил с отличием полугодичные Высшие академические курсы Военно-Медицинской академии им. С. М. Кирова по специальности инфекционных болезней (22 февраля 1957).

Далее, с 1962 по 1969 год, в составе Северной группы войск проходил службу за границей - в Польской Народной Республике. Его госпиталь располагался в городе Легница, где так же был расположен штаб СГВ. В Польше Легницу называли «малой Москвой». Семья проживала с ним здесь же.

По состоянию здоровья уволен с военной службы с правом ношения военной форменной одежды (29 сентября 1969).

После выхода на пенсию проживал с семьей в родном ему Краснодаре. Преподавал на военной кафедре Кубанского медицинского института. В 1971 году принимал участие в семинаре для преподавателей мединститутов по «Избранным вопросам МСГО» (Медицинская служба гражданской обороны) в центральном ордена Ленина институте усовершенствования врачей (Москва).

Отличник здравоохранения.

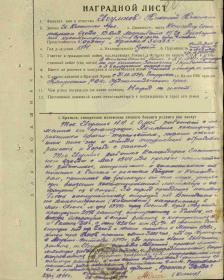

Награжден:

Орденами: «Красной звезды» (1944), «Отечественной войны II степени» (1945), «Красной звезды» (1955).

Медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1945), «За Победу над Японией» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1946), «За боевые заслуги» (1950) и множеством юбилейных медалей.

У Николая Николаевича и Антонины Дмитриевны Игумновых двое детей (сын - инженер и дочь - врач), пятеро внуков, три правнука и две правнучки.

Умер 9 марта 1977 года в Краснодаре. Похоронен на Славянском кладбище Краснодара.

Боевой путь

Боевой путь 17-й сд:

Принимала участие в Советско-финляндской войне (1939 - 1940).

Участие в Великой Отечественной войне:

Первый бой дивизия приняла 13 июля 1941 года западнее Оленино (Калининской области). С 19 октября 1941 года дивизия вошла в состав войск образованного Калининского фронта.

Дивизия отличилась в декабре 1941 года, приняв участие в Калининской наступательной операции, форсировала Волгу, организовав плацдарм и в результате был освобождён город Калинин (Тверь).

17 марта 1942 года за мужество и героизм личного состава дивизии проявленные в боях против вооружённых сил нацистской Германии присвоено почётное звание «гвардейская» и назначен новый войсковой номер 17 и она преобразована в 17-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

5-6 июля 1942 дивизия была полностью окружена немцами, после чего, отдельными группами под командованием старших командиров, лесами и труднопроходимыми болотами с боями выходила из тыла врага. К 9 июля из окружения вышли 1759 бойцов 17-й гвардейской стрелковой дивизии. Потери составили 3822 человека.

В июле-октябре 1943 года - дивизия принимает участие в Курской битве и наступлении на Смоленском направлении.

16 - 17 сентября 1943 года - форсирование р. Царевич, взятие города Духовщина Смоленской области (в честь этого в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий, дивизии присвоено почётное наименование «Духовщинская»).

29 сентября 1943 года в ходе Духовщинско-Демидовской операции, после форсирования реки Березина, овладели сильным опорным пунктом и узлом коммуникаций противника на витебском направлении - городом Рудня (дивизия награждается орденом Красного Знамени).

20 октября 1943 - Калининский фронт был переименован в 1-й Прибалтийский фронт. С этого времени 17 гв. сд., входя в его состав вплоть до февраля 1945 года, периодически перемещалась то в состав других фронтов (Западного и 3-го Белорусского), то в резерв фронта для отдыха и доукомплектования, то возвращалась обратно. С 25 февраля 1945 года и до конца войны дивизия постоянно входила в состав 3-го Белорусского фронта.

Летом 1944 года, в ходе битвы за освобождение Белоруссии 17 с. д. участвовала в завершении окружения витебской группировки противника и сыграла решающую роль в ее ликвидации (июнь), в результате чего была награждена орденом Суворова II степени.

Участвовала в освобождении от врага литовских земель (сентябрь - ноябрь 1944).

В 1945 году дивизия вела изнурительные бои в Восточной Пруссии. Участвовола в штурме и взятии Кенигсберга (Калининграда) (6 - 9 апреля). 17 апреля вышла к Балтийскому морю и прекратила боевые действия в Великой Отечественной войне.

Но на этом боевой путь дивизии не был закончен и имел продолжение на востоке.

Участие в Советско-японской войне:

13 мая 1945 года - отправка эшелонами на Восток (через Красноярск поезда проследовали со стоянкой 2 часа).

Выгрузившись 13 июня 1945 года в районе города Чойбалсан (Монголия), дивизия совершила по знойным бездорожным степям два многокилометровых марша (с перерывом на учения) к монгольско-китайской границе (к 8 августа).

9 августа 1945 года - объявление войны Японии. Марш дивизии к перевалу Большой Хинган.

11 августа 1945 года - первая стычка с японским отрядом. Первой из стрелковых соединений вышла на восточные скаты горного хребта Большой Хинган.

13 августа 1945 года - захват столицы Внутренней Монголии города Ваньемяо, преодоление 800 км перевалов Большого Хингана, выход на подступы к Мукдену, на Маньчжурские сопки.

23 августа 1945 года - последний бой с японцами у станции Дебоссы, присвоение дивизии почётного наименования «Хинганская».

4 сентября 1945 года - дивизия прибыла в район Порт-Артура, где встретила окончание войны.

Впоследствии дивизия дислоцировалась в районе города Цзиньчжоу (Маньчжурия) до вывода 39-й армии с территории Китая в мае 1955 года.

В дальнейшем 17-я гвардейская стрелковая Духовщинско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия несколько раз, с сохранением преемственности, наград и исторического формуляра, переформировывалась в другие дивизии, бригаду и в итоге в полк, который в составе 127-й мотострелковой дивизии принимал участие в начале Специальной военной операции на Украине (2022).