Шалико

Иосифович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Награды.

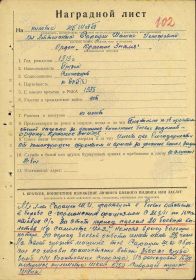

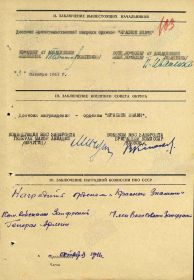

Орден “КРАСНОГО ЗНАМЕНИ” (2.11.1941).

Звание.

Гвардии лейтенант.

Должность.

Лётчик авиационной эскадрильи 6 гвардейского штурмового авиационного полка, ВВС Калининского фронта (21.08.1941 - 21.01.1942).

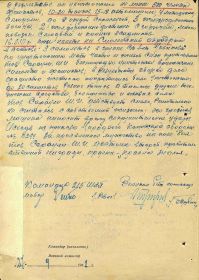

Гвардии лейтенант САРАУЛИ ШАЛИКО ИОСИФОВИЧ, 3.12.1919 года рождения, место рождения - ГРУЗИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა): Тифлисская область (Самокалако; ტფილისის რეგიონი (სამოკალაკო), столица и центр области город Тифлис (რეგიონის დედაქალაქი და ცენტრია ქალაქი ტიფლისი; по административному делению: 1. СССР: Грузинская ССР, город Тбилиси; 2. ГРУЗИИ (საქართველო): Столица Тбилиси (დედაქალაქი თბილისი), грузин. Год призыва в РККА: 4.11.1938. Образование: 1. Гражданское (общее): Школа (в ?г.); 2. Военное: ?. В Великой Отечественной войне, с 21.08.1041 года, в должности (последняя): Лётчика авиационной эскадрильи 6 гвардейского штурмового авиационного полка, ВВС Калининского фронта. Награды: Орден “КРАСНОГО ЗНАМЕНИ” (2.11.1941). 21.08.1941 года не вернулся с боевого задания, на самолёте Ил-2, из района: РСФСР, Калининская область, Ржевский район, из района города Ржев. Самолёт сбит ЗА (зенитной артиллерией) противника. Пленён: РСФСР, Калининская область, Ржевский район, в районе города Ржев, 21.01.1942 года. В плену: 1. Dulag 240 Ржев (Rschew), Советская область под Военным управлением (Милитарвервалтунг (Militärverwaltung); в н. вр.: РОССИЯ: Тверская область, городской округ город Ржев; 2. Stalag VII A Моосбург (Moosburg), военный округ VII – Мюнхен (München), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н. вр.: г. Мосбург-ан-дер-Изар (Moosburg an der Isar), район Фрайзинг (Freising), федеральная земля Бавария (Bayern), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland); 3. Stalag VII B Мемминген (Memmingen), военный округ VII – Мюнхен, Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н. вр.: внерайонный г. Мемминген (Memmingen), федеральная земля Бавария (Bayern), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland); 4. Stalag Luft II г. Лодзь «Лицманнштадт» (Lodz «Litzmannstadt»), генерал-губернаторство Люблин (Generalgouvernement Lublin); в н. вр.: РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША (Rzeczpospolita Polska), Лодзинское воеводство (Województwo łódzkie), г. Лодзь (Łódź); 5. Концентрационный лагерь Дахау (Konzentrationslager Dachau), военный округ VII – Мюнхен (München), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н.вр.: г. Дахау (Dachau), район Дахау (Dachau), административный округ Верхняя Бавария (Oberbayern), федеральная земля Бавария (Bayern), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland), лагерный №66904. В начале марта 1943 года в Мюнхенском лагере военнопленных, на Шванзеештрассе, под видом празднования дня рождения военнопленного красноармейца ПЕТРУШЕЛЯ РОМАНА ВЛАДИМИРОВИЧА, был образован подпольный комитет "БРАТСКОГО СОЮЗА ВОЕННОПЛЕННЫХ" ("БСВ"). В него вошли советские офицеры: майор ОЗОЛИН КАРЛ КАРЛОВИЧ, лейтенант медицинской службы ФЕЛЬДМАН ИОСИФ СОЛОМОНОВИЧ (выдававший себя за ГРИГОРИЯ ФИСЕНКО), лейтенант ГРОЙСМАН БОРИС ЛЬВОВИЧ (выдававший себя за МОИСЕЕВА ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА), военный ветеринарный врач II ранга (майор) СТАРОВОЙТОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, гвардии интендант 3 ранга (капитан) ЗИНГЕР МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. В т. ч. организаторами “БСВ” являлась группа советских офицеров, в лагере советских военнопленных офицеров, в Мюнхен - Перлах (в Мюнхене-Гизинг на Шванзеештрассе), в основном участников обороны г. Севастополя: полковник ТАРАСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, подполковники: БАРАНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, СЕРЕБРЯКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, ШЕЛЕСТ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ, ШИХЕРТ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; майоры: КОНДЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, КРАСИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ, МАКАРОВ, ОЗОЛИН КАРЛ КАРЛОВИЧ; батальонный комиссар БУГОРЧИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (выдававший себя за лётчика ПЕТРОВА ИВАНА); интендат 3 ранга ЗИНГЕР МИХАИЛ ИЛЬИЧ; красноармейцы: КОНОНЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ?, ПЕТРУШЕЛЬ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ. Одними из руководителей подпольного движения “БСВ” стал полковник ХАЙРУТДИНОВ МУЗАГИТ ХАЙРУТДИНОВИЧ. “БСВ” существовал с марта 1943—1944 гг. и являлся одним из крупнейших подпольных формирований военнопленных во время Великой Отечественной войны. В начале 1944 года, организация БСВ была раскрыта, 22.03.1944 года, передан гестапо, подвергнут жестоким пыткам, доставлен в концентрационный лагерь Дахау. Из показаний бывшего узника концентрационного лагеря Дахау генерал-майора Тонконогова Якова Ивановича (15.05.1897 - 15.05.1985) от 11.02.1950 г., который говорил “о стойкости, проявленной в ходе гестаповского следствия советскими офицерами - участниками подпольной организации…. особо отмечал мужество майора ОЗОЛИНА К. К., который был настолько искалечен эсэсовцами, что на допросы его возили на тачке.”. С Великой Отечественной войны не вернулся: 4.09.1944 года, в группе из 90 советских офицеров, из "БРАТСКОГО СОЮЗА ВОЕННОПЛЕННЫХ", был выведен на плац концентрационного лагеря "ДАХАУ". Площадь оцепили автоматчики. Группу отвели к крематорию, где унтерштурмфюрер Гейт зачитал им смертный приговор Имперского управления СС. Затем приговоренным приказали раздеться и встать на колени, спиной к стрелкам. Казнь была произведена выстрелом в затылок. На следующий день, 5.09.1944 года, были расстреляны, оставшиеся два, в том числе интендант 3 ранга ЗИНГЕР МИХАИЛ ИЛЬИЧ. В списке расстрелянных порядковый №68. Родственники: Грузинская ССР, город Тбилиси, ул. Советская, дом №38, отец - Сараули Иосиф Спиридонович.

В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

- провел успешных боевых самолёто - вылетов: 20 (с 21.08.1941 - 16.09.1941).

- провел воздушных боёв:

- сбил самолётов:

- сбросил: 3600 кг груза (8 бомб, 144 реактивных снаряда, израсходовал: 16700 патронов пулемёта ШКАС, 5150 снарядов пушки ШВАК (Шпитального-Владимирова Авиационная Крупнокалиберная; советская авиационная малокалиберная автоматическая пушка калибра 20 мм.).

- уничтожено: до 500 фашистов, 10-20 танков, 15-18 автомашин, 4 мотоцикла с экипажами, до 6 орудий с расчётами, 3 железнодорожных вагона, 2 железнодорожных цистерны с горючим, много повозок с людьми и конных всадников. 16.09.1941 года, при налёте на Смоленский аэродром, в группе, командир группы - командир авиационной эскадрильи гвардии старший лейтенант НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ (27.01.1910 - 3.10.1941), уничтожено: до 20 самолётов разных типов, технические средства, боеприпасы, живая сила.

Данные из УПК (учётно - послужной карты, портал "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945").

Дата рождения 03.12.1919

Место рождения г. Тбилиси, Советская, 32

Дата призыва 04.11.1938

Воинское звание мл. лейтенант ; лейтенант

Воинская часть 215 штурмовой авиационный полк

6 гвардейский штурмовой авиационный полк

Западный фронт

Награды Орден Красного Знамени (2)

Место выбытия Калининская обл., Ржевский р-н, г. Ржев, в районе

Биография попал в плен

Учётно-послужная картотека.

Сараули Шалико Иосифович

Дата рождения: 03.12.1919

Место рождения: Грузинская ССР, г. Тбилиси

Дата поступления на службу: 04.11.1938

Воинское звание: лейтенант

Воинская часть: 6 гв. шап

Дата окончания службы: 21.01.1942

Причина выбытия: Пропал без вести

Записи из БД офицеров ЦА МО РФ.

Сараули Шалико Иосифович

Дата рождения: 03.12.1919

Место рождения: Грузинская ССР город Тбилиси

Дата призыва: 04.11.1938

Воинское звание: лейтенант

Дата выбытия: 21.01.1942

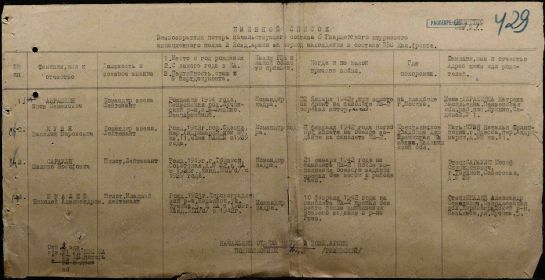

Приказ об исключении из списков.

Сараули Шалико Иосифович

Дата рождения: __.__.1919

Воинское звание: лейтенант

Последнее место службы: 6 гв. шап

Воинская часть: 6 гв. шап

Дата выбытия: 21.01.1942

Причина выбытия: пропал без вести

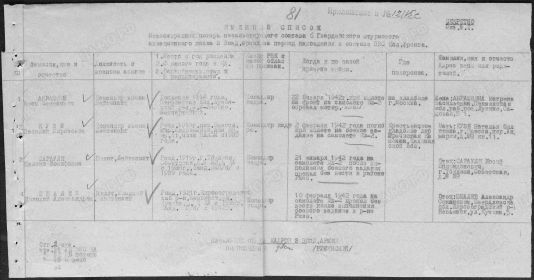

Донесение о безвозвратных потерях.

Сараули Шалико Иосифович

Дата рождения: __.__.1919

Место рождения: г. Тбилиси, Советская, 32

Воинское звание: лейтенант

Последнее место службы: 6 гв. шап

Воинская часть: 6 гв. шап

Дата выбытия: 21.01.1942

Причина выбытия: пропал без вести

Место выбытия: Калининская обл., Ржевский р-н, г. Ржев, в районе

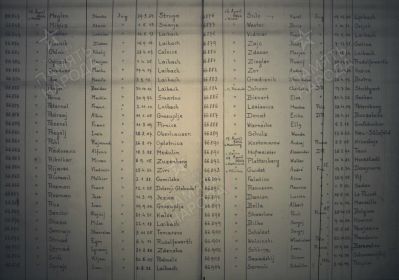

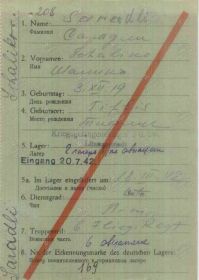

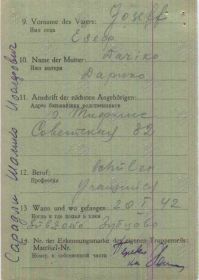

Документ о военнопленных.

Сараули (Зараули) Шалико

Дата рождения: 03.12.1919

Место рождения: Грузинская ССР, г. Тбилиси

Причина выбытия: попал в плен

Лагерь: концлагерь Дахау

Лагерный номер: 66904

Дата пленения: Не позднее 19.04.1944

Картотека награждений.

Сараули Шалико Иосифович

Орден Красного Знамени 02.11.1941

Дата рождения: __.__.1919

Воинское звание: мл. лейтенант

Приложение:

1. 6 отдельный гвардейский штурмовой авиационный Московский ордена Суворова полк (“АВИАИСТОРИЯ”; “Белорусский АВИАДНЕВНИК”: "Один из первых штурмовых гвардейских", автор Дайтер Борис: https://goo.su/IDV9g ; “ВИКИПЕДИЯ”: https://goo.su/HjVtmr ); 215 штурмовой авиационный полк ("ВИКИПЕДИЯ": https://clck.ru/35yZRG ); 6 гвардейский штурмовой авиационный Московский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова полк ("Проза.ру", автор Савончик Владимир: https://proza.ru/2015/10/14/1358 ; “ВИКИПЕДИЯ”: http://surl.li/lwvbg ); уточнение поисковика Геннадия Чернакова в отношении командно - начальствующего состава: 1. Правильного написания фамилии, имени, отчества; 2. Года: рождения, смерти, пропажи без вести; 3. Военной судьбы:

- 6 отдельный гвардейский штурмовой авиационный Московский полк:

"История. Полк сформирован осенью 1940 года как 215-й скоростной бомбардировочный авиационный полк в Смоленске в составе 12-й смешанной авиадивизии ВВС Западного особого военного округа. Базировался на аэродроме Травники. В марте 1941 года полк переформирован в 215-й штурмовой авиационный полк.

На 22 июня 1941 года полк находился на переформировании, не закончив его, с 26 июня 1941 года вступил в боевые действия на самолётах И-15бис в составе 12-й бомбардировочной авиадивизии Западного фронта. Полк наносил удары по немецким мотомеханизированным и танковым частям в районе Ошмяны, Молодечно и Городок. Выполнив 85 боевых вылетов, из них 51 — на разведку, полк потерял все самолёты. 7 июля полк убыл в Воронеж в состав 1-й запасной авиационной бригады, где переформировывался и переучивался на Ил-2.

В начале августа полк вновь вернулся на Западный фронт в состав 47-й смешанной авиадивизии, где сразу приступил к боевым действиям в Смоленском сражении. Летчики полка наносили удары по мотомеханизированным колоннам, аэродромам и переправам противника в районах Смоленска, Ярцево и Ельни, по боевым порядкам противника в районе р. Вопь и Великие Луки с 20 августа 1941 года . Полк имел в своем составе 30 самолётов Ил-2, но не успел полностью пройти программу переучивания и боевое слаживание. Для ускорения ввода полка в строй одна эскадрилья полка в составе 10 самолётов была придана 61-му штурмовому полку, имевшему боевой опыт, а взамен полк группу опытных командиров звеньев во главе с командиром эскадрильи П.Филатовым. 21 и 22 августа полк принял участие в отражении танкового удара противника в районе Духовщины. За успешные боевые действия при выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм в оборонительных сражениях под Москвой приказом Народного комиссара обороны СССР № 352 от 06.12.1941 г. полк преобразован в 6-й гвардейский штурмовой авиационный полк. Полк стал первым из штурмовых полков, получивших звание гвардейского.

10 октября 1941 года полк вновь убыл на пополнение в состав 1-й запасной авиационной бригады в Приволжский военный округ. С начала января полк на Калининском фронте в прямом подчинении ВВС фронта. Полк стал именоваться 6-й отдельный гвардейский штурмовой авиационный полк. С 10 мая 1942 года полк вошел в состав 211-й смешанной авиадивизии (с 14 июня 1942 года — 212-й штурмовой авиадивизии) ВВС Калининского фронта (с 4 июня 3-й воздушной армии). С 18 июля полк в составе 264-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии участвует в Ржевско-Сычёвской операции.

В октябре полк базируется на аэродромах Трестино, Будово, Мигалово, занимается вводом в строй молодого летного состава на аэродроме Будово и лидированием групп прибывающих на фронт на аэродром Мигалово. С 23 октября 1942 года полк готовился к перелету на Андреапольский аэроузел (аэродром Баталы и Колпачки). С 28 октября полк вошел в прямое подчинение 3-й воздушной армии и участвует в боевых действиях как отдельный полк.

С 1 августа 1944 года полк в составе 335-й штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта.

В составе действующей армии как 215-й штурмовой авиаполк находился с 22 июня по 7 июля и с 20 августа по 10 октября 1941 года, как 6-й гвардейский штурмовой авиаполк с 16 января 1942 года по 9 мая 1945 года.

После войны полк в составе 335-й штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии входит в Ленинградский военный округ. В связи с расформированием дивизии полк в конце ноября 1945 года передан в состав 211-й штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии, с 1 января 1946 года — 15-й воздушной армии Прибалтийского военного округа. Полк базировался на аэродроме Лабиау (с 1946 года — Полесск) в Восточной Пруссии. В связи с дальнейшим послевоенным сокращением 6-й гвардейский штурмовой авиационный Московский ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова полк был расформирован в составе 211-й штурмовой авиационной Невельской ордена Ленина дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии 15-й воздушной армии Прибалтийского военного округа.";

Наименование полка:

215-й скоростной бомбардировочный авиационный полк.

215-й ближнебомбардировочный авиационный полк.

215-й штурмовой авиационный полк.

6-й гвардейский штурмовой авиационный полк (06.12.1941).

6-й отдельный гвардейский штурмовой авиационный полк (15.01.1942 г.);

6-й отдельный гвардейский штурмовой авиационный Московский полк (04.05.1943).

6-й отдельный гвардейский штурмовой авиационный Московский ордена Суворова полк (21.12.1943).

6-й отдельный гвардейский штурмовой авиационный Московский Краснознаменный ордена Суворова полк (23.07.1944).

6-й гвардейский штурмовой авиационный Московский Краснознаменный ордена Суворова полк (01.08.1944).

6-й гвардейский штурмовой авиационный Московский ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова полк (17.05.1945).

В Действующей Армии: 22 06.1941- 7.07.1941, 20.08.1941 - 10.10.1941.

Командование.

Управление.

Командиры:

СИЛАНТЬЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (15.08.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Куртамышская волость, село Куртамыш - на 08.1943, командир 1 отдельного учебного авиационно - планерного полка ВДВ, Воздушно - десантных войск КА; 14.08.1947, уволен в запас), батальонный комиссар (полковник). Период командования: 1940 - 1941. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://surl.li/byfkqo ; https://surl.li/auqytv ; https://surl.li/wnlkoz ); Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/silantev-pavel-alekseevich ;

РЕЙНО ЛЕОНИД ДАВЫДОВИЧ (11.04.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Казанская губерния, Спасский уезд, Ромодановская волость, волостной центр село Ромодан - на 05.1945, командир 7 штурмового авиационного Севастопольского корпуса; 28.09.1961, уволен в запас; 17.08.1985, РСФСР, Московская область, г. Москва, Ваганьковское кладбище, индивидуальное захоронение), подполковник (генерал-майор авиации). Период командования: 03.1941 - 10.10.1941. Документы, личная страница (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://surl.li/jjzhpi ); Личная страница на портале Борисоглебского высшего военного авиационного ордена Ленина Краснознамённого училища лётчиков имени В. П. Чкалова: https://surl.li/ejawci ;

ФИЛАТОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ (22.06.1906, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Пермская губерния, Красноуфимский уезд, уездный город Красноуфимск - 24.07.1946, уволен в запас), гвардии капитан (гвардии майор). Период командования: 06.12.1941 — 06.1942. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://surl.li/wltayi );

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (29.09.1909, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Саратовская губерния, Балашовский уезд, уездный город Балашов - на 05.1945, заместитель командира 39 учебного авиационного полка Челябинского военного-авиационного училища штурманов и стрелков радистов авиации дальнего действия, Управления военно-учебных заведений КА; 29.08.1946, уволен в запас), гвардии майор (гвардии подполковник). Период командования: 06.1942 — 08.1942. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://surl.gd/mudngq ; https://surl.li/hamaix ; https://surl.li/fssnzy );

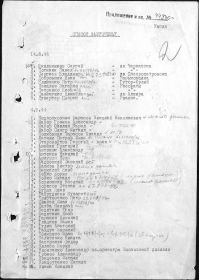

2. Гвардии лейтенант САРАУЛИ Ш. И. в:

- "Списке подпольной антифашистской организации советских военнопленных "БРАТСКОГО СОЮЗА ВОЕННОПЛЕННЫХ" (БСВ).", увековеченных на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”. Полная версия на личной странице майора КРАСИЦКОГО М. Л. на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/krasickiy-mihail-lvovich ;

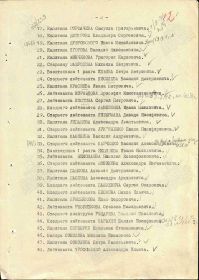

- “Списке, из 92 фамилий, членов подпольной антифашистской организации советских военнопленных “БРАТСКОГО СОЮЗА ВОЕННОПЛЕННЫХ”, расстрелянных в концентрационном лагере Дахау (Konzentrationslager Dachau), военный округ VII – Мюнхен (München), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich) 4.09.1944 года.” (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://goo.su/cepPzUU ). Полная версия, с дополнениями, на личной странице майора КРАСИЦКОГО М. Л. на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/krasickiy-mihail-lvovich ; графа 12, с поимёнными, краткими биографическими справками, в отношении: 1. Правильного написания фамилии, имени, отчества; 2. Года: рождения, смерти, пропажи без вести; 3. Военной судьбы; поисковики: Марина Высоцкая, Геннадий Чернаков;

- "Списке личного состава 6 гвардейского штурмового авиационного Московского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова полка, увековеченных на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”. Полная версия, с дополнениями, на личной странице капитана ГВОЗДЕВА И. И. на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/gvozdev-ivan-ivanovich-2 ;

3. "Список всех шталагов, офлагов и дулагов на территории Рейха и оккупированных Германией стран" ("Благотворительный Фонд развития культуры": https://www.rigacv.lv/salaspils/spisok_lagerei ); "Немецкие лагеря военнопленных во время Второй мировой войны" (Исследовательская работа: Alexander Gfüllner, Aleksander Rostocki, Werner Schwarz; СОЛДАТ.RU: https://www.soldat.ru/force/germany/camp.html/ );

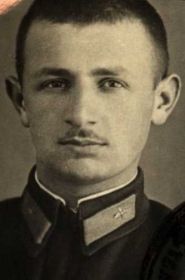

4. Фотографии:

- личная гвардии лейтенанта САРАУЛИ Ш. И. (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://goo.su/7KUlYqR );

- советского штурмовика Ил-2, материальной части 6 отдельного гвардейского штурмового авиационного полка("ПОЛКИ И САМОЛЁТЫ": http://ava.org.ru/shap/6g.htm ):

- авторское описание:

“215 шап (6 гшап). Воздушный стрелок экипажа авиационной эскадрильи гвардии старший сержант Фоминых Валерий Алексеевич (1923 - 13.08.1943), рядом с Ил-2 № 30.";

- личная гвардии младшего лейтенанта МАКАРОВА М. И. (портал Борисоглебского высшего военного авиационного ордена Ленина Краснознамённого училища лётчиков имени В. П. Чкалова": https://www.bvvaul.ru/profiles/6278.php );

"215 шап (6 гшап). Надпись на борту самолета Ил-2: "Земляку Герою Советского Союза т. Павлову от трудящихся г. Кустанай". На киле изображен орел с венком в клюве, на венке - цифра 200."; Ил-2, советский штурмовик, материальная часть 215 штурмового авиационного полка;

“215 шап (6 гшап). 10.09.1941. Самолёт Ил-2 № 1 командира авиационной эскадрильи гвардии старшего лейтенанта Новикова Александра Евгеньевича (27.01.1910 - 3.10.1941, погиб, повторил подвиг капитана Гастелло Н. Ф.), получивший прямое попадание ЗА.”;

"215 шап (6 гшап). Самолёт Ил-2 № 4 гвардии младшего лейтенанта (гвардии генерал - майора авиации) Коробкина Василия Ильича (12.04.1917 - 21.03.1995), получивший прямое попадание ЗА.”;

“215 шап (6 гшап). 1.09.1941. Самолёт Ил-2 № 4 гвардии младшего лейтенанта Сараули Шалико Иосифовича (3.12.1919 - 21.01.1942), получивший прямое попадание ЗА.”;

“215 шап (6 гшап). 1941. Командир авиационной эскадрильи Герой Советского Союза гвардии капитан (гвардии генерал - майор авиации) Мусиенко Иван Александрович (23.09.1915 - 22.08.1989).”;

“215 шап (6 гшап). 1942. Технический состав 3 авиационной эскадрильи. Авиаторы полка у штурмовика Ил-2.”;.

“215 шап (6 гшап). Командир 1 авиационной эскадрильи Герой Советского Союза гвардии капитан (гвардии полковник) Янковский Степан Григорьевич (8.08.1922 - 17.09.1994), с личным составом.”;

- Stalag VII A Moosburg (Moosburg); "АВИАЦИЯ СГВ": https://www.sgvavia.ru/forum/730-527-5 :

авторское описание:

“Stalag VII A Moosburg (Moosburg). Лагерные ворота.”;

“Stalag VII A Moosburg (Moosburg). Советские военнопленные.” (фотографии №№ 2-4);

“Stalag VII A Moosburg (Moosburg). Указатель на лагерное кладбище.";

“Stalag VII A Moosburg (Moosburg). Лагерное кладбище.”;

- Stalag VII B Мемминген (Memmingen); “MM” Stadtarchiv Memmingen: https://goo.su/yC2Up1 ; перевод с немецкого:

авторское описание:

“Stalag VII B Мемминген (Memmingen). Военнопленные перед бараком Шталага VII Б” (фото из частного фотоальбома);

“Stalag VII B Мемминген (Memmingen). Освобождение лагеря в 1945 году, в т. ч. американских военнопленных.";

- Stalag Luft II Лодзь «Лицманнштадт» (Lodz «Litzmannstadt»); “ВИКИПЕДИЯ”: https://surl.li/lswhlx :

авторское описание:

"Stalag Luft II Лодзь «Лицманнштадт» (Lodz «Litzmannstadt»). Аэрофотоснимок лагеря Stalag Luft II, май 1942 года.";

- “Концентрационный лагерь Дахау (Konzentrationslager Dachau). Советские военнопленные" (”Факты"; "Бойня в Дахау": https://clck.ru/34irfY );

5. Информация о плене и обстоятельствах гибели:

- Stalag VII A Moosburg (Moosburg); "АВИАЦИЯ СГВ": https://www.sgvavia.ru/forum/730-527-5 :

"История. Основной лагерь занимал площадь примерно в 350000 км и от основного лагеря был отделен карантийный лагерь. Там велся прием пленных. Здесь их обследовали, заносили в картотеку и давали им опозновательный контрольный номер вслед за этим следовала дезинфекция и только потом военнопленных размещали по баракам лагер. Для ольных существовало три лагерных ограждения, которые ежедневно пополнялись военнопленными в числе от 300 до 600. 4 французских и 2 польских врача, к тому же 10 французских и польских санитарных служащих, в том числе 50 французских и 10 польских помощников, которые в большинстве владели немецким языком., под надзором немецких врачей заботились о беспрерывном врачебном уходе. Пленных, нуждающихся в лазарете, по возможности осматривали лагерный врач и далее три его помощника. Диагнозы иностранных врачей были в основном правильные. Французские врачи находились под надзором француза доктора Норо. Немецкий зубной врач поддерживал французского коллегу доктора Казанова.

Основной заботой было вначале ужасающее состояние одежды прибывших. Благодаря созданию в лагере мастерских, было достигнуто существенное улучшение ситуации. В качестве портных работали 62 француза и 37 поляков. С приходом осени и наступлением дождливой погоды, в мастерских приходилось работать и по воскресеньям. Так только за воскресенье удавалось починить свыше 700 пар обуви. Кроме того, мастерские обустраивались большими рабочими бригадами. В лагере существовали столярная мастерская, стекольная, слесарная мастерские, кузница, мастерская по лакировке, часовая мастарская, мастерская для электротехники и велосипедная мастерская.

Таким образом, заботились обо всех необходимых вещах. Быстрое распределение рабочей силы по лагерю было крайне сложной, но необходимой задачей.

Примерно 2.200 рабочие бригады различных размеров были отправлены в оружейный лагерь VII (без Швабия). Для охраны лагерного командования было предоставлено в расположение 2 батальона. Плата военнопленных шла через особую счетную палату из лагерных денег. Предприниматели, которые нанимали военнопленных, должны были расчитаться на основе изданных ОКВ постановлений. На зарплату для пленных ежемесячно выделялось от 900.000 до 1.000.000 рейхсмарок.

Лагерные деньги должны были приниматься в допущенных для этого магазинах на рабочих местах. В городском округе Моосбург речь шла о 9 магазинах, которые должны были принимать деньги по договору со счетной палатой. В декабре 1940 года, например, допущенными магазинами было обменено 540.000 РМ лагерных денег.

Письменные сообщения пленных, так же как и их посылки находились под надзором.50 немецких офицеров, младших офицеров и мужских команд находились на проверке, приходящей и ожидаемой корреспонденции пленных. Им помогали французские и польские помощники.

У переводчиков было много работы, так как в неделю приходило с одной стороны 140000 писем, и с другой стороны от пленных их родственникам примерно 70000 писем. Все письма должны были быть проверены.

Количество посылок достигало 15000 штук в неделю. Настоящего рекорда достигли рождественские посылки. В период с 10 по 19 декабря приходило 26 вагонов с 150000 личными посылками и 12 вагонов с посылками-подарками…..

Во время войны ощущался большой недостаток сельскохозяйственных работников. В качестве замены этой силы выступали военнопленные. Они привлекались к сельхозработам. Зачастую они были единственными мужчинами в доме, и при этом охранниками двора Отношение к военнопленным редко отличалось от отношения к родственникам в семье. Похожи были и отношения в маленьких мануфактурах, Если пленный не должен был заменять мастера, который был привлечен к службе в вооруженных силах, то он был самым первым подмастерьем. Большинство пленных занималось содержанием магазина и при этом также добросовестно, как и собственного предприятия.

Убежище для военнопленных распологалось в том же месте, часто в таком хозяйстве. не каждому удавалось найти соответствующее ему рабочее место. Имелись также тяжелые, и соответственно нелюбимые команды.

Ежедневно руководство получало лагеря заверительные сообщения от всех слоев населения, в них сообщалось благодарность за дружеское отношение пленных к немецкому населению, например, спасение человеческой жизни, помощь при бомбежках, подготовка рожественнских подарков для 5000 детей сирот в Мюнхене.

Основной лагерь, по крайней мере, официально, не подвергался непосредственному влиянию партийных органов.

По-другому дело обстояло с многочисленными внешними отрядами. Здесь жизнь военнопленных протекала среди общественности. Пленные были тесно связаны с производством экономики и поэтому всегда находились в поле зрения партии, без того, чтобы иметь тем самым хоть какое-то влияние на какого нибудь из пленных. У особых батальонов не было начальника, и Особые отряды были ничем иным, как рабочими, из пленных, таких, например, которые из-за повторяющихся попыток побега, по крайней мере, 3 раза или других преступлений требовали более строгого над ними надзора.

Пленные, находящиеся в особых отрядах, должны были оставаться под надзором также и во время работы. В целом лагерные условия соответствовали требования к рабочим отрядам. Они были известны международным комиссиям и были ими проверены.

С беспокойством лагерное руководство наблюдало за возникновением, черного рынка, среди военнопленных. Из-за нерегулярного распределения посылок, получаемых от Международного Красного Креста (женева), должно было быть достигнуто улучшения жизненных условий только тех военнопленных, которые действительно бы в этом нуждались. Лагерные жители получали в общем больше, чем, например, пленные, которые трудились в сельском хозяйстве. Больные получали особые добавки. Если военнопленные расстаскивали посылки, то они лишались общего рапределения и вредили тем самым своим более нуждающимся товарищам.

С течением времени развились обмен и торговля сельхозтоварами: прежде всего хлебом, мясом и на предметы одежды или наличными. Например, предлагалось за 1-3 буханки хлеба, а 5 позже 10 РМ наличными. За банку "Несс-кафе" предлагалось 60-80 марок, а позже 100 марок и больше.

После того, как беспорядки в обмене и торговле все больше и больше укоренялись в лагерной жизни и к 1943 году так укоренились, что тем самым привело к невыносимому состоянию, были предприняты попытки, достигнуть каких-либо изменений через некоторые мероприятия. Но это не могло быть достигнуто в полной мере никогда, так как пути обмена были столь многообразны.

Основной лагерь имел на конец войны. Численность персонала и охранников около 2000 человек , в лагере находилось также около 60000 военнопленных, к этому числу прибыли также 80000 пленных и 8000 человек охраны, которые составляли внешние отряды.

В Моосбурге наблюдался в конце 1944 года непрерыывный наплыв пленных всех национальностей. Руководство лагеря до последних дней стремилось улучшить участь военнопленных. Всем известны колонны красного креста и их пожертвования из Швейцарии

В это время у огромного по численности лагеря было много проблем. Что произойдет с городом и немецким населением во время расформирования лагеря?

Ближе к концу войны очень быстро обострялось военное положение. Союзники уже теснили Австрию и шлезию, они сражались на равнине по и стояли на Рейне. Вопрос о размещении в этой местности военнопленных становился все более неотложным. Самое разумное решение оставить все как есть было отклонено согласно приказу фюрера, чтобы лагерь не попал в руки врага. Поэтому они были эвакуированы и с отступлением фронта они продвигались все дальше и дальше по железной дороге и пешком. Преследуемые врагом все дальше на юг Военнопленные прибыли в последствии в Моосбург.

При маршброске огромную поддержку военнопленные нашли у организации Красного Креста в Женеве. Свыше 100 грузовых автомашин были предоставлены в распоряжение военнопленных этой организацией. Британские, Американские, Канадские водители из рядов военнопленных встречали их в Швейцарию. И Ни один не воспользовался этой единственной возможностью для побега.

Эти грузовые колонны обеспечивали военнопленным, которые не принадлежали лагерю, дополнительное продовольствие. Они ехали в Центральную Германию, Саксонию, Бемен, Австрию, Вюртемберг и т д. Только благодаря этому были спасены тысячи бредущих по дорогам войны военнопленных.

Тысячи усталых и голодных военнопленных стекались в Шталаг. Нагруженные мешками и тюками, используя детские тележки и ролики как средство перевозки, они двигались туда. Здесь все они находили приют, уход и врачебную помощь.

Несмотря на то, что руководство лагеря было категорически против вторжения пленных, этот наплыв людей остановить было нельзя. Они соорудили тогда, чтобы обеспечить защиту и помощь не приналежащим лагерю людям палаточный лагерь свыше 30000 людей получили кров. Лагерь был похож на муравейник. Рассчитанный всего на 12000 пленных, он должен был дать приют 80000 и более людям.

А тем временем мощные вражеские самолеты величественным полетом кружили над лагерем. Это документально и убедительно доказывало силу противника. Жители лагеря были потрясены и напуганы этой демонстрируемой мощью. Эта картина ежедневно повторялась в небе Моосбурга. Пленники чувствовали, что в считанные недели они получат свободу. Они терпели, смирялись с лагерными условиями и выполняли приказы и ожидали прибытия своих освободителей.

До последнего мгновения шла помощь от интернационального красного креста.

Если даже и особые желания не могли быть выполнены, то пленные становились свидетелями нечеловеческой работоспособности лагерного управления. Было признано, что все мероприятия были прзваны лишь к одному - облегчить участь пленных.

Конечно же, были и напряженные моменты, вызванные пропагандой и перенесенными в лагерь ложными паролями. Особенно опасным было поведение отдельных немцев, которые хотели склонить пленных к запретным акциям. Воздух был полон опасностью лагерных восстаний. И только благодаря внутренней дисциплине и дружескому отношению между пленными разных национальностей удалось предотвратить ужасную трагедию. Как только лагерное руководство расспознало опасность, оно отказалось работать с немцами предлакающими любую форму сотрудничества.";

- Stalag VII B Мемминген (Memmingen); “MM” Stadtarchiv Memmingen: https://goo.su/yC2Up1 ; перевод с немецкого:

"История. По приказу командования VII военного округа от 21 июня 1940 года для административного района Швабия был построен Шталаг VII B для разгрузки главного лагеря VII A Моосбург в Меммингене. С июля-августа 1940 г. размещение осуществлялось в бывших зданиях спортивной школы СА (построенных на Хюнерберге в 1933 г.), а также в казармах и палатках. Лагерь Мемминген первоначально вмещал около 1000 человек, позже - около 1700 человек; В конце войны в Шталаге, вероятно, находилось около 3000 французских, советских, британских, югославских и американских пленных. К апрелю 1945 года более 20 тысяч военнопленных были распределены по примерно 800 рабочим отрядам.

После начала немецкой кампании против Советского Союза руководство Шталага VII Б перевело 92 русских заключенных в концлагерь Дахау, где они были убиты, как «идеологически непереносимые». После перемирия с Италией в сентябре 1943 года в Меммингене интернировали и итальянских пленных. Заключенных, погибших в шталаге или в близлежащих рабочих отрядах, хоронили на отдельном поле лесного кладбища (могильное поле 15); Однако ее смерть лишь частично была зафиксирована в книгах гражданского состояния Меммингена.

Некоторые здания спортивной школы СА и шталага VII B (так называемого Верхнего лагеря) сохранились на Меммингер-Рюбезальплац, поскольку с 1946 года они могли быть предоставлены судетским немецким беженцам и перемещенным лицам для коммерческих и жилых целей. Группы зданий ниже Хюнерберга (так называемого нижнего лагеря) больше не существует. Здания, спроектированные меммингенским архитектором Гансом Вагнером (1898-1958, см. Люттензекасерне в Миттенвальде и многочисленные дома нацистских поселений в Меммингене), сгруппированы вокруг бывшего лагеря и закрывают лагерь с северо-запада. На юго-востоке через сегодняшнюю Хюнербергштрассе до Бодензеештрассе простирался лагерь для военнопленных с его бараками и палатками (см. карту американского военнопленного, март 1945 г.). Район был значительно преобразован в результате жилищного строительства, начавшегося в 1949 году.

Организация Шталага VII B. Начальниками лагеря были подполковник Кох, подполковник Шустер, подполковник Гайер, полковник Бургер, полковник Винивартер и их заместители майор Марджери, майор Линденмюллер и подполковник Велер. Последний, как начальник лагеря и города, передал Шталаг наступающим войскам США 26 апреля 1945 года. Администрация была разделена на следующие группы: Группа I: командный пункт и основной архив, Группа II: рабочее размещение, Группа III: почта и одежда, Группа IV: касса. Были также лагерные офицеры, лагерные врачи и администрация армейской базы. В архивах города Меммингена дела заключенных не сохранились; Лишь в отдельных случаях может быть предоставлена информация о местонахождении или рабочих заданиях. Вероятно, после визита бывших французских военнопленных в Мемминген в 1965 году, Георг Хабданк написал в 1969 году многостраничный отчет об организации Шталага VII B Мемминген («Военная хроника»). Рукопись сотрудника штабной роты Шталага дает представление о структуре и организации лагеря для военнопленных, но не дает полного представления об истории лагеря и условиях содержания в лагере. Один из двух сохранившихся фотоальбомов Шталага VII B также принадлежит Георгу Хабданку.";

- Stalag Luft II Лодзь «Лицманнштадт» (Lodz «Litzmannstadt»); “ВИКИПЕДИЯ”: https://clck.ru/Rvyr7 :

"История. Шталаг находился в ведении Люфтваффе. Функционировал с конца лета 1941 г. до 1 сентября 1944 г. До размещения советских военнопленных в нём, возможно, кратковременно пребывали французские пленные. Среднедневное число советских пленных колебалось в границах от около 400 до чуть более 1000 человек.

В марте 1942 г. комендантом лагеря был хауптман Мальдбендэн (Maldbenden), а начальником охраны Кирштейн Кос (Kirstein Kos).

Условия пребывания в лагере были средне тяжелыми по сравнению с тем, что выпало на долю других пленных, например в концентрационных лагерях Освенцим или Маутхаузен-Гузен. Уровень смертности требует дальнейшего изучения, однако она точно не имела массового характера. Тела умерших пленных хоронили сначала поблизости лагеря, а позднее на православном кладбище в Долах (ул. Телефонична).

Часть пленных работала на лодзинских фабриках. Работали они также на строительстве большой перегрузочной железнодорожной станции на Олехове. В местах работы, кроме станции на Олехове, помощь пленным оказывали поляки, передавая им еду и папиросы. Возможно, часть пленных работала на строительстве большого подземного госпиталя (525 м²., кубатура 1600 кб.м.) для близлежащего аэродрома «Люблинек» на углу улиц Пабьяницкой и Евангелицкой (западный угол).

Формально Stalag Luft II был ликвидирован 1 сентября 1944 г., когда большинство пленных было вывезено в Stalag Luft III в Жагане. В Лодзи была однако оставлена группа больных и неработоспособных, большинство из которых дождалось освобождения 19 января 1945 г.

8 октября 1944 г. в бараках Шталага была временно размещена группа варшавских повстанцев, которые затем были вывезены в Stalag IV B-Zeithain (Мюльберг Эльба, Германия).

По завершении немецкой оккупации Лодзи (19 января 1945 г.), в марте-апреле в оставшихся после шталага бараках был размещен лагерь немецких военнопленных, который функционировал примерно до 1948 г. Территория лагеря видна на немецких аэрофотоснимках Лодзи сделанных в мае 1942 г.

Попытки побега.

Пленные предпринимали попытки побега, но практически все они закончились неудачей. Сбежать удалось только однажды (9 октября 1942 г.) двум офицерам летчикам Александру Кузнецову и Аркадию Ворожцову. Они осуществили побег во время работы на одной из фабрик в Лодзи. Помощь им оказали польские коммунисты из ППР. Через несколько месяцев находящийся под угрозой ареста А. Кузнецов был включен в состав первого лодзинского партизанского отряда Народной Гвардии. 8 мая 1943 г. под Гловном вместе с отрядом принял участие в бою с немцами, который закончился разгромом отряда. Уцелел, благодаря помощи жителей деревни Стары Валишев. Позже, с помощью варшавских коммунистов, попал в Варшаву и оттуда в партизанские отряды в районе Люблина, где дождался прихода Красной Армии. А. Ворожцов был арестован в Лодзи в конце апреля 1943 года. После многомесячного следствия был направлен в концентрационный лагерь Освенцим, где у него был номер 188 052. В июле 1944 г. был вывезен в составе группы из 400 узников в концентрационный лагерь Маутхаузен-Гузен возле города Линц в Австрии и находился там до освобождения лагеря 5 мая 1945 г.

Также имела место попытка побега через подкоп. В течение 2-х месяцев зимой с 1941 на 1942 г. группа пленных офицеров из барака номер 13 копала лаз длинной 25 метров за территорию лагеря. Однако незадолго до намеченной даты побега в подкоп провалился часовой. Под пустым бараком номер 14 (от которого лаз вел за ограду) немцы нашли вещественные доказательства подготовки побега. Наказанию в виде побоев и помещения в карцер подверглись все 12 пленных копавших лаз, в том числе Юрий Цуркан. Весной 1943 г. он был выслан в Stalag Luft VI в Хайдекруг в Восточной Пруссии, на границе с Литвой. Из этого лагеря Юрий Цуркан организовал побег через подкоп группы из 41 пленного, но вскоре был схвачен, отправлен в гестапо Тильзита, а затем помещен в концентрационный лагерь Штуттгоф. Позднее он был вывезен в концентрационный лагерь Маутхаузен. Юрию Цуркану удалось выжить. В 1967 г. вышла книга «Последний круг ада», в которой он опубликовал свои воспоминания, в том числе о пребывании в Stalag Luft II.

Расследования, по делу лагеря, в послевоенный период.

Вопрос функционирования лагерей военнопленных на территории Лодзи, в том числе Stalag Luft II, находился и находится в компетенции Окружной Kомиссии Исследования Гитлеровских Преступлений при польском Институте Национальной Памяти, отдел в Лодзи. Материалы собранные в ходе проведенного расследования находятся в Институте. Однако они имеют скорее исторический нежели процессуальный характер.

Первые расследования по делу Stalag Luft II были предприняты в апреле 1948 г. Было допрошено 8 человек, кроме того был проведен осмотр территории бывшего лагеря, были составлены схемы местности и сделано несколько фотографий. Не известно по какой причине дальнейшие следственные действия были прерваны. Возобновлены они были после восстановления работы Окружной Kомиссии в Лодзи. Следствию был дан номер OKŁ, Ds. 60/67 — ОКЛ, Дс 60/67 («следствие касательно преступлений совершенных гитлеровцами в 1941—1945 гг. в лагере советских военнопленных в Лодзи»). Следствие продолжалось до декабря 1977 г. и было прекращено на основании следующих выводов следователя:

- на данный момент отсутствует возможность дальнейшего сбора доказательств, которые могли бы внести в дело что-либо новое,

- следствие следует прекратить в связи с тем, что виновные в военных преступлениях против советских военнопленных в лагере в Руде Пабьяницкой не установлены,

- поскольку собранные доказательства свидетельствуют о бесспорных и многочисленных фактах нарушения международного права, материалы следствия могут представлять ценность в качестве вспомогательных исторических материалов,

- дальнейшая работа по данному делу может вестись внепроцессуально с целью определения, имеются ли в Государственном архиве в Лодзи документы времен гитлеровской оккупации непосредственно или косвенно касающиеся лагеря в Руде Пабьяницкой; в случае если будет установлено, что такие документы там имеются и представляют доказательную ценность, возникнет потребность следствия,

- в связи с вышеназванными предпосылками дальнейшее ведение следствия является нецелесобразным.

Увековечивание памяти.

В настоящее время территория бывшего Stalag Luft II не имеет выраженных признаков исторического памятника, хотя сохранилась часть его построек, в первую очередь здание комендатуры и строения в которых располагались подразделения охраны. Действия по увековечиванию памяти предпринятые в 1989 г. местным комитетом «Оджаньска» при поддержке Воеводского Комитета по Охране Памяти Борьбы и Мученичества в Лодзи Архивная копия от 29 октября 2016 на Wayback Machine не были успешно завершены.

Были предприняты действия с целью установки на углу улиц Оджаньской и Зухув камня с соответствующей памятно-информационной табличкой. Координатором начальных организационных мероприятий стал Отдел истории оккупации Лодзи и лодзинского округа в лодзинском Музее традиций независимости, который в течение многих лет собирает всю историческую информацию об этом лагере.

В собрании лодзинского Музея традиций независимости находится реконструкция плана лагеря, выполненная в 1961 г. жителем этой местности.[17] а также деревянная декоративная тарелка подписанная «Stalag Luft 2 — Litzmannstadt — 1942». Кроме того в экспозиции Отдела Второй мировой войны данного музея находятся незарегистрированные материалы касающиеся вышеупомянутого Александра Кузнецова (прежде всего сканы его документов и фотографий времен оккупации). У сотрудников Музея есть контакт с родственниками Александра Кузнецова.

В российской интернет-базе «Мемориал» Министерства обороны РФ содержащей имена и фамилии военнослужащих содержится информация о узниках данного шталага со сканами их персональных карточек.";

- Концентрационный лагерь Дахау (Konzentrationslager Dachau); "ВИКИПЕДИЯ": https://clck.ru/N2Vfy ); “Ужасы ДАХАУ (”Наука вне морали", статья, Военное обозрение: https://clck.ru/Q92nY );

- "БРАТСКИЙ СОЮЗ ВОЕННОПЛЕННЫХ" ("БСВ": “ВИКИПЕДИЯ”: https://clck.ru/MwpVp ; https://clck.ru/Q5pQv ):

Братский союз военнопленных (БСВ) — подпольная антифашистская организация советских военнопленных, существовавшая в 1943—1944. Одно из крупнейших подпольных формирований военнопленных во время Великой Отечественной войны. Создана в марте 1943 в лагере советских военнопленных офицеров в Мюнхен-Перлахе. Её организаторами была группа офицеров — участников обороны Севастополя: полковник М. М. Тарасов, подполковники Н. А. Баранов, Д. С. Шелест, М. П. Шихерт, майоры М. И. Конденко, М. Л. Красицкий, Макаров, К. К. Озолинь, И. Петров (И. В. Бугорчиков), интендант 3-го ранга М. И. Зингер, рядовые И. Е. Кононенко, Р. В. Петрушель. Одними из руководителей подпольного движения БСВ стал полковник М. Х. Хайрутдинов. Также есть версия, что гестапо считало основателем и идейным руководителем БСВ советского офицера, еврея Иосифа Фельдмана

Штаб БСВ наладил связь с военнопленными и угнанными в Германию советскими людьми, создал разветвлённую сеть ячеек в лагерях военнопленных и более чем в 20 лагерях «остарбайтеров», и концу 1943 распространил свою деятельность на всю Южную Германию и Австрию, проникнув также в Рурскую область и Северо-Западную Германию. Кроме того, ещё летом 1943 БСВ наладило контакты с подпольным антифашистским немецким народным фронтом в Южной Германии. Своей главной целью братство ставило организацию восстания в лагерях военнопленных вокруг Мюнхена с последующим захватом города и развёртывание вооружённой повстанческой борьбы на территории Германии. В качестве тактических мероприятий БСВ предусматривало организацию саботажа, побегов военнопленных, развёртывание пропаганды против власовцев, разъяснение солдатам вермахта неизбежности поражения Германии в войне, налаживание тесного сотрудничества с немецким антифашистским подпольем, выявление и уничтожение предателей. Под руководством майора Озолиня БСВ формировало свою боевую организацию, были разработаны и разосланы на места планы действия во время восстания. Но в конце 1943 гестапо раскрыло деятельность БСВ, все его руководители и многие рядовые члены были схвачены и казнены.

Также есть сведения, что о БСВ стало известно несколько позднее:

В начале 1944 года на территории VII военно-воздушного округа (Мюнхен) гитлеровцы нашли у заключенного Закира Ахметова (личный номер 19 900), работавшего на объекте ВВС вместе с многими другими советскими военнопленными, «инструкцию и программу» подпольной организации пленных— БСВ.

Немедленно после обнаружения у него этих документов Ахметов бежал из плена вместе с другим военнопленным, Иваном Бондарем. К сожалению, дальнейшая их судьба нам неизвестна.

Содержание «инструкции и программы БСВ» были настолько сенсационны, что местное начальство из ВВС сочло необходимым немедленно представить по этому делу рапорт высшему начальству, и, таким образом, дело попало к самому Герингу. Ознакомившись с этими материалами, Геринг в свою очередь срочно ознакомил с ними начальника полиции безопасности и СД Кальтеибруннера, потребовав от него срочного расследования и проведения обысков среди военнопленных с целью выявления подробностей, касающихся раскрытой организации БСВ. Издав соответствующие инструкции своим подчиненным (по производству массовых обысков среди советских военнопленных), Кальтенбруннер заявил, что «…среди военнопленных, особенно советских, уже возникли повстанческие организации».

Из «инструкции и программы БСВ» явствует, что существовала широко разветвленная организация, руководимая советскими военнопленными (под программой стоят две подписи: Федотов, Днепрец) и охватывающая военнопленных из армий многих государств: Польши, Франции, Югославии, Великобритании, Чехословакии, США и, естественно. Советского Союза.

«Инструкция и программа» призывают узников к созданию советов военнопленных, к организации актов саботажа, к побегам, к проведению суда над изменниками, к совместным действиям всех военнопленных с целью начать организованную борьбу против гитлеризма и оказывать помощь сражающимся армиям Советского Союза. Особенно подчеркивается братский интернационализм, о чем свидетельствует уже самое название организации: БСВ. Организация называлась «Братское содружество военнопленных». Полное немецкое название этого беспрецедентного и удивительного документа, сохранившегося в архивах гитлеровской полиции безопасности и СД, таково: «Illegale Organisation der Brüderlichen Mitarbeiterschaft aller Kriegsgefangenen Polens, Frankreichs, der Tschechoslowakei, Jugoslawiens, Englands, der OSA und der Sowjetunion» (Подпольная организация братского содружества всех военнопленных Польши, Франции, Чехословакии, Югославии, Англии, США и Советского Союза).

Как видно из немецких документов, организация БСВ возникла в марте 1943 года и была широко разветвленной. Факт существования БСВ и ее характер и цели заслуживают самой высокой оценки.

4 сентября 1944 в концлагере Дахау были расстреляны 93 советских офицера — участники БСВ. 4 сентября 2019 года в мемориальном комплексе Дахау прошла траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине расстрела руководителей подпольной организации «Братский союз военнопленных»

- Судьбы советских военнопленных в концентрационном лагере Дахау ( https://clck.ru/Q5pQv ):

"Узниками и мучениками Дахау стали также организаторы «Братского содружества военнопленных». Данная подпольная группа сопротивления зародилась в марте 1943 г. в трудовом лагере для советских офицеров в Мюнхене-Гизинг (на Шванзеештрассе). Эта группа получила большое распространение по всей южной Германии и за ее пределами. Ее основной задачей было подорвать деятельность оборонной промышленности и бойкотировать дальнейшее ведение войны. Для этого Содружество стремилось установить тесные связи с немецкими антифашистами, а также противостать вербовке в Русскую освободительную армию генерала Власова, воевавшую на стороне Третьего рейха. Группа была вскоре разоблачена, а ее организаторы схвачены 18 мая 1943 г. в Гизинге и депортированы в штрафные бараки шталага VIIA Мосбург. Остальные члены группировки были арестованы после того, как гестапо заслала своих шпионов в ее ряды. Участники организации были доставлены в Дахау (первая группа уже в августе 1943 г., а остальные в феврале 1944 г.) и помещены в изолированные блоки.

Руководителей Содружества доставили в мюнхенское гестапо 29 марта 1944 г., где их подвергли жестоким пыткам. Затем в тяжелом состоянии некоторые из них были возвращены в Дахау. Но и там не прекращались допросы и истязания. Расследование дела Содружества сопротивления длилось до конца августа 1944 г.

4 сентября 1944 г. 92 офицера из советского сопротивления были выведены на плац в Дахау. Площадь оцепили автоматчики. Группу отвели к крематорию, где унтерштурмфюрер Гейт зачитал им смертный приговор Имперского управления СС. Затем приговоренным приказали раздеться и встать на колени спиной к стрелкам. Казнь была произведена выстрелом в затылок. В этот день были казнены 90 офицеров, а на следующий день оставшиеся два.

Одним из этих двух офицеров был главный организатор Содружества военнопленных Михаил Ильич Зингер, родившийся 19 февраля 1886 г. Он и остальные пленные, состоявшие во главе подпольной группы сопротивления, были схвачены 18 мая 1943 г. и отправлены в шталаг Мосбург. В помещениях, куда их определили, не было кроватей, так что приходилось спать на голом полу. Заключенных мучили голодом. Зингер и еще несколько членов группы были доставлены в Дахау 20 августа 1943 г. Здесь в течение многих месяцев проходили допросы и пытки – узников пытались сломить, не давая спать, мучая ярким светом прожектора, помещая в стоячие камеры. Михаил Зингер и его товарищ были расстреляны 5 сентября 1944 г.";

Казнь фигурировала в свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе.

Из материалов Нюрнбергского процесса:

Блаха: “Летом или поздней весной 1944 года старшие русские офицеры: генералы, полковники и майоры - были доставлены в Дахау. В последующие недели их допрашивали в политическом отделе, то есть их доставляли после каждого такого допроса в совершенно истерзанном состоянии в госпиталь, так что я мог видеть некоторых из них и хорошо знал их. Это были люди, которые неделями могли лежать только на животе, и мы должны были удалять отмиравшие части кожи и мускулов оперативным путем. Некоторые не выдерживали подобных методов допроса и погибали, остальные 94 человека затем по распоряжению из Берлина, из главного управления имперской безопасности, в начале сентября 1944 года были доставлены в крематорий и там стоя на коленях были расстреляны выстрелом в затылок.”;

6. “Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!” Юлиус Фучик (23.02.1903 - 8.09.1943), чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии. Находясь в нацистской тюрьме, написал книгу «Репортаж с петлёй на шее» (“ВИКИПЕДИЯ”: http://surl.li/hzows );

7. Организация “БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЕННОПЛЕННЫХ” в Германии 1942 - 1944гг. ("БИБЛИОТЕКА Беларуси"; автор публикации Бродский Ефим Аронович - доктор исторических наук, профессор; источник: Новая и новейшая история, 2001, №3: http://surl.li/hznjo ; уточнение поисковика Геннадия Чернакова в отношении написания: 1. Имени, отчества; 2. Должности; 3. Части, соединения, объединения):

"28 ноября 1945 г. в советское посольство в Гааге пришел нидерландский гражданин Д. Ахтерхойс и передал на имя советского посла В.А. Валькова письмо: "Послу СССР в Нидерландах. Ваше Превосходительство! Исполняю последнюю просьбу русского лейтенанта Ивана Корбукова. Он вместе со мной провел последние дни в камере N 17 тюрьмы гестапо на Бруннерштрассе в Мюнхене. Иван Корбуков, так же как и я, был обвинен в шпионаже. Гестаповцы и СД сильно истязали его резиновыми палками. За два дня до казни он просил меня сообщить его семье, его матери, что он умер за Россию. Он не проронил ни одного слова о своей работе... Иван был обезглавлен в Штадельгейме, близ Мюнхена, 8 марта 1944 г. Так как я не умею писать по-русски, я обращаюсь к Вам, Ваше Превосходительство, в надежде, что Вы исполните его последнюю просьбу. Прилагаю последнее, что написал Иван. С уважением. Д. Ахтерхойс". К письму был приложен обрывок рекламного проспекта самолета Мессершмидт ME-109, на котором рукой И.С. Корбукова было написано по-русски: "Смоленская область, Шумяченский район, Осетищинский сельсовет, д. Вигурина поляна, Корбукову Ивану Семеновичу". И далее латинскими буквами "Корбуков Иван".

Не мог тогда Ахтерхойс знать, что 8 марта 1944 г. было не последним днем старшего лейтенанта Корбукова, а началом его новых истязаний в концентрационном лагере Дахау.

В соответствии с установившейся практикой донесение посла попало в министерство иностранных дел и было доложено В.М. Молотову. Министр приказал направить сообщение о судьбе Корбукова по месту его рождения и приобщить к военкоматскому делу. Дело получило архивный номер АЦ- 10966.

В мае 1948 г. автор читал сводку, составленную комитетом Объединения преследовавшихся фашистским режимом города Дахау о пребывании в концентрационном лагере и судьбах 24 советских узников. В ней содержатся имена активистов подпольной организации, расстрелянных 4 сентября 1944 г. Сводка перекликается с докладной запиской начальника полицейского управления Мюнхена штандартенфюрера СС Шефера, направленной в середине июня 1944 г. в Берлин: "4.06.1943 г. за большевистские интриги была арестована, а затем передана в концентрационный лагерь Аушвитц восточная работница Валентина Бондаренко, родившаяся 28.02.1923 г. в Штеровке. У нее было обнаружено письмо, из которого следовало, что среди используемых для работы в империи иностранцев существовала тайная организация. Бондаренко заявила, что получила это письмо от неизвестного лица, однако более подробных сведений она ни при каких обстоятельствах дать не пожелала. 09.11.1943 г.

Осведомитель, подсаженный в мюнхенский лагерь для иностранцев, донес, что ему удалось установить контакт с разыскиваемой организацией и что в тот же день на Мариенплац назначена встреча, на которую он приглашен. Проведенное затем тщательное наблюдение, подсадка новых агентов и их сообщения сразу привели к аресту 23.12.1943 г. 24 восточных рабочих, среди которых находились все активисты из лагерей для иностранцев на Фюрстенридерштрассе и Гофманштрассе. При этом удалось изъять 200 патронов, которые были закопаны в различных местах. Проведенные вслед за тем допросы, обыски и очные ставки постепенно привели к аресту 383 человек и окончательному выяснению обстоятельств возникновения и размеров этой тайной организации, которая наверняка приобрела бы в ближайшем будущем опасные для германской империи размеры".

В.П. Бондаренко была спасена Красной Армией от гибели в концлагере Аушвитц и на родине она работала бухгалтером Петровеньковского шахтоуправления Донбасса.

В 1946 г. из американской зоны оккупации Германии автором был получен список 94 советских узников Дахау, ставших жертвой эсэсовской расправы.

Шел второй месяц Нюрнбергского судебного процесса над главными немецкими военными преступниками. В зал Дворца юстиции ввели очередного свидетеля. Это был директор пражского госпиталя Франтишек Блаха. Арестованный в 1939 г. нацистами как заложник, он с 1941 г. находился в концлагере Дахау. Летом 1942 г. за отказ оперировать желудок 20 здоровым узникам чехословацкого врача отстранили от лечебной работы и определили в лагерный морг. Там он оставался до освобождения в апреле 1945 г.

Отвечая на вопросы заместителя главного обвинителя от США Т. Додда, Блаха рассказал, как в концлагере Дахау была расстреляна "в сентябре 1944 г. группа из 94 русских, занимавших высокие военные посты" 3 . В связи с этим заявлением заместитель главного обвинителя от СССР Ю.В. Покровский спросил свидетеля: "Не можете ли Вы сказать более подробно о казни 94 старших и высших офицеров Красной Армии, относительно которых Вы ответили на вопросы моего коллеги? Кто это был, какие это были офицеры, по каким мотивам их казнили? Знаете ли Вы что- нибудь по этому поводу?".

Блаха ответил Покровскому: “Летом или поздней весной 1944 г. старшие русские офицеры: генералы, полковники и майоры - были доставлены в Дахау. Их допросили в ближайшую неделю в политическом отделе, то есть их доставляли после каждого такого допроса в совершенно истерзанном состоянии в госпиталь, так что я мог видеть некоторых из них и хорошо знал их. Это были люди, которые неделями могли лежать только на животе, и мы должны были удалять отмиравшие части тела и мускулов оперативным путем. Некоторые не выдерживали подобных методов допроса, остальные затем по распоряжению из Берлина, из главного имперского управления безопасности в начале сентября 1944 г. были доставлены в крематорий и расстреляны выстрелом в затылок”.

Отвечая на повторный вопрос Покровского об обоснованиях этих казней, Блаха сказал: “Обоснований мы, конечно, не узнали, так как мы всегда лишь после казни получали доступ к трупам, а обоснование зачитывалось до казни”.

В ходе процесса над палачами Дахау лагерфюрер Рупперт с чудовищной деловитостью профессионального убийцы говорил, что 4 сентября 1944 г. в 9 часов утра обреченные на казнь советские люди "были построены у арки внутренних ворот. К ним подошел комендант лагеря Вейтер и унтерштурмфюрер Гейт из управления мюнхенского гестапо. Гейт зачитал список всех девяносто узников и сделал краткое разъяснение. В это же время каждый из тех, чья фамилия называлась, проходил через ворота. Когда перекличка закончилась, комендант Вейтер ушел, а Гейт и я повели первых тридцать узников к крематорию. За ними следовали вооруженные винтовками эсэсовские охранники... Другие 60 оставались у лагерных ворот. Первых тридцать расстреляли двумя группами, по пятнадцать в каждой... Между одиннадцатью и половиной двенадцатого расстрел закончили.

Однако когда лагерфюрер Рупперт пояснил, что советских людей расстреляли за то, что они “вели большевистскую пропаганду в лагерях военнопленных”, интерес американских военных судей к трагедии 4 сентября 1944 г. заметно угас.

Кровавая расправа потрясла узников концлагеря. Свидетельств ее сохранилось немало, и они позволяют восстановить подробности трагедии. Авторы свидетельств лишь несколько расходятся в определении точного числа людей, павших в тот день под пулями палачей. Так, некоторые свидетели, знавшие одного из главных организаторов подполья И.С. Фельдмана (Георгий Фесенко), начальника здравпункта Киевского вокзала, замученного во время следствия 10 марта 1944 г., и совершившего побег из Дахау киевского красноармейца И.Е. Кононенко, расстрелянного 9 сентября 1944 г., считают их казненными вместе с основной группой.

Бывший узник Дахау генерал-майор Я. И. Тонконогов в сообщении от 11 февраля 1950 г. говорил о стойкости, проявленной в ходе гестаповского следствия советскими офицерами-участниками подпольной организации. Генерал особо отмечал мужество майора Озолина, который был настолько искалечен эсэсовцами, что на допросы его возили на тачке. Наряду с Озолиным, непреклонностью отличались: старший батальонный комиссар Серебряков, батальонный комиссар Бугорчиков, подполковник Никитин, лейтенант Моисеев, майор Красницкий, майор Полозов, майор Ковтун из штаба Приморской армии, офицеры частей той же армии младший лейтенант Ветров, майоры Громов и Черенков.

Вот свидетельство С. П. Зинченко с Херсонщины, в 20 лет оказавшегося в гитлеровском концлагере: "Пишу Вам все подробно, что помню. Привели нас в Дахау человек 120 из штрафного лагеря в Инсбруке, потом был завод Мессершмитта в Аугсбурге. Американцы бомбили город, и меня ранило в правую руку выше кисти. Осколок пролетел между костями и остался в свитере. Всех раненых и убитых из Аугсбурга доставили в Дахау. Я попал в лазарет, где мне прочистили руку. На операционном столе врач-словенец Иосип Арко спросил меня: "Русский? Я ответил: "Да". "Спать хочешь?" - "Нет". А он в ответ: "Может, заснул бы...". Проснулся я в палате. Рука забинтована... После рентгена мне наложили гипс по локоть, потому что осколок раздвинул кости и небольшую часть отколол. Рана долго не заживала, и мне пинцетом удалили маленький кусочек отколовшейся кости. Прошло три или четыре недели. Мне стало хуже. Опухоль разрасталась, поднялась температура, началась флегмона. Однажды ночью в наше отделение привезли человека без сознания и положили возле меня. Через некоторое время, проснувшись, он разбудил меня и спросил, кто я. Я ответил - русский. Он попросил, чтобы я принес ему воды. Лежал он на животе, потому что был избит. Впоследствии я узнал, что это был русский комиссар Зингер. Мы очень подружились. К нему приходили знакомые, коммунисты, потом привезли Моисеева. Его положили на другом ярусе. Шло время, и их поместили рядом, отгородили простынями, стульями, а нам сказали, что они больны очень заразной рожей...

Постепенно раны мои зажили, и меня выписали в 24 блок. Теперь я ходил в лазарет только на перевязки. Однажды я заметил, что людей из 27 блока ведут на лагерный плац. Среди них я увидел Зингера и Моисеева. Мы поздоровались, и я спросил: "Куда это вас ведут?" Мне хотелось подойти к ним, но полицейские меня не подпустили. Сообразив, в чем дело, я побежал в свой 24 блок и полез на чердак. Через венти-ляционное окно мне было видно, как группой по 15 человек их водили к крематорию, там приказывали раздеться догола и зажав запястья рук за спиной наручниками, ставили на колени перед длинной скамейкой. Затем, прижав головы лбами к скамейке, расстреливали из автоматов. Люди, которые работали там, уносили трупы на носилках в крематорий и посыпали песком места, где виднелась кровь, чтобы ее не видели следующие 15 обреченных. Я не мог больше смотреть на все это, бросился на нары и зарылся в подушку, чтобы не слышать выстрелов. Там погибли Зингер, Моисеев и многие их товарищи".

Свет на предысторию трагедии 4 сентября 1944 г. проливает свидетельство бывшего узника, австрийского журналиста Р. Кальмара: “Так жили мы, так мы боролись, так мы радовались друг другу, пока однажды некоторые из заключенных русских не были увезены из лагеря на допрос в Мюнхен. Один из них спустя два дня вернулся назад. Ногти пальцев обеих рук были окровавлены и сплющены... Дал ли тот человек показания или нет, и было ли правдой то, что, быть может, он сказал, или только средством избавления от пытки, теперь уже никто сказать не может. Другой вернулся из Мюнхена с глубокими ранами на ягодицах. Они были такими глубокими, что в них легко уместились ладони. Трещины кругами расходились по бедрам. До изгиба бедер простирались темно-синие полосы от ударов гибкой плеткой... У других вернувшихся из Мюнхена все тело было обожжено сигаретами. Иных с вывернутыми за спину руками подвешивали на зловещую дыбу. Некоторые вернулись с темно-синими потеками глаз и черепом, покрытым кровавой коркой. Должен ли описывать все зверства, которые годами были нашими буднями? Буднями, от которых все мы и каждый в отдельности приходили в дрожь? Эти зверства не имели какого-либо разумного основания”.

Викарный епископ Мюнхена И. Нойхойслер в книге "Как это было в Дахау" писал: "Весной 1944 г. стало известно, что 92 советских офицера, вопреки международному праву заключенные не в лагеря военнопленных, а в концлагерь Дахау, должны быть казнены. Подпольный комитет Сопротивления в знак протеста решил: в день предполагаемой казни ни одной рабочей команде не выходить на работу, если 92 офицерам также не будет разрешено идти на работу. Так и произошло. Когда в тот день после утренней поверки послышался приказ "По рабочим командам строиться", никто не сдвинулся с места. Десятки тысяч узников, включая священнослужителей, молча оставались в строю. Момент был в высшей степени опасным. Надо было рассчитывать на жесточайшие репрессии эсэсовцев... Когда начальник лагеря узнал причину неповиновения приказу, он пригрозил, что даст команду часовым на вышках открыть пулеметный огонь по лагерю. Несмотря и на это заключенные продолжали стоять на месте. Тогда рапортфюрер объявил по громкоговорящему устройству, что начальник лагеря затребовал две роты из эсэсовского охранного батальона. Перед лицом такой опасности советский офицер полковник Тарасов потребовал от узников, чтобы они шли на работу. Он воскликнул, и переводчик перевел: "Товарищи, выступайте! Мы умрем так же, как мы жили - в борьбе за Советский Союз!". Тарасов был одним из 92-х офицеров. Когда рабочие команды ушли, конвой палачей увел советских офицеров к крематорию. 92 узника молча шли на смерть после того, как не допустили, чтобы из-за них 20 тысяч заключенных оказались в опасности".

Сын мюнхенского коммуниста Р. Цурль, в годы второй мировой войны работал мастером на заводе "Штейнхейль", изготовлявшем оптические приборы. За сотрудничество с гражданами СССР он был арестован и под номером 67193 заключен в Дахау, где оставался до конца войны. “21 марта 1944 г., - свидетельствовал Цурль, - примерно в 9 часов утра на предприятие, где я работал, приехал помощник начальника гестапо Мюнхена Гейт вместе с подручным и арестовал меня. Во время ежедневных допросов в гестапо - по три часа до обеда и три после обеда - Гейт настойчиво требовал показаний о сотрудничестве с военнопленными. Главным образом речь шла о Георгии Фесенко. Я должен был признаться в сотрудничестве с этой организацией и назвать фамилии ее участников”.

Немецкий антифашист К. Редер, находившийся в Дахау почти 12 лет, давая показания Международному военному трибуналу в Нюрнберге, сообщил: "О подробных обстоятельствах, приведших к аресту 92 советских офицеров, меня не информировали. Я не думаю, чтобы и другие политзаключенные Дахау знали о них что-либо определенное. Известно только, что это была сплоченная группа, находившаяся в особых условиях. Она была строго изолирована от других узников. С некоторыми членами группы мы, конечно, установили контакт и таким образом узнали, что имеем дело с группой Сопротивления. Разумеется, мы не в состоянии были произвести дополнительную проверку, но уже сам факт изоляции свидетельствовал о том, что речь шла о людях, находившихся под угрозой смерти. В группе было много лиц, подвергавшихся жестоким гестаповским пыткам, что еще больше убеждало нас в том, что перед нами убежденные антифашисты и борцы Сопротивления. Нам стало известно также, что большинство из них переведено в концлагерь мюнхенским гестапо.

4 сентября в Дахау распространился слух, что эсэсовское начальство стало сгонять для расстрела всех коммунистов лагеря, что первая группа уже находится на пути в крематорий, что весь лагерь окружен двойной охраной и что в течение всего дня будут беспрерывно истреблять узников, пока не будет уничтожен последний коммунист. В то время я работал на хозяйственных предприятиях... Захватив ящик с инструментами, я ушел из мастерской. В лагере перед канцелярией мне бросилась в глаза большая группа узников. Их окружала по меньшей мере дюжина специально вооруженных эсэсовцев. Подойдя ближе, я узнал советских офицеров, которые находились в изоляции. Среди них и трубача Кириленкова. Когда я попытался подойти к группе еще ближе, один из эсэсовцев прогнал меня, пригрозив при этом прикончить на месте... Я вышел из столовой в тот момент, когда группа офицеров двинулась в последний путь. Я следовал за ней примерно на расстоянии 50 метров и видел, как все 92 человека с исключительным хладнокровием, бесстрашно шли навстречу смерти. И когда вспоминаю об этом сегодня, перед моими глазами встают эти решительные люди, спокойно и прямо идущие в крематорий, а вокруг них кричащая свора эсэсовцев, похожих на тявкающих собак. Было ясно, что они боялись этих людей".

За что же гестаповцы так жестоко расправились с советскими военнопленными?

В начале марта 1943 г. в Мюнхенском лагере военнопленных на Шванзеештрассе под видом празднования дня рождения военнопленного Р. В. Петрушеля был образован подпольный комитет Братского сотрудничества военнопленных (БСВ). В него вошли советские офицеры: майор К.К. Озолин, лагерный переводчик Г. Фесенко (Иосиф Фельдман), лейтенант В. Моисеев, военврач II ранга Г. Старовойтов и капитан М. Зингер. "Задача лагерного комитета, - доносил в Берлин начальник мюнхенской полиции Шефер, - состояла прежде всего в отыскании соответствующих людей и назначении их уполномоченными бараков, а также в наблюдении за их организаторской деятельностью. По заданию лагерного комитета и при его поддержке до 18.5.1943 г. из плена бежали по меньшей мере 5 русских офицеров, получивших категорический приказ вести среди находящихся в Германии гражданских рабочих всех наций большевистскую пропаганду в духе программы БСВ. Все так называемые уполномоченные бараков были отобраны лагерным комитетом главным образом из тех офицеров, которые по предложению Фельдмана были уже назначены немецкой лагерной администрацией старшими бараков или барачными полицейскими". В донесении подчеркивалось, что на эти должности назначали только таких военнопленных, которые "были известны как убежденные коммунисты" и которые “искусно покрывали единомышленников и плохо обращались с теми, кто хорошо работал”.

Летом 1943 г. поступило донесение в Берлин из Бадена. В нем говорилось: "Уже длительное время управление государственной полиции Карлсруэ занято всесторонним расследованием по делу нелегальной организации среди советско-русских военнопленных и тайной организации среди восточных рабочих, которая именует себя БСВ (Братское сотрудничество военнопленных), чья деятельность свыше года отмечается во всех районах империи. В одной из инструкций, распространяемых этой организацией, среди прочего, подчеркивалось: “БСВ является тайной революционной организацией всех военнопленных, основывающейся на программе и утвержденных положениях. В целях осуществления свержения фашистского гитлеровского правительства БСВ поставило перед собой задачу... организовать внутри Германии и союзных с ней стран вооруженную борьбу всех военнопленных - граждан Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Англии, США и СССР”.

В документе говорилось, что “БСВ действует на основе установленной организационной схемы и, согласно ее структуре, органы Братства проводят свою работу, направленную на нанесение экономического ущерба, разрушение или ослабление экономической мощи врага (его потенциала, резервов, армии...). Разложение противника в его собственной стране облегчает решение задачи, оказывает помощь коалиции, Советскому Союзу в достижении победы над врагом и одновременно содействует свержению Гитлера, крушению фашистских доктрин оси, разгрому гитлеровских фашистских гнезд в Европе. Сказанное не оставляет сомнения о целях БСВ и подчеркивает его опасность не только в плане внутриполитическом, но не в последнюю очередь и в плане чисто военном... Что касается более подробной характеристики БСВ, ее структуры, методов работы и т.д., равно как и результатов уже предпринятых полицией безопасности контрмер, то все это представляется излишним, поскольку речь идет о разветвленном и очень сложном организационном аппарате, работа которого в данном случае не нуждается в дальнейшем рассмотрении. К тому же расследованием деятельности БСВ в централизованном порядке занимается само главное имперское управление безопасности”.

Инициаторы создания БСВ опирались на накопленный в нацистских лагерях опыт подпольной борьбы. Они поставили перед БСВ высокие, вдохновляющие цели и разработали тактику их достижения. Строго законспирированное ядро подпольной патриотической организации стремилось сплотить разрозненные усилия многочисленных нелегальных групп и одиночек военнопленных и насильственно угнанных в Германию так называемых гражданских пленных и подготовить их к согласованным и единовременным действиям.

Нацисты всеми средствами разжигали среди узников национальную рознь и вражду, чтобы на этой основе упрочить свою власть над ними. Организаторы и руководители БСВ противопоставляли проискам врага принципы патриотизма и интернационализма.

Программные документы БСВ были подписаны именами "Федотов" и "Днепрец". "Федотов" - это псевдоним Р.В. Петрушеля, а "Днепрец" - М.И. Конденко. Организаторы БСВ развернули интенсивную агитационную работу в лагерях и рабочих командах, направленную на срыв вербовки военнопленных во власовские части. Они настойчиво призывали тех, кто обманом был вовлечен в эти формирования, без промедления обратить оружие против врагов своего Отечества. Во многих случаях эта работа БСВ увенчалась успехом.

Важнейшими пунктами программы БСВ, текст которой передавался из рук в руки, были: "Антифашистское сплочение советских людей в Германии и находящихся там граждан союзных СССР стран; борьба против генерала-предателя Власова и его сообщников; организация помощи Красной Армии, а также армиям союзников после вступления их в пределы Германии; передача Красной Армии военной информации любого характера путем организации специальных побегов из лагерей военнопленных; осуществление всех видов саботажа на предприятиях военной промышленности и транспорта; организация и вооружение находящихся в Германии военнопленных и иностранных рабочих в интересах свержения национал-социалистского режима" 17 .

Главные центры БСВ сложились в Верхнй Баварии, а затем в Бадене. Центрам удалось наладить прямые и косвенные связи с нелегальными организациями граждан СССР в Дюссельдорфе, Кельне, Аахене, Нюрнберге, Ганновере, лагерях Саксонии, а также Вене и Праге.

К концу 1943 г. число организаторов и активистов “БСВ” в Баварии, Бадене и австрийском Тироле достигло примерно 8000 человек. Полагая, что с приближением Красной Армии и войск союзников к Германии на ее территории возможно появление воздушно-десантных отрядов армий антигитлеровской коалиции, “БСВ” готовилось к взаимодействию с союзниками. Для этой цели в различных лагерях тайно формировались боевые группы, а в Оффенбургском лагере был даже создан "Свободный батальон", офицерский состав которого насчитывал около 60 человек. Это были молодые, физически наиболее сильные военнопленные. Из кого формировались кадры БСВ?

Боевым ядром “БСВ” были бывшие защитники Севастополя, мужество которых был вынужден признать даже противник. Об этом шла речь 7 и 9 июля 1942 г. на секретных инструктивных совещаниях в имперском министерстве пропаганды: "Выступления, передававшиеся в последнее время по радио относительно боев за Севастополь, равно как и сообщения иностранных корреспондентов, посланных в Севастополь, основанные на рассказах немецких офицеров о происходивших там сражениях, дали основание министру принципиально рассмотреть вопрос о том, как следует характеризовать и оценивать боевые действия Советов. В последние дни мы распространяли захватывающие и потрясающие сообщения с фронта. Однако существует опасность, что известная часть немецкого народа сделает из них неправильные выводы". Выражая далее резкое недовольство заявлениями немецких офицеров-фронтовиков, опубликованными некоторыми иностранными корреспондентами, Геббельс с едва скрываемой тревогой говорил, что они объективно создают у читателей "впечатление, что Советы обладают идеями, которые порождают фанатизм и воодушевление к героическому сопротивлению, вызывают презрение к любым решениям, бесстрашие в любых испытаниях. Дело доходит до того, что тысячи солдат и гражданских лиц, включая женщин и детей, скорее подрывают себя и гибнут в дзотах, нежели капитулируют, что во время наступления в районе одного из заводов, в котором "засели отъявленные большевики, молодые коммунисты и фанатичные комиссары", эти комиссары сражались до последнего вздоха. Вот как рисуют сообщения иностранных корреспондентов впечатления немецких офицеров. Один офицер даже якобы заметил, что русские сражались "поистине героически"... Подобные сообщения, если против них не выступить, - гневно восклицал главарь нацистской пропагандистской камарильи, - в короткое время воспитают своеобразное восхищение большевизмом".

Генерал Э. фон Манштейн, в 1941 г. командующий 11-й немецкой армией, писал, что в те дни советские воины предпринимали "неоднократные попытки прорваться в ночное время на восток в надежде соединиться с партизанами в горах Яйлы. Плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые с оружием в руках воодушевляли бойцов" 19 . Кто были эти люди, кто и в неволе сохранил боевой дух?

Среди первых находился старший батальонный комиссар (подполковник) СЕРЕБРЯКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник организационно-иструкторского отдела Политотдела Приморской Армии, Северо - Кавказского фронта. Он был участником вооруженного восстания в октябре 1917 г. в Петрограде, затем обеспечивал бесперебойную работу телефонного узла столицы. В годы гражданской войны СЕРЕБРЯКОВ П. А. - комиссар телеграфа штаба Южного фронта, потом начальник политотдела МТС, а накануне войны - один из руководящих работников одесской организации партии. На фашистской каторге старший батальонный комиссар Серебряков был примером стойкости и мужества. Его моральный авторитет среди товарищей был чрезвычайно высок. По законам строгой конспирации среди подпольщиков не принято было говорить об общественном или служебном положении, занимаемом до плена. Не спрашивали этого, разумеется, и у СЕРЕБРЯКОВА П. А., но близкие ему люди догадывались, что он был политработником. Некоторые даже полагали, что он был членом Военного совета Приморской армии.