Иван

Николаевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

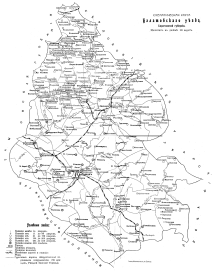

Есин Иван Николаевич воевал в составе: 34 озад 34 тд; 20 озад 20 тбр ЗапФ 5А; 11 зод 20 тбр ЗапФ 5А; 153 озад Тульский ПВО МВО; 590 зенап Минский ПВО ЗапФ; 1877 зенап СевЗапФ. Родился в 1908 году в д.Муромка Балашовского уезда Саратовской губ. Закончил в 1934 году Школу зенитной артиллерии Севастополе. В июне 1941 года служил в составе 34-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 34-й танковой дивизии (Киевского ОВО 8-й механизированный корпус), дислоцировались в г. Судовая Вишня Украинской ССР. После ожесточенных боев в августе 1941 года 34-я танковая дивизия прекращает свое существование, остатки ее частей служат базой для формирования новых танковых бригад. Далее Есин И.Н. служил в составе 20-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 20-й танковой бригады, обеспечивая противовоздушную оборону. В октябре 1941 г. 20-я танковая бригада вошла в состав Можайского УР.

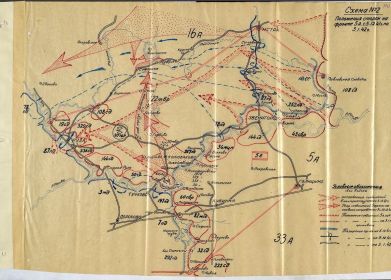

В октябре-декабре 1941 года 20 тбр участвовала в Московской битве, вела упорные оборонительные бои в районах Можайска, Звенигорода и Кубинки. С 16 ноября 1941 года по 11 декабря 1941 года совместно с 50-й стрелковой дивизией держала оборону на рубеже н.п. Полушкино — Герцено — Агафоново. В январе 1941 года, в составе войск 5-й армии перешла в контрнаступление на границе Истринского и Одинцовского района Московской области в направление Звенигорода, в результате которого был освобождён Можайск, а советские войска закрепились на подступах к Гжатску (ныне Гагарин, Смоленская область).

Есин И.Н. дважды числился пропавшим без вести в период между 01.10.1941 и 31.12.1941. В январе 1942 года советское контрнаступление под Москвой было выделено в отдельную операцию — Ржевско-Вяземскую операцию Калининского и Западного фронтов. В ходе наступления танки бригады использовались для непосредственной поддержки пехоты при прорыве оборонительной полосы противника на рубеже реки Москва.

В сентябре 1942 года Есин И.Н. в звании капитана, воевал в составе 153 -го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона (Тульский дивизионный район ПВО) начальником штаба дивизиона.Закончил войну в Германии в звании майора на должности заместителя командира 1877 зенитного артиллерийского полка ПВО по строевой части (2-й корпус ПВО Западный Фронт). Награжден Орденом Красной Звезды (Приказ подразделения №: 219/164 от: 03.11.1944.) и медалью за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. После войны Есин И.Н. вместе с семьей проживал в Крыму в г. Феодосия

Боевой путь

1941-1945: 34 озад 34 тд; 20 озад 20 тбр ЗапФ 5А; 11 зод 20 тбр ЗапФ 5А; 153 озад Тульский ПВО МВО; 590 зенап Минский ПВО ЗапФ; 1877 зенап СевЗапФ.

Есин Иван Николаевич

Воинское звание: капитан

Последнее место службы: ЗапФ 5 А 20 озад (20 отдельный зенитный артиллерийский дивизион

20 танковая бригада). Дата выбытия: между 01.10.1941 и 31.12.1941

Причина выбытия: пропал без вести. Источник информации: ЦАМО

Фонд ист. информации: 33

Опись ист. информации: 11458 Дело ист. информации: 99

Воинское звание: капитан

Последнее место службы: ЗапФ 11 зод 20 тбр

Дата выбытия: между __.10.1941 и __.12.1941

Причина выбытия: пропал без вести

Место выбытия: Смоленская обл.

Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 11458

Дело ист. информации: 107

Воспоминания

Школа зенитной артиллерии Севастополь 1932-1934 год

Для решения новых задач по строительству ПВО страны в середине 20-х гг. требовались разносторонне подготовленные командиры-зенитчики. В 1927 г. на базе КУКС ЗА в Севастополе была создана школа зенитной артиллерии, получившая задачу готовить командиров взводов, имела учебную батарею и авиационное звено для практических стрельб, а преподаватели начали разрабатывать теорию боевого применения зенитной артиллерии. В 1931 г. школа была расширена до двух дивизионов, а сохранившиеся при ней КУКС преобразованы из зенитно-артиллерийских в курсы ПВО. Севастопольское училище зенитной артиллерии (СУЗА) располагалось на Корабельной стороне, возле памятника герою обороны города в Крымской войне матросу Кошке. Срок обучения — 2 года. Изучаемое вооружение: 76-мм и 85 мм пушки, 20-мм зенитные пулеметы, ДШК.

34-я танковая дивизия июнь 1941 года

34-я танковая дивизия сформировалась в марте 1941 года в Киевском ОВО в составе 8 механизированного корпуса. В июне 1941 года 34 тд дислоцировалась в г. Судовая Вишня.

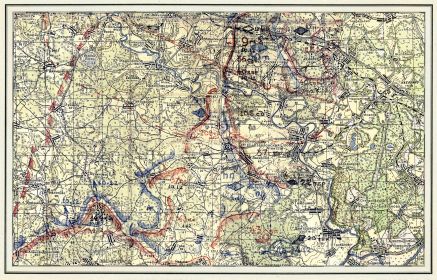

В 5:40 22 июня части 8-го механизированного корпуса были подняты по боевой тревоге и к исходу дня, составляя резерв 26-й армии, сосредоточились в районе Чишки, Ваньковичи, Райтаревиче (10 км западнее Самбора). В 20:40 корпус, не успевший еще полностью сосредоточиться в районе Самбора, приказом командующего Юго-Западным фронтом был выведен в новый район Куровице, Винники, Борыниче. По этому приказу корпусу ставилась задача: после ночного марша к утру 23 июня 1941 года сосредоточиться в районе Куровице в «готовности парирования удара» мотомеханизированных соединений противника в направлении Броды и войти в подчинение 6-й армии. Корпус совершал марш по двум дорогам, забитым войсками и завершил только 25 июня. На дорогах осталось большое количество техники из-за технических неисправностей, отсутствия горючего, заторов, особенно во Львове, когда 8-й мехкорпус столкнулся в городе с двигавшейся навстречу 32-й танковой дивизией 4-го мехкорпуса. Передовые отряды корпуса вышли из Львова в 12 часов 24 июня и были остановлены командованием на реке Западный Буг, а остальные части втянулись в уличные бои с украинскими националистами, поднявшими в городе вооруженное восстание.

34 тд атаковала противника в направлении Червоноармейск, Берестечко и к исходу дня овладела районом Хотын, Редкув, Коморувка. Дивизия встретила упорную противотанковую оборону в районе Редкув, Теслухув. Дивизионная разведка доложила о движении из Теслухува на Козин сотни грузовиков и танков, а также о скоплении в лесах у Антонувки до 100 танков. Командир дивизии, опасаясь за свой правый фланг, сосредоточил дивизию в лесах южнее Хотына. В направлении Козина и далее на Кременец двигались части 16 тд противника. Части 8 мехкорпуса весь день подвергались авиационным бомбардировкам противника.

Командир корпуса отдал приказ: «34-й танковой дивизии выйти из боя и, двигаясь по маршруту Червоноармейск, м. Почаюв Иовы, сосредоточиться в районе юго-восточнее м. Почаюв Новы. 34-я танковая дивизия в момент получения приказа уже атаковала противника севернее Берестечко и ее выход из боя задержался на два с половиной часа. Соединению пришлось отходить с тяжелыми арьергардными боями. Утром 27 июня в двух километрах южнее Бродов был получен новый приказ командующего фронтом, в нем говорилось о наступлении 8-го механизированного корпуса в направлении Броды, Верба, Дубно, и о сосредоточении корпуса к исходу дня в район Дубно, Волковые, Верба. К этому времени части корпуса: 12-я танковая дивизия находилась в движении на Подкамень, 7-я моторизованная и 34-я танковая дивизии оставались в занимаемых районах и вели бой с противником. В течение 27 июня 34-я танковая дивизия и отряд танков 12-й дивизии вели бои с частями противника. Встретив сильную противотанковую оборону в районах Коморувка, Поддубце, Буды, дивизия развернулась на рубеже Турковиче и остановилась на ночь, производя дозаправку боевых машин и разведку противника.

Вечером из района Червоноармейска в район Вербы выступили части 23-го и 24-го танкового полков (до 30 танков) для совместных действий с 34-й танковой дивизией. К исходу 27 июня эти части соединились с 34-й танковой. Группу в составе 34-й танковой дивизии, частей 12-й танковой дивизии и мотоциклетного полка возглавил заместитель командира корпуса по политической части бригадный комиссар Н.К. Попель. К исходу дня он сообщил, что группа разгромила некоторые части 11-й танковой дивизии противника, которые были внезапно атакованы на марше. Продвинувшись на 30 км, группа Попеля заняла район Пелча, а затем подошла к Дубно. Продолжая выполнять приказ, группа Попеля с утра 28 июня ударом в направлении Турковиче, Адамувка, Александрувка разгромили немецкие части в районе Подлуже, Адамувка, Пиратыл и выходили в район Замчиско, Смолярна, Сады Мале. К вечеру 28 июня группа Поппеля была отрезана от оставшихся сил корпуса частями подошедшей 75пд и развернувшейся от Кременца обратно 16тд противника. 29 июня группа Попеля продолжала удерживать ключевые позиции в немецком тылу, вызывая серьезное беспокойство командования вермахта. Танкистам группы Попеля, основу которой составляла 34-я танковая дивизия, пришлось рассчитывать на собственные силы. И они показали танкистам генерала Хубе, на что они способны. 30 июня 16-я танковая дивизия противника при поддержке авиации начала новое наступление в направлении Вербы. И хотя разбить окруженную группировку советских войск и на этот раз не удалось, положение группы Попеля было крайне тяжелым. Враг имел четырехкратное превосходство в танках. В конце концов немцы, используя численное преимущество, смогли разгромить окруженные части 8-го мехкорпуса. Остатки окруженной группы прорвались из окружения во главе с бригадным комиссаром Попелем. Объединившись по дороге с остатками 124-й стрелковой дивизии, Н.К. Попель вывел к своим в конце июля 1778 человек. Командир 34 дивизии полковник Васильев погиб при выходе из окружения.

15 августа 1941 года 34-я танковая дивизия прекращает свое существование, остатки ее частей служат базой для формирования новых танковых бригад.

20-я отдельная танковая бригада осень 1941 года - зима 1942 года.

20-я танковая бригада — танковая бригада Красной армии сформирована во Владимире с 1 по 8 октября 1941 года на базе 34-й и 48-й танковых дивизий. Противовоздушную оборону бригаде обеспечивал трёх батарейный зенитный дивизион, комплектовать его полагалось двенадцатью самоходными 37-мм пушками 61-К на базе грузовика ЗиС-30.

Осень 1941 года. 5-я армия генерала Говорова вела ожесточенные бои на Можайском направлении.

Бои шли на Минской магистрали, Можайском шоссе, в районе Локотни, Кубинки, Звенигорода, Дорохова, Тучкова и других населенных пунктов. В конце октября — начале ноября 1941 года неимоверными усилиями Красной Армии удалось приостановить продвижение гитлеровских войск.

11 октября 1941 г. 20-я танковая бригада вошла в состав Можайского УР.

Бригада прибыла в район Можайска и вошла в подчинение командира Можайского боевого участка.

13 октября 1941 г. в полдень над Бородинским полем появились «юнкерсы» и «мессершмитты». На танковый батальон капитана Волкова (военком Суханин) в районе Вязьмы навалилось до полка вражеской пехоты и более полусотни танков с артиллерией. Танкисты Волкова ударом из засад отразили 3 вражеские атаки, уничтожили 38 немецких боевых машин, 9 орудий, до 300 солдат и офицеров и, не теряя времени, сами перешли в контратаку. 14 октября 1941 г. Бригада включена в состав вновь сформированной 5-й А.

14 октября бригада отдельными группами танков вела разведку в направлении Ельня. Основные бои развернулись 15 октября. 20-я тбр действовала тремя группами - Т-34 и 3 Т-40, 11 Т-34 и 5 Т-34 - в направлении Бородино, Кукоревки, Нижней Ельни. Танкисты бригады взаимодействуя с частями 32сд контратаковали в направлениях Красино - Артемки - Ельня и Бородино- Утицы - Ельня.

В результате боев противник был выбит из Артемки. Было потеряно 10 танков (2 безвозвратно, остальные эвакуированы и восстановлены). После прорыва немецких войск южнее Можайска к 19 октября бригада отошла в район перекрестка Минского и Можайского ш. в районе Михайловское где вела оборонительные бои. Мсб продолжал действовать в районе Вереи. Отсутствие пехоты на участке обороны бригады приводило к просачиванию отдельных групп противника к нам в тыл, которые уничтожали артиллерийскую группу и экипажи танков. На 19 октября в бригаде оставалось 4 Т-34 и 2 Т-40.

В дальнейшем бригада вела оборону вдоль Минского ш. 25 октября бригада была направлена в распоряжение командира 50 сд Лебеденко в пос. Тучково и почти месяц с этого дня участвовала в обороне района Тучково. В самом Тучково противника не было, однако не было обнаружено и никаких органов власти (ни милиции, ни НКВД, ни местных органов власти). Мобилизовать для обороны поселка оказалось некого. На окраине Тучково на опушке леса было обнаружено брошенное воинское имущество Красной Армии: 1 машина Зис-5, 87 ящиков 76мм снарядов, 277 ящиков 45мм снарядов, много ящиков с минами и другим имуществом. Немецкие войска в это время только подтягивались к Тучково со стороны Белобородово и Макеихи.

26 октября развернулись бои на ю-з окраине Тучково. Противник атаковал со стороны дер. Мухино и жд. К вечеру немцы захватили Мухино и вышли на зап. окраину Тучково. Бригада в составе двух танков Т-26 и роты управления (71чел.) обороняла ю-з окраину Тучково, еще 2 танка Т-26 обороняли мост у Поречье и вели разведку в сторону Крюково. В резерве на вост. окраине поселка было еще 3 Т-34 и 3 Т-26.

К 30 октября бригада продолжала вместе с 50 сд оборонять р-н. Тучково. Мост у Ладыгино пришлось взорвать. На 30 октября бригада насчитывала 5 Т-34 и 12 Т-26. До середины ноября бригада оборонялась в районе Тучково. К 15 ноября бригада насчитывала: 5 Т-34, 13 Т-26, 3 Т-40 и 2 БА-20.

21 ноября бригада по приказу совершает марш в район Угрюмово.

На линии Полушкино – Герцено – Агафоново, 50-я стрелковая дивизия и приписанная к ней 20-я танковая бригада остановили рвавшихся к Москве фашистов. Дивизией командовал генерал Н.Ф. Лебеденко. Танки вели тяжёлые бои дальше деревни, а на правом берегу Москвы-реки стояли насмерть красноармейцы стрелковых полков. Сама русская природа помогала защитникам Отечества. С высокого берега, на котором закрепились бойцы, было удобно отстреливаться, а от

обстрелов врага защищала Солдатская сопка. Немцы пытались прорваться в других местах, в частности в селе Троицком, но были отброшены. 20 танковая бригада совершила дерзкий марш-бросок в сторону Рузского района. Неожиданная контратака танкистов помогла «герценовской обороне» защитить кубинский аэродром. В декабре 1941 года с этой линии обороны началось контрнаступление. Были освобождены посёлки Тучково и Дорохово, Можайск, другие населённые пункты.

В декабре 1941 года бригада, проведя успешные оборонительные бои, в составе войск 5-й армии перешла в контрнаступление, в районах Покровское, Падиково, Бушарино, Волково, Пронское (Истринский и Одинцовский район Московской области). Немецкие части оказывали ожесточённое сопротивление и сами контратаковали. В декабре 1941 года в районе Юшково (под Голицыно, Одинцовский район) части бригады отразили атаку танков и пехоты противника, остановив их дальнейшее продвижение на восток и, нанеся им большие потери в живой силе и материальной части, вынудили их к отходу.

16 декабря командиром 20-й танковой бригады назначен полковник Н. П. Константинов, который в этой должности прошёл всю войну.

Во второй половине декабря 1941 года бригада вела бои в районе Успенское, заняв ряд населённых пунктов. К 23 декабря в бригаде осталось всего 5 танков: 1 Т-34, 1 Т-26, 1 Т-60, 2 «Валентайн» и один бронеавтомобиль БА-20. С 28 декабря 1941 года танковый полк был упразднён, и в составе бригады были сформированы два батальона: 20-й танковый батальон и 136-й танковый батальон.

В январе 1942 года советское контрнаступление под Москвой было выделено в отдельную операцию — Ржевско-Вяземскую операцию Калининского и Западного фронтов. В ходе наступления танки бригады использовались для непосредственной поддержки пехоты при прорыве оборонительной полосы противника на рубеже реки Москва. В частности, 21 января танкисты бригады поднимали в атаку советскую пехоту при освобождении Рузы.

С 8 февраля 1942 года в составе ударной группы 5-й армии (50-я, 32-я, 144-я стрелковые дивизии и 43-я стрелковая бригада) бригада вела бои в районе деревень Ощепково, Жихарёво (с задачей выйти в тыл гжатской группировки противника. Танкисты бригады совместно с пехотными частями блокировали ряд укреплённых опорных пунктов противника. Однако советские войска не смогли преодолеть Васильковский узел сопротивления немцев, находящийся в 16 км юго-восточнее города Гжатска (ныне Гагарин, Смоленская область). Этот узел входил в общую оборонительную систему Гжатского укреплённого района немцев, преодоление которого было завершено только в 1943 году.

В марте-апреле 1942 года, действуя в тесном взаимодействии с пехотой, танкисты захватили ряд сильно укреплённых пунктов — Чурилово, Кострово и Долгинево .

В апреле 1942 года 20 танковая бригада выведена в резерв для доукомплектования.

Зенитная артиллерия на полях сражений 1941–1945 гг.

К началу Великой Отечественной войны зенитная артиллерия прошла период своего становления и развития на протяжении четверти века. За это время были достигнуты определенные успех, однако в целом зенитная артиллерия не отвечала требованиям предвоенного времени. Существенные недостатки в организации и подготовке ПВО привели к крайне тяжелым последствиям в начальный период войны. Низкие возможности военной промышленности СССР не позволили к началу ВОВ укомплектовать войсковую зенитную артиллерию вооружением даже в удовлетворительной степени. На вооружении зенитной артиллерии имелись:

7,62-мм счетверенная зенитная пулеметная установка обр. 1931 года;

12,7-мм зенитный пулемет (ДШК) обр. 1938 г.;

37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г. с автоматическим прицелом;

85-мм зенитная пушка обр. 1939 г. с прибором управления артиллерийским зенитным огнем — ПУАЗО-3;

76,2-мм зенитная пушка обр. 1931 года на двухколесной ходовой части;

76,2-мм зенитная пушка обр. 1938 г. на четырехколесной ходовой части;

прибор управления артиллерийским зенитным огнем — ПУАЗО-2 обр. 1934 г.

Поистине героическими усилиями удалось наладить ускоренное производство зенитного вооружения и специальной техники в достаточно короткие сроки. За первый военный год было произведено почти такое же количество зенитных орудий, которое имелось в Красной Армии к началу Великой Отечественной войны. В результате количество зенитных орудий на фронтах с июня по ноябрь 1942 г. возросло по среднему калибру в 2 раза, а по малому калибру в 3 раза.

В 1943 году уменьшились потери зенитных орудий среднего калибра по сравнению с 1942 годом из-за меньшей интенсивности их использования для борьбы с танками. В 1943 году НКО значительно усилил и улучшил свои зенитно-артиллерийские войска. Во второй половине февраля он реорганизовал зенитно-артиллерийские дивизии, добавив к каждой из них роту управления огнем, ликвидировав один из легких полков для усиления четвертой батареей каждого из трех оставшихся и добавив к каждой дивизии четвертый средний полк с 85-мм зенитными орудиями, способными сбивать вражеские самолеты на высоте более 3000 метров. Первоначально эти дивизии состояли из трех легких полков с четырьмя батареями по четыре же 37-мм зенитными орудий каждая при общей полковой численности в 16 орудий, одного среднего полка, разделенного на четыре 4-пушечные батареи, общей численностью полка в шестнадцать 76-мм или 85-мм зенитных орудий и усиленной службы тыла. Всего в дивизии было 64 зенитных орудия. Кроме того, НКО завершил изъятие зенитных батарей из стрелковых дивизий, использовав их материальную часть в помощь оснащению новых артиллерийских дивизий РВГК, подчиненных РВГК, и включил в состав этих новых дивизий множество зенитно-артиллерийских полков и дивизионов.

В тот же период началось сформирование двух новых специализированных видов зенитно-артиллерийских полков. Первый, формировавшийся с февраля для защиты аэродромов, имел двенадцать 37-мм орудий, 12 пулеметов «максим» и восемь ДШК, отличаясь от полка образца 1942 года лишь тем, что в нем отсутствовал автотранспорт, а личный состав насчитывал только 270 бойцов. Второй вид полков для защиты аэродромов формировался с апреля, эти полки походили по своей структуре на полки зенитно-артиллерийских дивизий и имели 420 человек личного состава, двенадцать 37-мм орудий, 12 пулеметов «максим» и 12 пулеметов ДШК — разделенных не на два, а на четыре взвода. В 1943 году НКО сформировал 38 полков для защиты аэродромов и 52 новых отдельных зенитно-артиллерийских полка.

С апреля 1943 года началось формирование новых отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов. Эти дивизионы состояли из трех батарей с четырьмя 76-мм или 85-мм зенитными орудиями и одним пулеметом ДШК в каждой при общей численности примерно в 380 человек личного состава, двенадцать 76-мм или 85-мм зенитных орудий и три пулемета ДШК. Однако нехватка 76-мм зенитных орудий вынудила НКО сформировать только два таких дивизиона, каждый из которых состоял из двух батарей с четырьмя 37-мм пушками и одной батареи с 85-мм пушками.

Благодаря этим реформам НКО смог поставить почти все зенитно-артиллерийские силы Красной Армии под руководство РВГК. Полки и дивизии зенитной артиллерии защищали действующие войска армий и фронтов, зенитно-артиллерийскими дивизионами среднего калибра прикрывали ключевые объекты в тылу.

Прилагая огромные усилия, советское военное руководство постоянно наращивало численность зенитно-артиллерийских войск Красной Армии, доведя ее к 1 июля 1943 года до 48 дивизий, 159 отдельных полков и 98 отдельных дивизионов, а на 31 декабря 1943 года — до 60 дивизий, 157 отдельных полков и 96 отдельных дивизионов. В результате к середине 1943 года советская авиация добилась общего превосходства над Люфтваффе на советско-германском фронте — отчасти благодаря тому, что противовоздушные силы Красной Армии смогли надежно прикрыть войска от немецких самолетов.

Войсковая зенитная артиллерия, несмотря на малочисленность и недостатки в боевом применении, нанесла противнику серьезные потери в самолетах. На долю зенитной артиллерии приходилось около 44% всех самолетов, уничтоженных в воздухе над войсками за первый год войны. Нанесенные зенитной артиллерией потери авиации противника вынудили его за первый период войны почти дважды полностью обновить свой самолетный парк, введенный в бой в начале войны.

При этом по мере роста количества зенитных средств и накопления боевого опыта эффективность противовоздушной обороны войск увеличилась. Если за первый год войны (до июня 1942) зенитная артиллерия и зенитные пулеметы сбивали в среднем ежемесячно 316 самолетов (около 10 самолетов в сутки), то за вторую половину 1942 года — 420 (около 14 самолетов в сутки).

Важным показателем развития войсковой ПВО во втором периоде войны являлось применение соединений и частей зенитной артиллерии РВГК для создания мощных ее группировок в целях обеспечения успеха любой операции. Зенитная артиллерия РВГК наравне с ИА стала играть роль оперативного средства Ставки и фронтов, используемого для межфронтового и межармейского манёвра. В целом во втором периоде войны зенитная артиллерия играла более значительную роль, чем в первом. Огнем зенитной артиллерии было сбито 6762 самолета, в среднем ежемесячно 531 самолет (17 в сутки), тогда как летом и осенью 1942 года — 428 (около 14 в сутки).

В третьем периоде войны авиация противника почти вдвое снизила свою эффективность. Она еще больше сократила количество полетов в тыл советских войск и страны, чтобы сохранить свою способность действовать на поле боя. В завершающем периоде войны численность зенитных орудий, выпущенных советской промышленностью, возросла почти на 50% по сравнению с выпуском за оба предыдущих периода войны. В результате модернизации была создана 85-мм пушка обр. 1944 года (КС-1), начальная скорость снаряда которой была увеличена до 880 м/с (до этого была 800 м/с), максимальная дальность стрельбы по высоте — до 12,3 км (была 10,5 км), по горизонту — до 17,8 км (была 15,5 км). Модернизацией ПУАЗО-3 явился ПУАЗО-4 обр. 1944 г., который предназначался для управления стрельбой КС-1 с радиолокатором (СОН). Одновременно с модернизацией вооружения в 1944–1945 гг. велись работы по созданию новых 57-, 100- и 130-мм зенитных пушек. Как и в предыдущем периоде, происходили изменения в численности вооружения зенитной артиллерии, но уже меньшими темпами, чем во втором периоде. Поступление от промышленности в 1944 г. 25-мм пушек возрастало, 37-мм — удерживалось на одном уровне, а 85-мм — сокращалось. В результате широкого применения зенитных частей и подразделений в боях с наземным противником потери зенитных орудий в 1944–1945 гг. увеличились почти в полтора раза по сравнению с 1943 г. Укомплектованность частей и соединений войсковой зенитной артиллерии в третьем периоде войны улучшилась. Однако обеспеченность автомашинами составляла не выше 64%, а тракторами — 42%, что, естественно, значительно снижало манёвренность зенитных артиллерийских соединений и частей.

После войны

После войны Есин Иван Николаевич жил с семьей в Крыму в городе Феодосия, работал на различных предприятиях, в том числе на руководящих должностях. Последнее место работы: чугунолитейный завод в Феодосии на Симферопольском шоссе. Чугунолитейный механический завод основали два брата – Иван и Христофор Бедризовы. Бедризовы – целая династия, которая проживала в Феодосии, дети братьев Бедризовых впоследствии тоже управляли заводом. После национализации (1920-е годы), завод был переименован в артель «Механик». После освобождения Феодосии от оккупации в годы Великой Отечественной войны артель "Механик" возобновила работу 1 мая 1944 года. С 1950-х годов до 1978 года завод назывался «Феодосийский арматурный завод», а после «Приборостроительный завод».