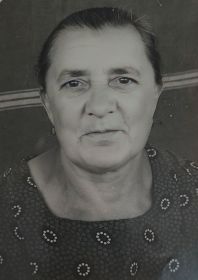

(Деменкова)

Ольга

Кирилловна

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

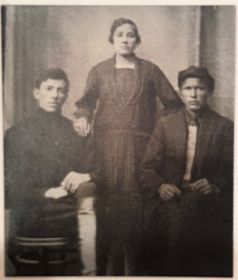

Моя прабабушка в начале 1930 года оказалась в Ленинграде. Родная сестренка Катя приехала к ней из Медыни и уже в январе 1932 года обе сестры перебрались в Пушкин. Войну сестры встретили вместе. На тот момент у моей прабабушки уже был сын Виктор (отец моей мамы), которого она отправляла на лето погостить к своим родителям в Медынский уезд. И в июне 1941 года Витя был уже у своих бабушки и деда в деревеньке Терентеево. А прабабушка с началом войны устроилась на работу на Пушкинский машиностроительный завод, чтобы помочь своему народу и внести свой вклад в победу над фашистами. Позже, вместе с заводом, она была эвакуирована в Ленинград.

«В осажденном Ленинграде все 900 дней работал для фронта Пушкинский машиностроительный завод, который сейчас, как и до войны, расположен на улице Новодеревенской, 17. Самоотверженная работа в блокадном городе превратила рядовое предприятие в настоящий завод-герой, которому Военный Совет Ленинградского фронта поручал выполнение секретных и особо срочных заказов: "Катюш", "деталей № 10" и других.

Пушкин. Начало войны. На 5-й день войны завод был переведен в систему военных предприятий. К нему прикомандировали Отдельный дорожно-строительный батальон, и это объединение получило название 26-я шоссейно-дорожная база (26-я ШДБ) Народного комиссариата обороны при Ленинградском фронте. Завод стал воинской частью.

Эвакуация. 17 августа в Кировскую область ушел эшелон с семьями работников завода. Это был последний эшелон, которому удалось пройти через станцию Мга до занятия ее врагом. Подготавливаемые для отправки в Кировскую область три эшелона с оборудованием завода по решению государственной комиссии были эвакуированы в Ленинград. Последний из них ушел со станции Детское Село утром 17 сентября, а вечером город захватили фашисты. С завода увозили все "до последнего винтика".

1941–1943 годы в кольце блокады. Разместили 26-ю ШДБ в освободившихся корпусах завода "Красный Октябрь" во Флюговом переулке, рядом с заводом им. Карла Маркса. Жили работники в доме, где была проходная завода, и в конторских помещениях. Кадры рабочих пополнялись за счет ремесленников из ленинградских училищ, многие из них, не ленинградцы, оставались жить также в доме- проходной. Поступали на завод и ленинградские рабочие, некоторые не ушли с завода и после возвращения его в г. Пушкин.

Сразу же с фронтов начала поступать в ремонт искалеченная военная техника (иногда для ремонта рабочие выезжали на боевые позиции), и параллельно шло изготовление корпусов снарядов и мин. В ноябре 1941 г. 26-й базе (в числе многих предприятий) было поручено выполнение важного секретного задания – изготовление "детали № 10".Суровая зима 41-го… Наступило самое страшное время блокады. 20 ноября 1941 г. в Ленинграде – пятое снижение норм выдачи хлеба: рабочим – 250 г, остальным – 125 г. Эти "сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам" держались до 25 декабря 1941 г., когда норма была повышена: рабочим – 350 г, остальным – 200 г. Зима была жестокой, морозы доходили до –30°–40°С. В ноябре начались перебои с электроэнергией, в декабре ее подача почти прекратилась… Остановились на улицах трамваи и троллейбусы.

25 января в Ленинграде замерли машины последней электростанции. Замерзали люди…Собрав последние силы, ручной тягой на санях рабочие завода притащили с ремплощадки динамомашину и дизельный тракторный мотор. Вручную, слесарной ножовкой резали швеллер для рамы, сверлили тоже вручную. Соединительную муфту точили на токарном станке, а вращали трансмиссию станка, используя мотор автомашины. Какая же была радость, когда появился свет в цехах и комнатах! Голодные истощенные люди тянулись к лампочкам, чтобы погреть закоченевшие руки. Затем изготовили 90 печек-времянок для отопления производственных и жилых помещений. Но… накормить людей было нечем. Как и во всем Ленинграде, голод, холод, работа по 12–16 часов истощали силы. Было съедено все, что можно было съесть, похлебки варили из березового веника. В январе 1942 г. 3 дня на базу не привозили хлеб. "Общий котел" и дружная добрая заводская семья помогали держаться несмотря ни на что.

"Катюши". В декабре 1942 г. по решению Военного совета Ленинградского фронта поступил совершенно секретный и особо срочный заказ, обязывающий завод имени Карла Маркса совместно с 26-й ШДБ производить сборку реактивных минометных установок "Катюша" (из деталей и узлов, поступающих, в основном, из Москвы) на автомобилях "Студебеккер", уже оборудованных пультом управления. За срыв сроков выполнения задания ответственность – по законам военного времени. Работа производилась под руководством военных специалистов. Круглосуточная работа стала нормой. Рабочие видели, как нужны "Катюши" фронту. Их боевые расчеты прибывали заранее и немедленно занимали свои места, едва заканчивались сборка и опробование "Катюш". При этом бойцы никогда не забывали пожать рабочим руки. Рабочие стояли у станка, как солдаты на фронте, не щадя жизни. За муки ленинградцев дивизионы "Катюш" обрушили на фашистов наводящий ужас огненный смерч.

К Ленинградскому дню Победы. В 1943 г. 26-я ШДБ выполняла важный военный заказ – мостовые разборные металлические фермы для переброски тяжелых танков через водные преграды. Рабочие выезжали на оборонные рубежи, монтировали, устанавливали фермы на переправах, а затем ремонтировали их после вражеских налетов. Дважды ставился вопрос об эвакуации завода в Кировскую область, и каждый раз командование Ленинградского фронта отменяло этот приказ – завод был нужен блокадному Ленинграду.

В апреле 1944 г. завод вернулся в город Пушкин на прежнее место – за переездом в сторону Колпино. После войны менялись его названия: 26-й завод; Пушкинский ремонтно-механический завод…»

Еще летом 1941 года началась эвакуация жителей Ленинграда в глубинки СССР, но в первую очередь вывозили детей и оборонные предприятия. После начала блокады поток вывозимых людей резко сократился. Блокадное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. Уже к 12 сентября продовольствия в городе осталось всего на месяц. Советская армия не потеряла контроль над побережьем Ладожского озера. Оно и стало единственной связью города с Большой землей. Провизию доставляли с огромным риском и выгружали на дикие, необустроенные берега под налетами немецкой авиации. Этих усилий едва хватало, чтобы город жил.

К зиме Ленинград катастрофически нуждался в провианте и топливе. С самого начала все понимали, что суда смогут доставлять ленинградцам грузы лишь временно: придут холода — и Ладожское озеро скует льдом. Поэтому сотрудники Гидрологического института и автодорожный отдел Ленинградского фронта стали проектировать военно-автомобильную дорогу № 101. Теперь весь мир знает ее под названием, которое дали сами ленинградцы, — Дорога жизни.

Дорога от Большой земли до Ленинграда по застывшей глади озера растянулась на 30 километров. Ее заносило снегом в метели, а в оттепели лед таял, становясь предательски непрочным. Тогда трассу приходилось прокладывать заново. Часто путь обновляли не из-за капризов природы, а потому, что немцы специально скидывали на него бомбы. Только за первый месяц маршрут меняли четыре раза.

Проектировщики высчитали, что машина с тонной груза сможет безопасно проехать по льду толщиной не меньше 20 сантиметров. Замеры, которые сделали 17 ноября 1941 года, показали, что на Ладоге он почти вдвое тоньше — 10 сантиметров.

Но Ленинграду нужны были еда и топливо. Поэтому 20 ноября со стороны города к Большой земле двинулись 350 саней, запряженных конями. Медленно и очень осторожно обоз добрался до поселка Кобона — на путь в 30 километров ушел весь день. А 21 ноября Ленинграду доставили 60 тонн муки.

На следующий день, 22 ноября, тем же маршрутом проехала первая колонна из 60 грузовиков. По большей части это были машины ГАЗ-АА с прикрепленными санями — «полуторки». Уже к декабрю грузовики ежедневно доставляли для Ленинграда по тысяче тонн груза.

Все это стало возможным ценой множества человеческих жизней. Машины постоянно проваливались под лед даже там, где он был относительно крепок.

Ленинград выстоял первую блокадную зиму только благодаря Дороге жизни: за это время в город доставили 360 тонн груза. Колонны грузовиков везли лекарства, топливо, боеприпасы. Но самой ценной и желанной была мука.

Автомобили возвращались на Большую землю не пустыми — они эвакуировали горожан. За 250 дней, которые просуществовала Дорога жизни, вывезли свыше миллиона человек. Большую часть пассажиров составляли изможденные голодом дети.

К лету 1942 года основная эвакуация детей и крупных оборонных предприятий из Ленинграда закончилась и партииное руководство города приняло решение о вывозе оставшихся женщин с детьми и женщин, не занятых в основном производстве /рабочих специальностей/.

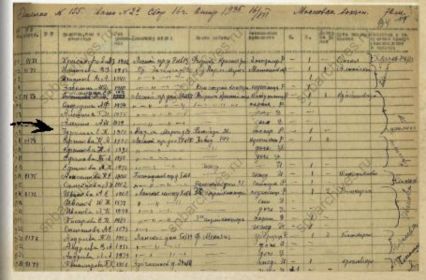

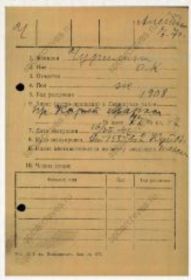

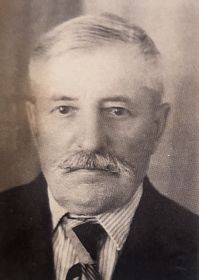

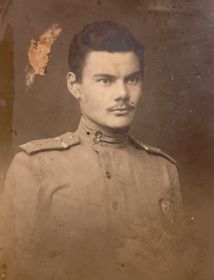

17 июля 1942 года во 2 вагоне 155 эшелона Ольга Кирилловна покинула блокадный Ленинград. Самые суровые, холодные и голодные дни в полностью заблокированном фашистами городе оставались позади. Поезд привез её в город Куйбышев, где она находилась на излечении в одной из городских больниц. После очень длительного лечения Ольга Кирилловна была отправлена на реабилитацию в деревню Степные Шихазаны Комсомольского района Чувашской АССР. Возможно, именно там, она встретила Александра Михайловича Шмырова, который после серьезного ранения в бою у переправы через реку Оскол, был по болезни комиссован и отправлен на малую родину. Возможно, они проходили реабилитацию вместе, а может их знакомство состоялось при других обстоятельствах… Но 19 августа 1944 года между ними был зарегистрирован брак в сельском совете Комсомольского района Чувашской АССР, который продлился до конца их жизней. Семья, в которой они сохранили и пронесли до конца своих дней уважение, почитание, любовь и тепло души, не смотря на всё пережитое и искалеченное суровой войной, голодом и холодом, и, передавая нам, своим потомкам, только самое светлое и тёплое!