Алексей

Николаевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

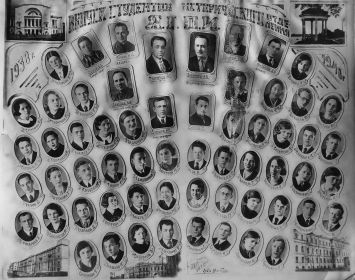

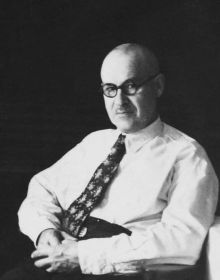

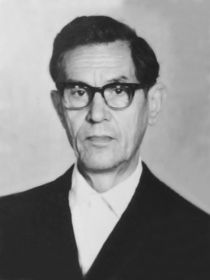

Филиппов Алексей Николаевич (1904-1983) - уроженец г.Новохоперска Воронежской области. С 1938 года работал преподавателем кафедры всеобщей истории Ярославского Государственного педагогического института. В октябре 1941 года был переведен на должность исполняющего обязанности заместителя директора по научно-учебной работе, а затем призван на фронт, но в феврале 1942 года отозван и назначен секретарем Ярославского обкома ВКП(б). Являлся бойцом истребительного батальона Сталинградского района города Ярославля с 22 августа 1941 года. Ярославль готовился к обороне, осенью 1941 года немецкие войска вплотную приближались к Москве. Совет труда и обороны города принял решение создать на подступах к Ярославлю оборонительный пояс. Линия обороны должна была пройти от Углича к Рыбинску, далее до Костромы и по Волге в другие области. В 1943 году Филиппов Алексей Николаевич был переведен на работу в Тамбовский обком ВКП(б). С апреля 1945 года по февраль 1948 года работал заместителем Председателя Комитета по Радиофикации и Радиовещанию при Совнаркоме СССР. Был направлен на учёбу в Академию общественных наук в 1947 году, которую окончил в 1951 году. После чего весной 1951г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Реакционная политика Американской Федерации труда после второй мировой войны (1945-1948 гг). В 1958 году Филиппов Алексей Николаевич зачислен старшим преподавателем кафедры истории международного рабочего национально-освободительного движения в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, далее являлся доцентом кафедры, заместителем руководителя кафедры по научно-исследовательской, издательской, учебной работе, проработав в ВШП до 1975 года.

Воспоминания

Ярославский Государственный Педагогический Институт в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием и суровой школой для народа.

Институт с 22 июня 1941 года перешел на режим военного времени. Занятия были временно прекращены. Началась подготовка к отражению воздушных ударов. Развернулась работа местного отряда противовоздушной обороны. Были созданы посты МПВО в учебных корпусах, в подвальных помещениях были устроены бомбоубежища, на чердаках поставлены бочки с водой, песком, щипцы для изъятия бомб и зажигалок, установлена сирена воздушной тревоги.

В начале июля состоялось общегородское учение отрядов МПВО. В институте шли занятия по боевой подготовке на тему “Практическая работа в очагах поражения”. Напряженным стал осенний период 1941 года, когда разгорелись бои на всех направлениях, ведущих к Москве. В связи со сдачей Калинина (Твери) и сложной обстановкой на южном фланге обороны Москвы возникла реальная угроза прорыва противника в Ярославскую область. Ярославль стал прифронтовым городом.

Ярославская область в 1941-1942 году.

В 1941 году экономика Ярославской области активно перестраивалась на военные рельсы. Особенно важная роль отводилась Рыбинскому моторостроительному заводу, был совершен переход на производство новых моторов М-105 для военных самолетов Як и Пе, летом 1941 года завод производил по 45 моторов в сутки.

ЯЭМЗ перешел на производство осколочно-фугасных снарядов и стартеров для танков Т-34. Ярославский тормозной завод стал выпускать взрыватели, Красный маяк - патроны, на Рыбинском заводе типографских машин стали производить минометы.

К осени 1941 г. линия фронта подошла на 50 км к границам области. Возникла угроза обхода Москвы через Ярославль. Поэтому 15 октября 1941 г. к Сталину были вызваны 1-й секретарь Ярославского обкома Н.С. Патоличев, секретари Ярославского, Рыбинского и Костромского горкомов ВКП (б), где им был дан приказ во что бы то ни стало удержать линию «Рыбинское море – Ярославль». По всей области начались работы по созданию укреплений общей протяженностью 1900 км., на которых было задействовано до 250 тысяч человек.

С октября 1941 г. начались постоянные авианалеты на крупнейшие промышленные центры области – Ярославль и Рыбинск. Всего за 1941-1943 годы фашистской авиацией было совершено 240 таких бомбардировок.

В первые месяцы войны активно велась эвакуация предприятий. Причем часть их прибывала в Ярославскую область с западных территорий (из Украины, Ленинградской и Калининской области), в то же время на восток отправлялись наиболее крупные ярославские заводы. Так, Рыбинский авиамоторный завод за 10 дней был полностью разобран и отправлен в Уфу (где позднее и остался навсегда), а через несколько дней его опустевшая территория была подвергнута бомбардировке вражеской авиации. Всего на восток было отправлено более 5000 тысяч вагонов с оборудованием ярославских заводов, вместе с ними проследовало более 30 тысяч рабочих этих предприятий.

Оставшиеся предприятия практически полностью перешли на выпуск военной продукции: все машиностроительные заводы области выпускали минометы, ярославский автозавод освоил выпуск артиллерийских тягачей и пистолето-пулеметов Шпагина (ППШ).

На территории Ярославской области действовало 93 эвакогоспиталя (в основном размещались в зданиях школ), через которые прошло почти 400 тысяч раненных солдат. В Ярославль и другие города области было эвакуировано около 100 тысяч детей из блокадного Ленинграда. Для них были созданы специальные детдома.

Тамбовская область в 1943-1945 году.

Налёты немецкой авиации на территорию Тамбовской области начались с августа 1941 года и усилились с октября, достигнув пика летом 1942 года. Бомбовым ударам в 1941-1943 гг. регулярно подвергались крупные промышленные центры и железнодорожные узлы области: Тамбов, Мичуринск, Котовск, Кочетовка, – где были созданы пункты противовоздушной обороны, оборудованы бомбоубежища, из числа горожан сформированы пожарные роты. Охрану объектов области от авиаударов противника до ноября 1943 года осуществлял и сформированный в Мичуринске 11-й зенитно-пулемётный полк. От действий немецкой авиации пострадали городские кварталы Тамбова, Мичуринска и Котовска. Основные усилия противника были направлены на парализацию работы Тамбовского порохового завода № 204, крупнейшего в прифронтовой полосе и железнодорожного узла на станции Кочетовка. имевшего стратегическое значение.

И. А. Волков — первый секретарь Тамбовского обкома ВКП (б) в 1942-1951 гг., стал председателем Тамбовского городского комитета обороны в 1942-1943 гг.

Прифронтовое положение Тамбовской области способствовало её превращению в крупную госпитальную базу страны, во время войны в области размещалось в общей сложности свыше 250 госпиталей.

Руководству Тамбовской области пришлось решать сложную задачу по размещению на территории края эвакуированных и беженцев, устройству сирот, поддержанию семей фронтовиков. Активное участие в этом приняла местная общественность (сбор тёплых вещей, ремонт помещений детских домов и интернатов, заготовка топлива). В 1943-1944 гг. в области для сирот и детей фронтовиков было открыто 40 колхозных детских домов, которые находились на балансе колхозов. Всего за годы войны в области было открыто 148 детских домов более чем на 8000 мест. Получило распространение патронирование детей, оставшихся без родителей. С этой же целью в 1944 году в Тамбове было открыто суворовское военное училище.

Ассортимент военной продукции крупнейших предприятий области был разнообразен. На заводе «Ревтруд» изготавливались корпуса 122-м снарядов и снарядов для реактивных установок – «катюш», ротные 50-мм миномёты, спаренные зенитные установки, автоматы ппш, гранаты, противотанковые ежи, взрыватели для партизанских мин; на ТВРЗ – бронепоезда, санитарные и банно-прачечные поезда, корпуса 82-мм мин; на «Комсомольце» – миномёты, авиационные и морские приборы, оборудование для производства пенициллина, осуществлялся ремонт вооружения и боевой техники. Мичуринский паровозоремонтный завод, помимо ремонта и оснащения бронепоездов осуществлял выпуск аэродромного оборудования. Важное значение для фронта имел выпуск заводом имени В. И. Ленина поршневых колец к двигателям внутреннего сгорания. Крупнейшим в прифронтовой полосе производителем взрывчатых веществ являлся завод №204 в Котовске. Одним из крупнейших производителей шинельного сукна в стране во время войны была Арженская суконная фабрика. Высококачественный песок из тамбовских карьеров в годы войны поступал на Куйбышевский авиационный завод, являясь необходимым компонентом при изготовлении форм для отливки корпусов авиадвигателей.

Колоссальная нагрузка в период войны легла на тамбовских железнодорожников, главной задачей которых являлось бесперебойное обеспечение фронта воинскими грузами и людскими резервами.

Самым тяжёлым испытанием война стала для тамбовского крестьянства – основного поставщика для фронта и промышленности продовольствия и сырья.

Борьба с фашистским захватчиками потребовала максимального напряжения сил не только от действующей армии, но и тыла страны. На жителей Тамбовской области выпала немалая доля этой нагрузки.

История Российского Государственного Гуманитарного Университета. Москва, Миусская площадь.

Среди преподавателей Высшей школы пропагандистов имени Я.М. Свердлова на Миусской площади в Москве был Филиппов Алексей Николаевич. С сентября 1937 года по январь 1938 года он вел курс Всеобщей истории, закончив в 1935 году Московский Государственный Педагогический Институт по специальности: гражданская история. В 1958 году Филиппов Алексей Николаевич зачислен старшим преподавателем кафедры истории международного рабочего национально-освободительного движения в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, далее являлся доцентом кафедры, заместителем руководителя кафедры по научно-исследовательской, издательской, учебной работе, проработав в ВШП до 1975 года.

В 1991 г. здание бывшей Высшей партийной школы в Москве занимает Российский государственный гуманитарный университет. Университет был учрежден 27 марта 1991 года на базе Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ).

История Российского государственного гуманитарного университета начиналась с Народного университета Шанявского. 24 июля 1911 года на Миусской площади была совершена торжественная закладка здания нового университета. Университет был задуман золотопромышленником, государственным и общественным деятелем, меценатом Альфонсом Леоновичем Шанявским в начале 1900-х гг. Образование народа Шанявский считал делом большой важности. В народном университете могли учиться люди вне зависимости от сословий, вероисповедания и национальности. Шанявский умер в 1905 г., так и не увидев воплощения своей мечты. Его дело продолжила жена Л.А. Шанявская и попечительский совет университета, который возглавил издатель и известный меценат М.В. Сабашников.

Для определения архитектурного решения нового здания университета в 1909 г. Попечительским советом университета был объявлен конкурс на проект здания. Победителями конкурса были объявлены Шевяков и Ганешин, однако детальная разработка проекта университета была поручена физику А.А. Эйхенвальду. Фасады и интерьеры выполнил гражданский инженер И.А. Иванов-Шиц. За высокохудожественное решение главного фасада, выполненного в неоклассическом стиле, И.А. Иванов-Шиц получил вторую премию и серебряную медаль в конкурсе-смотре городского Общественного Управления. В проектировании здания также участвовали инженеры В.Г. Шухов и А.Н. Соколов. Лепные работы были выполнены под руководством художника Ф.Ф. Конигседера.

Среди преподавателей университета были: химик А.Н. Реформатский, историк М.М. Ковалевский, биолог К.А. Тимирязев, химик Н.Д. Зелинский, естествоиспытатель В.И. Вернадский, экономист А.В. Чаянов, историк В.П. Волгин. Курс по истории Древнего Рима читал поэт В.Я. Брюсов. В университете учились: Анастасия Цветаева, психолог Лев Выготский, биолог Николай Тимофеев-Ресовский, актер Александр Грузинский, поэт Николай Клюев и многие другие известные деятели науки и искусства. Именно здесь, в этих стенах, юный поэт Есенин слушал лекции по истории, литературе, философии, читал свои стихи преподавателям и сокурсникам.

После Октябрьской революции 1917 года университет был национализирован.

В 1919 - 1920 г. бывшее академическое отделение университета было объединено с факультетами МГУ, а научно-популяризаторское отделение вошло в состав Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова, который занял здание на Миусской площади.

Название и структура учреждения поменялись быстро: в январе 1919 года курсы агитаторов и инструкторов при ВЦИК были преобразованы в Школу советской работы, а в июле того же года – в Коммунистический университет имени Я.М. Свердлова. В.И. Ленин уделял большое внимание организации университета, разработал для него учебную программу, входил в состав лекторов по ряду предметов и проводил занятия по государственному праву РСФСР. Кроме того, он приезжал на выпускной вечер первого набора студентов, состоявшийся 24 октября 1919 года.

При университете работали: вечернее, воскресное, заочное отделения, лекторские курсы, аспирантура. Выступали с лекциями Я.М. Свердлов, А.М. Горький, М.И. Калинин, В.В. Куйбышев, А.В. Луначарский и др. Преподавали В.В. Адоратский, А.С. Бубнов, М.Ф. Владимирский-Буданов, М.Н. Покровский и др. За 10 лет работы университет окончили свыше 10 тысяч человек. В 1932 году университет реорганизован в Высший коммунистический сельскохозяйственный университет им. Я.М. Свердлова, в 1935 году преобразован в Высшую школу пропагандистов при ЦК ВКП(б).

В 1938 году университет преобразовывают в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. По своей направленности это заведение почти не отличалось от предыдущего. Приём в школу членов партии осуществлялся по рекомендации ЦК КП союзных республик, обкомов и крайкомов КПСС. Дополнительным требованием к абитуриентам было наличие опыта партийной, советской, комсомольской, журналистской деятельности.

Из всех организаций, пришедших на смену Народному университету им. Шанявского, Высшая партийная школа оказалось самой долгоживущей – почти 40 лет, с 1939 по 1978 год. За это время ВПШ окончило более 10 тысяч партийных и государственных работников, а более 14 тысяч прошло переподготовку.

В Высшей партийной школе значительно были расширены рамки дозволенной тогда информации. В библиотеке школы можно было читать американские и французские газеты и журналы, на полках стояли Шопенгауэр, Ницше, Шпенглер, Фрейд, Черчилль, кроме того, по межбиблиотечному абонементу можно было получить копии всякого рода редких информационных источников, например, газету «Монд», считавшуюся органом Министерства иностранных дел, где давались довольно объективные статьи по политической линии, в то время как американские журналы и газеты уже тогда были тенденциозными, называвшими граждан СССР не иначе, как «красные». Французская печать давала трезвые, более объективные аналитические статьи о состоянии мира и нашей страны. Не все события, происходившие в СССР, находили место в нашей печати, и нередко в западной печати они освещались гораздо шире.

Помимо штатных преподавателей выступали приглашённые лекторы, среди которых были известные стране партийные и советские руководители, дипломаты, писатели, учёные, артисты, космонавты… Среди них секретарь ЦК КПСС Петр Поспелов, министр госбезопасности Владимир Семичастный, писатель Константин Федин, Вадим Кожевников, Константин Симонов, разведчик Рудольф Абель, космонавт Юрий Гагарин. ВПШ объединившись с Академией общественных наук при ЦК КПСС, имела кафедры: истории КПСС, марксистско-ленинской философии, научного коммунизма, политической экономии, партийного строительства, международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, советской экономики, экономики сельского хозяйства, государственного права и советского строительства, журналистики и литературы, русского языка, иностранных языков. Кафедры ВПШ наряду с учебно-методической вели научно-исследовательскую работу, разрабатывали программы, учебники и учебно-методические пособия. ВПШ принимала к защите диссертации на соискание учёных степеней кандидатов и докторов наук. На учёбу в ВПШ принимались члены партии с высшим образованием, имеющие партийный стаж не менее пяти лет. Также ВПШ оказывала помощь странам социализма в подготовке кадров для партийной и государственной работы, в школе обучались и зарубежные студенты.

Радиовещательная станция, передающий центр №1 СУР-3, Объект №15 - Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию.

Противостояние гитлеровской Германии и Советского Союза началось задолго до начала Великой Отечественной войны. В тот период главным его фронтом был фронт информационный. Захватывая одно государство за другим, гитлеровцы не испытывали больших сложностей с организацией передающих станций, они использовали уже существующие сети. Потоки нацистской пропаганды, одурманивая, обрушивались на головы европейских граждан. Правительство СССР, осознавая тяжесть положения страны, находившейся на пороге катастрофы, было вынуждено немедленно искать способы противостояния гебельсовской информационной машине.

В 1939-1940 годах было принято решение о строительстве под городом Курском сверхмощной радиопередающей станции на 1200 киловатт. Техническое исполнение было возложено на А.Л. Минца. Был разработан проект, выбрана площадка, по заводам Москвы и Ленинграда разместили заказы на изготовление оборудования.

Минц предложил идею: собирать не лампы, а передатчики. Если несколько маломощных передатчиков будут работать на общую нагрузку (на общую антенну или на сложение в эфире), то в сумме можно достигать больших эфирных мощностей. Впервые по этому принципу был построен «Малый Коминтерн» - шесть передатчиков складывались в общем промежуточном контуре и выводились на антенну большой мощности, таким образом достигалась эфирная мощность до 200-300 киловатт. После этого в Москве был построен «Большой Коминтерн» также названый в честь Коммунистического интернационала, он работал на 500 киловатт и был самым мощным в мире передатчиком, аналогов которому не было. Таким образом еще до войны Советский Союз стал мировым лидером в мощном радиовещании.

Строительство под Курском началось в 1941 году… Начало войны смешало все планы. Размещение передающего центра было срочно перебазировано под Куйбышев, и уже в июле того же года была определена новая площадка под строительство.

Радиовещательная станция, передающий центр №1 СУР-3, Объект №15 — так в разное время именовалась сверхмощная радиовещательная станция, построенная в годы войны недалеко от города Куйбышева. Целых 63 года с этой станции производилась трансляция передач на всю страну.

Поскольку в 1941 году часть оборудования уже была изготовлена для курской радиостанции на заводах Ленинграда, ее необходимо было оттуда доставить в Куйбышев. Переправляли ее по Ладоге, и во время бомбежки часть техники утонула. Но главное – это радиолампы – их сумели сохранить. Фактически в распоряжении строителей не было ни одного предприятия, которое имело бы опыт изготовления требуемой радиоаппаратуры. К примеру, высокочастотный конденсатор - одну из важных составляющих для мощных радиостанций - изготавливал Куйбышевский карбюраторный завод, который, как очевидно из его названия, прежде продукцию такого рода не делал. Чтобы разместить радиотехнические заказы, надо было найти производственные мощности в средней полосе страны. Совнарком СССР принял решение организовать филиал одного из радиозаводов в районе строительства радиостанции. Недостающее оборудование изготавливали на месте, порой под открытым небом в зимних условиях. Много людей замерзло в ту суровую военную зиму. Однако ценой лишений и человеческих жертв задача правительства была выполнена...

В мае 1942 года впервые станция вышла в эфир. Началась настройка и доводка передатчика. Его доводили все лето, и к ноябрьским праздникам 1942 года объект был готов к сдаче для работы на средних волнах...

Куйбышевский радиоцентр был единственным центром такой большой мощности в Советском Союзе, какой только мог работать в те времена. Город Куйбышев являлся второй столицей и именно в нем до 1943 года находились дипломатические миссии союзников, здесь же проводились и совещания по ленд-лизу.

В годы ВОВ, работая на средних волнах, центр накрывал всю Европу, Северную Африку, Дальний Восток (то есть весь Советский Союз), в ночное время его очень хорошо слышали в Америке. Этот факт подтвержден документально. Несмотря на то, что коротковолновое вещание в нашей стране появилось еще до 1941-го, оно не имело массового распространения, поскольку использовалось для целей специальной связи. В основном же было распространено вещание на средних и длинных волнах. Именно по этой причине радиоцентр со сверхмощной зоной покрытия строился в столь спешном порядке – он должен был давать стране и миру столь необходимую информацию о положении на фронтах.

Все сообщения в действующую армию, в тыл, на Европу и Америку передавались именно с объекта №15. Был ли в Куйбышеве Юрий Левитан, приезжали ли сюда исполнители, нет, не приезжали – сигнал передавался из Москвы по специальному кабелю. Сам диктор жил на улице Горького, и для него была оборудована студия в помещении ГУМа. Таким образом, он мог в любое время оперативно оказаться у микрофона.

В годы войны здание Куйбышевского радиокомитета находилось на улице Красноармейской областного центра, из московских студий передачи по специальным линиям передавались сначала сюда, а уже потом на радиостанцию. В войну именно сюда эвакуировали часть оборудования Московского радиокомитета, его монтаж и эксплуатацию осуществляли приехавшие специалисты.

3 апреля 1959 года радиостанции присвоили имя А.С. Попова. Последний выход в эфир прошел 9 мая 2005 года. Судьба уникального радиовещательного центра № 1 близ поселка Новосемейкино сложилась печальным образом – объект, со всеми его сооружениями и сложнейшей инфраструктурой, к началу 2020-х годов был закрыт из-за своего аварийного состояния. Однако история о нем должна оставаться в памяти людей. Объект №15 внес неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, ибо одной силы оружия еще было недостаточно. Великая задача мобилизовать людей, поддержать их, вдохновить на подвиг во имя Родины легла тогда на плечи и работников радио.

После войны

С апреля 1945 года по февраль 1948 года Филиппов А.Н. работал заместителем Председателя Комитета по Радиофикации и Радиовещанию при Совнаркоме СССР. Был направлен на учёбу в Академию общественных наук в 1947 году, которую окончил в 1951 году. После чего весной 1951г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Реакционная политика Американской Федерации труда после второй мировой войны (1945-1948 гг). В 1958 году Филиппов Алексей Николаевич зачислен старшим преподавателем кафедры истории международного рабочего национально-освободительного движения в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, далее являлся доцентом кафедры, заместителем руководителя кафедры по научно-исследовательской, издательской, учебной работе, проработав в ВШП до 1975 года.